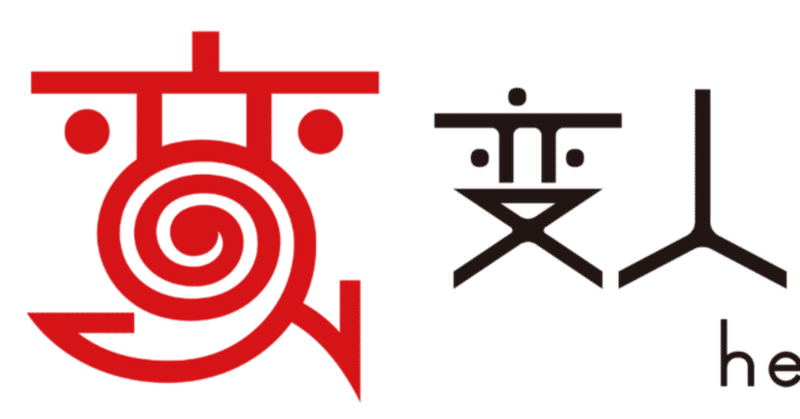

変人類学序説④:「変」の言語論的展開

少し話が込み入ってきた。ではここから、「変」が生み出される「あわいの領域」「境界領域」を理解するために、具体的にその語源を追求してみることにしよう。その方がわかりやすいかもしれない(もっと混乱するかもしれないが)。

手はじめに、日本史における「乱」と「変」の違いなどはどうだろう。ぼくたちは「壬申の乱」「本能寺の変」と習ってきた。決して「壬申の変」「本能寺の乱」とは言わない。テストでは不正解だ。

日本中世史の大家である安田元久氏は、この「乱」と「変」の違いについて、国全体を揺るがすような大きな戦いを「乱」、影響が限定的で規模の小さな戦いを「変」と説明している。確かに壬申の乱は反逆者である大海人皇子が天智天皇の太子・大友皇子を打ち負かすという古代日本のトップクラスのクーデターだ。時代の勢力図が一転してしまった。

一方で本能寺の変は、明智光秀という一武将が起こした主君、織田信長に対する謀反であるが、直接的な殺害をおこなったわけではなく(信長は自害という説が有力)、そのあと明智が天下をとって歴史的な大転換が起きたとは言いがたい。何より謎が多く、その後の時代の変化に少なからず影響を与えたことは確かだけど、この謀反がすぐに明確な時代の転換につながったとまでいえるだろうか?

このあたりは歴史解釈の問題となり、一筋縄にはいかないのだが、「乱」より「変」の方が、歴史的なプロセスに浮かんだ光として、その変化を緩やかに引導していくような、ちょっとした不可解さと慎ましさがあるようにも思える。一発ノックアウトというより、細かくジャブを打ち込んでいくような試合展開。お分かりいただけただろうか。

小学館『日本国語大辞典』をはじめ、権威あふれる数々の辞典をめくると、「変」とは①「変わること」「事態が移り変わること」「推移」「変遷」など、「変化すること」が一義的な意味としてあることがわかる。つまり、「変」は「変化」なのだ。

それに続く形で、②「異常な事件が起こる事」、③「病気が急に悪化すること」と続き、ぼくたちが普段使用する「ふつうとは異なっていること」という意味内容が最後のほうに出てくる。この中に、「正常ではないこと」「疑わしいこと」「奇妙であること」が一緒に並べられている。ともかくも、「変」は辞書的な世界では圧倒的に「変化」の意味が重視されている。「変」はその意味で、特定の時間軸における推移であり、プロセスであり、静態的なものではなく動態的な状況が一義的に表されているのだ。

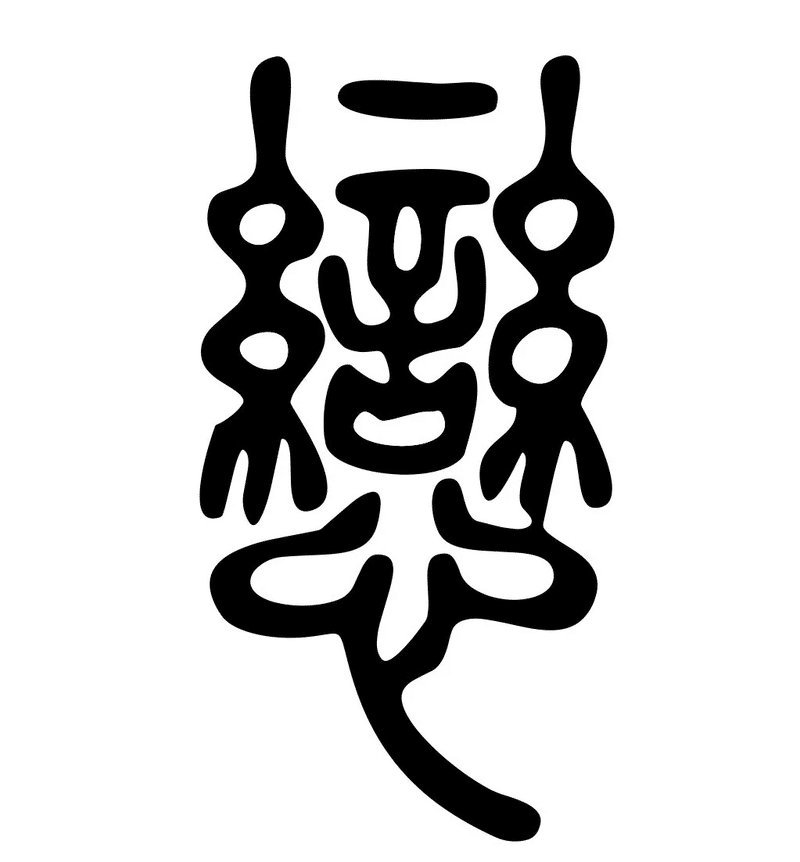

「変」という漢字の成り立ちを考えても面白い。「変」は「變」の略字だ。この旧字体の上の部分は、「言」の字が「糸」ではさまれている。「言」はまた「辛」と「口」が縦につながった文字から生まれたそうだ。「辛」は把手のついた針を指し、口は「サイ」と呼ばれるお盆のような器のことだ。「言」は神への誓いを表すのだそうだ。誓いの文書を入れる器(サイ)に置かれた針は、その誓いが破られた時に針で刺す(一説では入墨の)刑罰がなされることを意味しているという。なんとも怖い文字だ。「言」は、拷問が控えているような強固な誓いを意味している。私たちが使う「言葉」は、こうした重みを持つ「言」の端っこ、つまり「言の端」から生まれたものであり、固い契りの周辺にある、口先だけの、軽く使用されるものたちが「言端=言葉」となったということだ。普段から軽口しか立たないぼくのような人間には、少し安心する説明だ。脱線するが、この神への誓い(「言」)に対する応答として、神が微かな音で返答することがある。LINEの通知音のようなものだろうか。その神からの返信の徴(しるし)を、一本の線にして先程の器(=サイ)の中に入れると、漢字は「音」になる。神からのささやかな答えこそが「音」なのだ。

「変」の旧字体。まるで生き物のように蠢き出すようだ。

話を戻そう。この誓いの印である「言」を糸で囲むと、「誓いの糸を引き合う」という意味になる。神という超越的存在との関係において構成された我々の世界。誓いの糸は、私たちの世界に張り巡らされた「正しさ」の集合体であり、規範の糸が織り合わされた布のようなものとして考えられる。問題はその下の「攵」の部分であるが、これは旧字体「攴」の変化したもの。この字を書く場合、最後の四画目のライン、つまり左から始まって右下にはらう線は、「右手」をあらわし、それ以外の部分は「ボクッという音を表す擬声語」であると説明されている。この語源辞典の「ボクッという音」という表現にもドキッとさせられるが、つまり「變」とは、深い結束(固い契り)で紡がれた織物のような世界に対して、右手に取った鈍器で歯向かうような、素手で戦いを挑むような、そんなイメージを抱かせてくれる。神との強固な契りによって作られた現象世界に対して、ジャブを打ち込んでいくような試合展開。お分かりいただけただろうか(2回目)。

また脱線するが、「恋」は「戀」の略字で、固い契りに心を惹かれている状態を指す。恋焦がれる二人の契りの背景には神への反きから行われる拷問が控えていると考えると、なかなか神妙な気持ちになる。恋をしている方々、心してほしい。

さて、漢字の語源からみえる世界では、まさに鈍器で立ち向かうプロセス、変化や推移の過程を読み込むことができる。そこに、「変な状態にある」という静態的な表現が加わることになる。どの辞典でも最後に出てくる「普通とは違っている様」というやつだ。言語分析的にいうと、本来「通時態diachrony」を表す語句が、「共時態synchrony」を表す語句へと派生的に変化した、ということになるだろうか。簡単にいうと、「〜になる」という推移を表す語句が、「〜である」という状態を指し示すようになった、ということである。

このように、漢字の語源から明らかになる世界は、とても示唆的だ。「〇〇の変」のように歴史的な推移(「変化」)の兆しを指し示す語句が、「〇〇は変」という中心性からの距離を構造的的ズレ(「変な状態=変異」)として把握する表現を含み込んでいる。「変になる」と「変である」の共存。このような「変化」(通時性=プロセス)と「変異」(共時性=状態・構造)の関係は、どのように把握すればいいのだろうか。言語学者である堀田は以下のように記述している。

「変異と変化の関係は,揺れとその解消としてとらえられる。揺れを示すいくつかの変異項(variants)のうち,常にあるものが選択されるようになったとき,そして他のものが選択されなくなったとき,変化が生じたということができる。したがって,時間的には,変異は変化に先行する。変異項の選択を通じて変化が生じるとも言えるし,変化とはある変異項の採用であるとも言える。また,比喩的に変異は変化の種であると言ってもよい」[1]。

おもしろい!「状態としての変(=変異)」と、「推移としての変(=変化)」の関係は、前者が先行して種を植え、多様な「変異」のなかである特定の種子が芽を出した段階で、後者の「変化」の状況となる、というのだ。「変である」は「変化する=変わる」の萌芽のようなもので、何が「変化」へと結実するかはわからないが、少なくとも「変である」ことが「変わる」ことへの絶対条件となるのだ。逆にいえば、「変である」が多様な形で溢れ出てこないと、「変化」には至らないということ。重要なのは、この「変」の多様性(変スペクトラム)であり、「変」のバリエーションを生み出す中心性からの距離の値(変差値)となる。「変」のバリエーションを生み出し続けることが、「変」の取捨選択と引き受けのためのプロセスを生み出し、そのさきに「変化」が生じていくということ。安定したシステム(「神との契りによって構造化された世界」)からの変動を生み出すのは、その世界からズレを生じさせる余白的な空間と、次の安定したシステムへと向かう余白的な時間ということになろう。まさにこの「余白」こそが「あわいの領域=空間」であり、「あわいの時間」となるのだ。

[1] 堀田隆一2015「言語変化研究の多様な視点 : 5W1Hによる整理」『人文研紀要』(中央大学人文科学研究所)(81), 293-319。

次の記事:近日公開

前の記事:変人類学序説③:「変人」の現象学

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?