まとめ感想「津山直子さんに聞く!南ア:アパルトヘイト撤廃とその後」

2021年3月29日、今年は#United Against Racismをテーマに世界各地で開催された<イスラエル・アパルトヘイト週間>の一環として、BDS Japan Bulletinもウェビナー第2弾を開催しました。

今回お話して下さったのは、長年南アフリカに関わって来られた、NPO法人アフリカ日本協議会共同代表の津山直子さん。ネルソン・マンデラ氏来日の際には通訳も務められ、1980年代から反アパルトヘイト運動に関わって来られました。南アフリカでルイボスティーが採れる地域に咲く花の写真を背景に、同国の文化や社会から、アパルトヘイト政策時代の話、パレスチナ連帯運動に至るまでバラエティ豊かに語って頂きました。

南アフリカは、世界でもっとも対イスラエルBDS(ボイコット・資本引揚げ・制裁)運動が盛んな国の一つです。その背景には、長年にわたる反アパルトヘイト運動・黒人解放運動が残した文化的・社会的な遺産があります。

津山さんは最初、福祉の勉強がしたくてスウェーデンに行かれたそうですが、そこで出会ったのが反アパルトヘイト運動。スウェーデンでは、「福祉国家」というのは、国内の福祉だけでなく、国際的、人道的な見地からも弱者を支援してこそ、という意識が、政府だけでなく市民レベルで浸透していることに感銘を受けたといいます。

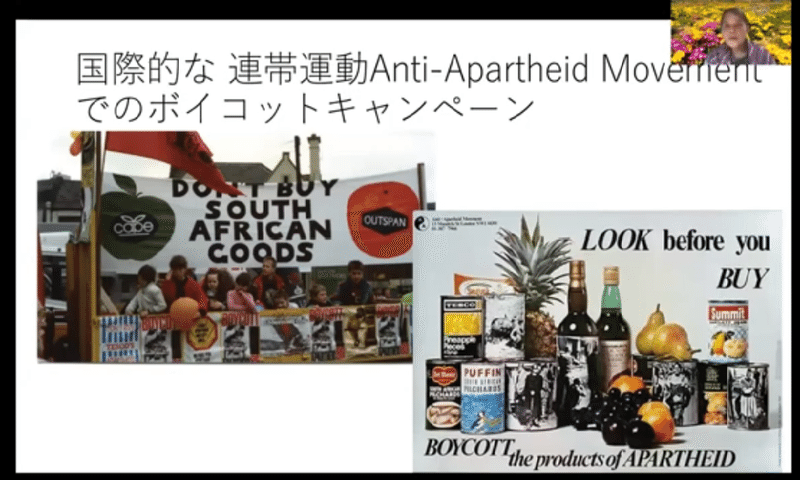

南アフリカのアパルトヘイト政策に対し、1960年代には既に反アパルトヘイト運動が世界中に広がり、南アフリカ製品のボイコット運動も始まりました。当時ANC(アフリカ民族会議)議長であったアルバート・ルツーリ/Albert Lutuli 氏が、1960年にノーベル平和賞を受賞した際、ボイコット運動の重要性を訴えたことで広く知られるようになったそうです。

その頃、日本も南アフリカの金やプラチナ、ダイヤモンドなどを輸入していたため、日本でも市民の呼びかけで、婚約指輪や結婚記念日の贈り物に、南アフリカ産の貴金属を買わないようにというキャンペーンが行われました。

また、当時の南アフリカでは、黒人が強制的に持たされていたパス(身分証明書)にポラロイド写真が使われていたため、これを知った米国のポラロイド社の従業員が、自ら自社製品のボイコットを呼びかけ、この運動は世界的に広がりました。

当時、日本や欧米を含めた世界中でこれだけ反アパルトヘイト運動が盛り上がったことを考えると、いま、現在進行形で日に日に酷くなるイスラエルのアパルトヘイト政策に対する抗議の声がかき消されてしまいがちなのは何故なのか、考えさせられてしまいました。

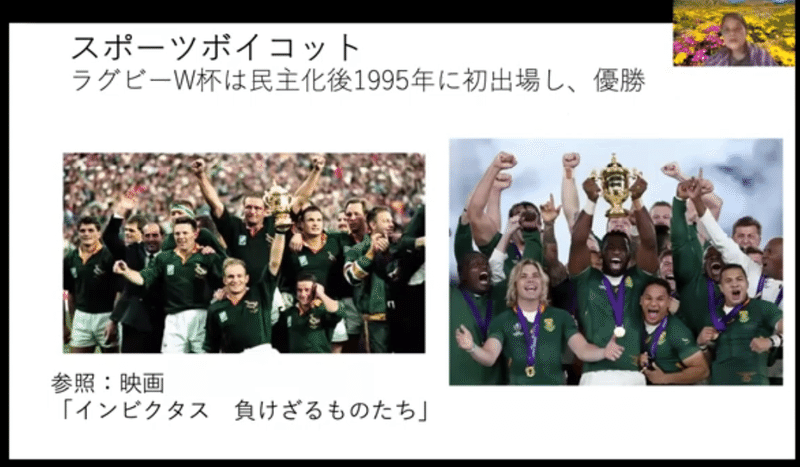

更に、アパルトヘイト政策の影響はスポーツ界にも及び、当時南アフリカでは、ラグビーは白人のスポーツ、サッカーは黒人のスポーツとされていたというお話も伺いました。しかし民主化後、黒人と白人の協調を呼びかけたマンデラのリーダーシップの元、1995年に南アフリカがホスト国となって開催されたラグビーW杯は、南ア融和の象徴とされました。

このラグビーチームの話は、クリント・イーストウッド監督の「インビクタス/負けざる者たち」という映画にもなっていますので、是非ご覧になってください。主演はモーガン・フリーマンとマット・デイモン。

他にも、興味深いエピソードがてんこ盛りのトークでした。ソウェト(黒人居住区)で、教育における人種差別やアフリカーン語の強制に反対した中学生・高校生がデモを行い、200人以上が警察に殺害された事件。この日を忘れないように、と国連が定めた6月16日の「アフリカ子どもの日」。

当時南アフリカで「名誉白人」扱いを受けていた、日本人駐在員によるびっくりするような人種差別的な手記。

反アパルトヘイト運動を一緒に闘った黒人女性と白人女性が、本人の希望により、亡くなった時隣同士に埋葬された話(墓地も黒人と白人で分かれていた)。

反アパルトヘイト運動に身を投じた南アのユダヤ人たち。真実和解委員会による虐殺や拷問の解明の話、など。

また、自身を「アーティスト」ではなく、「ビジュアル・アクティビスト」と位置づけ、写真やアートはあくまで表現の手段であり、社会を変革するために活動しているというZanele Muholiさんの話も興味深かったです。

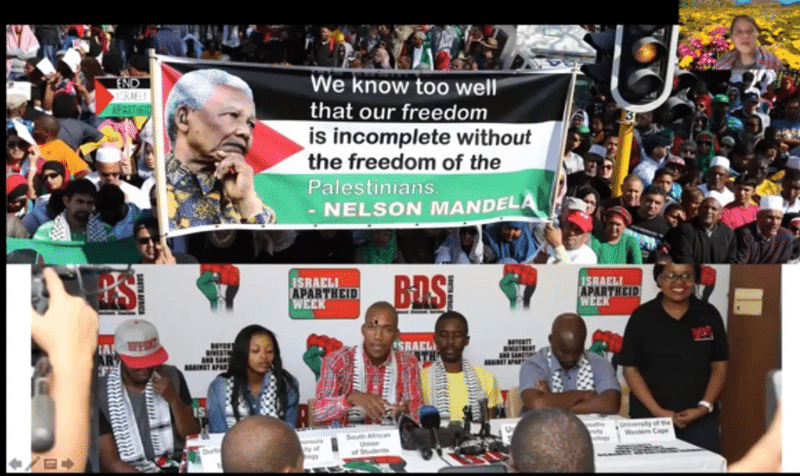

最後に、「パレスチナが解放されるまでは、我々の自由も不完全である」というネルソン・マンデラの有名な言葉を心に刻みつつ、南アフリカの対イスラエルBDS運動について紹介したいと思います。

以前は「BDS South Africa」というグループ名でしたが、彼らは近年「Africa 4 Palestine」という名称に変更し、南アフリカだけでなく、アフリカ全土からパレスチナへの連帯を強め、イスラエルのアパルトヘイト政策に抗議していこうという方針を打ち出しています。

また、まだまだ残る南アフリカ内の人種差別、他の国で起こっている人種や性別による差別にも声を上げ、横の連携も大切にしようとしている姿勢は、日本のBDS運動も学ぶべきところがあると思いました。

Africa 4 Palestineをフォローしたい方は、下記のリンクより、お好きなソーシャルメディアへどうぞ。

https://africa4palestine.com

彼らのフォロワー数は、現時点でFacebookが4万6000人+、ツイッター2万3000人+、Youtubeが1万7000人+、Instagramが1万6000人弱、とすごい勢いを感じます。

我々も日本からパレスチナに連帯しつつ、各国のBDS運動グループと連携を強めていきたいと思います。

(Simsim)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?