海に還らない鯨

私は一度、海に沈む予定だったらしい。

それは数えるほどしか会ったことのない、生物学上の母から聞いた話。

離婚した男との子ども、つまりは私を身ごもったその人は、いろいろと考えた挙句に夜の海に沈みに出かけてしまった。当時1歳の兄の手を引いて。

けれど「帰ってきちゃった」のだと言う。

その理由はよくわからなかったけれど、彼女がそのあと、まったく違う男性と結婚し、私を養子に出し、新たに弟と妹を産み、さらにその男性とも離婚しているあたりに彼女のたくましさを感じるし、なんというか、まあ、そういう人なんだと思う。

本当にそんなことをしたのかも、不確かなことなのだ。

彼女の「悩んだけどあなたを産んだのよストーリー」なのかもしれないし。

ただ、この話を聞いてしまった15歳の私は、それはそれはひどく混乱した。

私の存在が二人の人間の生命を危ぶませたのか、と。

「産んでもらった」という恩よりも、自分が存在してしまったことへの罪悪感が大きかった。

それで、しばらく私にとって海という場所は、複雑な感情を抱かせる場所になってしまった。

とはいえ、歩いていけば河口にたどりつく街に生まれ育ち、車の免許を取れば「海に行こう!」というのがお約束なほど行く場所がない田舎なので、海を避けては暮らせない。

夏は人混みと渋滞をさけて海から遠のくものの、秋になれば砂浜で遊んだし、冬には遮るもののない星空を見に行ったり初日の出を待ったりもした。暖かさを感じ始める春になれば、まっさきに裸足になって砂の上を歩いたものだ。

うっすらとした、確たる寂しさが私の下地を作っているから、落ち込んでいるときには避けるべき場所でもあった。

数年前。ひどく落ち込んで、ひどく悲観ししていて、というか客観的にみても「こりゃあ大変だ」な状況にあったとき。

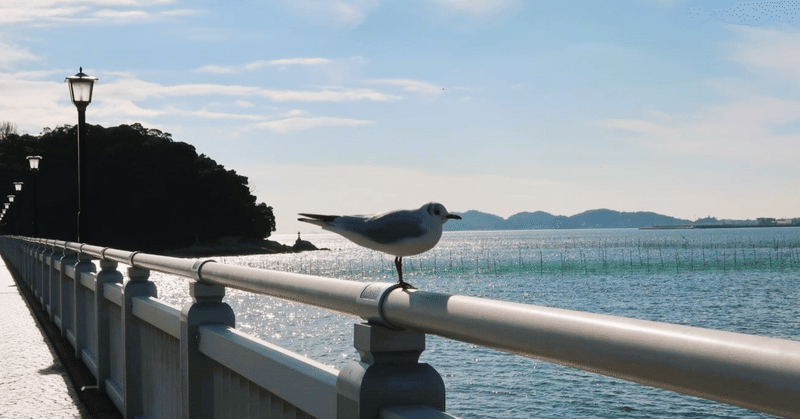

私が海に沈みかけたことなど知らない人が、私の状況を見かねて散歩に連れ出してくれたのが、春の海だった。

風は強いけれどよいお天気の日。午後の夕暮れ前。

小さなバケツを手にもって潮だまりをのぞき込む子どもたち。しっぽをゆらゆらしながら歩く犬。釣竿をさげたご機嫌な人たち。オーシャンビューの結婚式場から流れ出てきたスーツとワンピースの若い人たち。

跳ねるような音と光の中、ゆっくりとしか歩けないモノトーンの私に合わせて二人で歩いた。

潮がひいてゆく時間、もともと遠浅の海は大きな水たまりのような空間になる。私が沈むはずだった場所はそこにはなく、隣を行く人は私をそこに連れてゆくこともない。

私は私の意思で海岸を歩き、海を眺め、私の望むようにそこにある。

その空間が、景色が、あまりにやさしくあたたかく、おかげで数年たった今も。私は陸に生きている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?