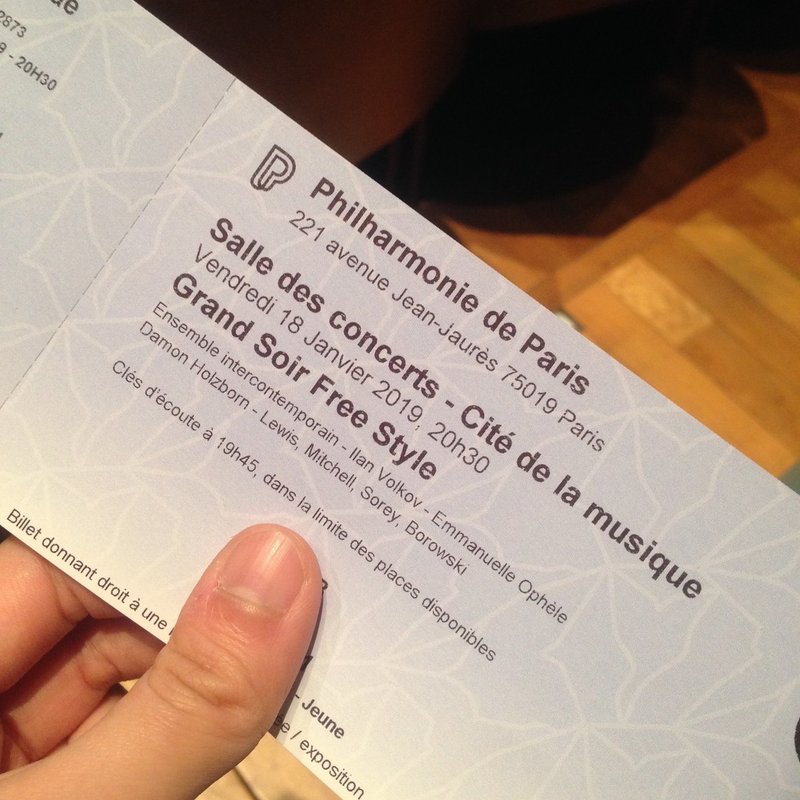

"Grand Soir Free Style"レポート

2019年1月18日(シテ・ド・ラ・ミュージック)

■出演

アンサンブル・アンテルコンタンポラン

イラン・ヴォルコフ(指揮)

エマニュエル・オフェール(フルート)

■プログラム

ジョージ・ルイス:フルートと電子装置のための"Emergent"

ジョージ・ルイス:ウィル・トゥ・アドーン

(休憩)

タイショーン・ソーリー:センチメンタル・シャード

ロスコ―・ミッチェル:ユースフル・ニュース

(休憩)

ヨハネス・ボリス・ボロウスキ:"Mappe"

「ジャンルの分類不可能」とも言われる4人の音楽家の作品を、現代音楽に特化した室内オーケストラであるアンサンブル・アンテルコンタンポランが実演するという演奏会が、シテ・ド・ラ・ミュージックで行われました。客席は開演の20時30分時点で、1600席ある客席はほぼ満席。若年層から年配の方まで、広くたくさんの方が足を運びました。

1曲目はジョージ・ルイス氏によるフルートと電子装置のための"Emergent(出現)"。生演奏のフルートの音と、フルートの音色によく似た電子音が複雑に絡み合う作品です。演奏はエマニュエル・オフェール氏。

奏者と電子音とが、会話をしているのか、はたまた責められているのか。追いかけているのか、追いかけられているのか。そんな不思議な感覚に駆られる曲でした。

続く2曲目も、同じくジョージ・ルイス氏による作品「ウィル・トゥ・アドーン」。タイトルは、人類学者であり作家のゾラ・ニール・ハーストンの「Characteristics of Negro Expression(黒人の特性)」というエッセイの中に現れる、「The Will to Adorne(飾るという願望)」から。

この曲は、チャールズ・アイヴズ、エリオット・カーター、デュークエリントンが描写したような、アメリカ音楽の熱量を持って書かれたそう。即興的な聞こえでありながら、全てが楽譜に書かれているのだとか。

作曲者自身も、聴衆にとって難解な作品となることを示唆していますが、実際に聴いてみるとなかなか難解な曲でした。曲の始まりは拍感もなく混沌としており。落ち着いた中間部を経て、短い音で拍を打つような(でもそれぞれのパートが独立したリズムを演奏している!)部分に進みます。そして、そっと、静かに終わる…。

ギターの音色が印象的でした。ギターのように、あえてオーケストラにない楽器を入れることで、全体が引き立てられて響きが面白くなるのだなと思いました。

休憩を挟んで、タイショーン・ソーリー「センチメンタル・シャード」。ピアノ、2人の打楽器(ビブラフォン、グロッケン)、弦楽四重奏という編成。

タイショーン・ソーリーは、自身の起点として、デューク・エリントンの「ソフィスケイテッド・レディ」と、ジョン・アダムスの「アメリカン・スタンダード」というふたつの曲を挙げています。

「センチメンタル・シャード」は、その両方から自分自身を呼び起こして、作曲されたそう。インスピレーションと、音楽素材の解体から生み出された、とのこと。

タイトルの通り、センチメンタルな曲。ピアノの冷たい音色、短和音的な響きから、ぶつかり合ったり、こすれ合ったりするような不安な印象が生まれます。終わりに向かい、何かが研ぎ澄まされて、やさしくて切ない音に生まれ変わるような。この日演奏されたどの曲よりも感傷的で、透き通っていて、美しい曲でした。

続いて、ロスコ―・ミッチェルの「ユースフル・ニュース」。この曲はアンサンブル・アンテルコンタンポランの委嘱作品で、この演奏会で初演されました。

ミッチェル氏は自身の作品群「Conversation(会話)」の始まりとして、2013年に「Conversation 1」「Conversation 2」という2枚のアルバムを制作しています。

「ユースフル・ニュース」はこれらの元になったもののようにも見受けられますが、そうではなく、これらを再解釈・再構築して生まれた作品、とのこと。

さっぱりとした無調の世界から、混沌に向かっていくような曲でした。最後、うつくしいヴァイオリンのソロに導かれて、静かに終わっていく…。

最後の曲は、ヨハネス・ボリス・ボロウスキの「Mappe」。こちらも、アンサンブル・アンテルコンタンポランに献呈された曲。2010年に初演され、今回は新版として再演されました。

「Mappe」は作家のアーダルベルト・シュティフターの「Die Mappe meines Urgroßvaters(曾祖父の書類入れ)」から、インスピレーションを受けて作曲されました。シュティフターが小説によって、自然と文化の衝突への解決策を提案しているように、ボロウスキは音楽によって、自分と自分自身以外の対話の方法を探ろうとしています。

この曲は、楽章のような5つの独立した部分によって構成されています。どれも、静・動のキャラクターがはっきりしていて。リズムが現れては消え、ぐつぐつと熱いものが後ろに見え隠れするような、不思議な曲でした。

そして、あっけにとられているうちに終演です。(はて…!!)

ほぼ満席の客席からの拍手も、どことなくあっさり。観客はこの演奏会を、どう思っていたのでしょうか。

ジャズは会話…とも言われますが、今回取り上げられた作曲家はフリージャズをルーツに持つ人たちだからこそ、コンセプトとして会話が重視されていたように思います。

アンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏は、技術もアンサンブルも完璧で。奏者のことではなく、作品に没頭できる演奏、ひとつの理想だなと思いました。

■アンサンブル・アンテルコンタンポラン

■フィルハーモニー・ド・パリ