本当はそうじゃない「『好き』を仕事にする」話

「言ってみればこんな話だが、本当はそうじゃない」

レンツは舌を巻いた。「いいぞ。なかなかいい。初っぱなはパラドックスと来たか。それで相手を釣って」

「ペルシャの寓話ではこれが伝統的な語りだしなんです」

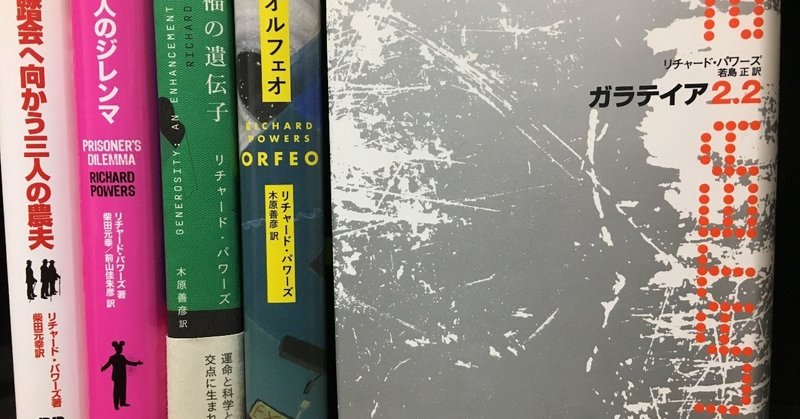

──リチャード・パワーズ『ガラテイア2.2』

博士課程の大学院生のときに8年付き合った彼女と結婚し、とにかくお金を稼がなければならないと考えた当時、ぼくはまず「一番向いていない職」からはじめようと考えて「営業職」を選んだ。それさえできれば、きっと平凡に生きることぐらいはできるはずだとおもった。

仕事を選ぶ軸は個々人がおかれた状況、考えかたによって無数に存在するけれど、ひとたび「結婚」というライフイベントが絡めば、「職」の選択はもはや個人の問題ではなくなってくる。その当時、妻は大学院の修士課程を出たあとメーカーで開発職に就いていた。化学が好きで、ものづくりの現場に携わることを望んでいた。そんな彼女をみると、自身の怠慢と能力の足らなさから研究者として生きていくことに挫折を感じ、ただ生き延びるためだけに職を選ぼうとするぼくが、彼女のキャリアが途切れるような選択などしてはならなかった。そこでぼくは学生時代に専攻していた物理とは一切関係のない「求人広告の営業」の職に運良くありつけたわけだが、妻はたびたび「旦那さん、もったいないね」といわれたという。いわゆる「男が働いて家族を養う」という価値観がぼくら家族にはいまなお常につきまとっている。

働く理由、というのは就職面接の場でもかならず聞かれる。

そこでは、どういうキャリアを歩みたいだとか、どういう人間になりたいだとか、世の中を変えたいだとか、そうした希望でキラキラしたなにかを捻り出さねばならないが、遅い就職活動をはじめたぼくは

「もし宝くじで5億円ぶちあてたら、それでも働くのだろうか?」

ということを考えていた。働かないだろうな、とおもった。ただ、もし健康のまま80歳あたりでぽっくりくたばる(家系をみればたぶん死因は肺がんだ)としたならば、残りの50数年をなにもせずにちんたら生きるのも苦痛だった。かつて物理や数学に魅せられた日々を思い起こせば、じぶんが「なにかをやりたい」と切望するタイプの人間だったのは明白で、じっさいにぼくにはやりたいことがあった。

僕はこの街で最愛の物理学を裏切り、文学と寝た。

──リチャード・パワーズ『ガラテイア2.2』

リチャード・パワーズ『ガラテイア2.2』は、ぼくの選択において極めて重要な小説だった。作者の分身でもある主人公のリチャードは、学部時代は物理学を専攻するも、研究領域にとらわれてしまうことに悩み、修士課程で文学専攻へと文転する。しかし、それでもかれは同じ悩みを繰り返し、博士課程へと進学することなくまったく関係のない職に就くのだが、ある日、ボストン美術館で見つけた1枚の写真をきっかけに小説を書くことを決意し、退職する。

そうした実話を含む自伝的エピソードと、人工知能に文学修士試験をパスさせるプロジェクトの物語が並行して語られ、文理を横断した多岐に渡る知識で彩られたこの小説は、青臭い表現にまみれた独特の読みにくさに何度も辟易するけれども、主人公(=作者)が置かれた状況がぼく自身に近かったということもあり、ぼくにとって数少ない「共感できる」小説だった。

読書の目覚めは遅く、小説を好んで読むようになったのは20歳をこえてからだった。

ぼくにとっての「小説のおもしろさ」はドラマティックな物語展開とかではなく、文章表現の多様さや、なによりも一定の長さを持った散文が「小説」という体裁を得てしまえるという現象だった。「小説」というものがなんらかの力学によりこの世に存在できてしまうという事実であり、目の前の文章がひとりでに小説たる物語性を有してしまう自己組織化を、人間とはまたちがったかたちの生命と見間違えた。

そうした最悪の思い込みのなかでぼくはみずからも小説を書くようになった。文章を小説にしてくれる「なにか」が奇跡的に訪れるのを待つようにして、始まりらしい始まりも終わりらしい終わりもないまま、死体を生者に見せかけるように、それこそピグマリオンがガラテアを愛でるようなむなしい惑溺のなかで小説を読んでは書き続けた。23歳の夏だった。そして27歳で結婚し、研究者になることをあきらめても、文章さえ読めれば、文章さえ書ければ、なにも問題はない。そのはずだった。

会社に入って、営業の仕事をしながらも朝の4時に起きて文章を書き、移動中は本を読み、不意に浮かんだ着想をiPhoneのメモに書き留めた。しかしそれらはなにもならなかった。日々ハードディスクに堆積するのは意味らしい意味をなにもなさない支離滅裂な断片ばかりで、本を読んでみてもページをめくるたびに起こるデジャヴはかつて読めたはずの長編小説を読む気力が日々擦り減っていることをぼくに知らせた。会社勤めのなかで本は読めない、と友だちがいった。また小説とか読みたいんだけど。三島由紀夫も、ドストエフスキーも、ガルシア=マルケスも、いつか読もうと思っていたことをジュンク堂に来るたびにおもいだすんだけどね。じゃあ読んだらいいじゃないか、とはいえなかった。小説を読むことで心や感性が豊かになるみたいなことをWEBのいたるところに落ちている啓発記事で読んだことがあったけど、ぼくにはそれが信じられない。小説は人間なんかをしあわせにしてくれやしない。叫びとして吐き出したかったこのことばは、みずからの指先から生まれる文章にすらたくせなかった。

不死なるものが地上に下りてきて、人間の身体をもらい、人間が死ぬように死んでいくという神話を、ヘレンはこれまでに嫌というほど聞いていた。ヘレンはこういう聖句をどう解釈すればいいか知っていた。もし神に人間の真似ができるなら、我々人間も同じことができるはずだ、と。そのプロットは心が産み出したものであり、自分に自分を説明する意識なのだ。物語としては古典的なパージターナー、密室ミステリ、思考と雅歌、権力の回廊から閉め出され、事後承諾的民会をでっちあげて己の利用されている存在を解明しようとする、有権者の叫び。思考する器官は、自分のことを想像されている以上にはるかに得体の知れないものである。想像できる以上に。

──リチャード・パワーズ『ガラテイア2.2』

入社2年目に子どもができた。30歳までにひとり……と考えていたぼくらの人生は、そのシナリオの通りに進んでいた。予定通りに進んでいたからこそ、選択のこれ以上の遅延は許されなかった。

心斎橋に勤務するぼくと加古川に勤務する妻はそのあいだをとって神戸に住んでいたけれど、ふたりとも働きながら子どもを育てることなど果たして可能なのだろうか。収入がよく、福利厚生が整っていたのは妻の会社のほうで、ぼくがもしこれまでどおりに働いて妻が時短勤務など使うとすると家計はかなり心許ない。ぼくの仕事をどうにかするより他ないという結論になったのだけれど、勤務時間を減らし給料を減らしてまで営業の仕事を続けたところでだれが得をするのだろうかと考えた。仕事は嫌いだったけれど、会社のひとたちはみんな好きだった。だからお荷物社員にはなりたくなかった。もっとも合理的なのは戦略的撤退だった。

新しい家族が増えるよろこびを正しく感じる神経は日々の疲労で鈍磨していた。その疲労はきっといつまでも続くだろう。ぼくから読書や小説を書くことを奪ったように、肉体に正しい感情を伝える器官が削りとられていくだろうことは明らかだった。なぜそうなる? 世の中のほとんどのひとは、母親は、父親は、大なり小なり神経に麻酔を打つようにしながらも病んだ思考に打ち勝っている。そういうひとを何人も何人もぼくは見てきた。

もとをたどれば最初からまちがっていた。自然科学を好きにならなければ小説なんて好きにならなかった、という事実がどうしようもなくあって、だからこそ物理と小説はぼくのなかで分かち難いものになりすぎていて、つまり研究者になることをあきらめた日からぼくはなにひとつとして変わっていなかった。数学という自然科学のことばで綴られた「この世界」にあこがれて10代の時に抱いた漠とした希望は、20代前半でモラトリアムの免罪符となり、20代の終わりには小説の亡霊になって背後に伸びる影を踏む。30年分の利息とともに生まれてくる子どもが男の子だとわかったのはその年の秋だった。息子はこの世からあの世へと子ども連れ去るお化けに見つからないように両足をきゅっと折りたたんで、豆みたいにちいさな性器をかたくなに守っていた。

おもえばどっちつかずのまま父親になることを恐れていた。

この仕事を続けるのか、やめて神戸市内のどこか別の会社に勤めるのか、ほんとうにこのままでいいのか。やりたいことなど最初から考える余地すらないほど明確に決まっていたけれど、「文章を書く」ことが金銭になるイメージはどうしても持てなかった。なにかを書き、それでひとの心を動かしたいなどと思ったことは一度もなく、ただじぶんが全力で文章というものに向き合ったとき、いったいどういうものが書けるのかを知りたかった。その文章でなにが起こっているのかをただ見てみたいだけだった。そういう人間が文章でお金をもらうなんてありえない。ぼくにとって「好き」な「書くこと」を仕事にするということは、言ってみればそういうことだった。そして本当はそうじゃない。

好きなことを仕事にするのは、それでお金をもらえなければじぶんの納得のいくレベルでの試行錯誤がそもそもできないからだ。おそろしかったのは、安定した収入が約束されないこと以上に、その試行錯誤がなにも生まない可能性だ。試行錯誤すらできない可能性で、ぼくの「好き」が、ぼくの人生にとってなにひとつ重要じゃない可能性だ。泥臭く続ければ才能なるものが存在しなくても食うくらいはできるだろうけど、もしほんとうにそうなったとして、それでも文章を書く仕事を続けていけるだろうか。絶望しないだろうか。その絶望を、ピグマリオンにとってのガラテアよりもずっとたしかな肉体と生命を持って生まれてくる息子にまで見せてしまうことにはならないだろうか。

「好き」が与えてくれるのは人間の幸福なんかじゃなく、現実の輪郭だった。

「好き」が強いほどその輪郭は明瞭になり、それはただただ虚空に引かれた一筋の飛行機雲にもなり、硬く繋がれたはずものの切断線にもなりえる。貧弱な隠喩で張られたこの空間で、ぼくはどこに配置され、妻はどこに配置され、そして息子はどこに配置されるのか──それを知るためには生まれてくる息子のたしかな肉体と生命と相対するにたる「正しさ」を持たねばならなかった。年は明け、息子は生まれた。その半年後にぼくは会社を退職した

1年経った。

2年経った。

そして3年が経とうとするいま、ぼくはこの文章を書いている。

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。