続・たつひこさんのこと。

この話の終わりとして、以下の文章をはじめたい。

大学院を出て、新卒として会社に入ってから、ほんとうのことをいえば小説をやめるタイミングなんていくらでもあったわけで、それでも小説を書かざるをえない、たとえ使いものにならない文章ばかりしか生まれなくても、完成しなくても、それでも書いてしまう絶望というものをものすごく強く感じていて、もうだめだな、という気持ちが心を巣食っていた。

その原因っていうのはひとつじゃない。たくさんある理由が単純に足し算されているわけでもない。ひとつひとつがぼくの身体に深く根を張りながら複雑に絡み合っていて、その根がひとつ枯れてしまったら身体もろともすべてが瓦解してしまうような、「絡み合う」という事象こそがそういう不安定な自我をつくりあげる要素になって、どうにもこうにも、人生の道半ばで立ち往生してしまったような、そんな状況にあった。

たつひこさんのことについては、ぼくは彼女をほとんど彼女の書く小説でしかしらなかったわけだけれども、そうした複雑で不安定で、だけどもそれがなければすべてが成り立たないといったものの象徴的なできごととしてあった。どれだけ知ろうと、どれだけ共感しようと、どれだけ接近しようとしても、そうする行為そのものがエゴでしかなく、この「他人事の切実」というべき不確かなものについてほとんど強迫観念みたいに取り憑かれていた。他者の眼を獲得するというエゴは、すくなくともぼくにとって「わたし」というどうしようもない孤独な世界が先天的に持ってしまった決して満たされない欲望だった。きっといまから6年前に、一人称と三人称を往復する「移人称」というあらたな文体に執着したのはきっとそれが直接的に反映されていたものだと解釈したがゆえだとらおもう。だけど当時は半ば「流行りの文体」や「一発芸」と見られる風潮もあり、一種のヌーヴォーロマン的な陳腐な熱狂として捉えられがちだった。

そのとき書いた250枚ほどの小説は、先の文章「たつひこさんのこと。」でもすこし書いたように、死者が死者としての生きる世界をつくったもので、その死者の世界は生者の世界と物理的に有限な距離で配置されている。かつて生者だった死者たちは、生者が死者を弔い、感傷を寄せることで「死者を所有」しようとすることを知っていた。その拒絶から一部の死者は生者に憎しみの感情を抱き、かつてかれらが生まれ死んでいった遠くの星に向かってロケットを放った。生者の星と死者の星の物理的な往復を、肉体から乖離した意識の運動として「移人称」を採用した。

この小説の終盤を書いている最中にたつひこさんの死産を知った。そのときぼくはそれまで単なるコミュニケーションの不具合、理解し合えない噛み合わなさについて考えていて、あらためて自作をかえりみたときに「なぜ死生観について書いているのか」ということに強い不安、いやそれ以上のおそろしさをかんじた。じぶんのなかにある嫌悪がじぶんに向けられるしんどさが芽生え、しかしそれはじぶんが書いているものにある「死の手触り」そのものだった。大切なひとを亡くした記憶が希薄であるひとが死生観について考えるのは傲慢なのだろうか。その迷いのなかで書き上げたものを、連絡のつく友だち全員に読んでもらった。

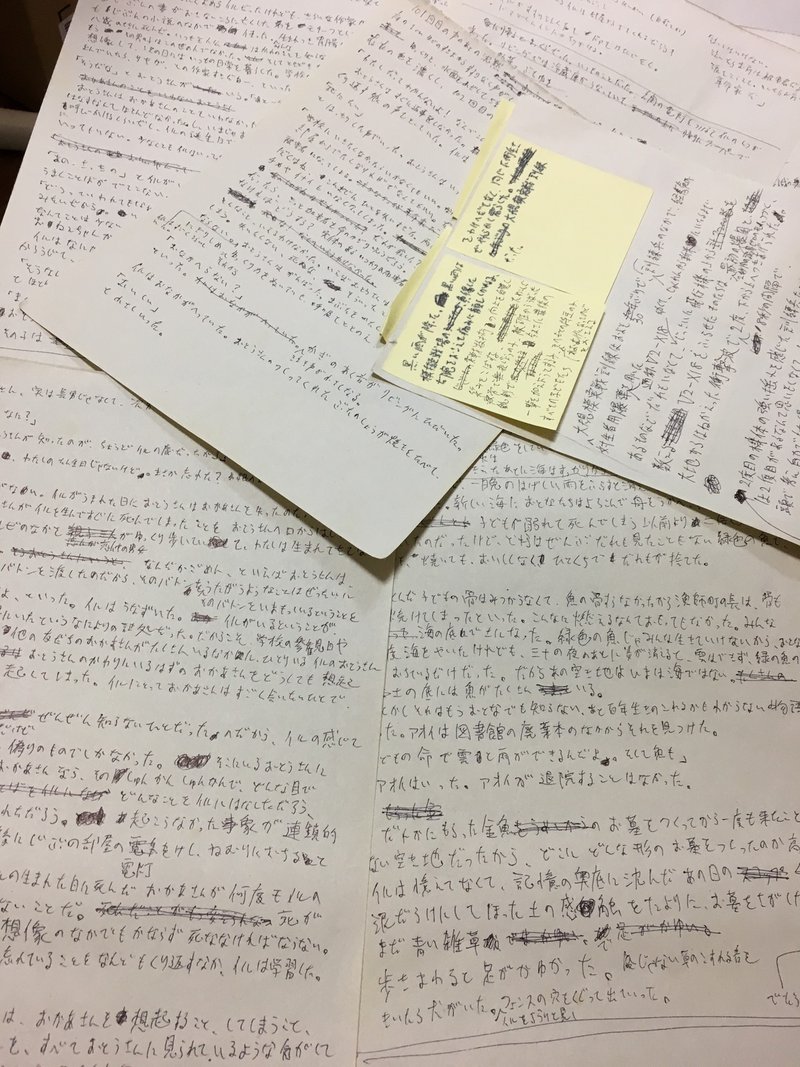

写真:家から発掘された当時の草稿(もうすてた)

そうしたなかで偶然知り合ったのが後に芥川賞をとるデビュー前の町屋良平さんやロシア文学の学者になった小澤裕之さんだった。ふたりはとにかくこのときのぼくの小説をものすごく評価してくれて、町屋さんに至っては「新人賞とれるかは運なので取るまで送りつけよう!」といってくれた。3回べつの新人賞に応募して、3回とも一次選考で落ちた。これはいまではわりと楽しい記憶として残っていて、ぼくは町屋良平をいまだにこのネタでいじる。「お前のせいで3回も落ちた!」とかもちろん冗談でいい、つい先日もSkypeでその話をしてゲラゲラ笑った。

その小説が新人賞に落ちと知ったのは2月の終わりのことだった。就職する1ヶ月前だった。全力を尽くしたものがほんとうに何もならなかったことや、自らの怠慢とはいえ10代の頃から夢見ていた科学者になるという進路を完全に諦めたことが一気にやってきて、じぶんがどれほどなにもなし得ない人間なのかを痛感して、ほんとうにもうダメだという感情しか抱けなかった。このときばかりは結婚したばかりの妻もただならなさを感じたようで、このままこいつは廃人になるんじゃないか、とおもったらしい。

しかし、ありがたかったのは妻がぼくに対してやさしいことばを一切かけなかったことだった。妻は一貫してぼくの文章を読まない。空想的であるぼくとは対極の妻はいつも毅然と現実的であり続けていてくれていて、いまおもえばそのスタンスはある意味でぼく以上にぼくが書こうとしているものに近い。また書けばいい、というそのひとことの軽さは、文学ということばの重さ以上に、実作者として生きていくためには必要なものだ、とこのときはっきりと実感した。

「他人事の切実」をさらに現実的な問題としてぼくに突きつけたのが「いぬのせなか座」の立ち上げという事件だった。かねてから親交があった山本浩貴が中心となって誕生したこの創作・批評グループは、集団だからこそ不可避的に帯びる「複数性」を軸として言語表現の制作についてさまざまな角度から取り組んでいる。こうした説明だけをすると実作・批評的な試みとして真っ当「すぎる」ようにおもわれるのだが、事態はそれほど単純ではない。

いぬのせなか座は山本らが所属していた早稲田大学の文芸サークルのメンバーで構成されているのだが、かれらがひとつの「星座」として活動をはじめたきっかけは「ひとつの死」だった。いぬのせなか座の創刊号ではその経緯についてまず述べられている。

かれらの先輩にあたる「Mさん」というひとがある日とつぜんみずから命を絶ってしまった。いぬのせなか座のメンバーはMさんの荷物がかれの部屋から運び出されるのを最も近くに住んでいた詩人・鈴木一平の部屋で待ちながら、山本はひとがいなくなってしまうという現実を思い知る。どれほど大きな問題を、どれほどたくさん考えたところで、ひとはいつ死にたくなったり死んだりしてしまうかわからないし、仮に健康で元気に生きられたとしてもたかだか80年程度でしかない。延長したり繰り返したりできない人生のなかで、ひとりの人間ができることなんてほんとうに限られていて、だからこそ自身の存在を軽々と超えたところで思考・実作・批評を継続しなければならない。

以上はかれの文章や実際にかれとの会話のなかでぼくが解釈したことに過ぎない。そして「Mさん」を知らないぼくがこうした勝手な解釈を行なってよいものかもわからない。というか、ずっとその言及をためらっていた。

しかしほんとうに重要なのは、かれらのこの文脈がかれらの方法論として結実しているという事実をどう受け入れるかにある。ぼくは制作にあたって、制作者の人格と制作物は「究極的には」切り離されるべきだと考えているけれど、同時にかれらの文脈を置き去りにした場所でその方法論が無機質に語られることにも居心地の悪さをかんじる。この矛盾について、克服するほぼ唯一の方法はけっきょくのところ「技術的な圧倒」を実現するほかなくて、いぬのせなか座はそれをまさに体現するかのように高度で濃厚な制作を続けて、すぐさま現代詩や美術といった分野で頭角をあらわすまでになった。

文藝で掲載され、デビュー作「青が破れる」の文庫版に再掲された尾崎世界観との対談で、町屋良平は「デビュー作の前年に書いた小説に自信があって、それがけっきょくぜんぜんダメだったとき、もう投稿を続けるのに限界を感じた」という旨を述べており、基本的にかれがメディアで述べたこと以外は触れるつもりはないが、少しだけいうと、実際にその話はしたことがある。ぼくたちはいぬのせなか座とのつながりもあったので、「ねこのおなか座でもつくらないといけないかもね」という半分冗談半分本気みたいなことをいったのだけど、それでもかれは小説を書くのをやめず、その年に「青が破れる」を書いて文藝賞を受賞した。

そして「青が破れる」が受賞したとき、次点となり同時受賞寸前までいったのが、共通の友だちだった金子玲介くんだった。金子くんはぼくがはじめて文芸誌の新人賞で予選通過して名前が紙面が掲載されたときに別の賞でかれもはじめて予選通過していて、その作品のタイトルは「うんこちんこちんこうんこ」というお下劣センセーショナルなものだったため、ぼくの興味をつよくひいた。Twitterでかれを見つけ、読ませてくれませんか?と頼んだら「ほんとに読んでくれるんですか?」とすぐにメールで原稿を送ってくれた。

はじめて読んだかれの小説は舞城王太郎と木下古栗のハイブリッドという感じで、その作品は『「うんこちんこちんこうんこ」と題された小綺麗な青春小説を書くのに失敗し続ける』という何重にもメタ構造が組まれた小説で、新規性というにはまだ小説的野心は突き抜けないけれど、しかしそれをとてつもない笑いの技術で押し切る快作だった。この小説がいちばんすごかったのは、ゲラゲラ笑いながら読んでいるぼくのとなりにいた、結婚する前の、まだ彼女だった妻が興味を示し、実際に読んだことだった。こういうことはこれまでに金子くんの作品でしか起こっていない。ぼくは感想としてかれにそのことを伝えると、かれは進路の兼ね合いもあって、小説はこれで終わりにしようと思っているといった。しかしかれは小説を書き続けてくれた。後に2年連続で文藝賞の最終候補に残った。町屋良平と金子玲介という、一度本気で実作になんらかの絶望を感じたふたりが、実作をやめることができずに書き続け、おなじ新人賞の最終候補になったことは、ぼくにとってとても重要なできごとだった。「書き続ける」ということの意味をもっとも具体的に考えられるできごとだった。

書き続ける、ということを就職してもなおぼくもまたやめることができなかった。

友だちらがきちんと実作をかたちにしていくなかで、ものとして完成させられない負い目をかんじているなか、「たべるのがおそい」が創刊された。このとき、たまたま最後のページに載っていた西崎憲さんの編集後記を読むと「短編小説の公募を受け付けている」とひとことだけ控えめに書かれているのを見つけ、学生時代に書いた「二十一世紀の作者不明」という短編をメールで送った。ほとんど、というよりまったく期待していなかったのだけど、その3日後に西崎さんからの返信があり、この小説を非常に高く評価してくれた。メールにはこれから編集会議に出します、と書かれていて、しかし読者を選ぶ内容であるため掲載となる確率はおそらく高くない、とも書かれていた。けっきょく掲載は見送りになった。そのときに掲載となったのが大前粟生くんの「回転草」だ。

このときに西崎さんに見つけてもらってなかったらいまどうなっていただろう、と常々おもう。西崎さんはたべおそでは掲載できなかったが、これから立ち上げようとしている「惑星と口笛ブックス」という電子書籍レーベルで短編集やアンソロジーを出さないか、と誘ってくれた。冬に生まれた息子のハルが保育所に通いはじめた。ハルはじぶんで動けるようになると絵本に興味を持ちはじめ、秋になるとお気に入りの本をみつけた。まだかれの月齢には早すぎるその絵本はおばけの家族のお話で、おばけとして生まれて生活するおばけたちのかなしみと名付けうる感情がないしあわせなお話で、それはハルが生まれるずっとまえにぼくが書いた、町屋さんや小澤さんをはじめとする友だちが評価してくれた小説とどこか似ているようにかんじられた。ひさびさに読み返すとやはりもうじぶんでは拙さしか見えない。前衛ぶった文体や構造のうるささ、みずからのナラティブを信じすぎたがゆえの退屈さへの鈍感、あまったるい感傷の無批判な使用に満ちている。しかしそれでもやはりこの小説を書いたからこそまだ小説のことを考えられているという現実があった。

その小説で用いたギミックを抽出し、文学技巧として処理していた諸々をSF的なガジェットとして作り変え、多角的な視点を実現するために連作短編という形式を採用し、それぞれの相互作用を経てかつて書いた小説の文法が機能する場を作り直した。時間が時間を支配すること、時間への入植としての思考、いつかハルがぼくが考えたことを考えなおすかもしれない低い可能性をおもいながら、その連作短編に「コロニアルタイム」という名前をつけた。

しかしなんの実績もない無名の作家のその短編集は、西崎さんの後押しがあったとはいえ当然のようにほとんど読み手はつかなかった。発売当初は西崎さんから教えてもらう売り上げ部数が、Twitterでの友だちらのリツイート数を下回っていて、半ば自暴自棄に笑い話としてその話をすると、ある友だちにすこし叱られた。やはりじぶんの実力はこの程度でしかないのか、一般的な評価として機能する程度の読者数すら集められていない現状に素朴なつらさをかんじていた。駄作だ!といわれるにたるほどの評価すら与えられない、存在すら認められないというきびしい現実を思い知った。

じぶんの小説が、小説観が受け入れられないかもしれないという考えても仕方のないこと考えはじめていた矢先、愛読していたグレッグ・イーガンの翻訳者である山岸真さんや、ハヤカワSFコンテストを受賞したばかりの樋口恭介さんがTwitterで「コロニアルタイム」に好意的な感想をくれた。これがきっかけでコロニアルタイムはSFのひとたたに少しずつ読まれるようになった。後にSF作家の渡邊利道さんが日本SF大賞のエントリー作品として推薦してくれたりもして、この短編集はギリギリのところで存在を価値として認めてもらえつつある。本は巡り合わせだというけれど、ほんとうに綱渡りのようなあやうさでなんとかひとの認知として存在できている奇跡的な可能性に、これほど感謝したことはない。

しかしやはり「ちゃんと世にでる」ためには、みずからがみずからを作家とよぶほとんどエゴみたいなありかたではない、もっと強固に「作家」として存在するため、というよりも書いた小説を、「コロニアルタイム」を商品価値のある小説だと主張するためには、やはり文学賞をとらなければならない。「運」の要素が強すぎるとおもって遠ざけていた文学賞だったが、町屋さんと樋口さんの3人でSkypeで話したとき、樋口さんが「それだけ書けるなら文学賞楽勝じゃないですか?どんどん送りましょうよ」といい、それに対してちょっと遠慮気味に答えると町屋さんが「そういうこと言ってくれるひと、もういないとおもうよ」といった。

そこでひとまず応募することだけを目的として、規定枚数が15枚というハードルの低さもあってこの賞向けの掌編SFを書き、ふたりにメールで試作品を送った。地方文学賞だとカテゴリエラーっぽいけどちゃんとおもしろい、という感想をもらって、すこし修正して送った。

この賞の結果を待っているとき、ふとむかし仲良くしていた小説の友だちのことを思い出した。暑くて寝苦しい夜中だった。息子のハルと2人目を妊娠している妻が眠っている寝室を抜けて、仕事部屋のパソコンをつけた。友だちの小説を大量に保存しているフォルダを開き、目についたものを読むでもなくなんとなく眺めてはファイルを閉じていると、たつひこさんの小説に行き着いた。乙女ゲーにハマるOLが聖地訪問する底抜けに明るい、彼女の小説でもっとも好きな、そしてこの6年、毎年どこかで1回は読んでいた小説だった。最初の1行を読んだとき、絶対に書いておかなければならないという強い衝動に駆られ、「たつひこさんのこと。」という1万字程度の文章を書いた。この文章を書いたのち、手元で浮いていた原稿を改稿して「たべるのがおそい」にメールで送った。8月の頭だった。その月の中旬に阿波しらさぎ文学賞の受賞連絡を受け、下旬に「たべるのがおそい」の掲載決定の連絡を受けた。

9月、阿波しらさぎ文学賞の受賞式で、受賞者としてのスピーチをすることになった。受賞式は実のところあまり行きたくない気持ちが強かったのだけど、この賞の運営にはお世話になった方々が複数関わっていたこともあって行くことにした。人前でしゃべるのはもともとあまり好きではなく、スピーチも適当にそれっぽいことを言うつもりでいたけれど、前日になって、むしろじぶんに注目が集まり、ちゃんとその声に耳を傾けてくれる機会なんて人生でこの先何度あるかわからない、ということにら気づいた。そのとき、ぼくは自分自身よりも、ぼくの小説を信じてくれた友だちのことを知ってほしいとおもった。そしてあれこれとのらりくらりと考え続け、宿泊先で深夜2時くらいに出来上がった下書きがこれだ。

まず、選考過程や徳島新聞紙面で拙作をお読みいただきました皆さまに、あらためて感謝の意をお伝えさせていただきます。

小説を書いているとつくづくおもうことですが、テクストとして目の前にある「小説」なる散文は、いろんな特性をもった書き手の「おもしろい」にその存在を担保されています。ですので、ある意味でおもしろい/おもしろくないというのはほんのささいな問題でしかなく、結局のところ一番難しいのは、そもそも一文でも読んでもらえるのか、ということだとおもいます。ぼくのようなささいな書き手による多くの小説は、その一番はじめすら得られないことがほとんどです。

つい先日、それこそ今回の受賞が決まる直前の時期ですが、小説を通じて知り合った友人とのメールを読み返していました。小説を書き始めておよそ8年、主にネットの小説投稿サイトで知り合った年齢も住んでいる場所も職業もばらばらの友人たちのうち、いまもやりとりが続いている数は決して多くありません。みなが次第に創作から遠のいていき、小説を書くことをゆるやかにやめていったことが、やりとりの断片から垣間見えました。

今回の受賞を、何人かの友人にメールで連絡したところ、ひとりから数年ぶりに返信をいただきました。その方はミステリやホラー作品を書かれる方で、文学賞の最終候補にも複数回残ったことのある方ですが、結婚やお子様の誕生、転職などが続き、ここ数年はほとんど書けていないとのことで、ぼくの報せをうけまた落ち着いたら書き始めたいとおっしゃられていました。

よく、小説は書き続けることが難しいといいますが、ぼくがこの8年小説を書き続けられたのはこうした友人たちがいたからです。

書き手も読み手も永遠に未熟でしかない小説というフィールドにおいて、過去や現在の偉大な作家以上に、つねに蛮勇であり続けたかれ・彼女らの作品から常に影響を受け続けてきたことをあらためて自覚すると、ぼくが書き続けているというそれだけでだれかが小説を書こうと思えるなら、それ以上の幸福はありません。

ぼくの小説の根幹をなすかれ・彼女たちは、こういう機会でもなければ語られることもないですので、この場をお借りして小説を通じて交流してきたすべての友人とその作品への感謝と尊さを、広くお伝えさせていただければとおもいます。

ありがとうございました。

もちろん、本番ではカンペを見ずにしゃべらなくちゃならなくて、この通りにはぜんぜん話せていなかったとおもう。緊張で何度も噛んだし、吃り気味だったし、たぶんこんな内容を話していたと憶えているひとも少ないだろう。ぼくらは、名もなき実作者の存在はきっとこんなものだろう。ひとがいる場所でたしかに声を出しているけれど、その発声方法というのはどうしようもなく下手くそで、その声はかんたんに街の喧騒にとりこまれてしまう。弱く拙い「ヴォイス」は雑音と変わらなくて、文体の獲得のむずかしさとはまさにそれだ。しかしそれでもこの世に存在している。たしかにここにあるもの。

西川タイジさんから依頼を受けたエッセイ集『エンドロール』のテーマは「人生において残しておきたいもの」で、ぼくはそのヴォイスを書きたいとおもっていた。ぼくが小説を一貫して好きであり続けさせてくれた無名の友だちや、ぼく自身が世に出せなかった文章を編集し、そのテクストのなかでぼくに似つつあるハルのことを考えた。親子であってもハルは他人だ。いずれぼくとはまったく似なくなる日がくる。ハルがぼくの文章を読む日がくるのかはわからないし、読むなら読むでいいし、読まないなら読まないでいい、しかし、小説や科学を離れた抽象的な次元でぼくが考え続けた問題をいつかかれが考える日はきっとやってくる。そうした日が、いま・ここという現実から遠く、しかし地続きなものとしてたしかにある。「たつひこさんのこと。」に虚構やぼく自身の記憶を埋め込んだ過度にいびつなかたちでまとめた文章に「天の川の彼岸まで」というタイトルをつけた。12月に発売されて以来、Twitterの反応では「むずかしい」「わからない」がほとんどだけど、それはぼくの実力を含めてそうだとおもう。ぼくだってわかっていないことが多いし、だからこそ文章を書きながら考えている。でもいつの日か、だれかに伝わればいいなとおもう。意味でなく、ひとつの現実のありかたとして。

「エンドロール」が発売された月の終わりに、たつひこさんたちとともに仲良くしていたまおまおさんがTwitterをはじめた。まおまおさんは真っ先にぼくをフォローしてくれた。

知り合ってから8年くらいしか経っていないのに、何十年も会っていない古い友だちみたいな、なつかしい気持ちになった。ぼくはネットで相変わらず文章を晒し続け、そのひとつをまおまおさんが読んだ。彼女はたつひこさんが死産を経験してからも連絡を取り合っていて、その後にたつひこさんは待望の赤ちゃんを出産し、彼女が育児と仕事の両立に追われている、ということを教えてくれた。彼女の死産を知ってからの6年間、ぼくはこの報せを聞くために小説を書き続けていたとおもった。

ちゃんといま、文章を書いている。6年前の、なにもかもに絶望していた当時のじぶんに伝えたいことなどなにもないが、友だちも増え、とりあえず文章を書くことだけは続けている、ということだけは知っておいてもらいたい。

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。