対岸の子どもたち

明石海峡大橋の着工は1986年、ぼくが生まれた年で、そしてこの年は淡路島北部出身の政治家・原健三郎が第65代衆議院議長に就任した年でもある。

父の話によれば明石海峡大橋は「ハラケンの法螺話が現実になったもの」らしい。かれは地元に対して「淡路と本州に橋をかける」ということをよく言っていたそうで、これを大真面目に聞く地元民は当初そこまで多くなかったそうだ。島と本州に橋をかけるという着想自体の歴史は長く、実現させようとする運動もそれなりの規模で展開されたと聞くが、田舎特有の保守的な空気を鑑みれば地域住民が冷笑的な態度をとっていたという状況もわからなくはない。そのことについての真偽はともかく、橋は世界一の規模と阪神大震災の影響をうけ、工事は難航しながらも1998年に開通した。

(↑おそらく垂水のアウトレットっぽい。大人になりたい子どもたちがよくいく)

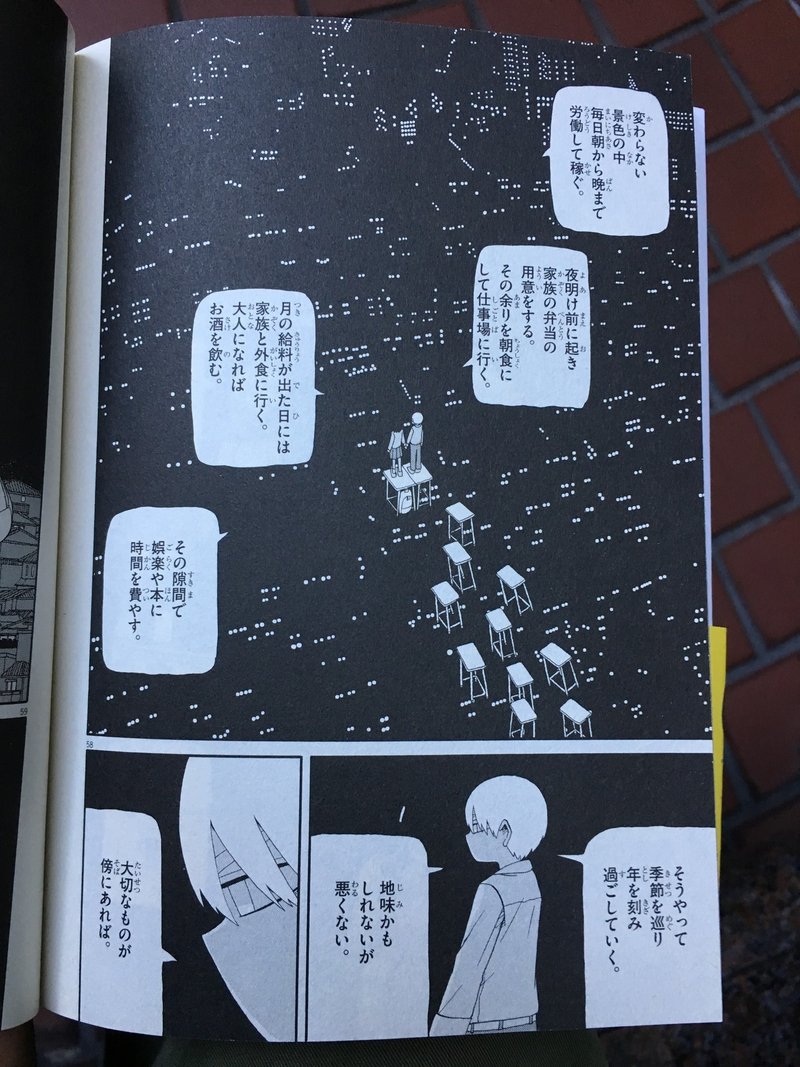

先日東京にいったとき、友人から出産祝いとして阿部共実のマンガ『月曜日の友達』をもらった。小学生から中学生になった少女と少年をとりまく、変わりゆく環境に流れる不協和音を素朴ながらもストレートにとらえたこの作品には、たびたび明石海峡大橋が描かれる。

治安だけがよく、潮風で建物が錆びつく海沿いの町が舞台で、海岸沿いを走る電車からのぞむ巨大な吊り橋や淡路島の見え方から、そこが須磨よりすこし西に位置していることがなんとなくわかる。18までを対岸の淡路島で育ったぼくからすると、橋の向こうの町には故郷にはないものがぜんぶ揃った大都会に思えていて、いまでこそ都会的なイメージが独り歩きしがちな「神戸市」にも淡路島と変わらない「田舎」的な性質を抱えた町を持っていることはわかるけれど、あらためておもえばあのとき途方もない「都会」だった対岸に住む子どもが、その場所に「田舎」を感じていたというシーンには、世界の外にはまたひとまわり大きな世界があるだけに過ぎないのだという事実をまざまざと見せつけられた気分になる。

淡路島には電車がない。

大学で京都にやってきてから、たまに「明石海峡大橋には線路が通っている」と思い込んでいるひとがいた。そのたびにぼくはほとんど電車とは無縁の小・中・高の話をした。季節に一回くらい三ノ宮に行く機会以外では電車には乗らなかったし、舞子〜三ノ宮の移動のみでしか使わないのだから、JR以外の電車がある意味を長く理解できなかった。大阪や京都の大学を受験するときになって阪急や阪神、市営地下鉄などに乗ったとき、ほんとうに目的地に着くかどうかが不安で、座席に席を下すことなくずっとドアの上の路線図を見ていた。混み合った夕方の十三駅にはひとのものと思われる吐瀉物がぶちまけられていて、みんな無言か、友だちとおしゃべりしながらそこを無関心にかわしていた。

電車がない淡路島の移動手段は子どもにとってバスか自転車で、ぼくが住んでいた東浦町から高校のある津名町までバス賃は600円もした。学期定期はバカみたいに高く、夏休みの部活は片道25kmほどの距離を自転車で行った。東浦の南のはじっこと津名の北のはじっこは海沿いの国道に沿って通過し、トラックとときおり強く吹く海風にあおられながらペダルを漕ぐ。対岸には神戸がよく見えた。そうした思い出話に友人は「沖縄か!」とつっこんだ。その友人も兵庫県出身で、そこまで都会的な場所に住んではいなかったけれど、沖縄か、ということばが出てくるくらいにはぼくの故郷が遠い場所におもえたのだろう。別世界とまではいかなくても、それに近しい感覚を持つ「海の向こうの電車が走ってない町」だったわけだ。

もちろん、高校から島を出る子どもたちもいた。ちょうど100人だったぼくらの学年は、そのうちの60人くらいがぼくとおなじ島内の公立普通科高校へ行き、20人くらいもまた島内の商業科や工業科の公立高校へ行き、残った20人ほどが島外へ進学した。当時、島内の公立高校の定員と出願数はほとんどおなじでよっぽどの不運がない限り受験で落ちるなんてなかったから、その20人は自分で選んで島の外へ行った。スポーツや勉強で高い志を持った子が多く、ひとことでいえば「強い子」だった。学年でいちばん勉強ができたYちゃんは県内屈指の進学校へいき、野球部のエースで勉強もよくできたFは偏差値も高く野球も強い学校に推薦でなく一般入試で入った。たぶん憶えていないだろうけれど、Fはぼくに一度、

「なんで島内の普通科高校なん?」

ときいた。学区の関係で公立でいける学力的にいちばん上の学校がそこしかなかったからだとぼくはいった。しかしFは、

「理由なく普通科なんて、いちばんよくない。それなら商業科とか行ったほうが資格とかとれるし、ぜったいそっちのほうがいい」

というようなことをいった。かれの強さはそういうところで、ちいさなころからみずからの意志を自覚し、具体的な解決策を建設的に考えることができた。ただ授業で聞いた話をたまたま忘れずに覚えていたに過ぎない、ありがちな偶然の産物としての「頭の良さ」でしかなかったぼくとの大きなちがいはそこで、そのときぼくは、かれがなぜあんなに野球が上手かったのかをはっきりと理解した。子どもたちは強い順に田舎から対岸の街へと出て行くのかもしれなかった。

物理学者になりたい。

そういう意志を持ったのはFの強さを垣間見てからずっとあとのことで、ものかきになりたい、と自覚したのはさらに後の話になる。故郷の同級生たちが就職し、故郷に残り続けた同級生たちの子どもが小学生になるくらいのことだ。狭い世間では地元に帰るたびに「あいつはまだ学生をやっている」という噂話がちょくちょく流れているのも知っていて、博士課程のときに一度だけ出た中学の同窓会では、

「お前はまだなにも世の中の役に立ったことがないからな」

とさえもいわれた。このときぼくは露骨に機嫌が悪くなり、その後ぽんぽんと酒を飲んで悪酔いし、後のことはよく憶えていない。同級生の指摘は図星でもあったし、いうまでもなく当時のぼくはひとのために働くなんて考えを持ち合わせてもなかったし、じぶんだけじゃない生活や家族みたいな守るべきものを持っていなかった。かれはきっと強かった。18歳で明石海峡を渡り対岸へやってきたけれど、それがぼくに強さを与えたわけじゃない。ひとの役に立てないじぶんを、ひとの役に立たない意志にすり替えることはできても、それは根本的になにかを変えてくれるわけじゃない。ただ、ぼくが飛び込もうとしていた世界はそうした程度の低い悩みを持っている時点で「勝てない」人間が数多くいた。

ものかきになって(特に文芸書評や小説など、ダイレクトにひとの生活んの「豊かさ」に関わらないタイプのものかき)おもうのは、こうした「役に立たなさ」とどう向き合ったかが、なんらかのかたちで現れるということだった。ほとんどすべての「ものかき」は、だれにも求められていない状態から「書く」という営みをはじめるのだけれど、「孤独」と呼ばれるものはそれぞれが大なり小なり抱きうるのだけれど、結果的に世にでるひとたちはその状況を悲観として語られる「孤独」のかたちではとらえていない。少なくとも、ぼくのまわりなんかを見ているとそうだ。みずからの文章や表現の正しさを向き合うべきものとし、確たる評価軸を自分自身で設定できる強さがある。そうしたひとがゴロゴロいる世界で、みずからの文章や表現──大きなことばを使えば「世界」と呼ばれるもの──が、外的な圧力で潰れてしまう程度じゃ、そもそも「勝負」にすらならない。社会への貢献に直結しなくとも「それでも求められるもの」をつくるには、前提としてそれが必要になってくる。

ものをつくるひとは、みんな強い。

故郷の対岸にはそういうひとがたくさんいたけれど、同時にそうじゃないひともたくさんいた。そしていま対岸となった故郷を見ても、島に帰ってきた同級生たちや、島に残り続けた同級生たちもまた、ものを考える軸を自分自身でつくっている。ぼくに「お前はまだなにも世の中の役に立ったことがない」といったかれにも、そこにはかれの人生に裏付けられた思想があり、結局のところ、すべての土地でみながそれぞれの対岸を目指しているにすぎないのだろう。かれのことはよく知らないのだけど。

*

淡路島の対岸に住むようになって、そこにあったのは淡路島とそんなに変わらない情景だったようにおもう。淡路島でも、京都でも、大阪でも、東京でも、アメリカでも、どこにいたってもうぼくが書くものはそんなに変わらない気がする。けれども、明石海峡大橋を見るとやっぱり10代の頃の対岸への憧れはいまでも依然として蘇る。きっとどこの都会にも「田舎」が存在しているんだとおもう。すこしずつぼくの「田舎」への憎悪が消える日が近づいて来ている気はしている。そうなるとよい。

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。