仮面の恋⑦

己の血肉になるのだから、口にする物には慎重になったほうがよい。ましてやこの世界には知能指数が平均100以上の生物が、大分類しても十種類以上は共存しているのだから、食体系は非常に複雑だ。自分の種族以外の食べ物を摂取するにはそれなりの知識が必要で、それを専門分野にしている学者や企業も多い。

ゴブリンと我々は比較的に近しい体系にあり、消化器官の構造に大差はない。ただ彼らは、海藻や毒魚など我々が消化酵素をもたない食材も調理するので気をつける必要がある。また幻覚作用が強い調味料も合法化されているので、原材料はよく調べてから食さないと後々面倒な事になる。更に厄介なのは油だ。怪獣など普段は食べ慣れない生き物の皮下脂肪から摂るので、胃腸が弱い者は胃痙攣を起こす可能性があ………………

能書きを延々と垂れ流すと、面倒な男だと嫌われるから、みなまでは口に出さぬが、まぁ要するに慣れているヤツと一緒に行かないと腹を壊すのがこのゴブリン闇市場だ。

独り言に近い解説に夢中で、我にかえって振り返ると👗は何かモシャモシャ食っていた。

⚗️「おいっ!何を食べてるんだ?」

👗「…?何かしら?頂いたの。スポンジみたいな…なかなか美味しいわよ。」

まるで躾がなっていない犬と散歩をしている気分だ…。そのボンネット効果も相まって君がマルチーズかビション・フリーゼに見えてきたよ。

⚗️「ちょっと失礼。」

店主を睨みながら今しがた彼女が口にした蒸し物を奪い、匂いを嗅ぐ。単なるキャロットケーキ、少々幻覚作用のある甘味料が使われているようだが、加熱されているしセーフだろう。店主に小銭を支払ったあと、しっかり彼女の手を引いて市場の奥へと進む。

⚗️「君は、アレだな、物怖じをしないんだな。」

…でなきゃ、こんなとこで俺とほっつき歩いてないか。

👗「あら、目で見て香りを嗅いで、美味しそうと思ったら食べなきゃ損じゃない?それに、何かあってもあなたが助けてくれるって信じてるわ!」

なるほど、白雪姫的な発想というわけか。まさにヒロインらしき言動だが、俺は白馬の王子にはなれないぞ。

⚗️「さぁ、どうだろう?毒をもって毒を制するぐらいしか僕にはできないけど。」

少々卑屈な返事になってしまったが、👗は気にしていないようで、クスクス笑っていた。何が面白いのか不明だが、よく笑う人だ。

ようやく見覚えのある看板が視界に入った。こじんまりとしたカウンターが配備された屋台で初老のゴブリンが捌いたばかりの竜の肉を客人に振る舞っている。

👹「よぉ、旦那。新鮮なデカブツが入ってるよ。そのまま食える。火を入れてもいいし、燻製もあるが、やっぱ生がオススメだネ。」

⚗️「肉食竜じゃないよな?」

肉食動物の肉は好みじゃない。

👹「ああ、草食だネ。花も食える珍しい種別。他には苔や木の実も食うネ。」

⚗️「では、刺身と燻製を一皿ずつ、あと地ウイスキーをトワイスアップで…」

👗に「いる?」と目くばせしたら、元気よく頷いた。

⚗️「二つ。」

いいね、わかってるね、お嬢様。

オーダー分のマドルをカウンターに置く。

並々と注がれた酒をぶっきらぼうに置かれてすぐに、スープとバゲット、オリーブオイルに塩、ヴィネガー、野菜の酢漬けもつく。最後にマグノリアの葉を皿代わりに盛られた半透明の刺身と燻製肉が出された。

⚗️「では、久々の再会に…」

と、言いかけたが早いか、彼女はためらいもなく、一気にグラスをあけた。いやはや、すごい飲みっぷりだな、こちらは唇を濡らす程度で、笑ってしまう。

👗「わっ!なにこれ、おかしな匂いがする!」

⚗️「あははは!蒸留時に使ってる海藻の匂いがつくんだよ。まぁまずくはないだろう?肉と一緒に飲むと臭みが消えて更に美味い。」

仔犬に炭酸を飲ませたような顔の彼女を尻目に、またマドルを置く。

⚗️「彼女に同じのをもう一杯。」

刺身は仄かに花の香りがして格別にうまかった。燻製肉はまた異なる深みがあり、大当たりだった。彼女も目を細めて喜んでいた。コロコロと変わる表情を見るのが面白い。しかし…ボンネットが邪魔だなぁ。

明日の朝食用にレバーパテを購入して、最終のフェリーで都心へ戻った。

その頃には彼女の方から手を繋いでくるようになっていた。

薄暗くて入り組んだ地下通路をしばらく歩けば、行きつけのミュージックパブにたどり着く。

流石はフライデーナイト、客席は魔女たちでごった返していた。もうすぐ、未亡人の大魔女によるステージがはじまる。急いで、席に着き、カルヴァドスを2つ、ボーイにオーダーした。

演奏者は、2メートルはゆうに超えた大女で、黒いベルベットのタイトなイブニングドレスに肉感のある白い肌が際立っている。口紅は禍々しい漆黒で、目の周りも黒く塗りつぶしており、表情は終始うすら嗤っている。彼女の傍らには黒曜石のような光を放つ男…ではなくコントラバスがひっそりと寄り添う。

⚗️「見ろ、あのコントラバス。ヘッドからエンドピンまで亡き夫である魔王の背骨でできているんだ、弦は、毛髪らしい。」

👗「え?そんなことできるの?」

⚗️「黒魔法で彼の遺体と魂を全て楽器に閉じ込めたんだ。だから魔王は、彼女が演奏する時だけ地獄から息を吹き返す。恐ろしい女だ。」

👗「でも、ある意味ロマンチックなのかしら?」

⚗️「一説には殺したのは彼女本人だと言われている。さぁ、静かに、はじまるぞ…」

ノクターン。

言語をもたない、呻き声のような、叫びのような、重たい音色。

弓を引けばうねるように、弦をつまびけば弾け飛ぶように会場中が魔王の影に染まっていく。

恐ろしくて身の毛がよだつ、ほどに、美しい。

音圧に耐えきれず、卒倒する魔女まで出てくる。

さて、また御宅を並べるが…魔女達は、たった一人の魔王を主とする習性がある。その代わりに貞淑さは一切求められない。大抵の魔女はこの関係性に満足し疑問を抱かないが、彼女は稀なケースで、ふと湧き出た独占欲から魔王を殺ったのだ…と俺は睨んでいる。事実は不明だが、いずれにせよこの演奏は狂気に満ちていて、アートを感じる。

👗の様子を伺えば、両手で口を覆いながら、目をキラキラさせて聴き入っていた。たいへんお気に召している様子で何より。君の審美力を信じてよかったよ。

カルヴァドスを空にした頃に終演し、店を出ると👗の足取りはかなりフラついていた。轟音に酔ったのか、もしくは飲みっぷりとは裏腹で酒に弱いのか…。

⚗️「少し待ってて!」

急いでパブの裏口にまわり、顔のきく従業員を探す。

⚗️「すまないんだが、箒を貸してくれないか?」

🦹♀️「やーだ、来てたの!?箒?今から乗って帰るのは大変じゃない?ウチ泊まってく?」

⚗️「いや遠慮する。事情があって今は箒がベストなんだ。」

🦹♀️「ふーん…ざんねーん。」

ぶっきらぼうに箒を投げ渡される。

💃「あーー!デイヴィスだー!」

聞き覚えのある声が客席後方から響く。まずい、先日、欲に負けて抱いた女だ、逃げろ!

振り向きもせず裏口を出た。

野暮ったい箒を持って彼女の元に戻れば、なんて事だ!

彼女は道にうずくまっているルンペンの老女に話しかけていた。

⚗️「シャロン!」

注意喚起する頃には、ボンネットを外して老女の頭にかぶせていた。老女は、甲高く笑いながら凄い速さでレンガの壁の闇の中に消えていった。

⚗️「クソッ!取り戻してくる!」

👗「いいのよ、寒そうだから私があげたの!」

⚗️「違う、アイツらは徒党を組んでいる盗人だ。寒くなんかない!」

👗「それでもいいの。おばあ様のお古だったし。」

⚗️「なおさらダメじゃないか!取り返しに行く!」

畜生、なんで1人にしたんだ、死んじまえ、最後の最後に最悪だ!

👗「本当にいいの。おばあ様がね、あげなさいって、言ってくれたから。」

⚗️「は?何を言ってるんだ、君の横には…」

婆さんのゴーストなんていない!!

…と言いかけて、口をつぐんだ。

ボンネットが外れた彼女は、真っ直ぐに俺を見て満足そうに微笑んでいた。

息を呑むほど美しい。

錦糸の髪に溢れ落ちそうな翠の瞳、マルチーズなんかじゃない、香り立つ満開の花、そのものだ。

数多のビッチが道中で騒ぎ狂う中、彼女だけが燦然と輝く女神のように見えた。どうして説教などできたものか、俺はやはり僕(しもべ)でしか無い。

自分のマフラーで彼女を髪の毛ごと包み、鼻から下を隠した。

⚗️「降参だ。もう帰ろう、シャロン。」

👗「そうね。仮面がなくちゃ踊れないわ。」

いや、踊るのはこれからだけどね、お姫様。

⚗️「魔法が見たいと言ってたよな?基礎中の基礎からお見せするよ!」

👗「箒で帰るの!?乗るの初めてよ、嬉しい!」

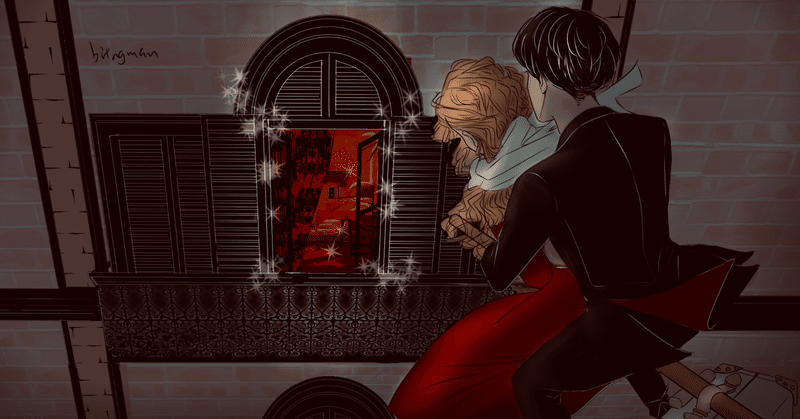

⚗️「寒くなるから申し訳ないんだけど。少し我慢してくれ。」

ラゲージの手持ち部分を箒に通した後、中央に跨り、彼女を自分の前に座らせた。少し浮かせてシーソーのように扱い真っ直ぐにバランスを取る。箒に対して多少重量オーバーだが、スキルでカバーできる範囲だ。安全飛行で帰ろう。

⚗️「では、しっかり捕まって。」

彼女の脇の下に両腕を通して、彼女の手の甲に両手を被せて、ガッチリと肢を握る。これでどう暴れても落ちないだろう。

上を見ればいつもの星空だ。街は煌々として眠る気なんかサラサラない。寒くないよう、なるべく低空で、法定速度で帰宅する。

👗は時々キャアキャア何かを叫んでいたが風に消されてよく聞こえなかった。楽しんでいるのだけはわかった。

さて我が家が見えてきた。

遠隔から鍵をあけてバルコニーの窓を全開する。

部屋の中央に足をつく。

我ながらナイスランディング。

ゆっくりと彼女とラゲージを下ろして、素早く窓に鍵をかけて、カーテンを閉めた。

物珍しそうに部屋を見渡す👗。

隅々まで見てくれたまえ!君がいつきても大丈夫なように掃除はぬかりなくしていた。

しかし、見慣れた自分の部屋に彼女がいる事が、なんだか不思議で違和感があって落ち着かない。暖炉に火を灯す。

⚗️「好きな所に座って休んでてくれ。何か飲み物でも?」

👗「そうね。もしハーブティーがあれば。」

ありますとも!

コーヒー、紅茶、ミルク、ブランデー、オトナの飲み物…なんでもご用意しております。

湯を沸かしている間に、バスルームやランドリーに女の形跡がないか念のためチェックし、クローゼットにスペースを無理矢理あけて、彼女の衣類が入るように整えた。

そうこうしてるうちに沸騰する。

火を止めて、ジンジャーとエルダーフラワー、あと酔い止めに効く薬草に湯を注ぎ、ポットの上からティーコゼーを被せた。

…と、不意に座っていたはずの彼女が後ろから抱きついてきた。

手が冷たくて、一瞬のけぞったが、しっかり受け止める。

⚗️「すまない、君を暖めるのが先だったな。」

体制を向き直して、冷えた髪ごと抱きしめた。

クールを装ってみたが、頭の中では歓喜の鐘がリンゴンと、鳴り響いている。

暖炉がもう少しワークしてくれるまで、ハーブティーが十分に蒸らされるまで、暫くこのままでいよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?