〈いのち〉のオアシスで起こる共創のドラマ―清水博「〈いのち〉のオアシスとしてのソーシャル・オアシス」

2019年9月7日、NPO法人場の研究所が主催する「場のシンポジウム2019」がエーザイ株式会社大ホール(東京・文京区)で開催された。今回のシンポジウムのテーマは、「『〈いのち〉のオアシス』~生きにくい社会の形を底辺から変えていく~」だ。

最初の登壇者は、東大名誉教授で場の研究所所長である清水博氏。「〈いのち〉のオアシスとしてのソーシャル・オアシス」の様子をお伝えする。(文:あおみゆうの/編集:小山龍介/写真:高橋昌也)

「生きている」と「生きていく」の違い

人間の細胞を身体から取り出して、培養液の中で人工的に生かしておこうとするとすぐ死んでしまう。とても弱い存在なのだ。ところが、その細胞が身体の中にあると元気に生きていくことができる。一体それは、どういうことなのか。

身体の中の細胞は、身体自体を生かしていこうという目的をもつが、取り出した細胞というのは、集まりとして共に生きていく目的を持たない。だから弱いのである。

それと同じようなことが人間にも起きている。日本では昔から、年間約3万人もの方が自殺で亡くなっている。自殺される方は、「生きていることができない」状態にあるのではない。ほとんどの方は「生きている」ことはできるけど、「生きていく」ことができないのだ。

「生きている」と「生きていく」。字面だけ見ると少しの違いしかない二語だが、内容は随分異なる。

私たちは「生きにくい社会」という言葉を使う。現代にはスーパーやコンビニがあり、「生きている」のは昔と比べて簡単になった。しかし、「生きていく」ということをサポートするメカニズムがとても足りない。11月には87歳になるが、子供の頃を思い出すと、「生きている」ということは今より難しかった。けれども「生きていく」のはとても簡単だったような気がする。

たとえば学校から帰って、鞄を放り出して友だちと一緒に遊びに行くところが自然のなかにたくさんあって、困らなかった。学校も行きたくないときには行かなかったし、親からも「そんなに慌てることなんて、ないんだからねえ」なんて言われた。つまり「生きていく」ということが簡単だった。しかし、今はそれが逆転してしまっている。

従来の科学の限界を超える「もうひとつの科学」

砂漠にある「オアシス」に目を向けると、砂漠には水がないため水を求めて道を作っていく。水がある場所がオアシスになり、そこにいろんな生物が集まってくる。水がないところでは「生きている」ことだけで大変であり、「生きていく」ことができない。けれども、オアシスでは「生きていく」ことができる。今の時代も、社会が一種の砂漠のような状態だというふうに考えてみると、いいのではないか。

そうしたなかで、私たちはどうやって「オアシス」を発見していくのか。そしてそこには何があるのか。私はそこに〈いのち〉があると考えている。私はそれを『〈いのち〉のオアシス』と呼んでいる。

今までの科学の進歩は目覚ましいが、限界がある。「生きている」ことは解明できても、「生きていく」ことは解明できない。今の科学では客観的に正しいことしか明らかにできないからだ。人によって生き方が違うので、「生きていく」ことには主観的な活(はたら)きが入る。主観によって違うということまでを、今の科学では明らかにすることできないのだ。

科学というエッセンスは捨てないようにして、「生きていく」ということを教えてくれる「もうひとつの科学」というものを考えていくことができないだろうか。

従来の科学で研究されていたのは「生命」であり、「〈いのち〉」ではない。

〈いのち〉とは、生きて存在していることを、継続的に維持していこうとする能動的な活きを指すものだ。自分が生命を持っているだけでは、「生きている」だけになってしまう。〈いのち〉のオアシスには、それとは違うものがなくてはならない。それはなんだろうか。

〈いのち〉の自己表現性

〈いのち〉には、存在しているということを居場所に表現しようとする、〈いのち〉の自己表現性という活きがある。〈いのち〉の自己表現性を止められると、生きものは「生きていく」ことができなくなってしまう。

人間には、個人を表現しようとする活きだけでなく、〈いのち〉を表現しようとする活きがある。人間が幸せに行きていくためにはその表現の自由が必要である。その自由も、「〈いのち〉の自由」と「個人の自由」のふたつがあることになる。個人の自由ということだけを考えていると、「生きている」ことはできても「生きていく」ということがむつかしい社会になってしまう。「個人の自由」だけを考えるのではなく、「〈いのち〉の自由」を認めることによって、生きやすい社会ができるのではないか。

居場所としての〈いのち〉に生かされる

「〈いのち〉のオアシス」には、二種類の〈いのち〉がある。そこに集まっている人びとの〈いのち〉と居場所の〈いのち〉だ。

私たちの身体は細胞からできているが、細胞にはそれぞれ命〈いのち〉があって、ほとんどの細胞は人間と比べて非常に短い時間の間に、生まれて、活動して、死んでいく。何週間というレベルとで変わっていくのだ。いちばん寿命が短い細胞は30分くらいしか生きていない。個人としての〈いのち〉は、細胞から見たときの「細胞の居場所の〈いのち〉」なのである。

個人という居場所があるから、細胞はその中で生きていくことができるのだ。身体から細胞を取り出すと居場所の〈いのち〉がなくなってしまう。

個人として考えると「生きている」だけでよいし、それはできやすい社会になった。しかし、それだけでは「生きていく」ことはできないので、結果として生きにくいということになる。どうすれば生きやすくなるか。社会の中に生きていくことができるオアシス(=ソーシャルオアシス)をつくればよい。そしてそのオアシスは、居場所の〈いのち〉を生む活きをもつ。

居場所への与贈が、居場所の〈いのち〉を生み出す

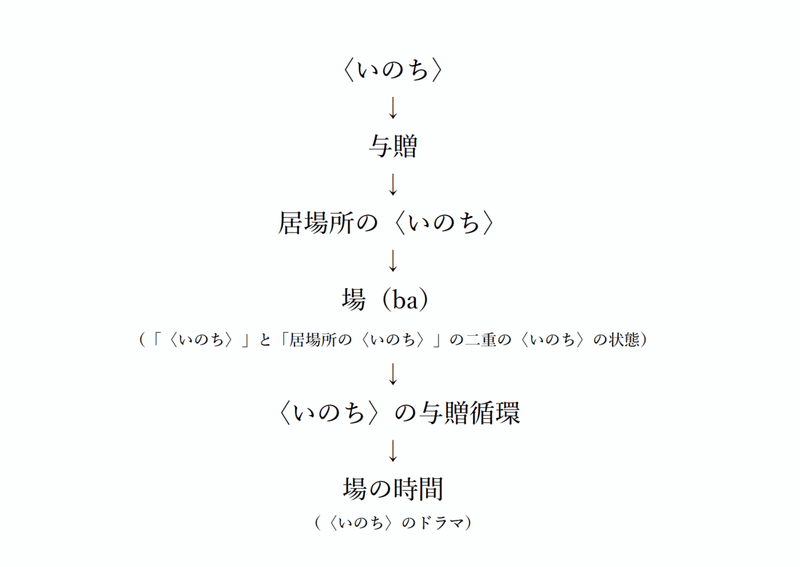

居場所の〈いのち〉はどのように生み出せるのか。そのために一番重要なことが、「与贈」だ。

「与贈」とは、居場所のために、そのなかにいる生きものが自分の〈いのち〉の活きを使うことだ。生命を与えると死んでしまうが、〈いのち〉は能動的な活きなので与えても死ぬことはないし、与えることが喜びにもなる。ボランティア活動は、居場所に自分の活きを「与贈」することにほかならない。そういう活きによって、居場所の〈いのち〉が生まれてくる。

さきほどの〈いのち〉の自己表現性でいえば、〈いのち〉をそのまま居場所に表現するということが与贈になる。たとえば、犬や猫そして子供は、見ているだけでかわいい。自分中心的にとらわれる考え方ではなく、〈いのち〉を計算がまったくないレベルで表現することが、無意識のうちに与贈になっている。損得勘定から離れて〈いのち〉を表現することが与贈なのだ。

「場」に生まれる〈いのち〉のドラマ

〈いのち〉というのは止まっているものではなく、持続的に動いていくものであり、端的に言えば「時間」である。昔から、人間の歴史は川の流れのようなイメージで捉えられてきた。多様な〈いのち〉が場に与贈されることで、それらがまとまって大きな流れになり、包みつつまれて自己組織化していく。そうした居場所に〈いのち〉が生まれて、「〈いのち〉のオアシス」ができる。そうした流れとしての〈いのち〉が居場所にいる人びとを包みながら流れる活きを「場」と呼ぶ。

「場」が生成して人びとを包むことで、人びとの〈いのち〉と「居場所の〈いのち〉」の二重の〈いのち〉が生まれるのだ。つまりオアシスには、場が既にできているのである。そこに足を運ぶことによって、自然に生きていくことができるのだ。さらに、損得勘定から解放されて生きていくことで、場は〈いのち〉の表現の「舞台」になる。

「生きている」だけでは時間は生まれない。人びとが〈いのち〉を居場所に与贈することで、人びとは居場所に生まれた〈いのち〉の流れに包まれて、居場所の〈いのち〉を与贈され、さらに〈いのち〉を与贈することで、人びとと居場所の間に「〈いのち〉の与贈循環」が生まれて、「場」の時間、すなわち即興的な〈いのち〉のドラマが⽣まれるのだ。

ドラマの舞台としての〈いのち〉のオアシス

〈いのち〉のドラマが生まれる劇場こそが、「〈いのち〉のオアシス」なのである。そこでドラマを演じているのは、計算をする個人ではなく、与贈している〈いのち〉だ。ドラマが進行することによって、互いの〈いのち〉が繋がり、「共存在の深化」が進んでいくのだ。

〈いのち〉のオアシスは、誰もが参加でき、そこで自分の〈いのち〉を表現できる。その表現は違っていてよい。昔は「こういうふうにしなきゃいけない」というルールはなかった。お金は自由にならなかったけど、生きていくことはできた。みんなが生きていくこと、表現することを大事にしたからだ。「自分の〈いのち〉が表現したいように表現する」のが大事なのである。

沈黙でさえも、その人の〈いのち〉から出てくる表現である。沈黙は〈いのち〉の表現であり、居場所を作る。しかし、機械から出る騒音というのは、〈いのち〉の表現ではないから、〈いのち〉不在の蜃気楼を作ってしまう。騒音を傾聴する人はいないだろう。〈いのち〉の表現としての「沈黙」があり、そういう〈いのち〉の居場所から傾聴を促す言葉が紡ぎだされるのだ。そして、〈いのち〉がつながるために、異なる人々がお互いの〈いのち〉に興味を持って即興的につながっていく。その〈いのち〉のオアシスの活きが社会的に広がっていくことによって、社会のあり方が底辺から変わっていくのである。

そして、このようにつながっていく世界では、多数から多様へという変化が起こっていく。

共存在社会に向かって

民主主義は多数決原理で動いていくが、その原理が限界にきている。多数というのは人の数だけを問題にするが、〈いのち〉を問題にした場合には、それらの違いが意味を持つ。ドラマは、それぞれが違うことを演じるからドラマになる。

しかし近代文明は、個人から出発する、「人間」を頂点とした社会である。そのため、計算をする個人を互いに信じることができないのだ。これは、「⼀重の〈いのち〉の状態」であり、ひいては地球の危機につながる。

破綻にぶつかり限界が来ている今こそ、一人ひとりの〈いのち〉の存在の多様性に気が付くべきではないか。そして違うからこそ〈いのち〉のドラマが生まれるのだ。そうした転機を作り出そうではないか。みなさんがそれぞれの場所で、できる範囲で、〈いのち〉のオアシスをつくっていくことが大事である。

そして、それぞれの〈いのち〉のオアシスが、互いに興味を持って関係を繋いでいくことで、〈いのち〉のオアシスが閉鎖的にならずに「共創」していくことができるか。これがその次の問題となるだろう。

『認識(存在者)の時代』から『表現(存在)の時代」』へ社会が変化している。そういう時代に、今日のシンポジウムが、みなさんが周囲でなにができるか考えるきっかけになればと思う。

清水博プロフィール

東京大学名誉教授。1932年愛知県瀬戸市生まれ。1956年東京大学医学部薬学科卒業。1961年同大学院博士課程修了。東京大学理学部助手、千葉大学文理学部助教授、ハーバード大学研究員、スタンフォード大学研究員を経て、九州大学薬学部助教授、1970年九州大学理学部教授。1977年より、東京大学薬学部教授、ミュンヘン大学客員教授を歴任。1993年金沢工業大学教授として「場の研究所」を設立。2004年より、NPO法人「場の研究所」所長を務める。

未来のイノベーションを生み出す人に向けて、世界をInspireする人やできごとを取り上げてお届けしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。