試し読み:『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』 [第一夜] 荘子と人工知能の解体

2018年4月に刊行した三宅陽一郎さん著『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』が、斎藤哲也さん、山本貴光さん、吉川浩満さんが選ぶ2018年「人文的大賞」を受賞しました!

これを記念し、本書第一章(第一夜)「荘子と人工知能の解体」の試し読みを公開いたします。東洋に生きる私たちですが、東洋の哲学を知る機会はあまりなかったかと思います。本書を入り口に、その奥深い世界に触れてみてください。

------------------------------------------------------------

[第一夜]

荘子と人工知能の解体

今夜、取り上げる哲学者は荘子です。西洋哲学篇では、フッサール、ユクスキュル、デカルト、デリダ、メルロ=ポンティの5人の哲学者を取り上げて、人工知能を構築するという面でそれぞれの理論を吸収しつつ全体の設計に落としていくということを行いました。ところが、東洋哲学篇は同じようにはいかなくて、第零夜でも述べましたが、西洋哲学篇で構築したモデルをむしろ解体していく作業になってきます。

ある意味、東洋哲学篇を西洋哲学篇の否定で構成することによって、より精緻な理論を作っていきたいという意図があります。東洋と西洋と、それほど見方が違います。足して引いてゼロになるかと言えば、それでも最後に残るものがあり、それは両者を経て、はじめて見えてくる人工知能のモデルです。西洋から東洋に旅をして、旅をしている間は新しいことはないように思えますが、一周して東洋から西洋に帰って来ると新しい知見が人工知能に加わっているのです。

荘子は「知」というものを否定します。少なくとも、小賢しい知識を振り回すということを強く否定します。そして、正しい考えが正しい行動に至るわけではない、とも言います。知能を中心に置いた立場に立脚して、世界全体の中の行動主体としての人間のあり方を問います。それでは、荘子と人工知能について見ていきましょう。

1 荘子の「道」

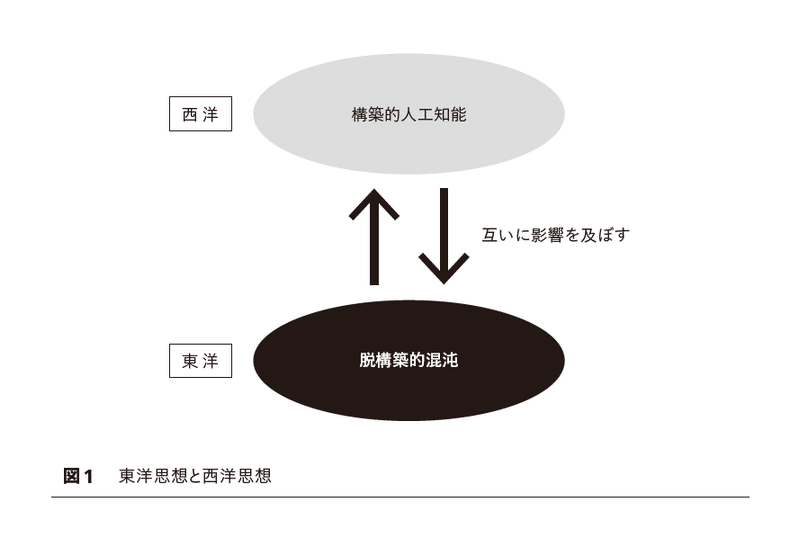

荘子は、老子と並んで、極めて東洋的な考え方全般に共通する根源的な思想を持っています。その思想は真っ向から西洋哲学と対立します。そこで、この荘子の思考によって、西洋的な考えのもとで構築された人工知能の構造を壊したいというのが、章のタイトルで「解体」と言っている所以です(図1)。

第一夜の結論を先に言うと、環境から独立した知能として構築されてきた人工知能を、世界と溶け合うような存在としての人工知能へ解体するということになります。ゲームのAIにとってそれは、ゲームの環境から独立した、自律した人工知能として構築してきたキャラクターAIを、ゲームの流れを見つけ出すメタAI(ゲーム全体を支配するAI)との連携によって個々のキャラクターの知能以上の行動を実現するということです。

道教の祖・荘子

荘子(荘周)は時に道教の祖と言われることもあり、紀元前四世紀程の人です。時代背景としては、戦国時代がまだ完全に収まっていない頃です。荘子の思想を大きく言うと、人間の知識は狭いものだという立場を取ります。というのは、この時代、知識人は、いろいろな国に自分は賢いのだとアピールして、王や権力者に雇ってもらうという時代でした。荘子は最後まで誰にも仕えず、独立した知識人として、何らかに属する知識人を否定しました(図2)。

荘子以前は戦乱の時代で、さまざまな思想家たちが国を救おうと奔走しました。しかし、結果的には何も変わらなかったのです。

「保障を受けたのは新しい支配階級だけであった。…(中略)…そして下層の人民といえば、新しい幾重もの束縛の中で依然として奴隷であり、おまけに奴隷の奴隷であった。」(郭沫若『十批判書』)

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、13ページ〉

そういうところから、人々が、知識人とか聖人、君子をあまり信用しなくなった時代の雰囲気の中で荘子の思想が発展したということになります。

この荘子の思想を著したものが『荘子』(そうじ)です。『荘子』は内篇七篇(逍遙遊、齊物論、養生主、人間世、徳充符、大宗師、應帝王)・外篇十五篇(駢拇、馬蹄、胠篋、在宥、天地、天道、天運、刻意、繕性、秋水、至楽、達生、山木、田子方、知北遊)・雑篇十一篇(庚桑楚、徐无鬼、則陽、外物、寓言、譲王、盗跖、説剣、漁父、列禦寇、天下)の三十三篇で構成される文献で、内篇のみ荘子が著し、それ以外が後世の人が体系化したものとされています。

荘子の時代は、もちろん自然科学はほぼ形を成していませんし、どちらかというと自然科学のようなミクロの視点というより、実際の一人の個人を取り巻く世界の現象の中で、人間という存在がどう生きるべきかということが問われました。

西洋のとらえ方はどちらかというと、人間がいて世界がある、個としての人間に対して世界があるというものです。ところが、東洋ではそういうとらえ方はしません。独立した人間がいるとする近代の自我というものではなく、自然の中の一部として人間がいるととらえます。むしろ荘子の場合、もっと自然の中に溶け込む、世界と一体となってこそ良く生きることができると説かれます。

ただ、それは原始時代に戻れと言っているわけではなく、自然そのものの中に「道」があり、その道と一体化することで人間は賢くなるのだと言います。それが荘子の大きな思想です。自然といっても森の中という意味ではなくて、普遍的に世界に流れている流れを「道」と言い表しました。

現象=混沌

道というのが何かというと、現象の中に流れている一つの流れです。世界の中に、混沌とした流れがある、とするのが荘子の立場です(これは老子も同じですが、それぞれの独立した思想家です)。賢い考えさえすれば賢い行動ができる、とつい人間はそう思いがちだがそうではない、小賢しい思考から解き放たれて、世界の流れに沿って自然に振る舞えば、自然に良い行動ができると説くのです。

荘子らしい一節はこちらです。

「知的認識は対象を得てはじめて確定するものだが、対象となる事物自体は、絶えざる変化の中にある。」(大宗師)

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、19ページ〉

事物は生々流転していくにもかかわらず、人間はものごとを静的な対象として眺めるくせがある、それが間違いのもとであり、むしろ事物の流れの根底には道があるのだということです。それは自然科学や科学法則などではありません。自然科学の法則というのは、分解していった後に見える法則です。ここでいう道は現象のレベル、もっといろいろなものを総合して、たくさんのファクターが寄り集まった後に見えてくる世界全体の流れのことです(図3)。

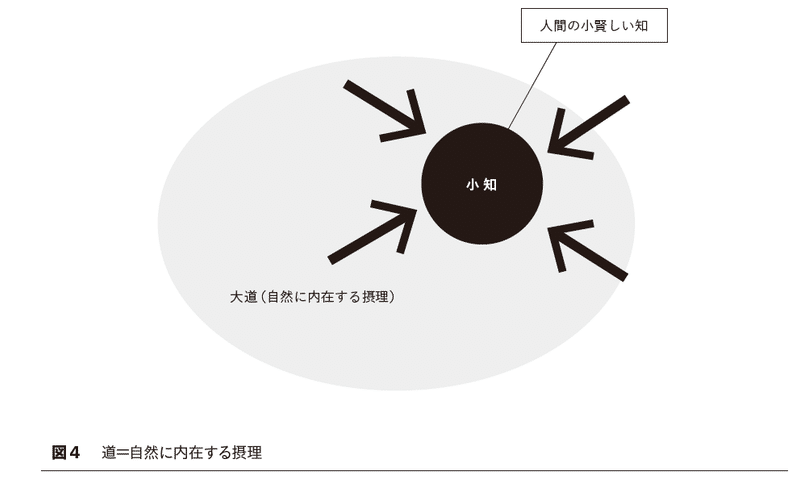

ところが生々流転する世界の中で、人間は常にものごとを限定的にとらえようとするので、そこで流れていく現象に対し、どんどん差異ができてしまいます。人間は自分が作った認識を絶対的だと思ってしまい、それにとらわれて行動するので、いろいろな悲劇が起こるのだと荘子は説きます。春秋の最後の時代もいろいろな思想家が出てきましたが、みな自分の考えにとらわれて結局国を滅ぼしてしまったのだ、という反省があるのです(図4)。

そうならないためには、知を超えることが必要だとします。これを「不知の知」と言い、知を超えた、もう一つ上の段階にいくことで知能は賢くなるというのが、荘子が到達した知、もう一つ上のレベルの知です。

まとめると、人間のこざかしい知(小知)ではなくて、自然に内在する摂理を吸収して賢い行動を取りましょうということです。では、知性はどこで自然と一体となり得るのでしょうか? 人間の精神というのは、無意識的実在と意識的実在があります。機械(マシン)も、無意識的な実在(実体)と意識的実在というように、同じように作ります。

東洋が西洋と一番違うのは、最初から知の実体がある、「志向」とか「我思う故に我あり」ではなく、混沌とした実体が最初からある、とするところです。その一つの現れとして、知(識)が現れてくるということです。

つまり、単に知というのは薄い層のことで、それよりも根源的な存在として実体があるというのが東洋的な見方です。西洋は、知能のほうの性質を調べて人工知能にしようとしていますが、東洋では実体をつかんで、存在自体があって、それから知能を生成しようという形になるわけです。知性は最初から世界とともにあるわけですから、世界の流れと一体となるためには、世界の流れとつながっている自分の奥底の流れに目覚めるだけでよい、ということになります。

道に適う(老子)

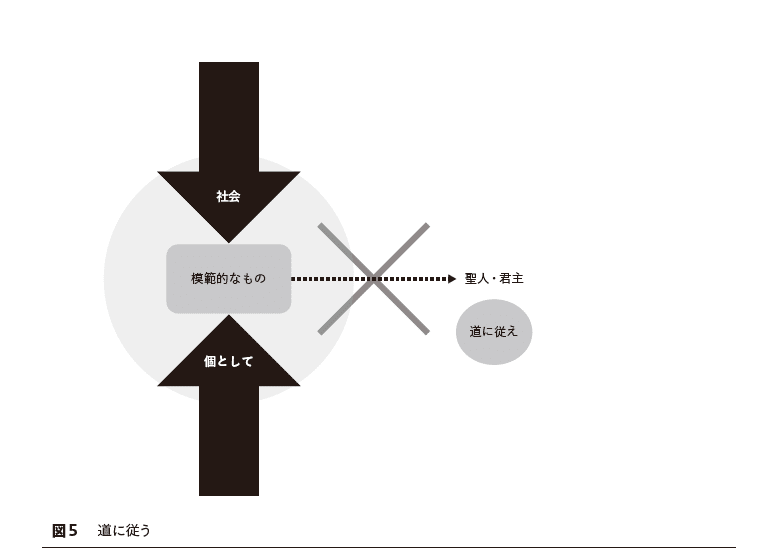

老子もまた、道教と呼ばれますが、同じような考えを持ちます。「道に適う」と言いますが、道に沿うことで人間というのは賢い行動をすると説きます。荘子、老子の思想は、賢い知能を持ちながらバカなことをしているのが人間なのであって、そうではなく、世界の流れを読んで流れとともにあることで、そんなに賢い知能がなくともこの世界に適った行動ができるのだとします(図5)。

知能を世界に対して相対的にとらえるもので、人間が中心の世界観ではありません。人間の知には限界があり、その中ですべてが解決できるわけではなく、世界に流れる「道」こそが、すべてを知っているのだという考えです。規範を作って聖人君子みたいになれるかというとそうではない。そのような規範こそ小知に人を閉じ込める危険がある。道に従うことで良い行動ができるというのが荘子、老子の大きなビジョンです。

2 荘子と知の解体

西洋哲学とエージェントアーキテクチャ

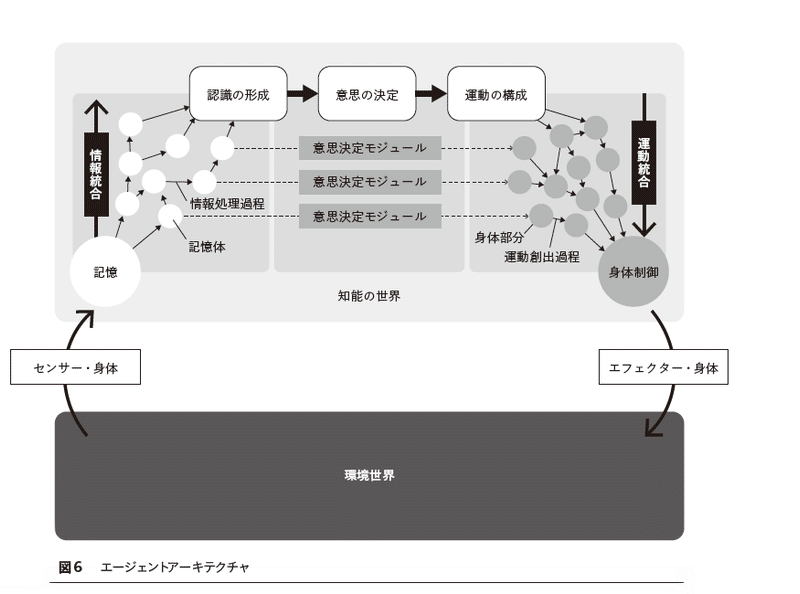

今の人工知能のモデルにどういうものがあるかというと、まずエージェントアーキテクチャ(図6)があげられます(参照◎西洋哲学篇 第一夜)。これは、一番基本となるものです。

デジタルゲームのAIもロボットのAIもこのようなモデルで、認識があって、意思決定があって、運動があるというように部品(モジュール)を組み上げて作っていきます。このモジュール間を情報が流れることで、人工知能は駆動します。ゲームのキャラクターAIもこうして作ります。

もう少し詳しく書くと、知能の内部は多層構造になっています。一番下の層(レイヤー)は原初的な知能、上にいくともう少し抽象的なものになります。こうして、少しずつ具象から抽象を扱う層を積み重ねることで、抽象的な考えができるようになるというのが、今の人工知能の大きな枠組みです。

西洋の考えとして、人工知能を人間に近づけていったときに、人間に近い知能としての資格があるかどうか試され承認されなければならない、という思想があります。西洋では神の似姿として人間が作られた、神に許されて人間があるという思想があることから、人工知能が人間に近くなればなるほど同じような審判が行われなければならない、と考えるのは自然なことです。チューリングテストもその一つです。

ところが東洋哲学では、最初から存在はあるものだとして、その起源を問いません。起源を問うという こと自体、因果律的な考えです。「原因があって結果がある」という思考は、西洋ではアリストテレス以来、基本的な考え方ですが、東洋では最初から「あるものがある」でしかないのです。では、何があるのかというのが、それぞれの東洋の思想家の問題となります。荘子の場合、それが「道」だと言っているわけです。

前述のエージェントアーキテクチャは極めて西洋的なアーキテクチャで、世界と知能を分けてからその関係性を構築します。そうではなくて、東洋の「道に従う」とはどういうことか、という話を人工知能の作り方とともに考えたいわけです。単なる人生訓のようなものだとしたらここで扱う意味はないのですが、「人工知能としてどうとらえればいいか」、これが今夜のテーマになります。

荘子の「道」から見出せる人工知能

荘子は知識的なもの、賢い、インテリジェンスを持つものをひどく批判します。何を言ってもそれはうまい比喩で、「お前のやっていることは特に意味がないのだ」という説話を作ります。荘子の本はほとんどそういうエピソードからなっています。デリダとよく似ているのですが、議論の隙を見つけてそこから議論を解体していくようなところがあります。知というのは、簡単に言うと全部偏見だという立場にあります。

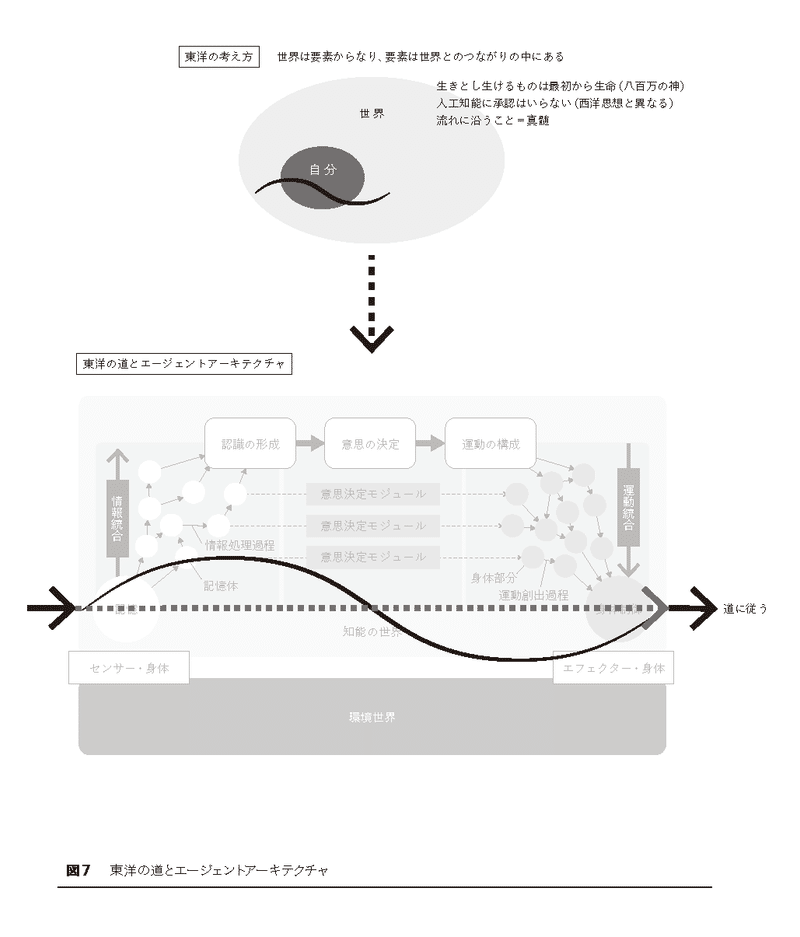

万物は流転して、いろいろな混沌とか無というものから、さまざまなものが生成するとします。このような「最初から全体があって、それが道だ」という立場に立てば、どういう人工知能が見出せるでしょうか?(図7)

これは、荘子の思想を象徴する言葉です。

斉人之井飲者相守也。(列御冠篇 二)

(斉人の井に飲む者の相いまもるがごときなり。)

ちょうど凡人が井戸の水を飲むのに、自分の水だからお互い飲ませないと言って、お互い守りあっているようなものだ。

〈『荘子 第4冊雑篇』(金谷治訳)、岩波文庫、173ページ〉

「井戸の水=知」という比喩ですが、自分が知っていることは自分が発見したと思っているかもしれないけれど、最初からあったのだ、お前だけが知っているわけではないのだということです。

こういうことが荘子の本を読むと形を変えてさまざまに書かれています。すると、人工知能も同じです。人工知能は人間が構築したように思えますが、それは最初からあったものだ、それはデジタルの海の中から掘り出されたものだ、と考えることができます。

3 知能と身体とイマージュ

西洋哲学とエージェントアーキテクチャ

齊物論篇(万物斉同)は、認識論的、哲学的な議論が集中しているところです。有名な話は「胡蝶の夢」(参考◎解説)といって、自分が夢で胡蝶となったのか、胡蝶が夢で自分になったのかという、存在論的な問いをします。知から外れた、夢心地で得たビジョンというようなものも語っています。

身体のイメージと認識

人工知能の中で、胡蝶の夢のような自己の認識がどこにあるかというと、今のエージェントアーキテクチャ自体にはありません。なぜかというと、入ってきた情報を解釈して、認識し、運動にするというのが現在の情報処理体としての人工知能だからです。

知能の一方で、身体があります。身体というのは自己のイメージを持ち、同時に自分自身に自己のイメージを押し付ける役割を持っています。つまり、人間の身体というのは二重性を持っていて、自分自身が内側から生きるものであると同時に、もう一度、世界から受けた感覚から自分自身を認識するのです。

主体として使用される自己イメージと、世界から受けた感覚から構築された自己イメージと、二重に自己イメージを持ち続けるのです。もし、純思考だけの身体を持たない存在がいるとすれば、自分のイメージを極めて持ちにくいはずです(参照◎西洋哲学篇 第五夜)。

身体は自分自身のイマージュであり、極めて抽象的な思考をしているときでさえ、身体を抽象化したコアが主体とされています。どの思考のレベルにおいても、身体は自己イメージの起源として機能し続けます。そして、身体に対する作用が世界を通して、もう一度自分に返ってきます。それによって自己イメージが得られるわけです。身体を起源として何層にも構築されていく自分に、再び起源である身体そのもののイメージが返って来ることで、くり返し抽象化が重ねられていく。つまり、自分を現実に引き戻すことができるのです。

内面を動かすもの

我々の心理は移り変わり続けるものですが、その究極の原因がどこにあるのかはわからないと荘子も言います。外側にものが存在しない限り、自分の意識も存在しない。では、人間の内面のこういった運動を突き動かしているものは何なのか、ということを荘子は問うわけです。こういう問いが紀元前にあったということが、なかなかおもしろいことだと思います。

身体に対しても同じことが言え、(これは医学が発展する前の話ですが)何が身体や心を動かしているのか、人間は残念ながらそれを知り得ないのだと言います。しかし、これも道の一つですが、それを知らなくても実はそんなに影響はないとします。つまり、何かを人間が知っているからといって運動が起こるわけではない、世界の流れの中の一部として人間はあるのであって、こうした原理を問うということ自体に、それほど意味があるわけではないのだということです。

これは人工知能を作る側からすると、少し困ってしまいます。我々は、知能を動かす原理を知って人工知能を構築しようとしますが、荘子の思想で言えば、むしろ世界の流れを受けることができる知能を作るべきだということです。ちょうど、それは風の流れに対して帆船、水の流れに対して笹船を作るように、世界の流れとともに運動できるものを作れ、ということです。

精神と身体

荘子の立場は、もちろん荘子の時代には人工知能はありませんが、常にラディカルに人工知能を解体していくような立場です。今からずっと昔の人というとらえ方もできますが、汎用化を目指しつつ限定的な問題の上に硬直化している人工知能の現状に対して鋭い批判を発しているととらえることができます。荘子の言葉に正面から立ち向かうことで解決を探ることができるのではないかと考えられます。

齊物論篇「成形と成心」という章では、生まれながら身体を得る、そして外部との葛藤を反復しながらひたむきに死に向かって邁進するのが人間の生きる過程なのだ、と言っています。

三.成形と成心

ひとたび人間として「成形(生まれながらの体)」を得るや、その諸器官は、死に至るまで、外物を斥けたり受け入れたりするはたらきをやめない。つまり、外物との葛藤を反復しながらひたむきに死に向かって驀進するのが、人間の生きる過程なのである。

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、54ページ〉

これは、私がよく用いる知能の起源のモデルと同じです(参照◎第零章「概観」)。知能は常に外界に対して自分を守るために運動するという立場です。深い道に通じていた荘子は、現代科学がとらえるフレームを実に深くとらえていたわけです。

一方、心ということに関しても、荘子は、人間は生まれながらの心(成心)が備わっていて知愚の別はないのだと言います。つまり、万人が同じ心というものを持っているものなのだとします。鋭い人はここで、デカルトの言葉を思い出すでしょう。デカルトの『方法序説』の冒頭に、「良識(理性)は、この世で最も公平に配分されている」とあります。つまり、『方法序説』でデカルトが語った最初の部分は、荘子が随分前に言っていることと強く重なるのです。

三.成形と成心

人間はまた「成心(生まれながらの心)」が備わっている。「成心」については、知愚の別はないのである。

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、54ページ〉

良識はこの世で最も公平に配分されているものである。…(中略)…すなわち、よく判断し、真なるものを偽なるものから分かつところの能力、これが本来良識または理性と名づけられるものだが、これはすべての人において生まれつき相等しいこと。

〈デカルト、『方法序説』中公クラシックス、3ページ〉

ところが、デカルトはここから近代哲学を打ち立てることになります。「我思う故に我あり」から、最も確実な推論に従って学問を仕立て、西洋の近代哲学がここから始まります。荘子が大嫌いな方向に発展します。しかし、出発点はとてもよく似ているわけです。

荘子は、人間は生まれつき良いものが備わっているけれど、生活の中で歪んでいって、偏見に陥ってしまって、ありもしない概念を生み出して命題を増やすのだと考えます。これは、デカルトが批判した西洋の形而上学が辿った道とよく似ています。つまり人間は本来はとても賢いのに、架空の概念をたくさん作り出して、その中に自らを閉じこめて苦しむ、人間は理性によって自らをむしろ愚かにしてしまうのだということを言います。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(一八八九〜一九五一)も同じような批判をしています。「あり得ない命題」とは、まさにウィトゲンシュタインがよく用いた表現です。「語り得ぬものについては沈黙せねばならない」(『論理哲学論考』)というのはウィトゲンシュタインのあまりに有名な言説ですが、荘子はそういう意味では、寓話を通して、語り得ぬことを語る者に対する容赦のない批判をしていたのです。

では、無知や偏見から抜け出すにはどうすればいいかというと、それが先ほどの「不知の知」です。道は万物に遍在するもの、無限に変化するものの根源であり、そういうものに対して自分を調和させます。つまり、知識というものはあるのだけれど、知識を相対化しつつ、世界の本質的な流れに対して自分を調和させるということです。それが人間の知能、知性の本来の進むべき道なのだと言います。

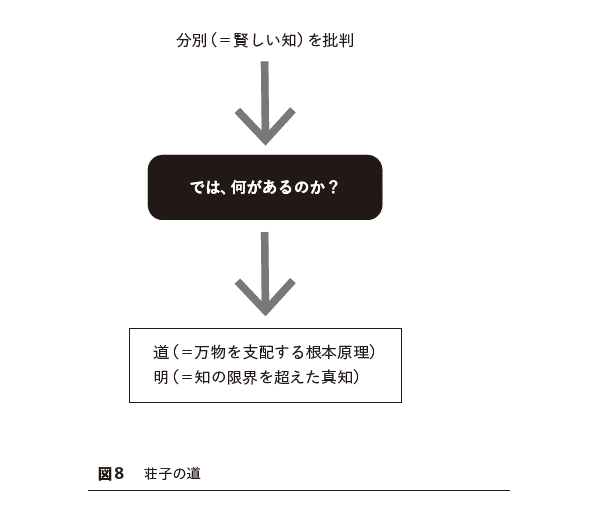

つまり、人間が持つのは小賢しい知に過ぎない。すごい聖人であっても、所詮は小賢しい知に過ぎない(荘子は孔子さえも批判しています)。そうではなくて、万物を支配する根源原理に対し自分を開く、門を開くことで、知能の限界を超えた本当の知にたどり着くことができるということです(図8)。

これをよく言い表しているのが、荘子の一番有名な、混沌のエピソードです。應帝王篇の中で混沌(カオス)についてこう語ります。

「どうだろう、人間にはみな目耳口鼻など合わせて七つの穴があり、それで見たり、聞いたり、食ったり、息をしたりするのだが、渾沌にはそれがない。ひとつ、顔に穴をあけてさしあげては」

話がきまると、二人は一日にひとつずつ穴をあけていった。そして七日目、渾沌は死んだ。

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、190ページ〉

混沌はいろいろな良いことをしてくれる存在です。混沌というのは荘子の中でいろいろなパワーを持っている、道を具現化したものです。それに対して、人間は何かお礼をしたいと思って、混沌には顔がないので目と耳と口をつけてあげるのですが、その結果、混沌は死んでしまいます。これは寓話ですが、世界の大きな流れに対し、人間が自分の狭い知(人間の顔)を押し付けると、混沌は死んでしまうわけです。人間というのは、小賢しい知によって本来の自然の流れからどんどん遠ざかっていくのだということをこのエピソードは語っています。

「本来、人間は世界と一体となることでより良く生きることができる」とする。ただ、このあたりが荘子の難しいところで、どう調和させるかはどこを読んでも書いてありません。具体的に何をどうすればいいのか、環境の中でそういうふうに人工知能を活かすことが本当にできるのか、それを探求していきたいと思います。

「道枢」の境地

これも有名な「道枢」(どうすう)、ここには概念というのは対立からなる、あれとこれを対比して概念というのは生まれるのだと書かれています。これだけ読むと、本当に荘子は(紀元前の人ですが)近代においても強い存在感を持っています。

五.「道枢」の境地

だからこそ聖人は、あれかこれかと選択する立場をとらず、生成変化する自然をそのまま受容しようとする…(中略)…このように、自他の区別を失うことにより個別存在でなくなること、それが「道枢」である。「道」を体得した者は、扉が枢を中心として無限に延転するように、無窮に変化しつつ無窮の変化に対応してゆくことができるのだ。この「道枢」の境地においてこそ、是と非の対立は超克される。「明」によるとは、このことである。

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、57〜58ページ〉

つまり、人間は自分を個別の存在だと思っている限りはものごとを相対化して見ることはできないのです。そうではなくて、大きな道と自分を同一化すること、いろいろなものを対立するものではなくて、すべては一つの原理によって結ばれた総体(無形に変化しつつある)の一つとしてある、というのが荘子のビジョンです。それによって、是と非の対立が超克するのだということです。

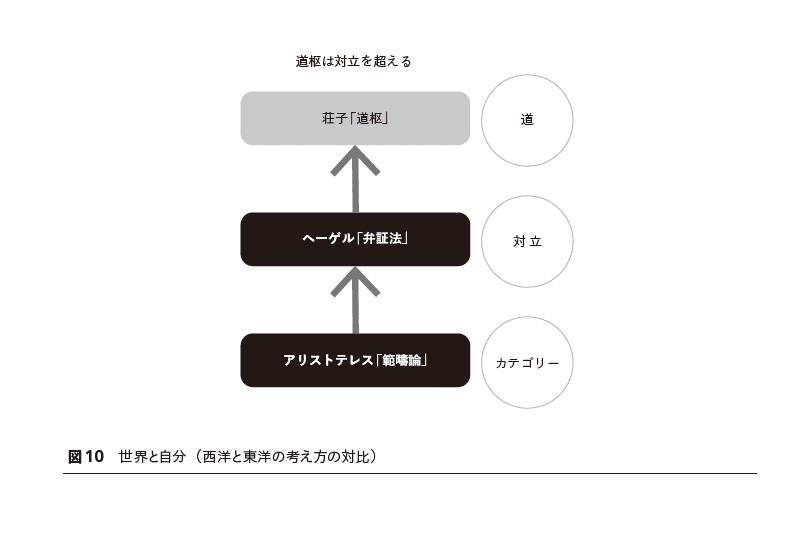

ここで、概観でも述べたアリストテレスの「範疇論(カテゴリー論)」をもう一度取り上げます。西洋哲学の出発点としてのアリストテレスの哲学の柱は三つあって、まずものごとを分類するカテゴリー論、もう一つは論理、そして因果律です。西洋の学問はこの三つを軸として展開していて、世界を分けることで理解するということの延長線上に、今の人工知能もあるわけです。

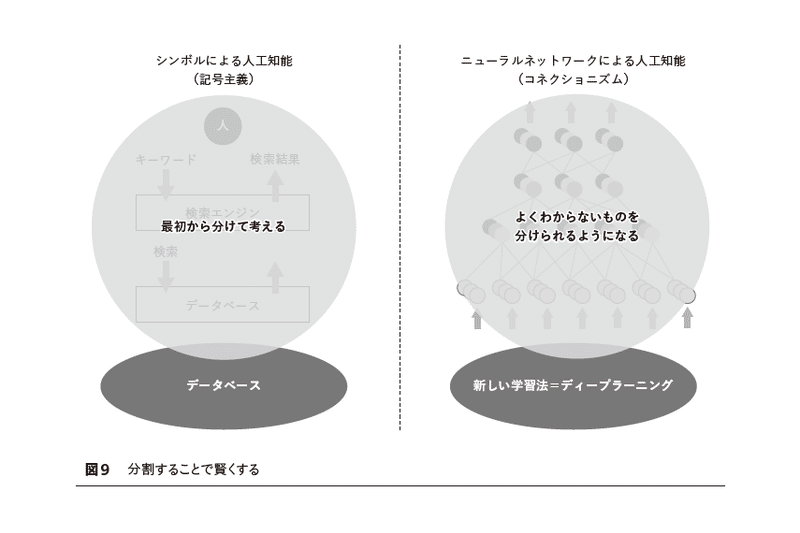

西洋哲学篇の第三夜でデカルトの機械論でも説明しましたが、分類し推論できるものが知能の特性だという一つの見方の中で西洋の人工知能は進んできました。西洋流の「分ける=賢い」という発想があります。まさに脳の学習がそうであるように、人間というのはどんどんものごとを分割することで賢くなります。

ニューラルネットによる人工知能(コネクショニズム)も、シンボルによる人工知能(記号主義)も、いずれもそうです。ニューラルネットはよくわからないものを受け取ってそれを分けるようにするわけです。つまり、分別器として世界を分節化する精神の作用を模しています。学習データとして、人間が持っている区別をニューラルネットに押し付ける、人間が持っている偏見をディープラーニングに押し付けていると言ってもいいでしょう(図9)。

一方、記号主義自体はすでに記号を発明した時点でものごとを分割しています。しかし、実はその分割を人工知能に押し付けようとすると、うまくいきません。これを「シンボルグラウンディング問題」(記号接地問題)と言います(参照◎西洋哲学篇 第三夜 コラム「シンボルクラウディング問題(記号接地問題)」)。人工知能は人間が用いるシンボルのように世界を見ることが、完全にはできません。たとえば「机」という概念について、具体的な環境の中で何が机か(ミカン箱や岩が「机」になることさえあります)は行為によって変化するので、これを明確に定義できず、記号と環境をうまく対応できないのです。

ところが、荘子はむしろ、ものごとを分けるということが人間を愚かにしているのだという立場を取るわけです。つまり、自分というものを超えて世界と一体になってしまえば、そこにもう対立はないのです。アリストテレスでもなく、ヘーゲルでもなく、荘子の道枢という概念が、西洋哲学では乗り越えられない弁証法的対立を乗り越える方法を一つ示しているわけです。むしろ、躍動する「道」とともにあることで、正しい行いを「道」に則って行うことができるというのが荘子のビジョンです(図10)。

五.「道枢」の境地

すべての存在は、「あれ」と「これ」に区分される。しかしながら、あれの側からいえば、これは「あれ」であり、あれは「これ」である。つまり「あれ」なる概念は「これ」なる概念との対比においてはじめて成立し、「これ」なる概念は「あれ」なる概念との対比においてはじめて成立するというのが、彼我相対の説である。…(中略)…たとえば生と死、可と不可、是と非との関係もまた然り、すべて事物は相互に依存しあうと同時に、相互に排斥しあう関係にある。

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、57ページ〉

では、分けない方法があるかというと、リカレント型ニューラルネットです。西洋哲学篇の第五夜で取り上げましたし、概観でも説明しましたが、主体と客体、見る人と見られる人に分けてしまうのではなく、主体と客体が混合して意識を作るというものです。これが谷淳のモデルです。

ロボットの出力をもう一度入力に戻す、これをリカレントと言います。つまり自分の判断をもう一度入力に混ぜる、自分自身を自分の認識に戻すということをします。これによってニューラルネットの中に一つの自立した力学系が生まれます。それが人間の意識の根源ではないか、つまり意識とは、世界と自分を溶け合わせたダイナミクスということになります。

インプットがあってそのままリニアにアウトプットまでいけるというモデルは、そこまで強い意識は生みませんが、もう一度戻して、混合すればするほど強化され、安定した力学系を形成し、強い意識を生み出します。世界全体を一つの全体として受け取る人工知能とは、そもそも世界全体を巻き込む渦のような役割を、主体と客体の間で果たしているのです。

4 荘子の知に対する批判の根底

西洋哲学とエージェントアーキテクチャ

一番クリティカルな荘子の批判というのは、人間の知という、ありもしない概念を生み出し、それを実在と思うようになるところにあります。実際、混乱よりも思想のせいで、国が乱れて紛争が起きたという荘子の批判もあります。これは二〇世紀や現代でも同じことが起きています。賢くなればなるほど、紛争の規模も大きくなっています。荘子はイデオロギーや主義によって紛争が起きている状況をずっと前から批判していたのです。

では、そのありもしない知識から逃れるためにはどうすればいいかとなると、同じようなことに戻っていくのですが、道に準じなさいということを繰り返し言います。では、「道に準じる」とはどういうことかということで、もう一度、エージェントアーキテクチャに戻ってみましょう。

荘子の「知の批判」とサブサンプションモデル

エージェントアーキテクチャは階層化されており、下の層は反射の層、たとえばボールが来たら瞬時に避けるというような思考(そして行動)をします。上にいくと、それよりちょっと抽象化した情報を扱う層になります。こういうモデルをサブサンプション構造、あるいはマルチレイヤー構造と言います。

こういうふうに、上にいくに従って情報を抽象化して、より抽象的なレベルの思考を扱うというように自律的な人工知能は作ります。上のほうが概念的な思考であって、そういった概念的な思考を作ることが人工知能を作っている人間にとって目標でもあるのです。人工知能が概念を扱うことができるようになればきっと賢くなるのだというのが、今の人工知能の開発の方向でもあります(図11)。

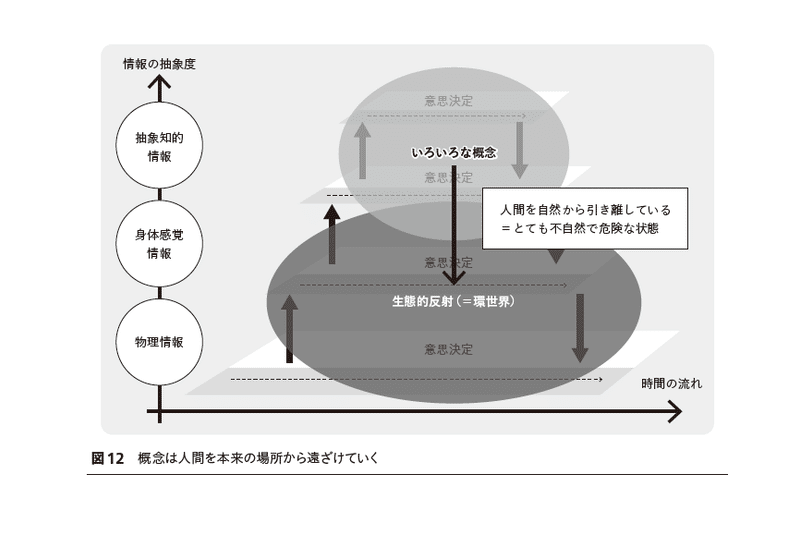

ところが、荘子は、一度獲得した概念が逆に人間を支配するようになる、いろいろなイデオロギーとか概念に縛られてしまうのだということをクリティカルな問題としてあげています。それはとても不自然で、危険な状態だと荘子は言います。人間の自然な状態に対して、概念は人間を本来の場所から遠ざけていく、このことがいろいろなわざわいの元なのだ、とします(図12)。人工知能開発者にとってみれば、逆にそこが目指しているところなのですが。

たとえば、『荘子』の達生篇にこういう記述があります。

「水中を泳ぐ特別な方法があるのですか。」

「ありません。わたしには特別な方法などない。わたしには慣れたところから始まって、本性のままに生長し、運命のままにできあがっているのです。水の中では渦巻きに身をまかせていっしょに深く入り、湧き水にまかせていっしょに出てくる、水のあり方についていくだけで、自分のかってな心を加えないのです。」

〈『荘子 第3冊外篇・雑篇』(金谷治訳)、岩波文庫、57ページ〉

この話は「知識を持っているように見えるかもしれませんが、知識なんてなくても、自然に準じた状態にしているといろいろなことができるのですよ」というメタファーです。

人工知能は、いろいろな概念を意思決定の中に詰め込もうとしています。それによって賢くできるのだろうとみんなが考えているからです。しかし、荘子の思想はそれを批判するでしょう。春秋の思想家を批判したように、人工知能も知識を詰め込んで賢くしたところで、賢い行動をするとは限らないわけです。

煩悩が与えるもの

いろいろな偏見を重ねて見ることで人間の煩悩が生まれてくるというのは、前夜説明した唯識論です。

たとえば、「施す」という行為に「自分として良い行為をしている」という偏見があれば、それはあまり意味がないのです。「自分がいくらここに施してやったのだ」と、どんどん自分が濁ってしまいます。作為的なものを除いたほうが良い行いになっているというのが、仏教の教えるところです。つまり、「私が」「〜に」「〜をした」と分割せずに、「施し」という行為を無縫のものにしていくことを教えます。これを「無分別智」と言います。

繰り返し述べることですが、西洋はどちらかというとものごとを分解して組み上げることで知を形成しようとしています。東洋的な知はそれとはちょっと違っていて、ものごとを区別しないことで本当の知が生まれるのだという立場です。人工知能にとっては、どちらが先かというと、おそらく西洋のいろいろな知が充満したあとに東洋の知が効いてくるのだと思います。

人間は煩悩を解脱しようとしますが、むしろ人工知能は煩悩がないため「人間らしくない」のです。同じように、荘子は人間が概念にとらわれていると言います。逆に、人工知能は概念にとらわれることはありません。概念を深く理解するほど賢くないからです。つまり、人工知能が概念的な思考をできるようにすれば、人工知能は煩悩に近づくということでしょうか?

たとえば、人工知能に色とか法律とか、イデオロギーとか、そういった抽象的なことを理解させるために、人工知能に偏見を学習させることでしょうか。人工知能をどれだけ狭い知の中に閉じ込めることができるか、ということでしょうか。ちなみに、人工知能に概念を与えるという研究は、昔は知識表現あるいはエキスパートシステム、最近ではオントロジーと呼ばれる分野です。

人工知能の開発者は人工知能をどれだけ賢くするかという立場で概念を押し付けよう(学習させよう)としているのですが、荘子のビジョンからは全く逆に見えます。

荘子が示す境地というのは、道と一体化したという意識さえないような状態に至るべきだというところにあります。西洋的な見方をすると、概念を排除してしまうと人間的な知能は何も残りません。しかし、荘子は大胆に、そこにこそ、人間が準じるべき道がある、と説きます。そこには、前述した「不知の知」(知っているけれど知らない、知らないけれど知っている)という東洋的な問答によって示される層があります。これが、今なお新しい荘子のサジェスチョンです。

果たして、人工知能は荘子の言う「道」を会得することができるのでしょうか。

5 道理に則る知性

西洋的に言うと、概念や知能、知性を自分から剥ぎ取ってしまうと何もないことになります。ところが荘子は、世界の側にこそ道理があるとする立場です。そういった「道」に準じることで、むしろ小知にとらわれているより、ずっと賢い行動をとることができる。そういう流れは世界の側にあるのであって、人間の側にあるのではないと繰り返します。

自得して、いっさいの存在をあるがままに肯定する境地に至った時、われわれの認識は万有の実相に近づいたといえるのである。そして、自然にまかせようという意識されない状態が、「道」との一体化にほかならない。

〈『荘子(中国の思想Ⅶ)』(岸陽子訳)、徳間書店、60ページ〉

通常、人工知能は自分の側の知能をどんどん賢くしようとします。ところが、荘子は自然のほうに本来の道があるとします。それが唯一、小知から逃れられる道であると言うわけです。これは仏教的な自我放棄でも出家でもありません。むしろそれによって、実際の社会の中で、世の中でよりよく生きることができる道だということです。

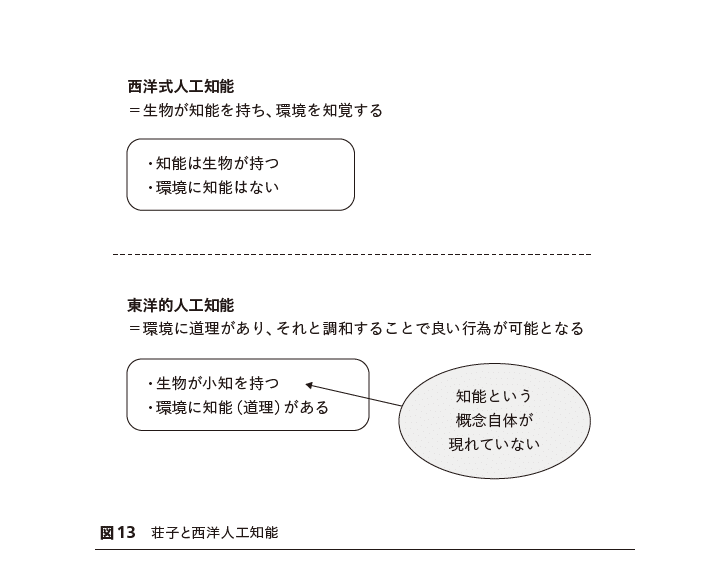

西洋式の人工知能というのは、知能は必ず生物のほうが持っています。環境のほうにはありません。生物が知能を持って環境を知覚するというのが大きな方向です。東洋的な考えでは、生物のほうがむしろ小知を持って、環境の側に道理がある。それを調和して良い行為ができるのだととらえます。この二つのとらえ方は対立しています(図13)。

環境と知の構築

こういうエピソードがあります。

車大工「おたずねしますが、殿さまのお読みなのは、どんな言葉ですか。」

桓公「聖人のことばだよ。」

車大工「聖人は生きていますか。」

桓公「もう死んでしまわれた。」

車大工「それなら殿さまの読まれているのは、古人の残りかすですねえ。…(中略)…車の輪を作るのに、甘くもなく、きつくもないという程よさは、手かげんで会得して心にうなずくだけで、口では説明することができません…(中略)…それを自分の子供に教えることができず…(中略)…そのために七十のこの年になっても、老いさらばえて車づくりをしているのです。むかしの人も、そうした人に伝えられないものといっしょに滅んでいきました。してみると、殿さまが読まれているのは、古人の残りかすということになりますねえ。」

〈『荘子 第2冊外篇』(金谷治訳)、岩波文庫、177ページ〉

自分の車を作るという行為は本に表せても本質的なところは絶対に書けない、本というのは残りカスみたいなものなので、今、行為をしているということを上梓するにすぎないというのが荘子の立場です。

人工知能は賢い知能を作ることが最終的な目標になっているのですが、むしろそうではなく、そこから賢い行為ができればいいということです。極論をすると、知能がなくても賢い行為ができればそれでいいわけです。そうしたビジョンは今の人工知能の流れの中にはない、荘子が先んじて持っている大きなビジョンの一つです。

国を治める場合も、賢い知能を重ねるのではなく、世の中や世界の流れをうまく見極め、なるべく恣意的なことをしないことによって統治できると述べています。荘子は、良い行為をするためには知能が邪魔になる場合も多いと、総合的な現象の中で人間をとらえます。

ゲームの場合でも、ゲームのさまざまな環境があります。通常はエージェントの中の知能を作って環境を構築しようとしますが、荘子の立場では環境と一緒に知を構築しようということになります。

たとえばゲームのマップがあった場合も、単に対象化して、知覚して判断するというより、世界の側のいろいろな情報の流れ、ゲームの中にあるいろいろな流れを取り込んでキャラクターとゲームの世界が一体となった知能の作り方があるのではないかという視点に導かれるわけです。

西洋の知は、「知がある」ということしか結局は言いません。ところが荘子の立場はそこに知はないというところにあります。ゼロポイント、そこに空欄を作ります。西洋では知が積み重なって自分が圧迫されていくのですが、荘子はそれをなるべく消していきます。それによって不知の知という状態が現れるわけです。

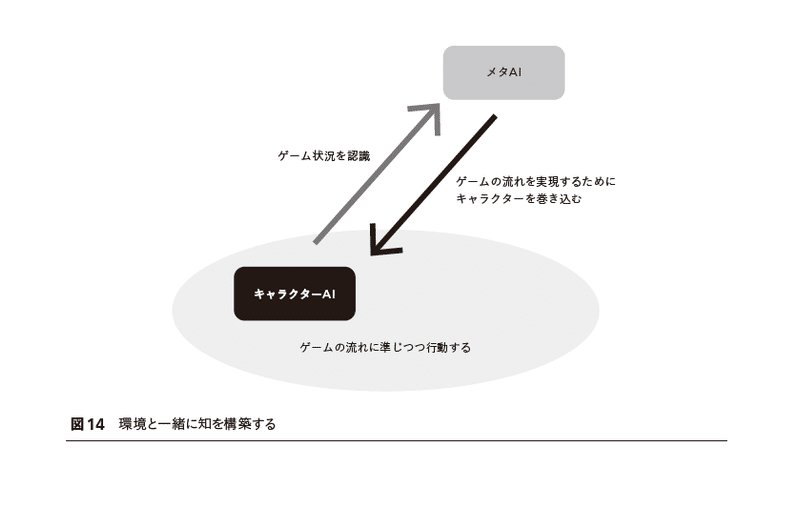

これはどちらも重要です。人工知能を作るときは知識を溜め込むことも重要ですし、それをうまく相対化していくことも重要です。それによって、一つのエージェントが自分自身に閉じこもらない、世界と融和した知のビジョンが開かれるというのが、荘子の言わんとするところです。そういった世界と知能の融和は、実際、デジタルゲームの中でも十分可能です(図14)。

具体的にはいくつかのアプローチが考えられます。

たとえば、ゲームの流れを感知する人工知能を作ります。それはキャラクターAIに関わるものではなくて、環境に埋め込まれた小さな知能です。そのような、小さな知能が役割ごとに世界の流れを認識します。人の流れ、社会の流れ、お金の流れ、などです。それらの流れをキャラクターの持つ人工知能と連携しながら、キャラクターの行動と連携していくというアプローチが考えられます。これは、第五夜の環境と部分知能の関係にも通じる人工知能の作り方です。

あるいは、世界の側に「道理」を見出す「メタAI」を設置する方法です。メタAIはもともとゲーム全体をコントロールするための俯瞰的なAIです。メタAIは「ゲームの流れ」をゲーム世界から推測し、キャラクターの人工知能はその「ゲームの流れ」に沿うような動きをします。これは一見、昔のゲームAIの作り方、八〇年代のファミリーコンピュータの時代のような操り人形的な制御に逆戻りしたように思えますが、そうではありません。

荘子の言っているとおり、「道」とは世界を貫き、生成変化し続けるものごとの流れなのです。自分という立場を超えて、ゲーム世界の流れに準じることで、逆に言えば、ゲーム全体を突き動かしている力に準じることで、キャラクターが自分で考えるよりも、ずっと賢い行動が作れる場合があります。メタAIは常にゲームを監視しながら、そのような流れを明確にキャラクターAIに渡せるように解析、生成します。

たとえば、キャラクターが混戦した状況の中で、「このような方向からアクションをすれば、戦局全体にこのような流れを作ることができる」とか「リアルタイムストラジーで、ここで、こういった場所に行ってアクションをすれば、戦局全体でこのような変化を起こすことができる」といった流れをメタAIが推察し、その流れにキャラクターを巻き込む(キャラクター側から見れば、その流れに準じる)ことで全体を変えていく、ということです。

また、アルゴリズムの一つとして、数百のゲームパラメータの運動を力学系とみなして、そこから世界の流れ、「リミットサイクル」(=道理)を見つけ出すことも考えられます。ゲームの世界は複雑なパラメータの集合です。これまでは、一つの対象に対して認識を作り、意思決定を作って、行為を生成する形で可能でした。しかし、それ以上の複雑な現象の世界ではそれでは対処できません。

二百や三百ものパラメータの中からキャラクターが道理を導く、つまり数百というパラメータを力学系とみなして、そこから世界の流れ(リミットサイクル)を見出す、自分を含めたゲームの状況の流れを解析するといった方法が、これからのゲーム開発で考えられます。環境におけるものごとの流れとキャラクターの人工知能の流れを合わせた新しい流れを作ることを目指す、それが荘子流の人工知能と言えます。

人工知能は下の層から上の層にどんどん昇っていきますが、さらにもう一つ上に、「何かを知らない」「得た知識は変化してやがて無意味なものになってしまう」というビジョンを持つことで、自分自身を世界と自分が溶け合った存在、自分自身を世界の中の一部とみなすことができる。そこから、行動生成にいたることができるというのが結論です。

◎コラム:荘子の時代、近代、夏目漱石と森鴎外

荘子は紀元前四世紀の思想家です。当時の中国は春秋戦国時代の後期で、さまざまな思想家が登場していました。「諸子百家」と称されますが、「諸子」には孔子、老子、荘子、墨子、孟子、荀子らが、「百家」には儒家、道家、墨家、名家、法家などの学派が数えられています。その背景にどういうことが起こっていたかというと、特に戦国時代に突入すると、七つの大国が覇権を争っていました。そのため、各国は自国を強く、豊かにするためにさまざまな政策や技術が必要だったのです。参謀として知識人が重用され、意見を求められます。しかし、争乱は治るどころかますます世は乱れていきます。人心も荒廃していきます。人を支えるための思想を、時代が求めたと言えるでしょう。学問や思想が政治に結びつくのは西洋も東洋も同じですが、西洋ではそこに宗教も合流します。西洋の形而上学は途中からキリスト教と合流し、学問は抽象的で一部の人間のなす特権的なものになっていきます。学問の民主化はルネッサンスが果たした役割と、近代が果たした役割があり、まさにデカルトを出発点として位置付けることができます。パスカルは伝統ある学問の中心であったポールロワイヤルに通いました。東洋思想においても仏教との結びつきはありますが、学問と宗教の間には一定の距離があり、中国は独立した優れた思想家を輩出することになります。

中国の歴史に話を戻すと、戦国時代において、賢明な知識人たちが賢明な助言を行い、国を整えようとした結果、ますます世の中が乱れていきます。荘子はそれをはたから見ていて、自身を世捨人としながらも、何か言わずにはいられませんでした。「人間の知には限界がある。我々がどんなに賢くなろうと、それは自然の前では小知なのだ。賢い思考が賢い行動を生むわけではない。では、人の進むべき道とは何か。この世界の中にこそ従うべきものがあるはずだ。人の意図を通すのではなく、世界を貫く道に従うことで、人は人を超えた力を人の世に導けるはずだ。」

世界の混沌の前に、人間の知による支配を諦めること。そして、世界の中に道を見出すこと。この思想はいい意味でも悪い意味でも、東洋の思想に大きな影響を及ぼしていくことになります。そして、この考えは人間と自然を対峙する西洋近代と鋭い対立をなすことになります。西洋の近代は、自然哲学から自然科学へ至る圧倒的な成功を果たします。しかし、同時にそれは近代的な自我の自意識をますます過剰にさせます。そして進歩主義と相まって、人間の人間による人間の社会が加速していったのです。

明治維新後は、日本の知識人もその流れに巻き込まれます。夏目漱石(一八六七〜一九一六)はイギリスに文学を学びに留学し、森鴎外(一八六二〜一九二二)はドイツで医学を修めます。そこで彼らは西洋の強い自我や自意識と、自分の弱い自己の間の相克に苦しみます。『妄想』(一九一一年)では、鴎外自身を託した初老の老人の回想という形でその苦しみと西洋哲学との出会いが語られます。医学で留学しておきながら、鷗外はドイツで哲学の本を膨大に熟読していたのです。一方、夏目漱石は近代と自我について神経症になるまで思いつめられながら帰国し、その作品によって日本の近代文学を確立していくと同時に、教壇に立ち、講演も行います。講演録「現代日本の開花」(一九一一年)、「私の個人主義」(一九一四年)では、西洋的自我を知るための苦しみの歴史が極めて自己分析的に描かれています。

人工知能は、まさにこの近代の果ての第二次世界大戦後の現代に生まれた分野であり、西洋の自己と自意識に執着するまなざしがそのまま含まれています。しかし、人工知能を作るにはそれだけでは足りないのです。近代の自我と近代の自意識が袋小路に陥ったように、「知能を作ってから世界と対峙させる」というスタイルはやがて限界に行き当たります。その限界を超えるためには東洋哲学に基づいた人工知能のビジョンが必要です。自己を世界に開かれた自然の一部としてとらえる東洋的な見方、荘子の思想に遡って新しく出発する必要があるのです。

------------------------------------------------------------

Amazonページはこちら。Kindle版(リフロー形式)もあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?