レティシア書房店長日誌

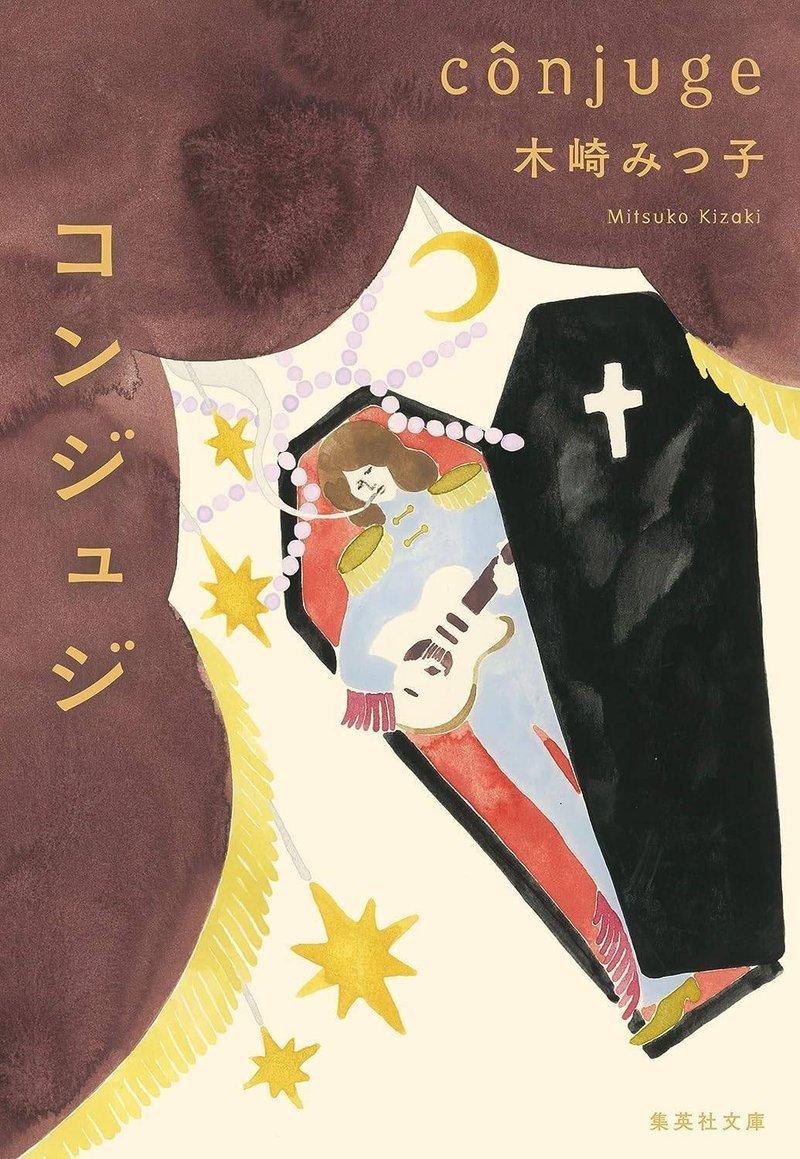

木崎みつ子「コンジュジ」

「『死ね』 ようやく言えた。父親の表情は固まったままだった。

『自殺しろよ』 せれなの口はもう止まらなかった。

『得意だろうが、二回もやってんだから、大して血出てなかったけどな』

父はううっと苦しそうに発声して涙を浮かべた。せれなは体が熱かった。」

第44回すばる文学賞を受賞し、その年の芥川賞候補にもなった長編小説「コンジュジ」(古書700円)の一部分です。

娘の誕生日に家を出て行った母、二度も手首を切った父、そして、父は年頃になった娘に性暴力を加え続ける。そんな過酷な人生を生きるせりなの前に、ロックスターのリアンが現れます。と言っても、彼女が偶然聞いたリアンのサウンドに惚れ込み、彼の自伝を読んで心の中で自分の救世主だと思い込んだだけのことですが。

しかし、彼女の思い込みは過激になり、激しい妄想へと展開していき、まるで彼女の人生に寄り添うようになっていきます。リアンを空想の恋人にして、「世界ツアー」の旅へと一緒に行くのです。過酷極まりない現実と空想とを行き来し、虚実の境目が不確かな世界で生をつないでゆく姿が描き出されます。

すばる文学賞選考委員の川上未映子は、最高点を付けたほど本作を高く評価していました。著者とのインタビュー記事で、その思いをこんな風に語っています。

「そう……本当に私ね、あのシーン、一生忘れないと思うんですけど、主人公のせれなが、父親が死んでもなお、振り払えない悪夢に対して、覆いかぶさってくる恐怖に対して、来るなら来いとシャベルを握って初めて上向きに寝る場面からあの最後のシーンは、本当にたまらなかったです。普通は候補作って、採点視線で読むんですよね。心にも実際にもペンを持って臨むんです。もっというと、この仕事をしていると読書って行為がだんだんそれに近くなってくるんです。でも、この作品は、純粋な読書になった。どうなるんだろう、どうするんだろう、と思いながら読み進めて、最後にあの場面でしょう。もうまじかよと。なんだよこれ、どんくらいまじやねんと首を振って、涙が出て。本当に胸を打たれました。あのときの感覚、ほんと一生忘れない。」

せれなとリアンの二人の人生は、すべて彼女の妄想が生んだ産物なのですが、著者の筆力がすごくて、あれ、この二人って現実世界で本当に付き合ってたのかな?と、私の読み方間違ってないよなと、何度か読み返しました。

せれなは、暴力的で不誠実なリアンを一度は見限ったけれど、最後は、お互いの魂を見つめた人間として寄り添います。

「どうせ明日もまた五時半に起きて、バスに乗って仕事へ行くのだから」

という文章がラストを飾るのですが、凄まじい人生の行き着く果ての希望がここにある、ということがここには込められています。川上未映子ほどではないですが、私も感動しました。

津村記久子は本書について

「現実には行くこともさわることもできない場所から、束の間でも光が射して誰かの腕をつかむことをこの小説は書く。本書が稀有なのは、その腕をつかむ側の弱さやそのことへの幻滅を、勇気をもって描いていることだ。」と評しています。多くの女性作家から恐るべき才能と言われるのも成る程!と納得できます。ちなみに木崎みつ子は、1990年大阪生まれで、現在は校正業に携わる、と著者紹介にありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?