原子力村は昔「原発は炭酸ガスを出さない」などと世間に向けて愚昧な虚説を喧伝した(3)

※-0 昔「原発は炭酸ガスを出さない」と断言していた

a) それが,いつのまにか「稼働中の原発は炭酸ガスを出さない」という言説に変わった。ところが,最近は「原発は稼働中に限っては炭酸ガスをほとんど出さない」という具合に,微妙ながらも明確に変転させてきた。

要は「原発は炭素を出さない」との「説明」は完全に,原子力村的に固有であったデタラメ言説であった。

「原発は炭素(炭酸ガス)を出さない」といってきた「説明」をめぐっては,日本政府当局:経済産業省などが形成する原子力ムラに特有であるデタラメ言説が,性懲りもなく繰り返し記録されてきた。

ところで,この「本稿(3)」の初稿は2022年12月29日に公表されたいたが,同年の8月に岸田文雄政権が原発の再稼働どころか,新増設まで唱えたとなるや,これはまさに「原発狂信病理」も,文雄流なりにいくつくところまで来たといわざるをえない。

しかしながら,この日本の首相はもともと,原発問題の「イロハさえ理解していなかった」人物であり,いわば完全に暗愚の「世襲3代目の政治屋」であった面をみずから,世間に向けてしらしめた。

b) 「世界原子力産業現状報告書(WNISR)2022年:原発は戦争に負けている」『原子力資料情報室』2023/02/04,https://cnic.jp/46329 が,つぎのように原発問題を解説していた。この報告書からは,つぎの段落にかぎって引用する。なお,原文中の註記は本ブログ記述には煩瑣ゆえ,あえて割愛した。

▲-1 世界の原子力の傾向

2021年において,世界の総発電量の原子力シェアは初めて10%を切ることになり,9.8%だった。運転中の基数をみても2022年半ばには411基が運転中であり,前年に比べて4基減,2002年のピークに比べて27基減になる。

国際原子力機関(IAEA)によると2021年末には437基の原子炉が運転中とカウントされているが,WNISRでは「長期停止」の原発を「運転中」とカウントしないので,相違がみられる。

WNISR方式でみると原発基数のピークは2002年で,容量のピークは2006年だったが,IAEA方式だと基数も容量も2018年がピークだった。ちなみにIAEAが2021年末に「運転中」とカウントしている長期停止の原発の23基は日本にある。

▲-2 再生可能エネルギーと原子力の比較データ

この比較データをみると,原発は終わりに向かっていることがよく分かる。2021年には水力以外の再生可能エネルギーは約2.5万キロワットが世界の送電網に追加されたのに対して,原子力は0.4%の減少となった。

原子力発電は 初めて世界の総発電量の10%を下回ったが,風力と太陽光発電の合計は初めて10%を超えることになった。2年連続世界No.2の原子力国になっている中国でさえ,2021年では風力の発電電力量は40%増加し,原子力の発電電力量の1.7倍を上回る状態になった。

世界No.1の原子力国,アメリカでも同じ傾向であり,2021年では原子力発電量は2012年以来もっとも低いのに対して,再生エネルギーはいままでもっと多い量となった。風力は13%増加,太陽光は25%増加した。

▲-3 原発と戦争

2022年にロシアの侵略によりウクライナで戦争になったことは,さまざまな面で世界のエネルギー供給に大きな影響を与えている。

また,歴史上初めて,戦争で稼働中の商業用原子力施設が敵対勢力に直接攻撃され占領されたことで,今回のWNISRは「原発と戦争」の特集章を設けた。29ページを割いて,主に戦争下の原発のリスクをくわしく述べている。

章の最後にウクライナ国立原子力規制監督局 (SNRIU),IAEAとその他大手メディアが発表している情報をもとに,2022年2月24日から9月13日まで詳しいタイムラインが書かれている。リスクや安全問題については,福島第1原発の事故を経験した日本人にはなじみがあるように思った。

原子炉を停止しても冷却しつづけないといけないので,攻撃や停電により冷却ができなくなると福島第1と同じようにメルトダウンに至ることになる。また使用済み燃料プールも冷却が必要だが,爆弾などによって部分的でも破壊が起きたら,水が流出し冷却できなくなる可能性も十分ある。

地震と津波によっても戦争での攻撃によっても原発は同じような弱みがある。しかし,福島第1原発の事故の時は国全体で対策を取り組み,また世界的な協力をえて,必要な装置などを送り,必死で対応した。それでも深刻な問題をたくさん起こした

c) いまから15年間の2008年9月,原発老朽化問題研究会編『まるで原発などないかのように-地震列島,原発の真実-』現代書館,という本が公刊されていた。

同書は,2011年の「3・11」のちょうど2年半前に出版されていたが,その「まるで原発などないかのように」,高をくくっていた日本の原子力村が,チェルノブイリ原発の大事校に実質相当する大事故をまたもや起こした。

その東電福島第1原発の大事故についていまとなっては,

島崎邦彦『3. 11 大津波の対策を邪魔した男たち』青志社,2023年3月

河合弘之・海渡雄一・木村 結編『東電役員に13兆円の支払いを命ず-東電株主代表判決』旬報社,2022年10月

などの著作にも明確に指摘されたように,まさしく人災であった。それも会社法人の次元で犯されたその幹部たちの,いわば犯罪と呼んでもよいくらいにひどい「意図的な(?)過失責任」であった。

そうした原発事故の原因をひとまず数字で形容してみるとしたら,その「人災の要因」は「原発事故99%であった」と断定して,なんら不思議のないほどの経過を出来させていた。

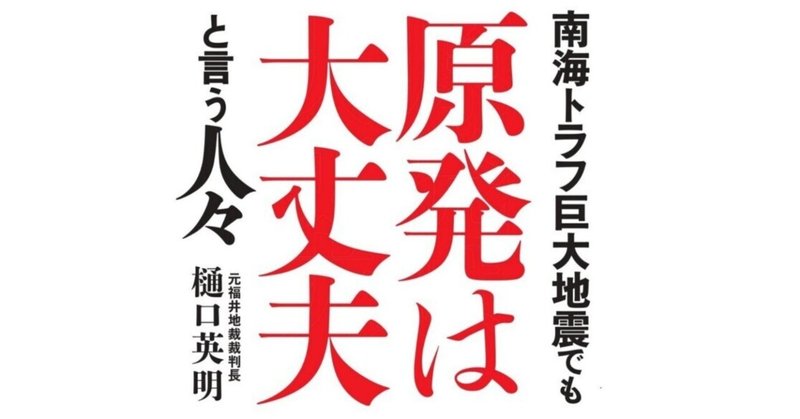

ところが,樋口英明(元裁判官)の最新作『南海トラフ巨大地震でも原発は大丈夫と言う人々』旬報社,2023年7月がいったような,「原発問題を脇に置いた防災論議も国防論議もすべて空理空論です!」という警告にもかかわらず,あいもかわらずどころか,岸田文雄のように日本の原発は,以前よりも増して「再稼働させ新増設もする」と,大真面目に宣言した。

ここまで「3・11」という21世紀における原発の大事故を起こした国の最高指導者の感性がその程度の「原子力問題の認識なのだ」となれば,これはもうほとんど狂気にひとしく,まるで白日夢に浮遊する「世襲3代目の政治屋」のたわごとだったと形容するほかない。

原発関係の最新作としてまた,土井和巳『原発とニオン列島-原発拡大政策は間違っている!』五月書房,2023年7月が公刊されていた。本書は「長い期間,人の社会から隔離しておかねばならない高レベル放射性廃棄物が必らず発生する原子力発電そのものが,人類に対する一種の犯罪といえる」とまで論断していた。

アイゼンハワー大統領は「原子力の平和利用」などと,いまから思いだすまでもなくとんでもない,滅相もない,すなわち「原爆⇔戦争」の視点から引き離しうるわけなどなく,もとよりとうていありえない「原発⇔平和」という根源から間違えていた関係づけを作って,原子力の利用を世界中に勧奨したがために,21世紀になってもなお,東電福島第1原発事故のような悲惨な事件を起こす素因になっていた。

※-1 原子力資料情報室の反原発「基本姿勢」

前回「本稿(2)」は,高木仁三郎の衣鉢を継ぐ「反・原発団体」,NPO:原子力資料情報室が最近公表した文章を引用していた。この「本稿(3)」でもこの本日の更新版では前段※-0のなかで,原子力資料情報室の文章から引用していた。

この※-1ではまず,この原子力資料情報室が各種公表してきた声明文のなかから,さらに関連する最近公表の文章を引用することにする。

自民党政権や当該官庁「経済産業省」の原子力「観」は,原発の危険性を軽視するだけでなく,その否定までしかねない誤導的行政に邁進してきた。いってみれば,それこそ危険がイッパイである原発に関した行政が,非常に不遜な態度を看板にかかげて,いまなおそれを軽視するエネルギー「感」が雰囲気的にも展示されている。

とりわけ,2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災とその直後の大津波とによって惹起された東電福島第1原発事故など,いまとなってはまるで存在しなかったかのように,それこそ「喉元過ぎれば熱さを忘れる」要領でもってなのか,故意に無意識をよそおいながら,ともかく無視をしていたいかのような支配体制側の「原子力・原発」に現出していた特異「観」は,度外れの非常識であった。

とりわけ,寺田寅彦流にいえば「天災は忘れたころにやってくる」という警句を,平気の平左で聞き流せる姿勢が,いまもなお露骨でありつづけている。

自然科学的面でいえば,5百年・千年単位の視野でこの日本が地震国である自然・地理・風土の特性をおもんぱかるとき,さらに社会科学面でいうとなれば,東電福島第1原発事故が「自国の自然・環境史」を完全に舐めきっていたがためにこそ発生した事実も斟酌するとき,岸田文雄が始めた「原発の稼働のみならず新増設までする」といいはなった推進路線は,地震国であるこの日本の国土の上に,わざわざ核爆弾を剥き出しに並べておく感覚となにひとつ変わらない。

「気違いに刃物」という文句がある。だが,そうではなく,いたって正気でありながらも「地震国に原発」というていさいでもって,本当に危険極まりない「原子力エネルギー」を「電気に変換するための装置・機械」として利用するために「原発という電力生産の方式」を設置することは,本来,けっして採るべき方途ではなかった。

1979年3月28日にアメリカで起きたスリーマイル島原発事故と1986年4月26日にソ連で起きたチェルノブイリ原発事故は,いずれも人為的なミスが基本にあった。それに対して,2011年3月に起きた東電福島第1原発事故は「人為的な要因:ヒューマンエラー」が介在する前に,地震と津波がその事故を発生させる直接の原因になっていた。

★-1 スリーマイル島原発事故の原因はヒューマンエラー主因。

★-2 チェルノブイリ原発事故の原因は同上。

★-3 東電福島第1原発事故の原因は地震と津波。

東電福島第1原発事故が起きた本当の原因は,大地震によってすでに発生していたかもしれない配管関係の損傷にあったという有力な説があるものの,大津波によって水没させられた現場の状況であるから,前者の理由が原因であったかどうかかという点の判断は困難であった。

東電福島第1原発事故の場合,その1号機は事故発生時ですでに40年の耐用年数に達していた。通常,どのような装置・機械であっても,40年という時間は相当に老朽化を起こしている状態にあるとみなすのは,ごく自然な機械工学観にもとづく理解であるが,

原発になるといきなり問答無用的に特別あつかいしたがる,あるいはしなければならない事情があるらしく,たとえば,東電の柏崎刈羽原発関係については,つぎの意見を聞いておきたい。

新潟県本部・自治研推進委員会第4分科会の石原正敏は,「柏崎刈羽原発をめぐる事故対応と避難計画の検証について-中越沖地震から学ぶこと-」https://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_miyagi36/04/0406_jre/index.htm は,その柏崎刈羽原発に注目する場合として,つぎのようにまとめていた。

柏崎刈羽原発は原子炉7基を擁する世界最大の集積地である。電力の供給先は,日本の中枢機能が集中する東京をはじめとする首都圏である。柏崎刈羽原発の運転再開問題を電力消費地の人も,そして全国の原発立地地域の人たちも一緒に考えてほしい。

中越沖地震における柏崎刈羽原発の事故対応,そして東日本大震災における福島第一原発事故の教訓を未来にどう活かすか,課された課題は多い。

① 原発周辺の活断層に関する評価は妥当なのか,

② 強い揺れに襲われた原子炉等の設備・機器類は再使用に十分耐え得るのか,

③ 耐震補強は万全なのか,などについて,じっくり時間をかけて検証する必要があるだろう。

そして,「安全に止まったことと,再び動かすことは別の問題として考えるべきである」という意見にいまこそ真摯に耳を傾け,脱原発に向けた運動をさらに強化するべきではないだろうか。

大規模災害は,全国どこでも起こりうる可能性がある。防災を通じて,地域コミュニティをどのように協働,創生させるのか,10年後,20年後,そして50年後をみすえた対応が求められている。

いずれにせよ,アメリカとソ連の原発事故がその主因を人為的過誤にみいだせたのに比べて,日本の原発事故におけるその起因が大地震・大津波であったという対照は,両者の違いとして際立つ特徴であった。

もちろん,後者の事故に関しては東電幹部が自国が地震国であるという「歴史の事実」を,それも意図的であったが完全に無視した点が重大な過誤をもたらす原因になっていた。

アメリカもソ連も,そして日本も原発事故を起こした背景・理由には人為的過誤:ヒューマンエラーが不可避に絡んでいたとはいえ,日本の場合は,自国の自然史:地震特有国であるという風土の特性を,東電の幹部が頭からないがしろにしてきた,故意に排除していたために,21世紀の記録に残る原発の大事故を発生させていた。

そのヒューマンエラーというものの性格に関しては,アメリカとソ連の場合と日本の場合とでは,原発事故を発生させる原因に絡むエラーの行為を観察すると,その基本の性格からして質的に異ならせる実体があった。前者2国の場合は,原発の稼働管理をおこなう担当技術者の問題であったけれども,日本の場合は,最高経営陣の采配じたいに事故を発生させる真因があった。

岸田文雄政権下の経済産業省は2022年8月下旬,いままでの方針を大々的に変更して「原発の再稼働と新増設」へと路線を変更した。この国の原発推進エネルギー政策は,好き好んで「イバラの道」に突きすすもうと決めていた。

岸田は,原発の大事故発生につながりかねないタネを,みずから蒔くことにした(その可能性:確率をわざと高めた)のだから,この原発路線の変更は愚かだという以外に適切な形容がみつからない。

だから,原子力資料情報室がつぎの※-2のように厳重に批判していた。

※-2「【原子力資料情報室など22団体による共同抗議声明】まやかしのGXに抗議-原発は最大のグリーンウォッシュ」2022/12/22,https://cnic.jp/46071

「初めの補注)」 グリーンウォッシュとは,企業などが実態を伴わないのにあたかも環境に配慮した取組をしているようにみせかけることである。 whitewash(ごまかし)と green(環境配慮)を組み合わせた造語であるが, 環境意識が高まりつつあるなか,そのようなブームに乗って虚偽の広告をおこなう企業が出ている。

最近は,原発がグリーンなのは炭酸ガスを出さない電源であり,地球温暖化に貢献しているなどといった,真っ赤な嘘が堂々と強説されているが,トンデモない虚説であった。地球温暖化をいうならば,むしろ原発こそがその真犯人の一群を提供してきたゆえ,そのような虚説じたいがまかり通るところからして問題があった。

a) 岸田政権は,本日にも,原発の建て替え(リプレース),運転期間のさらなる延長などを含んだGX方針を打ち出そうとしています。

原発を「環境」の名目で推進することは,環境に配慮するようにみせかける最大のグリーンウォッシュです。

補注)GX(グリーントランスフォーメーション)とは,またたとえば,こう説明されている。

GXは,太陽光発電や風力発電など温室効果ガスを発生させない再生可能なクリーンエネルギーに転換し,経済社会システムや産業構造を変革させて成長につなげることである。

地球温暖化対策のひとつであるカーボンニュートラルを基軸としたグリーン戦略として,世界中で注目を浴びるようになった。

GXへの取り組みは環境保護と経済成長の両立をめざしている企業としてブランド力をアップできるなどさまざまなメリットがあり,ビジネス領域で重要な経営テーマとなっている。

しかし,こうしたGXの説明は主に2つの難点を伏在させていた。

ひとつは温暖化の問題じたいがはたして事実かという疑念があり,

ふたつは原発を脱炭素の役割を果たしうる中身だと,意図的にすり替え誤認させている事実があった。

グリーンに方向づけられるものは,なんでもかんでも,それに関連づけようとする方法じたいが,初めからうさんくさかった。原発をその「グリーン的な世界〈観〉」のなかへわざわざもちこんだとなれば,その汚いエネルギーしての由来が,むしろよりいっそう明解になった。

〔原子力資料情報室の記述に戻る ↓ 〕

原発は,ウラン燃料の採掘から運転,廃炉まで,放射能汚染を伴い,何万年も管理が必要な核のごみを生み出します。トラブルが多く不安定であり,柔軟に止めたり動かしたりすることはできず,出力調整もむずかしく,計画外に停止すれば広範囲に大きな影響をもたらす原発は,電力需給ひっ迫の解決の役にはたちません。原発を維持し,推進することは,むしろ対策を阻害します。脱原発こそ進めるべきです。

補注)この段落の説明は,原発が本来,電源としてはもっとも不適であった事実を指摘している。この原発を「新増設」するといった今後の方向性は,わざわざもっとも不便で危険な電源であるこの原発を増やすことになるのだから,率直にいってほとんど狂気の沙汰である。

再生可能エネルギーの方途は,いまどきの21世紀になった段階では,必然的に向かうべき現実問題であるにもかかわらず,このような原発推進路線は時代錯誤どころか,反動形成そのものとしか理解できない愚かな選択である。

もうすぐ,あと3日が経ったら2023年が来るが〔ここの記述部分は2022年も押しせまった時期のものだった〕,さらに,2030年とか2050年とかいった時代の区切りが来たとき,日本は再生可能エネルギーの分野ではさらに取り残される国になるおそれが,いよいよ大になっている。

b)「原則40年,1回に限り20年の延長可能」と規定されている原発の運転期間は,2011年の東京電力福島第1原発事故を受けて,与野党合意のもと,原発の安全規制として導入されたものです。

それにもかかわらず,今回,運転期間制限は規制政策ではなく利用政策で決められるとして,原子力規制委員会の所管から,経済産業省の所管に移す方針です。これは,利用政策と規制政策の分離という,福島第1原発事故の重要な教訓を投げ捨てるものです。

補注)この批判点については『東京新聞』に的確に批判した記事(説明)があるが,この「本稿(3)」は引用せず,次回「本稿(4)」でとりあげることにしたい。

経済産業省は運転期間制限に科学的根拠はないとして,審査や裁判所の仮処分命令などで停止していた期間を除外し,60年を超える運転延長を可能にする方針です。しかし,日本の原発の多くは40年運転を前提に設計されています。

補注)この経済産業省のいいぶんこそが本当のところ,「科学的根拠はなかった」立場のものであった。すでに本ブログ内でなんどか言及した点であるが,火力発電(石炭・原油・LNGなどを燃料に焚く発電)を40年も長期に運転させてきた場合は,老朽化した施設・機械になったゆえ,以後はあまりアテにしてはいけない施設・機械だとみなし,その操業(稼働)を停止させてきた。

40年も経った火力発電所所はなにかと技術的な問題が多いし,当然のこと故障も多い。当の大手電力会社自身がそのように語ってきた。それなのに原発の技術管理の問題になると,いままでで数多ものの「トラブル・不具合」を記録してきたし,そのなかにはかなり危ない事故もけっこうな件数発生させてきた事実の歴史にもめげずに,40年を越えてさらに60年(以上)の期間まで稼働させると決めていた。

ともかく原発だけは耐用(使用)年数を40年を越えさせ,しかも60年(実質では70年くらいまでも)稼働させてよいといったごとき,おおよそ科学技術の基本概念から完全に脱線・逸脱した「強引に過ぎるヘリクツ」が披瀝されていた。この姿勢は,危険極まりない「反科学的で非合理的で無知性的な反動思考」である。

c) また,老朽原発を動かすことはきわめて大きな危険を伴います。運転休止中であっても,配管やケーブル,ポンプ,弁など原発の各設備・部品が劣化します。交換できない部品も多く,電力会社の点検や規制委の審査基準もきわめて不明確です。

過去には,美浜原発3号機で配管減肉見逃しによる破断事故で,11人もの死傷者が出ました。フランスの原発では昨年末に配管のひび割れがみつかるなどの理由で,現在30基もの原発が停止しています。

補注)東電福島第1原発事故については,津波の襲来で海水によって埋没し,破壊された施設・機器が事故発生の原因だと説明されてはいるものの,それ以前に地震の衝撃・震動によって原発事故が発生させられていたという「仮説」は,たとえその原因が具体的に特定されえなかったにせよ,事故の原因として配慮されるべき「一般的・普遍的に無視できない基本要因」になりえた。そのように推理されてなんらおかしい点はなかった。

東電福島第1原発事故の場合は,前段に引用した原発事故原因に関するこの一覧には出ていない,換言すると,ほとんどなじまなかった原因,最高幹部たちが事故の発生可能性を基本から否定したがっていた「営利追求の観点:資本の論理」が,大事故を発生させる根本となったという「理由・背景」は,この一覧には収まりきらない現実的・実際的な中身を提供していた。

d) 原発推進方針のなかには,「立地地域との共生」が謳われており,原発立地地域に対するさまざまな支援策が盛りこまれています。従来,原子力関連では多額の交付金がばらまかれてきました。これは地域経済を原発依存にし,地域の健全な発展を阻害してきた面があります。

最近では老朽原発の稼働に対する交付金の拡充案や,プルサーマルの受け入れに対して交付金を拡充する方針も示されました。これは地域振興の名のもとに,リスクの受け入れを地域に押し付けることにほかなりません。

補注)この「地域振興」ということばの中身は,その足跡を観ていけば分かるように,原発が立地した地域において本当に有益な役立ちになっているかといえば,必らずしもそうはなっていない。たとえば,地方に根付かず大都市圏に流出する若者たちを,Uターン的に吸引できる実績がない。地域社会の福祉のために十分に利用されているのか,どだい疑問があった。

箱物の建設・充実のために,そのえられた資金を投資するしか能がない原発関連からの収入ならば,無意味な運用になるばかりであった。札びらで地元の人びとのほっぺたを叩くようにして反対勢力を抑えこんだすえ,原発が現地に建設されたとしても,いざ事故が起きて有事となったりしたら,原発が立地する地域とこの周辺地帯は危険地帯になる。実際に東電福島第1原発事故現場の周辺には,その種の地域は残っている。

原発は即原爆に似た有害物に変身しうる,というよりは,その双生児性を軽んじた議論は絶対に避ける必要があった。

〔記事に戻る ↓ 〕

e) 2011年3月の東日本大震災に端を発した東京電力福島第1原発事故はいまだ収束していません。多くの人たちが故郷を失い,生業を失い,生きがいを失いました。政府はこの被害と痛みに向きあい,被害者の救済や事故の原因究明,福島第1原発施設の安全確保,事故の教訓の伝承,脱原発こそ最優先で進めるべきです。

補注)なお,2011年3月11日に発令された「原子力非常事態宣言」は,現在も持続中である。ときどき思いだしたように指摘される機会がないわけではないこの非常事態宣言は,12年以上もまだつづいている。「非常事態の日常化」=その「マンネリ化」が生じている。かといって東電福島第1原発事故現場が片付いているのではなかった。

第6次エネルギー基本計画で国は「国民の間には原子力発電に対する不安感や,原子力政策を推進してきた政府・事業者に対する不信感・反発が存在し,原子力に対する社会的な信頼は十分に獲得されていない。 (中略) 政府や事業者は,こうした現状を正面から真摯に受けとめ,原子力の社会的信頼の獲得に向けて,最大限の努力と取組を継続しておこなわなければならない」と述べています。

ところが,今回の原発推進方針は,原子力産業の利益を代弁するような委員が圧倒的多数を占める経済産業省の審議会で,パブリックコメントすらおこなわず,国民を置き去りにして決定されました。とても納得できるものではありません。

私たちは政府の原発推進GX方針に抗議し,撤回を求めます。

-2022年12月22日-

※-3 『日本経済新聞』の2022年12月23~25日「世論調査」にこめられた日経的な原発推進派の心情(信条?)

この『日本経済新聞』世論調査における原発関連の回答は,回答者側においてもともと原発問題の理解・認識が不十分・不徹底である事実を承知のうえで,原発の再稼働・新増設を推進させたい日本経済新聞社の社是(マスコミ・メディア側のイデオロギー的な関心)に,なるべくかなうように「調査方法が準備・設計された」なかで,購読者に求められていた。

『日本経済新聞』2022年12月26日朝刊2面に,日本経済新聞社が同月に実施した世論調査の結果が掲載されていた。ここでは,原発関連の回答部分のみ言及する。

◇ 原発建て替え「評価」55% ◇

原子力発電を中長期的に活用する政府の方針について日本経済新聞社の世論調査で質問した。廃炉が決まった原発を「次世代型原発」へ建て替えることを「評価する」は55%で,「評価しない」の35%を上回った。

補注)この「次世代型原発」というものの実態は,いまの時点ではまだ実用化も商用化も成就されていない原発の型式である。この内容を具体的に指摘も説明もしない関係で,つまり原発全般について必らずしも予備知識が十分でないどころか,ほとんどなにもしらない人たちに対して,このようなアンケートを問いかけたとしても,実質的に無意味に近い結果だったといわざるをえない。

〔記事に戻る→〕 政府は現行制度で最長60年に制限している原発の運転期間を延長する方針もまとめた。安全審査で停止していた期間分などの延長を認める。この延長について「妥当だ」は44%,「妥当ではない」は45%と拮抗した。

補注)この点については火力発電所の場合となると,40年経過したものは老朽施設でなにかと故障が多く,稼働停止になる事態もしばしば起こるといったごとき「技術面では原発とまったく同様な問題がある」。

にもかかわらず,原発の案件になるといきなり突出したかっこうになって,しかもその関連する技術経済的な難点などそっちのけにしたまま,こちらの内容などまともにしらせることなどなしに,世論調査の項目に設定していた。

ということで,『日本経済新聞』は原発に関連させて,この世論調査の結果について,いかにも妥当性があるかのような雰囲気作りには前向きでもって報道していた。こういうことであった。

政府は2011年に東日本大震災が起きて以降「原発の建て替えを想定しない」との立場をとってきた。ロシアによるウクライナ侵攻を契機とする世界的なエネルギー市場の混乱を受けて原発活用へと政策転換した。

この「ロシアのプーチン」によるウクライナ侵略戦争を奇貨として利用するかのような,いいかえれば,短期的な視点で当座をしのぐためだけの「原発の新増設」のもくろみである。

しかし,目先のエネルギー問題にばかりこだわっているようでは,これからも再生可能エネルギーの導入・活用にこの国はますます遅れをとることほかなくなる。

このままだと,あと10年も経たないうちに,仮に2030年をめどにしてみればよい。日本の電源構成は海外に諸国からさらに後れを取ることは,必定である。それどころか,その後れを増すためであるかのようなエネルギー政策の路線を採っている。

現状のごときみっともない「原発偏重の電力事情」が,現実的なこれからの動向としてより明確になっていくとしたら,しかも,いまから判りきっているその「誤断」を基礎に置いたエネルギー路線は,愚かな未来観を充満させている。

以上の指摘・評価・批判については,つぎの※-3の記述に入ってさらに説明する。この※-2の最初に言及したXの批判から始まり,原発の不利・短所がたっぷり議論されている。

※-4 山田孝男「〈風知草〉脱炭素の主役は誰か」『毎日新聞』2022年12月26日朝刊,https://mainichi.jp/articles/20221226/ddm/002/070/097000c

a)〔2022年12月〕22日,政府が脱炭素社会への移行をめざす戦略(GX=グリーントランスフォーメーション)の基本方針を明らかにした。

基本方針は本文26ページ。図表・数字をちりばめた参考資料も26ページ。その全体とメディアの報道ぶりを眺めた安田 陽(よう)・京都大大学院特任教授(55歳)が慨嘆した。

「脱炭素の3番バッターは省エネ,4番バッターは再エネ(再生可能エネルギー)なのに,問題だらけの8番(原発)にばかり光が当たっている」

かねて原発新増設は「想定していない」と説明してきた政府が,今回の基本方針に「開発・建設に取り組む」と書きこんだ。

脱原発メディアは「反省なき変節」を批判。原発推進メディアは「現実的な選択」を歓迎。ニュースは原発中心で,8番打者が実像以上に大きくみえた。

しかし,新増設はできまい。政府が期待する次世代原発のうち,唯一,現実味があると思われている「革新軽水炉」さえむずかしい。

革新軽水炉とは,炉心溶融対策を施した改良型原発のことだが,完全な安全対策というものはない,というのが3・11原発事故の教訓だろう。〈革新〉を信じて新規立地を受け入れる自治体があるか。

b) 建設費も,かつての標準4400億円がいまや1兆円超。既存原発を壊して建て替えるにしても,廃炉に時間がかかる。革新軽水炉以外の次世代型原発が〈絵に描いた餅〉であることは公然の秘密である。

補注)原発1基の建設費が2倍にもなったわけは,いうまでもない理由であって,あの東電福島第1原発事故に求められる。それ以前であれば「安全神話」に守護されたかたちで建設されていた「原発の新設」が,いまとなっては不可能になった。その神話は,原発が新設されるにしてもその敷地内には立ち入ることはできなくなっていた。

そこで,なるべくその安全「性」を現世・技術的に確保するための努力をしなければならなくなった。当然のこと,その「安全対策」のために要する経費(費用・原価,コスト)がグンと上昇した。

その結果,原発1基にかかる総工費が「かつての標準4400億円がいまや1兆円超」にまで上昇した。もともと「安全神話」といった架空の仮定を置いてあればこそ,原発という電力生産のための装置・機械が「それなりに原価計算を積み上げた価格水準」で建設されていた。

補注)企業経営製造業の場合,生産・販売する製品がいきなりその価格を倍に設定しなければならない事態が,なにを意味するか当事者であれ痛いほど分かるはずである。実際のところ,日本の原発事業は国内販売はともかく,海外向けの輸出はことごとく惨敗してきた。このごろは原発の輸出じたいが「想定可能だ」と妄想できる日本の重工業会社はない。東芝・日立製作所・三菱重工,みなそうなっている。

東電福島第1原発事故以後の2010年代,現に東芝が海外輸出向け「原発の製造・販売」で大失敗し,経営を傾かせる事情が生まれていた。そのための東芝はその後,会社じたいをスピンオフ--企業が特定の部門を分離して新会社として独立させること--を,全社的規模で強行せざるをえなくなっていた。

要するに,原発で大もうけできるはずだった東芝の目算は,「3・11」に発生した東電福島第1原発事故「以降」はダメ,実現不可能になった。日本の大手電力会社にしても,原発をこれから新増設するという企図は,安全対策面から発生するコスト高を覚悟した展開となった。

補注)少し以前の解説になるが,基本点は同じ性質であるゆえ,以下の関連記事を紹介しておきたい。原発は割が合わないのであるが,なぜかこの事実(経済計算)が当然のように無視される。というの,それ以外の要因があれこれ,いろいろと被さってくるゆえの,原発の建設をめぐる事情であったからである。

最近の東芝に関する報道としては,つぎの『読売新聞』の記事を紹介しておきたい。

その意味がいささか理解しにくい

〔記事に戻る→〕 では,新増設も建て替えもなければどうなるか。

c) 既存の36基(ほかに廃炉決定が24基。36基のうち10基が現在再稼働中……,2023年現在では10基,ほかに定期点検中の原発もある)で賄うしかない。36基すべて原子力規制委の審査に適合し,地元が同意し,運転期限も40年から60年に延長したとする。それでも2060年に残るのは8基。あとは消えるだけ。つまるところ,原発は〈持続不可能な〉エネルギーである。

補注)このいいまわし「原発は〈持続不可能な〉エネルギーである」というものは,あくまで簡易でのたとえ話であった。「原発が持続可能なエネルギーであるかどうか」については,あらためていうまでもなく,このような修辞じたいからしてもともと不適切であった。現実遊離の指摘であった。

とりわけ,原発が大事故を起こしていたとなれば,その持続可能性という関心事は架空話にしかなりえない。国土の一部を使用不能にしてしまう原発であるからには,持続可能性といった修辞をもちだすことが無理であった。

また岸田文雄首相は「原発の新増設」にも言及していたが,この「世襲3代目の政治屋」の原子力問題に関する無識ぶりは度しがたいにもかかわらず,原発政策の基本方針に言及しているこの国のエネルギー政策の真価は,まったく信頼が置けないでいた。

反復して断わっておくと,原発は本来,持続不可能である基本の性格を有していた。そのやっかいな物理・化学上の性質は「放射性物質が半永久的に残存する」という点に集約されていた。使用済核燃料などの最終処分場が設置される計画があったが,いまだにその場所が確保できていない。

それどころか,その中間貯蔵施設ですら,いまだにその候補地がいつも模索されているありさまである。この種の難問は,日本の原発史が半世紀以上もの期間を経てきたにもかかわらず,いまだになにも準備も整備もできていない。

原発事業にともなっていた「トイレのないマンション」状態の解消は,いったいいつになったら実現できるのか?

d) 実は,岸田政権も再エネを重視している。原発回帰とみえるものは,脱炭素の緊急要請に伴う地球規模の一時的調整である。

昨〔2021〕年のIEA(国際エネルギー機関)報告書によれば,2050年の世界の電源は87.6%が再エネ。原発は7.7%。一時の原発回帰で増えても10%程度だろうと専門家はみる。

2030年の世界の再エネ比率はIEAの予測で61%。同年,日本は36~38%をめざす。IEAの予測より相当低いが,原発(日本は20~22%)より高い。

補注)最初の段落でもまたさきほども指摘したとおり,日本はなぜわざわざ原発の利用を,いつまでも高い比率の稼働を狙ってだが,ぐずぐずと引っ張っていこうとするのか? 原子力村の利権共同の即時解体などとうていおよびではなく,その体質と利害をいつまでも温存していきたいということか?

冒頭で紹介した安田 陽の専門は電力工学。電力システムに詳しい。その安田が送電網整備をめぐるGXの議論を高く評価している。

今後10年間に官民で150兆円の脱炭素投資を促す,と政府はいう。その投資のなかに広域送電網の整備がある。これが整えば,電力大手の所管区域を超えた電気の融通が可能になる。北海道・東北の風力,九州の太陽光を,他の地域へ送り出せる。

安田によれば,日本の送電網は電流を制御しやすい直流送電が要所要所に採用され,しかも質が高く,使いやすい。2016年以降,電力会社から送電会社が独立し,再エネ活用の送電ビジネスが発展する環境が整っている……。

脱炭素の主役は消えゆく原発ではなく,再エネである。政府方針はこの根本がぼやけている。あれもこれも大事と総花的で弱い。根本をハッキリいい切ってもらいたい。(引用終わり)

『毎日新聞』のこの批判記事は,政府はなぜそれほど原発にこだわるのかという点について,その「根本をハッキリいい切ってもらいたい」と結論していた。しかし,このあたりの論点はむしろ,毎日新聞社側が独自に分析・解明すべき対象であった。つまり,この結論で提示した疑問は,みずからがもっと取材して解明しておくべき対象ではなかったか。

いっていること,主張していることが尻切れトンボ。以上に関連する議論はさらに,続編「本稿(4)」を設けて追究していきたい。本日の記述はここまでとなる。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?