石原なんでも通信 No.7 をお届けします。

先月、久々に京都に行ってきました。桜の季節が終わり、ゴールデンウィークが始まるまでの束の間の休日を取っている京都は 期待通り、落ち着いた佇まいを見せていました。

京都は今や外国人の方が大量に押し寄せており、有名どころは大混雑という情報を耳にしたので、静かに散策ができる場所を探してみました。

「鷹峯(たかがみね)」、名前で選びました。何か厳かで静かな場所っぽいですね。

京都の街から離れた静かな場所といえば、洛北の「大原の里」、「貴船」といったあたりがガイドブックに出て来ますが、鷹峯はそこまで遠くなく、 金閣寺より北に少し上ったところです。京都駅からタクシーで行けば25分 程度で到着します。

「鷹峯」といえば、「光悦村」とガイドブックにあります。

1.「光悦村」

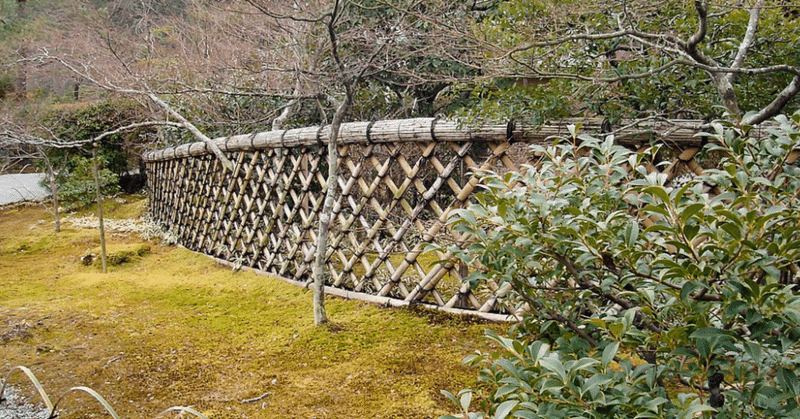

(表題写真は「光悦寺」にある「光悦垣」(ウィキペディアより)

「本阿弥光悦」(1558~1637)って人物、実はその足跡をほとんど知りませんでした。

元々、本阿弥家は刀剣の鑑定・研磨・浄拭(ぬぐい)を家業としていたようですが、光悦は家業よりも、書・陶芸・漆芸・能楽・茶の湯などに携わった数寄者としての活動でその名を残しており、後世の日本文化に与えた影響は非常に大きいと言われています。

光悦は、洛北鷹峯に芸術村(光悦村)を築いたことでも知られています。1615年に徳川家康から鷹峯の地を拝領した光悦は、本阿弥一族や町衆、職人を率いて移住しました。

光悦の屋敷は、彼の死後光悦寺となっています。

通りからもあまり目立たない「光悦寺」の看板をみつけて、慎ましやかな 趣きの山門をくぐると木々が生い茂る自然の渡り廊下が境内に繋がって いきます。

紅葉の時期にはすさまじく美しい光景になるだろうと想像しながら、

しっとりと降る「菜種梅雨」の中を歩きました。光悦の墓も境内にひっそり佇みます。

2.「光悦」が創始した「琳派」

琳派(りんぱ)とは、桃山時代後期に興り近代まで活躍した、同傾向の表現手法を用いる造形芸術上の流派です。本阿弥光悦と「風神雷神図」で有名な俵屋宗達(1570頃~1643)が創始し、尾形光琳・乾山兄弟によって発展しました。

江戸時代の絵画の流派としては 他に「大和絵」を代表する「土佐派」、 時の権力者に仕える事で一世を風靡した「狩野派」があります。

3.源光庵

同じく鷹峯にある 禅宗(曹洞宗)のお寺。光悦寺から歩いてすぐ。

「悟りの窓」 「迷いの窓」でも有名。(JR東海の「そうだ京都、行こう」のキャンペーンでも使われました。

「悟りの窓」 - 解説書によれば、その丸い形は、「禅と円通」の心が表す ありのままの 自然の姿、清らか、偏見のない姿、つまり悟りの境地を開くことができ、丸い形(円)は「大宇宙」を表現するとのこと。 「迷いの窓」 - 四角い形は、「人間の生涯」を象徴します。人間が誕生し、一生を終えるまで逃れることのできない過程を表します。この「迷い」とは「釈迦の四苦」のことで、 この窓が生老病死の 四苦八苦を表すとのこと

紅葉の時期はこの窓から畔やかな光景が映し出されます。

皆さんはこの窓を通して何を感じることができるでしょうか?

3.常照寺

こちらも光悦寺から歩いてすぐ。

1627年に日蓮宗の中興の祖日乾が、同地に学寮である檀琳(鷹峰檀林)を 開きました。後の最盛期には大小30余りの堂宇が建ち並び、学僧200余人が学んでいたとのこと。

日乾に帰依していた島原の名妓「吉野太夫」が寄進した山門(吉野門)があり、吉野太夫の墓もあることから、同寺は吉野太夫ゆかりの寺院となっています。毎年4月には「吉野太夫」を偲ぶ華やかな太夫道中の催し物が開催されます。

さすが京都、知らない場所が、知らない話がまだいくらでもありそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?