宮崎駿を通してみる現代日本人の自然観

テーマシンキング叢書という本に掲載しているエッセイなのですが、このままだと世間に知られずに埋もれてしまいそうなので、ここで公開しようと思います。初稿をコピーしたので誤字脱字があります。見つけたら修正していきます。

1.はじめに

神学部3年生の頃、英書購読という講義で印象深い本と出会った。アメリカでの1年間の海外研修を終えた旧約聖書神学を専門とする教員が選択された本で、タイトルは「Ecology」である。どういう領域の研究者が、何年に書いたのか、全く覚えていない。今まで触れたことのない単語が用いられ、2年以上も神学の勉強をしていながら、思いもつかなかった思想が紹介されており、20年以上たった今も忘れずに覚えている。

印象に残っている単語は3つ。一つはタイトルの"ecology"、次に"anthropocentrism"、もう一つは"subdue"である。私が当時使っていたのは研究社発行の『新英和中辞典 第四版』で、この辞書には"ecology"の訳として「生態学」としか記述されていない。当時「公害」や「環境破壊」という言葉は普及していた。私は中学生から高校生の時代を三重県四日市市という町で過ごしたのだが、四日市に転居する前に住んでいた京都の友人からは「四日市ぜんそくになる」とおどされた。確かに高度経済成長期に四日市市は大気汚染がひどかったと聞いている。私が過ごした期間も空気はきれいとは言えなかった。しかしぜんそくになるほどひどくもなかったように記憶している。現在では小学生でもエコロジーという言葉を知っているが、当時は公害や環境破壊ほどは普及していなかった。だから"ecology"という英語もその訳語である生態学という言葉も私にはぴんとこなかった。

"anthropocentrism"にいたっては辞書に掲載されていなかった。ただしこの単語は3つの部分から構成されていることが容易に推察される。"anthropo" + "centr" + "ism"である。anthropoはanthropology(人類学)のように「人、人類」などを意味する接頭語であり、centrはcenter(イギリス英語ではcentre)の変化形だと推測できた。ismは主義を意味する接尾語だということは知っていた。後日、この言葉に「人間中心主義」という訳語があてられていたことを知ったのだが、最初は訳に苦しんだ。

こうして英語の訳には苦労したのだが、その内容は当時の私にとって斬新で興味深かった。西洋社会の天然資源乱開発の原因はキリスト教における聖書の翻訳ミスにあるというのだ。キリスト教に対して絶対的な信仰をもつ神学部の学生にとって、これは不快感を伴う驚きの指摘であった。

問題の聖書の箇所は旧約聖書の次の部分である。

神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを造られた。神はこれを見て、良しとされた。神は言われた。

「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。」

神は御自分にかたどって人を創造された。

男と女に創造された。

神は彼らを祝福して言われた。

「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべて支配せよ。」

神は言われた。

「見よ。全地に生える、種を持つ草と種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。」

そのようになった。

(新共同訳『旧約聖書』創世記第1章25ー30)

これは神による創造の物語の一部である。神は天地を創造した後、草や木、魚や動物などあらゆる生物を創造し、最後に自分の形に似せた人間を造った。そして最後に造った人間にすべての被造物を「支配する」ように命令したのだ。この「支配する」(英語ではsubdue)という言葉が問題発生の原因となった。

もともと旧約聖書はユダヤ教の正典でありヘブライ語で伝えられていた。「支配する」のヘブライ語kabash(カバッシュ)は「鞭打って血を流してでも無理やりに屈服させる」「踏み台にする」という意味である。人間は神の似姿、つまり神の代理人として創造された。だから人間は神から人間以外の被造物を支配する力が与えられたのである。ここまで本を読んできて英書購読担当者はkabashというヘブライ語について解説し始めた。この授業は英書購読、英語の本を読解する授業である。しかし彼自身は旧約聖書を専門とする研究者で、ヘブライ語を自由に扱う。だからその立場からkabashをsubdueと訳すことに疑問を持っていた。

彼はkabashという言葉は決して「支配する」という意味ではない、と主張する。本来、kabashは支配するという強い意味ではなく、「見守る」あるいは「管理する」という意味であると説明した。この意味の相違がもたらす結果は大きく異なる。いうまでもなく旧約聖書はキリスト教の正典である。旧約聖書はまずギリシア語に訳され、さらにラテン語に、宗教改革以後は各国語に翻訳された。そのほとんどの翻訳においてkabashは「支配する」あるいは「従わす」という意味に訳される。この意味では、人間は神の代理人として人間以外の被造物を「自由に利用」してよい、と解釈されることになる。実際キリスト教を国教とする西洋諸国では、神の被造物である天然資源を躊躇なく開発してきた。その結果、産業文明は発展した。それが神の意志だからだ。少なくともキリスト教を基盤とする社会では、天然資源の開発や自然環境を人間のために利用することが神に命じられたことだと考えられてきた。そうした継続的な資源開発と産業文明の発展の結果、自然破壊、環境汚染が生じる。おそらくkabashを「見守る」あるいは「管理する」という意味にとらえてきたならば、こうした結末には至らなかっただろう。

いずれにせよ、当時の私にとって西洋の産業文明の発展が旧約聖書の言葉の解釈にあるという主張は斬新であった。現在は自然破壊の原因がキリスト教思想にあるという主張が、歴史学者リン・ホワイト・ジュニアが1967年に発表した論文『現在の生態学的危機の歴史的根源』とそれに端を発する論争にあるということを知っている。また「支配する」という意味ではなく、「管理する」という意味であるという主張をした人は少なくなく、それをスチュワード精神と呼ぶことも知った。しかしそれでも自然破壊が宗教的精神と結びつくという考え方に対する新奇さは今でも薄れない。

「支配する」という意味だと考えるにせよ、「管理する」という意味だと考えるにせよ、そこには共通する観点がある。両者ともに二元論的にとらえている。すなわち「人間」対「他の被造物」という視点である。キリスト教は宗教として成立するプロセスの中でギリシア思想の影響を強く受けた。旧約聖書の解釈においてもギリシア思想の影響を受けている。ギリシア思想の特徴の1つに二元論がある。ギリシア思想ではあらゆる現象を二元的に捉えて分析する。そしてもう1つの特徴は人間中心主義である。ギリシアの神々は抽象的な対象であっても人格化され、人間と同じ姿で描かれている。キリスト教はこうしたギリシア思想の影響を受けて「人間」と「他の被造物」をとらえる。

ここまで「他の被造物」と表現してきた対象は、現在の我々がイメージする「自然」(nature)である。ギリシア思想ーキリスト教を文明の基盤とする西洋では、世界を「人間」対「自然」という二元論的図式でとらえ、人間中心主義の立場から人間は自然を文明発展のための資源として利用してきた。急速な技術文明の発達の結果、環境汚染や天然資源の枯渇が生じ、その反動として西洋では1970年代頃からエコロジー運動が展開されることになる。

西洋では「人間」対「他の被造物」=「人間」対「自然」という図式で自然をとらえていた。日本ではどうか? 日本人は西洋とは異なった自然観をもっている。本稿では日本を代表するアニメーション作品を通して、現代の多くの日本人が共感する自然観がどのようなものなのかについて論じたいと思う。

2.なぜ宮崎駿なのか

自然について論じる場合、普通であれば自然について書かれた哲学者の論文、生態学を専門的に研究する学者の意見、エコロジー運動を展開している思想家の考え、あるいは自然論について論じた歴史学者の本などを題材にする。しかし本稿ではそういった一般的な筋道にそっては議論しない。いわゆる正統派な議論はすでに多くの論者が行っているからである。本稿ではそうした専門的な議論の筋道ではなく、一般の人が身近に感じ、日常の中で考える方法論によって議論する。

それでは一般の人が身近に感じる「自然についての議論」とは何か。現在の我々にとってそれはアニメーション作品である。アニメーション作品であれば老若男女の区別なく誰もが議論の対象にできる。ただしどんなアニメーション作品でもいいわけではない。特定のジャンルに偏ったアニメーション作品では「誰もが」知っているわけなく、議論の対象にできないだろう。そこで本稿ではタイトルにもあげているように宮崎駿作品を取り上げたいと思う。

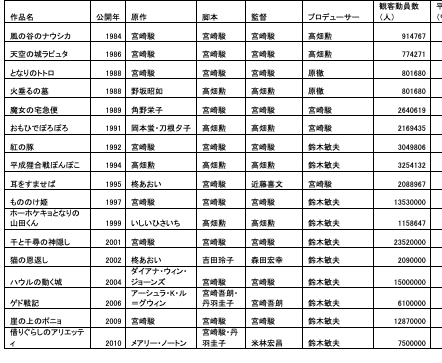

表1

なぜ宮崎駿なのか。本章では自然についての議論に宮崎駿作品を取り上げる理由を簡単に説明したい。表1はこれまでにスタジオジブリが公開した作品の一覧である。表1には劇場で公開された期間の観客動員数と地上波テレビ(日本テレビ)で放送された時の平均視聴率がある。観客動員数に注目すると、最初に原作・脚本・監督を手がけた『風の谷のナウシカ』は91万人程度だが、脚本・監督を担当した劇場4作品目『魔女の宅急便』では260万人をこえた。1997年公開の『もののけ姫』以降、宮崎駿が監督した作品(『千と千尋の神隠し』、『ハウルの動く城』、『崖の上のポニョ』)はすべて日本の総人口数の1割を上回る観客動員数となっている。

テレビ視聴率をみると、ここにあげた数字は複数回放送されたうちの平均視聴率であり、宮崎駿が監督した作品は視聴率20%前後を推移している。単独の視聴率をみると、『もののけ姫』のテレビ初放送(1999)では35.1%、『千と千尋の神隠し』の初放送(2003)では46.9%を記録していた。『となりのトトロ』は大部分が視聴率20%をこえている。なお宮崎駿が監督していない他のスタジオジブリ作品の観客動員数や視聴率は、他の日本映画作品と比較するとけっして低い数字ではない。しかし宮崎駿がスタッフに名前を連ねている作品の数字と比較すると見劣りする。

これほど多くの日本人が視聴している作品を制作した監督は宮崎駿の他にはいない。宮崎駿の作品には多くの日本人が共感する何かがあるのだと考えられる。視聴者が多いということは、作品を通して視聴者に多くの影響力をもっているということも言える。日本人の多くの共感を呼び、同時に多くの日本人に影響力をもつ、というのが宮崎駿作品をとりあげる1つ目の理由である。

もう2つは宮崎駿作品に対する批評家の評価である。宮崎駿が最初に全編にわたって演出を手がけた作品『未来少年コナン』(1978年NHK初の30分アニメ)と『風の谷のナウシカ』では、高度な科学技術が自然破壊に結びつくことを重要なテーマの一つとしている。第二次世界大戦後、経済的成長を優先した日本社会では産業の発展を重視し、それによって生じる環境汚染や公害に対しては目立った対策を講じなかった。そのため生活環境を脅かす公害が全国的に蔓延し、1960年代後半から公害問題について注目されるようになり、ついに1967年公害対策基本法が制定される。しかしながらこの法律が定める公害の対象は限定的で、経済の発展を妨げるような対策については実施が見送られた。公害を抑止する対策が実施されなかった結果、四日市喘息、水俣病、イタイイタイ病などの公害病が生じることになった。1970年代にたとえ経済の発展が妨げられることになっても、公害対策を実施しなければならないと真剣に議論されるようになり、公害対策基本法が改正される。こうして公害が環境問題として認識されるようになった時期に宮崎駿の作品が公開されるのだ。

こうして宮崎駿は環境問題を扱う監督して評価され、社会的に認識されるようになる。実際、彼の作品には必ずといっていいほど「人間」対「自然」という構図が用いられる。つまり本稿におけるテーマである「自然」が作品の中で展開されている。これが宮崎駿作品を取り上げる2つ目の理由である。

最後に私が宮崎駿作品のファンだからである。『未来少年コナン』に感動し、その後に発表されたすべての作品を鑑賞し、大学での授業にも教材として何度も使用してきた。宮崎駿はきわめて優れたストーリーテラーである。彼はきわめて複雑でわかりにくい問題を、アニメーションという媒体を使って理解しやすい物語として我々の前に提示する。私だけでなく、学生たちも宮崎駿の作品を通してさまざまな問題を理解するようになる。専門的な文献を用いるよりも宮崎駿の作品を利用した方が授業は進めやすい。

以上の理由から本稿では宮崎駿の作品を対象として利用する。ただし宮崎駿が監督したすべての作品ではなく、彼が原作の作品のみを用いる。別の原作者が存在すると、どの部分が宮崎駿の思想なのかがとらえにくくなるからである。したがって本稿では『風の谷のナウシカ』、『天空の城ラピュタ』、『となりのトトロ』、『紅の豚』、『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』、『崖の上のポニョ』の7作品を取り上げる。

3.宮崎駿作品における「自然なるもの」

ここでは宮崎作品の中で「自然なるもの」として描かれている感じられる部分について紹介していきたいと思う。

【風の谷のナウシカ】

映画のオープニング、観客は今までみたことがない風景をみる。荒廃したということしかわからない家の中で、登場人物のひとりユパが一言「また村が、ひとつ死んだ」と発する。その後、「風の谷のナウシカ」というタイトルバックの直前に次のようなテロップが表示される。

巨大産業文明が崩壊してから1000年

錆とセラミック片におおわれた荒れた

大地に くさった海・・・腐海(ふかい)と

呼ばれる有毒の瘴気を発する菌類の

森がひろがり 衰退した人間の生存を

おびやかしていた

このテロップは映画の舞台を説明する内容になっている。だがテロップだけではその内容がよくわからない。なぜ巨大産業文明が崩壊したのか、有毒ガスを発する菌類がどうして発生したのかなど。もちろんこれらの議論については映画本編で明らかにされる。しかし原作の漫画をみるともう少し詳しく説明したテロップがある。

ユーラシア大陸の西のはずれに発生

した産業文明は

数百年のうちに全世界に広まり

巨大産業社会を形成するに至った

大地の富をうばいとり大気をけがし

生命体をも意のままに造り変える巨

大産業文明は

1000年後に絶頂期に達し

やがて急激な衰退をむかえることに

なった

「火の7日間」と呼ばれる戦争によ

って都市群は有毒物質をまき散らし

て崩壊し

複雑高度化した技術体系は失われ

地表のほとんどは不毛の地と化した

のである

その後産業文明は再建されることな

く 永いたそがれの時代を人類は生

きることになった

映画と原作のテロップには相違がある。映画では物語の舞台が架空の世界なのか地球なのかわからない。原作ではユーラシア大陸の西のはずれに発生した産業文明、つまりイギリスでの産業革命について語られ、舞台が地球の未来であることがわかる。それでは舞台は巨大産業文明崩壊後1000年なのか、それとも数百年程度なのか、映画と原作では異なっている。

重要なことは有毒ガス(有毒物質)が発生するようになった原因である。原作では都市群が有毒物質をまき散らして大地を不毛の地としたとあるが、映画では腐海の森が有毒ガスをまき散らすことになっている。この点については少し注意して読み解く必要がある。

このようにテロップに書かれた舞台設定には相違点が多いが、大きな枠組み自体は同じである。つまり発達した科学技術に支えられた産業文明が地球を席巻したが、それが崩壊し、地球は人類の生存が危うくなるような環境になってしまった。この枠組みを出発点にして映画本編に描かれた「自然なるもの」をみていきたい。なお漫画では内容が異なる点があるが、ここでは映画版を優先する。

第二次世界大戦後、資本主義社会を代表するアメリカ合衆国と社会主義社会を代表する旧ソビエト連邦とが対立し、いわゆる「東西冷戦体制」という対立構造が成立していった。第二次世界大戦終盤に開発・利用された核爆弾は戦争終結後も開発が続けられ、もしアメリカ合衆国と旧ソビエト連邦が戦争状態になり、第三次世界大戦が勃発すると、世界は滅亡するだろうと言われた。実際には第三次世界大戦は起こらなかったが、両国が関与する戦争が繰り広げられた。朝鮮戦争(1950ー53)は北朝鮮を支持する旧ソ連と韓国軍を支持するアメリカの代理戦争であった。また1950年代後半に勃発したベトナム戦争も、1964年からアメリカが本格的に参入することによりアメリカと旧ソ連の代理戦争と化し、1975年の北ベトナムの勝利(アメリカの敗戦)まで続く。この間、キューバ危機(1962)も生じており、いつ第三次世界大戦に移行してもおかしくない状況にあった。

このように地球規模での危機的な状況にあった当時の世相の影響をうけた作品が1960年代から1970年にかけて次々と発表されている。典型的な作品は『ウルトラマン』や『仮面ライダー』などの子ども向けの特撮作品、そしてのちのアニメブームの火付け役となった『宇宙戦艦ヤマト』である。ユリ・ゲラーを中心とした超能力番組やノストラダムスの大予言などの終末的思想を扱った作品も現実の危機的状況をシンボリックに扱った作品だと言えよう。

戦争は科学技術の急速な進歩を促進する。同時に人間の存在自体を脅かす。『風の谷のナウシカ』にもこうした時代の危機感が現れる。高度な科学技術に支えられた産業文明において人間はより大きな欲望を膨らませていく。そしてついに地球規模での戦争が勃発する。欲望に後押しされた戦争は途中での和解にはいたらない。「火の7日間」による地球の壊滅によって、ようやく人類は自分たちのおろかさに気づく。宮崎駿は『風の谷のナウシカ』において地球環境のリセットという設定を行う。

リセットされた地球環境の中で登場するのが腐海の森と巨大な蟲(むし)である。腐海の森は瘴気(しょうき)と呼ばれる有毒ガスを発する巨大な菌類によって構成されている。王蟲(おうむ)を代表とする蟲は瘴気の中でも清浄な空気の中でも生存できる。腐海の森と蟲は人間によって造られたものではない。それどころか人間にはまったくコントロールできない存在である。これらは人間の手の及ばないところで発生し、地球全体に広がっていく。人間は生存できる場所が浸食されるのを指をくわえてみていることしかできない。だから人間は腐海の森を自分たちの世界とは別の世界だと考え区別する。映画の冒頭で、ナウシカが蟲に向かって自分の世界に帰るように話しかけるのはそのためである。少なくとも人間は腐海の森に干渉しないようにしている。

王蟲の死体を苗床として広がっていく腐海の森は瘴気を発するのだが、これは有毒化した大地を浄化するための機能である。人間にとって自らの存在を脅かす腐海の森は、実は地球全体を浄化するために存在しているということを、ナウシカが明らかにする。人間は一方的に天然資源を使って発展し、ふくれあがった欲望によって自滅した。人間が汚染した地球は、地球自体の意志によって浄化作用をもつ生物を産みだし、自ら再生するというのがこの物語で語られる「自然なるもの」である。

【天空の城ラピュタ】

『天空の城ラピュタ』にはスウィフトの『ガリヴァー旅行記』が登場する。しかし現実の歴史とは異なった発展を遂げている、いわば地球のパラレルワールドが舞台となっている。時代は宮崎駿によれば19世紀末「機械が機械の楽しみをもつ時代」がモデルである。『天空の城ラピュタ』の高度産業文明は自らの科学技術の危険性を理解し、その技術を封印してしまった。こうして文明の技術を実現できる空中の城ラピュタは歴史から姿を消し、伝説という形で人々に語り継がれることになる。

宮崎駿はプロデューサー高畑勲にすすめられ、イギリスのウェールズ地方へロケハン(ロケーション・ハンティング、いわゆる取材)に向かった。『天空の城ラピュタ』で描かれた城、炭鉱の町の風景はこのロケハンでの印象がもとになっている。ちなみに『風の谷のナウシカ』では、宮崎はロケハンで屋久島を訪れており、このロケハンが腐海の森描写に影響を与えている。さて『天空の城ラピュタ』の風景、たとえば岩山にたてられた住居、畑や草原の中の城などは、人によってつくられた。しかし観客はそうした人の手によってつくられた事物によって構成された風景を人為的だとは感じない。炭鉱の町はもともと岩山だった場所に無理やり家を建てたかのように感じられるだろうが、そこはもともと岩山だったわけではなく、鉱山として開発する中で岩山になったのである。

人間が生活するためには何らかの形で大地に働きかけなければならない。地面を掘り返し、森を切り倒して住居を建て、土地を耕して人間が食する植物を植える。何らかの形で大地を人間の手でコントロールしなければ生活できない。しかし我々はそのようにコントロールしたということを意識しないようになり、いつしか忘れてしまう。

一方、映画の最後に登場する伝説の空中城ラピュタはどうか。ラピュタの中央には巨大な飛行石の結晶が設置されている。この巨大な飛行石の結晶は高度な科学技術によって造られたものであり、その力によって空を漂う。ラピュタは科学技術を封印してからは地上との交渉を一切たち、ラピュタにいた王族は地上に降りて、他の人間からは距離を置いてほそぼそと生活している。高度産業文明の知識はいっさい継承されない。無人と化したラピュタは、人々の侵入を避けるために巨大な積乱雲によって守られ、その存在を隠している。

ラピュタが封印されてからどのくらいの時間が経過したかはわからない。雨水、城に残されていた植物や小動物、そしておそらく空中を浮遊してきた植物の種や鳥などによってラピュタは独自の変化をとげた。伸び放題に成長した植物は、城のあちらこちらを浸食し、巨大化している。特に城の中央を貫く大木は、木の成長のエネルギーに視聴者が圧倒するように描かれる。ただ数台稼働しているロボットによって一部は整備されているようであった。このラピュタの風景こそが『天空の城ラピュタ』に描かれた「自然なるもの」だと考える。

【となりのトトロ】

「子どもたちのための健全なファンタジー、しかも日本の里山を舞台に据える」(叶 2006:112)ために、宮崎駿は『となりのトトロ』を制作した。この作品は宮崎駿がはじめて日本を舞台にして描いた作品である。

舞台は昭和30年代の東京郊外、モデルとなったのはおもに所沢である。この作品では宮崎駿だけでなく、作画監督や美術監督らも当時の日本の里山やその周辺地域の風景、日本家屋を徹底的に分析した。それまでのアニメーションでは描かれなかった季節や時間の違いによる光の変化を正確に描いた。また森や田園の植生を描き分けている。たとえばメイが自宅の庭からトトロの寝床に向かう途中の草むらを注意してみると、複数の雑草が描き分けられていることがわかる。このような詳細な表現によって、日本人の多くが懐かしさを感じ、また日本の原風景だと共感できるような風景が完成した。私が少年時代を過ごした京都市左京区の岩倉には、メイや五月が小学校に向かっていた場面のような田園風景が広がり、母親が入院している療養所に向かう途中の風景と同じような山があった。私は『となりのトトロ』のなかの風景を見ながら少年時代に遊び回った場所を思い出した。多くの視聴者がどうような体験をしたに違いない。

『となりのトトロ』は『火垂るの墓』との2本立てで公開されたが、映画興行としては成功したとは言えない。興行収入としては『風の谷のナウシカ』を下回った『天空の城ラピュタ』よりもさらに低かった。公開当初はお金を支払ってまで映画館で鑑賞するだけの価値がある作品だとは認識されなかったのである。

しかし作品としての評価は高かった。公開された1988年のさまざまな映画賞を受賞する。それだけではない。すでに述べたように『となりのトトロ』はテレビ放送での視聴率が安定して20%前後を記録する。さらに1997年に販売された廉価版(低価格再販分)のVHSが2003年までに190万本出荷、2001年に販売開始されたDVDは2003年までに60万枚出荷され、以後も販売数を伸ばしている。一度でも映画を鑑賞した人の多くが『となりのトトロ』の世界に魅了されたのである。そしてついに『となりのトトロ』に登場したキャラクターがスタジオジブリの看板キャラクターとして定着した。

このように多くの人が『となりのトトロ』の世界に共感し、日本の原風景としての郷愁をもったと思われる。それでは『となりのトトロ』ではどのように風景が描かれていたのか。

結論を先取りすれば『となりのトトロ』に登場する風景は「人工的に整備された自然」である。あぜ道によって正確な四角形に区切られた田んぼ、雑草が刈られている道、迷路のように同じように切られた生け垣、人が住んでいる空間の邪魔にならないように整えられた森などが描かれている。『となりのトトロ』に登場する森や木、草、川、池、山はすべて人の手によって整備される。人の手をかりないで成長した植物は一つとして存在しない。トトロが住む「つか森」と呼ばれる鎮守の森も、祠や手水舎(てみずや)は長い間放置されたようになってはいるが、参拝する空間は掃除されている。

このように『となりのトトロ』に描かれた「自然なるもの」はすべて人間によって整備されている。多くの視聴者はこうした「整備された自然」に「自然」を感じ、郷愁の念をもつのである。

【紅の豚】

『紅の豚』公開後のインタビューで、宮崎駿はこの映画について「子どものためのアニメーションを作ってきた自分が、中年の自分を癒すための作品を作ってしまった」あるいは「趣味で固めたモラトリアム映画」などと批評している。確かにこの作品は宮崎の趣味の世界が細部にまで展開されたファンタジーである。飛行艇の描写についてはすべてのカットに宮崎の手が加わっている。宮崎の飛行機へのこだわりが具現化した作品である。しかしながら観客はこれを受け入れ、興行的には一定の成果を上げた。

映画の舞台は第1次世界大戦後のアドリア海だが、モデルとなったのは旧ユーゴスラビア領の島々である。この映画でも制作に先立ってイタリアでのロケハンを実施している。宮崎駿はイタリアで当地の雰囲気を直接体験し、飛行艇についての資料を入手した。

さて「自然なるもの」と関係して重要なことは、主人公が飛行艇乗りだ、ということである。主人公マルコ・パゴット(ポルコ・ロッソ)は水や波の浸食によって洞窟が形成された小さな島に住んでいる。小さな小屋が作られているが、ほとんど人間の手は加えられていない。彼が乗っている飛行艇も海からこの洞窟に入れられている。飛行艇は通常の飛行機のように長い滑走路は必要ない。胴体自体が船のようになっており、水面に離着水できる。実際、映画の中でマルコの飛行艇は飛行場へは離着陸していない。ミラノで飛行艇の故障を修理した後も、運河から離水している。

マルコが乗る飛行艇は主要部分が木材で構成される。飛行艇は飛行場のように大地を改造する必要もなく、大量な金属を精製する必要もなく、環境破壊が最低限に抑えられている。『紅の豚』ではいわば環境に優しい機械が用いられているのである。

【もののけ姫】

宮崎駿が書いた『もののけ姫』の企画書には次のように書かれている。

中世の枠組みが崩壊し、近世へ移行する過程の混沌の時代室町期を、二十一世紀に向けての動乱期の今と重ねあわせて、いかなる時代にも変わらぬ人間の根源となるものを描く。

神獣シシ神をめぐる人間ともののけの戦いを縦糸に、犬神に育てられ人間を憎む阿修羅のような少女と、死の呪いをかけられた少年の出会いと解放を横糸に織りなす。

また物語の冒頭、呪いを受けた主人公アシタカを村から追放することに決めた会合の中で一人の長老が次のように述べる。

大和との戦さに敗れ、この地に潜んでから五百有余年。今や大和の王の力は萎え、将軍どもの牙も折れたと聞く。だが、我が一族の血もまた衰えた。この時に、一族の長となるべき若者が西へ旅立つのは定めやもしれぬ。

これらの言及から『もののけ姫』の時代設定は応仁の乱(1467-77)以降のことであると推測される。また映画パンフレットによるとアシタカはエミシ(蝦夷)の末裔であり、東北地方の隠れ里が映画の最初の舞台となる。その後、アシタカは西方に移動し、タタラ場があった中国地方のどこかに舞台の中心が変わる。

『もののけ姫』ではこれまでと異なり、メインスタッフと美術スタッフ全員の総勢16名という大きな規模でロケハンが行われた。ロケハン先は宮崎駿が『風の谷のナウシカ』の時にも訪れていた屋久島である。また冒頭とラストの森林シーン、エミシの里、シシ神の森など重要なシーンの美術を担当した男鹿和雄は単独で白神山地を取材している。どうしてこれほどのロケハンを行ったのだろうか。

室町中期(15世紀)頃の日本にはまだ原生林が多く残っていた。特に東北地方には原始林も残っていたと思われる。『もののけ姫』ではそうした原生林や原始林がメインの舞台になる。宮崎駿はメインスタッフと美術スタッフに原生林を実体験させて、作品に反映させようと考えた。実際『もののけ姫』に描かれた森林は、それまでのアニメーションにはなかった緻密な森林が描かれている。

綿密な美術を達成するためだけにロケハンしたわけではない。宮崎は『風の谷のナウシカ』を企画する前、1970年頃に中尾佐助が提唱していた照葉樹林文化論に触れ、感銘を受けた。『もののけ姫』にはこの照葉樹林文化論の世界観が反映している。屋久島へのロケハンを通して、宮崎は自身の思考を深めようとしたのではないだろうか。

ロケハンのおかげで『もののけ姫』に登場する森は場所によって描き分けられている。東北エミシの村は、必要最低限の木しか伐採されず小屋が建てられている範囲のすぐ隣に森がある。エミシのまわりの森はブナやナラが中心の森である。鬱蒼と茂り、隙間はほとんどない。タタリ神が通り抜けた森もブナやナラが中心となった森で、人の手は加わっていない。

アシタカが最初にジゴ坊と出会う集落は、整備された田畑が広がり、林の木は無秩序に育ったものではなく、植林され、整備されている。その後も人間によって整備された集落や道が続く。タタラ場にいたっては、もはやもとの地形がわからぬほどに改造されている。映画の中で紹介されるように製鉄は大量の環境資源を利用する。実際に映画のように森林が失われてはげ山になったかどうかは定かではない。おそらく木の伐採と同時に植林を行っているため、映画で表現されたほどはげ山になったことはないだろうが、中国山地の大部分は人間の手によって新しい植生になっているのは確かだ。

シシ神の森は、屋久島の風景が反映された照葉樹林である。照葉樹林はクスやシイなど光沢のある広い葉をもつ常緑樹(照葉樹)を中心にして構成されている。日本では西日本の多くの地域が照葉樹林であったとされる。人間が手を入れない照葉樹林は隙間もないほどに植物が繁茂し、昼間でも薄暗い。私が子どもの頃に過ごした町には何年も放置したような雑木林があった。子ども心に「ジャングルのようだ」と感じた。昼間でも薄暗いのだが、夜になると天狗や鬼が出てきそうな雰囲気になる。それほど鬱蒼としていた。

『「もののけ姫」はこうして生まれた。』というメイキング・ドキュメンタリーのなかで美術スタッフの竹重洋二が次のように話している。

谷間の農村の風景なんですが、そのまま描くと画面がすべて木に覆われてしまって、ヌケがなくなるんですね。でまぁ、日本の風景をストレートに描くと、そういうヌケっていうのは、なかなか出来にくいものだろうと思うけど、映画の中ではそれが必要だ、空間のヌケを描けって言われましたね。画面全体を埋めちゃうと、やっぱりうっとうしいんですよね

(浦谷 1998:94)

原生林であっても人間によってつくられた雑木林でも、繁殖した植物は空間を埋め尽くし、人間の目からは「空間がない」ようにみえる。アニメーションというメディアでその状態をそのまま写像すると何が描かれているのか、わからなくなる。そこでアニメーションでは、不必要だと考えられる木をぬいて「ヌケ」をつくるのである。

長い間日本では森に神が住んでいると考えてきた。映画の中での太古の森に住む人の言葉を話す体の大きな動物、という設定はこうした思想に基づいている。人間は自分たちの欲望を満たすために森林の資源を利用するようになる。木材、石材、鉱物あるいは開墾して田畑として利用するなどである。こうして森林を開発しても、森林に神はいなかった。その体験から人間は森林への畏敬の念を弱め、自分たちの都合の良いように伐採や植林を行い、人間の生活に適した植生に変えていった。

このように『もののけ姫』には人間の手が加えられていない原生林と、徹底的に人間の手が加わった里山や鉱山とが対比的に表現されている。

【千と千尋の神隠し】

『千と千尋の神隠し』は現代日本のファンタジーである。舞台の大部分は異界であり、現実の人間の世界はほとんど登場しない。また具体的に見える形で表現された「自然なるもの」のシーンはほとんどなく、後半部分の一面が海になったシーンと、銭婆の住居に向かうシーンくらいであろう。むしろ『千と千尋の神隠し』での「自然なるもの」の表象は油屋に集まる客である。

湯婆婆が述べるように、油屋には八百万(やおよろず)の神々が訪れる。日本ではありとあらゆる物や現象を神格化した。いわゆるアニミズムである。山、海、川、巨石、巨木、変わった形の岩、動物(特に人間の食料となる動物)などの物、火、雨、風、嵐、雷、地震、災い、あるいは富、貧などの現象に何かしら神聖なものを感じ、神として崇めるようになった。こうした神々の多くが異界では人型(ひとがた)として具現化して、油屋に来て、湯につかったり、食事したりして癒しを得るのである。

油屋を訪れる神々は一様に疲れている。特にひどいのはオクサレさまである。どろどろのヘドロを身にまとい、悪臭を放ちながらオクサレさまはやってくる。千尋はオクサレさまに大量の薬湯をかける。その途中でオクサレさまに刺さったトゲを発見し、油屋の仲間と一緒にこのトゲを抜く。するとそこから自転車や家電、建材などさまざまな廃棄物がくっついて出てきてしまう。最後に釣り糸についたウキを抜くと、残った液体が噴出して、オクサレさまは翁の仮面をかぶった竜になって飛び去ってしまう。オクサレさまは実は「名のある河の神」だった。人間がゴミを河に廃棄し、河を汚してしまったため、河の神は汚れてオクサレさまになってしまったのである。

人間の世界で人間によって汚れをうけ、疲れてしまった神々は、異界にある油屋で癒され、また人間の世界に戻っていく。宮崎駿は『千と千尋の神隠し』のなかでこのような人間と自然なるものとの関わり合いを表現したのである。

【崖の上のポニョ】

『崖の上のポニョ』は現代日本を舞台にしたファンタジーである。『千と千尋の神隠し』のように、現実の世界から異界に行ってそして帰ってくる、つまりリアルとファンタジーとが入り交じるファンタジーではない。『崖の上のポニョ』は全編がファンタジーである。

これまでの宮崎駿作品は、『風の谷のナウシカ』や『天空の城ラピュタ』のように全編がファンタジーの作品であっても、どこかに現実との接点のようなものが描かれていた。現実世界を感じるリアルさがあった。個人的な感想だが、『崖の上のポニョ』は一部現実世界を感じるリアルさはあるが、それを含めて現実感が弱い。おそらく冒頭のシーンが異界として描かれた海から始まるからであろう。そして同時にこの冒頭シーンが『崖の上のポニョ』の自然なるものを示す最初のシーンになる。

カメラは海上から海中へ移動する。宮崎駿が描いた絵コンテにはこの最初のシーンには「妙に生き物の多い世界」「生態系無視!」というメモ書きが描かれていた。実際の生態系では特定の範囲に住める生物の数はおおよそ決まっている。あまりに密度が高いと生存できない。

人間は森林のようには海に働きかけていない。特に深海に対しては調査すること自体が困難である。だから『崖の上のポニョ』の冒頭のように生物が爆発的に発生している場所が深海を中心に残っているかもしれない。映画の中では、上陸したフジモトが乾燥しすぎないように「深海の水」をまいているのは深海の不可思議さと関係している。『崖の上のポニョ』では人類にはまだまだ謎が多い海からの視点がポイントになる。

海の生物の立場から見れば、人間の世界は「汚染」されている。実際、『崖の上のポニョ』でも人間が海を汚染しているシーンが描かれていた。だからフジモトは海の生物が人間の世界と接触しないように監視する。それだけではない。フジモトの仕事の一つは海の生態系を維持することであり、必要に応じて魔法を使う。魔法を扱うフジモトは魔法の水と生命の水を保有していた。この生命の水がポニョによって海にあふれ出し、海に生命があふれていたデボン紀の生物が復活する。海の水はふくれあがり、生命の爆発が生じて生物が海にあふれ出す。この生命の爆発に人間は関与しない。あくまでも生命の爆発は海の生物に限定される。この生命にあふれた海が『崖の上のポニョ』での「自然なるもの」である。

4.日本における「自然」という言葉

宮崎駿作品を詳細に分析する前に、日本語の「自然」という言葉の意味と用法について確認しておきたい。日本語の辞書で「自然」という言葉を調べると、以下のように記載されていた。

<『広辞苑第6版』岩波書店>

①(ア)(ジネンとも)おのずからそうなっているさま。天然のまま人為の加わらないさま。あるがままのさま。枕草子267「ーに宮仕へ所にも、親はらかの中にても、思はるる思はれぬがあるぞいとわびしきや」

(イ)(副詞的に)ひとりでに。「ーそうなる」

②(ア)[哲](physisギリシア・naturaラテン・natureイギリス・フランス)人工・人為によりなったものとしての文化に対し、人力によって変更・形成・規整されることなく神の、おのずからなる生成・展開によってなりいでた状態。超自然や神の恩寵に対していう場合もある。

(イ)おのずからなる生成・展開を惹起させる本具の力としての、ものの性(たち)。本性。本質。太平記2「物相感ずること皆ーなれば」

(ウ)山川、草木、海など、人類がそこで生まれ、生活してきた場。特に、人が自分たちの生活の便宜からの改造の手を加えていない物。また、人類の力をこえた力を示す森羅万象。「ー破壊」「ーの猛威」「ーの摂理に従って生きる」

(エ)精神に対し、外的経験の対象の総体。すなわち、物体界とその諸現象。

(オ)歴史に対し、普遍性・反復性・法則性・必然性の立場から見た世界。

(カ)自由・当為に対し、因果的必然の世界。

③人の力では予測できないこと。

(ア)万一。平家物語7「ーの事候はば」

(イ)(副詞として)もし。ひょっとして。御伽草子、一寸法師「ー船なくては如何あるべきとて」

<『明鏡国語辞典』大修館書店>

(一)[名]

①人為によらないでこの世に存在する、すべての物や現象。森羅万象。天地万物。

「ーを友とする」「ーの営み」「ー災害」

②[形動]人為によらない、そのもの本来の状態であること。天然。

「ーの/な甘み」「ーのままの森林」

③[形動]言動にわざとらしさがないこと。また、無理がないこと。

「ーな解釈」「ーに振る舞う」

④[形動]何もしないのに、ひとりでにそうなること。

「ーの成り行き」「ーに生えてくる」

辞書の意味をみると「自然」の意味や用法は大きく2つに分けられる。一つは人間の力や意志が加わっていない状態。人間が力を加えて閉めるわけではなく、何もしていないのにドアが閉まったときに「自然にドアが閉まる」と表現する。実際に何の力も加えられずにドアが閉まることはない。家が傾いている、あるいは風が吹いたなど何らかの物理的な力が加わっているはずである。しかしそれは人間の力ではない。こういう現象に「自然」という言葉を使う。この言葉は人間以外の物理的な力、それは大部分が自然科学の研究対象ではあるが、そうした力が加わった現象以外にも利用する。たとえば「自然に笑ってしまっていた」のように、自分の意志とは無関係に表情が変化する場合も「自然」という用語が用いられる。

もう一つは人間によって改造されていない具体的な事物の総称。誕生あるいは発生したときから変化していないということではない。大地の場合は風雨などによって変化するだろうし、生物はそうした環境の変化に適応して変化する場合がある。しかしそうした変化に人の手は加わっていない。この意味で自然という言葉が用いられる場合、山や川、草や木、あるいは海、動物など個々の事物ではなく、それら全体を一括して指示する。

辞書によると自然は上述のような2つの意味で用いられる。この2つの意味について、沼田真は日本には従来前者の意味しかなかったと指摘する。

大和言葉では「おのずからな」とか「おのずからに」というふうに使われ、平安末期の辞書『名義抄』には「自然ヲノヅカラ」とある。

(沼田 1994:2)

前述のように日本ではすべての事物・現象に神がやどっていると考えてきた。事物・現象のおのおのが重要だと考え、山といってもすべての山を同列に考えるのではなく、個々の山を個別に崇敬した。たとえば奈良県にある信貴山は他の山と同じではなく、それ自体一つのご神体として重要なのである。鹿児島県霧島神宮にある杉の大木は、他の杉とは別に霧島神宮のご神体として崇められる。

現在でも古い家には竈神、屋敷神、台所神、納戸神などのそれぞれの神様に札が捧げられている。もちろん山は山全体、川なら川全体としても崇拝される。しかしこのように個々の対象を重視するため、それら全体を総称する必要はなかった。

一方、冒頭で触れたように、西洋思想においては、人間中心主義の立場から人間とその他の被造物というように分類する。だから「その他の被造物」というカテゴリーをひとくくりにして総称する言葉が必要であった。それが英語で言うnatureである。

山川草木の総称として自然が広く用いられるようになったのは、明治中期以降のことで、それ以前は、山川草木、天地万物、森羅万象、万有、造花などさまざまに呼ばれており、これが「自然」に定着するようになったのはネーチャーの訳語としてであった。しかも日本人には、山川草木を「おのずから」なるものとしてとらえる伝統的な自然観があった。

(沼田 1994:3)

西洋思想が日本に導入されるようになってはじめて、日本人は山川草木の総称としての「自然」という概念を知った。しかしその概念は目新しいものではなく、すでに自分たちがもっていた「おのずから」という観念に近かったのである。こうして明治中期以降、日本では「自然」が2つの意味で用いられるようになった。

5.宮崎駿作品における「自然」とは

『風の谷のナウシカ』の腐海の森と蟲たちは、人間が崩壊させた地球で、人間の手を加えない環境で発生した。自然そのものである。人間は自然から分離して生活しており、自然には働きかけない。自然に何らかの手を加えようとすると自然からの反撃を受け、結局自分たちが住む場所を失ってしまう。環境汚染、公害問題を背景に受けて「人間」対「自然」という図式が用いられている。つまり『風の谷のナウシカ』では西洋思想の図式が用いられたのである。人間は科学技術を進歩させ、自分たちの欲望のために自分たちの環境自体を破壊した。人間中心主義の行き着く先は崩壊なのである。自然はそうした人間の行いに対しても寛容であり、自ら再生する。『風の谷のナウシカ』では自然中心主義の立場を提唱される。

『天空の城ラピュタ』では鉱山という自然資源を開発する現場から物語が始まる。いわば自然を搾取する鉱山が出発点になる。そして科学技術の頂点を極め、伝説となったラピュタを探し求めることが物語の核心である。そしてラピュタは、人間がいなくなってから誕生した植物や動物に支配された、いわば自然の城と化している。自然は人間が作った機械を内側と外側から覆ってその機能を封じ込めてしまったのである。『天空の城ラピュタ』は、『風の谷のナウシカ』とは異なり、人間は自らの意志で科学技術の発展を止め、人間中心主義の立場を放棄する。しかしながら科学技術への欲望が消えることはない。

『紅の豚』では人間が手を加えていない海という自然を利用する。飛行艇で離着水するというのは、自然を利用するが、自然に手は加えない。『紅の豚』では人間対自然という図式ではなく、自然の中で自然への最小限の干渉で生きる人間が描かれる。

『もののけ姫』では『風の谷のナウシカ』と同様に人間対自然という図式がメイン・テーマになる。『風の谷のナウシカ』では多くの人間は自然の領域を侵害しないということを守ろうとしている。映画の最後では戦争に蟲が利用されるが、それは最終手段である。それに対し、『もののけ姫』では人間が自然を自分の意志で侵略していく。『もののけ姫』には人間が科学技術を発展させた世界は描かれていない。人間が自然開発を行っておらず、人間自体が自然の一部として認識されていた状況から、自然資源開発の技術を発見し、自然を開発するように移行する世界が描かれている。太古の神として登場する乙事主が言うように、自然という尺度から見れば、人間はちっぽけでたいした力を持たない。しかし集団になって、火と道具を用いれば、自然を脅かす驚異となる。『もののけ姫』では自然に対する崇敬の念をなくした人間が、動物たちが崇敬する「死と生を司る」シシ神を殺そうとする。こうした人間の自然への侵略に対する、自然側からの圧倒的なエネルギーの爆発によって物語は終わる。この「自然からの圧倒的なエネルギーの爆発」という発想は『風の谷のナウシカ』での王蟲の大海嘯(だいかいしょう)と同じである。

自然が人型として具象化する世界、人間はその姿のままでは存在できない世界を扱ったのが『千と千尋の神隠し』である。前述のように『千と千尋の神隠し』では自然そのものは登場しない。人間対自然という図式は直接的には用いられず、自然の世界が人間の世界を嫌っているという表現が用いられる。つまりこの作品では自然からみた人間という視点が重視されたということである。なおこの視点は『もののけ姫』でもサンと山犬からの視点として使われている。

『崖の上のポニョ』でもやはり人間対自然という図式が見られる。すでに述べたようにこの作品は海から話が始まることから推測されるように、自然から人間への働きかけが行われる。海によって人間の世界は覆われ、海の妖精が人間に話しかける。そして物語はポニョと宗介という自然と人間との交流によって展開する。

これまでの作品のように「働きかけ」によってどちらかが「破壊」されることはない。これまでの作品では人間が自然を破壊する、あるいは逆に自然が人間の生活を脅かす、という「破壊」が生じていた。ところが『崖の上のポニョ』では嵐が起こり、海の水が増えても人間は死なない。ケアセンターにいる高齢者は空気の泡によって守られる。

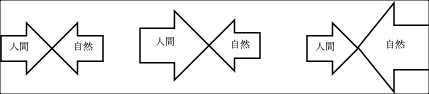

ここまで見てきたように、宮崎駿作品においては、人間と自然の力のぶつかり合いが物語をすすめる原動力になっている(図1参照)。

(図1)

人間から自然への働きかけあるいは浸潤が大きくなる、逆に自然から人間への働きかけや浸潤が大きくなると物語が大きく動き出す。

こうした人間と自然との対立図式は西洋思想の影響を受けている。自然界を人間と自然という大きな二つの枠組みでとらえ、自然は基本的に人の手の加わっていない生物の総称として捉えられる。宮崎駿作品でも『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』では、こうした西洋思想での自然が人間に対立する存在として登場している。『紅の豚』や『崖の上のポニョ』では上記4作品ほどは強く表現されていないが、やはり人間対自然という図式が見られる。物語を展開する原動力としては、1つのトピックや現象だけで展開するよりも、2つの力が対立した構図の方がよりダイナミックになる。たとえば1人のテニスプレイヤーの成長を描いた作品よりも、ライバルを登場させてライバルとのやりとりの中で選手たちの成長を描いた方が、物語としてダイナミック、あるいはロマンティックな展開になるのである。

しかし我々視聴者(観客)が感動し、共鳴するのはこうした対立図式によって生まれる物語ではない。宮崎駿自身が我々に発する自然についてのメッセージも、人間対と自然という対立図式の中で捉えられる自然ではないと私は考えている。我々が感動し、共鳴し、あるいは感情移入するのは、すべての作品の中に登場する「仲介者」である。そしてこの仲介者の存在が作品全体に表現されたのが『となりのトトロ』だと考えている。

6.仲介者と『となりのトトロ』に見られる日本人の自然観

久慈は宮崎駿への批判として、『もののけ姫』のアシタカが人間と自然との調停者として描かれている、と指摘する(久慈 1998:51-55)。久慈によればアシタカはエミシ出身であり、虐げられたエミシの歴史から考えれば、エミシが他の存在との間に調停者をたてるということは考えられない。おそらく人間と自然を調停するとしてもそれはアシタカではない、といいたいのだろう。この意見について賛否はさておき、宮崎駿作品には人間の世界と自然の世界を越境して、それぞれを結びつける仲介者が存在する。『風の谷のナウシカ』のナウシカ、『天空の城ラピュタ』のパズー、『紅の豚』のマルコ、『もののけ姫』のアシタカ、『千と千尋の神隠し』の千尋、『崖の上のポニョ』のポニョである。

ナウシカは人間の世界に所属しながら蟲の言葉を理解し、さらに腐海の森の秘密を知る。他の人間からの信頼も厚く、蟲が敵でないことを自らの生命をかけて人間に示す。パズーについて異論はあろうが、科学技術の結晶であり自然の力によって守られたラピュタをパズーはシータを説得して守り抜く。マルコは人間でありながら、魔法の力によって豚という自然の姿になってしまった。アシタカは人間でありながら、自然を理解しようと自然の中に飛び込み、自然と人間が争わず共生できる方法を模索する。千尋は人間の姿のまま自然の世界で働き、その存在が認められ、人間の姿のまま人間の世界に帰る。ポニョは自然の世界に属する金魚姫だが、魔法の力によって人間になり、おそらく人間と自然をつなぐ存在となる。

このように宮崎駿作品の主人公は人間と自然との仲介者として活動している。我々は主人公を通して映画の世界をみて、共感し、感動する。人間と自然とは対立する存在ではなく、両者は交流し、混じり合い、統合されるべき存在として描かれる。

さて『となりのトトロ』にも人間と自然の仲介者がいる。これは注意深く読み取らなければならないが、『となりのトトロ』のなかの仲介者は子どもである。引越が一段落してススワタリについて会話しているシーンがある。話の中で大家さんのおばあさんが、自分も子どもの頃はススワタリなどのお化けが見えた、と話している。作品の中では五月とメイの二人しかススワタリやトトロを見ていないが、宮崎駿は子どもというものは誰もがお化けを見ることとができると主張する。つまり人間は誰もが子どもの頃にお化けを見ることができたのだ、と主張しているのである。そして五月とメイを人間と自然との仲介者として描きつつ、作品全体を通して仲介者は2人だけではないと主張する。

突然だが写真1—4を見ていただきたい。これは大分県大分市にある「国定公園 高崎山自然動物園」である。案内の看板には次のように紹介されている。

高崎山のニホンザルは、世界最大規模のむれをなし、自然社会を作っています。そのサル達を間近で観察できる施設として「高崎山自然公園」は半世紀以上にわたり親しまれてきました。学術的な価値も高く、霊長類学研究の発展に貢献してきました。豊かな自然を育む高崎山は、瀬戸内海国立公園の特別保護地区や天然記念物「高崎山のサル生息地」として指定され、豊かな森と野生ニホンザルの生息する山として大切に守られています。

サルの餌付けを行っている「サル寄せ場」には、むれにわかれたサル達が、毎日交代で山から下りてきます。数百頭のサルたちがあらわれたり、ひきあげていく様子はみものです。

個性豊かなサルたちが、みなさまをお待ちしています。

心ゆくまでお楽しみください。

この看板に用いられている「自然」や「野生」という言葉に違和感を覚えないだろうか。サルたちが生活している高崎山(写真4)は植生を見ればすぐにわかるように、長い間人間が植林してきた人工林である。見事なまでに整備されている。「野生」と説明されているが、これは一般の動物園のように檻に入れたり、逃げないように管理して「飼育」していないということである。しかし実際にはサルたちがどこで生活しているのか、何頭くらいいるのか、を把握し、餌付けしてえさを与えている(写真1、2)。つまり檻に入れていないだけで飼育している状態と同じである。

これは高崎山だけのことではない。奈良県の奈良公園には「野生」の鹿がいる。こちらも檻に入れて飼育していないだけで、餌付けし、必要に応じて角を切り、鹿の状況を管理する。もちろんこれは人間が「安全に生活」するために必要なことである。もしこのように管理しなければ、人間の生活が脅かされることになる。同時に人間が干渉しすぎて動物たちの生活を脅かすこともある。

日本では「自然」と表現されながら、人の手の加わった自然であることがある。我々が日常生活のなかで触れる大部分の自然は人為的である。しかし我々日本人はそれを「美しい自然」と受け止める。むしろ人の手の加わっていない自然にさらされることはほとんどない。

この視点から『となりのトトロ』をみれば、そこに描かれた自然が「人為的な自然」だけであることがわかる。高崎山のサルたちのように、管理され、整備された自然が描かれているのである。そしてその自然をみて我々は自然の美しさを感じ、感動する。つまり『となりのトトロ』ではすべての仲介された世界、人間と自然との理想的な関係が確立された世界が描かれているのである。

考えてみれば宮崎駿が創造したアニメーションに描かれた自然は、たとえそのモデルが人の手の加わっていない、本来の自然であったとしても、管理され、統合された自然になる。すでに述べたように、原生林を写真のように写像した絵は、アニメーションとしては価値がない。人間の手を加え、整理され、編集されなければアニメーションの背景としては成り立たないのである。

『となりのトトロ』を典型として、宮崎駿が描いた作品の中の自然は、「人為的な自然」なのである。そしてその自然が日本人の自然観と適合した。

7.現代の日本人にとって自然とは?

このように現代の日本人は自然を大きく3つの意味で理解し、3つの用法を利用している。1つは人間が力を加えず、それ自体が変化していくような状態を示す自然である。残り2つは山川草木、動物などを総称する場合に用いる。その1つは大部分が人間対自然という図式とともに用い、人の手が加わっていない自然を指す。最後に日本人の自然観として見られる、人間や自然という区別をしない、人為的な自然がある。

それではどうして西洋思想とは異なり、日本では人為的な自然を自然として受け取るようになったのか。1つには日本人が人間とそれ以外という、自然を総称するカテゴリー枠をもたず、自分たちのまわりにある事物に神聖なる要素を見つけ、人格化した神として崇拝したことがあげられる。『もののけ姫』に登場した太古からの体の大きい動物は人格化された神であるため、人の言葉を解するように描かれるのは当然である。もう1つは人間に利益をもたらす自然の事物だけでなく、人間に害をなす事物をも神として崇めることがあげられる。『もののけ姫』の冒頭シーンでタタリ神となったイノシシに対して、「鎮まりたまえ」と唱えている。人間に害をなす事物は魂が荒ぶっているだけであり、魂が鎮まってしまえば人間には害をなさず、場合によっては利益をもたらす、と考えられた。これは人間についても同様で、死んだ後、現世の人間に害をなす霊魂も鎮めれば善となると考え、神格化して神社をつくり崇拝の対象とした。荒ぶった霊魂が鎮められ、人間に利益をもたらす神として崇拝される、歴史上もっとも有名な人物は菅原道真である。彼の魂は太宰府天満宮や北野天満宮で鎮められ続け、学問の神様として崇拝される。参拝するために長い階段を上ることで有名な香川県にある金刀比羅宮は、「讃岐のこんぴらさんの名で親しまれている金刀比羅宮(ことひらぐう)は、琴平山(象頭山)の中腹に鎮まります」(金刀比羅宮公式HP)と説明されている。この神社には大物主神(おもものぬしのかみ)と崇徳天皇が合祀される。まさに荒ぶる霊魂をもつ崇徳天皇の魂を神として鎮めているのである。

自然を神として崇めるとき、そこに人間の意志を加えたとしても自然が自然であることに変わりはない。これは「意志」のレベルの問題ではあるが、意志が現実の行動として実践されたとしても自然が自然でなくなったとは考えなかった。つまり川の神を鎮めるために灌漑事業を行っても川は川である。たとえ人間が育てた草木を使って「庭」をつくっても、つまり積極的に人の手を加えても、庭は「自然」だと認識される。おそらく庭は西洋思想では自然ではない。しかし日本では庭もりっぱな自然である。そういう意味では盆栽も自然だと考えてよい。同じ自然ならば安全に愛でることが出来る庭を積極的につくればいいだろう、と考えられ、日本人は多くの庭を「自然」としてつくってきた。人の力が加わっている事物を自然と認識する自然観はこうしてつくられた。

もう1つの理由は、現代日本人には人の手の加わっていない自然を実体験する機会がほとんどないことである。都市部の地面はアスファルトやコンクリートに覆われ、土がなく、植物が自生することはほとんどない。都市部で見られる植物の大部分はプランターで育てられた植物か、公園に植えられた植物である。自然に触れるために郊外に行っても『となりのトトロ』で描かれていたように、森は整備され、海岸には安全策が施されている。自然の中で行うキャンプも、キャンプのために整えられた環境の中で行う。人の手の加えられていない自然が見られるのは、テレビか映画である。すでに述べたようにこれらのメディアで見られる自然は、すでに編集されている。

このように我々には人の手が加わっていない自然に触れる機会がほとんどない。そのため人為的な自然を自然と認識しやすくなっている。だから我々は宮崎駿作品で描かれた自然を「美しい自然」として受け入れる。宮崎駿が目指した人間と人の手の加わっていない自然とが融合した自然、それが現代に生きる日本人が認識する自然である。

1996年1月、そして15年後の2011年3月、我々は自然の破壊の力に直面した。またこの数年、人間の予測をこえたゲリラ豪雨の猛威にさらされている。人間にとって優しく、利益をもたらす人為的な自然に慣れてしまっていた日本人は、未曾有の破壊の力に直面してようやく「自然な自然」の存在に気がついた。こうした「自然の自然」に対して我々はどのような態度をとるべきなのだろうか。今、我々は自然について真剣に考える時期にいる。我々は自然というものをどのようにとらえるべきなのだろうか。

<参考文献>

アニメ-ジュ編集部、2010a、『ロマンアルバム映画「風の谷のナウシカ」ガイドブック復刻版』徳間書店。

アニメ-ジュ編集部、2010b、『ロマンアルバム映画「天空の城ラピュタ」ガイドブック復刻版』徳間書店。

叶精二、2006、『宮崎駿全書』フィルムアート社。

切通理作、2008、『増補決定版 宮崎駿の<世界>』筑摩書房。

久慈力、1998、『「もののけ姫」の秘密ー遙かなる縄文の風景』批評社。

宮崎駿、2001、『風の谷のナウシカ1-7』(アニメージュコミックスワイド板)徳間書店。

村瀬学、2004、『宮崎駿の「深み」へ』平凡社。

沼田真、1994、『自然保護という思想』岩波書店。

リン・ホワイト、青木靖三訳、1999、『機械と神ー生態学的危機の歴史的根源』みすず書房。

佐々木高明、2007、『照葉樹林文化とは何かー東アジアの森が生み出した文明』中央公論社。

浦谷年良、1998、『「もののけ姫」はこうして生まれた』徳間書店。

山口康男編、2004、『日本のアニメ全史ー世界を制した日本アニメの奇跡』テン・ブックス。

『ユリイカ8月臨時増刊号 総特集宮崎駿の世界』(第29巻第11号、通巻393号)青土社。

*映画についてはスタジオジブリ制作、ブエナビスタホームエンターテインメント販売のDVDを利用した。*スタジオジブリの設立が1985年なので、『風の谷のナウシカ』(1984年公開)は厳密にはスタジオジブリ制作の作品ではない。しかし『風の谷のナウシカ』を制作したトップクラフトはスタジオジブリに改組された制作会社であり、現在『風の谷のナウシカ』のDVDはスタジオジブリが制作しており、一般にはスタジオジブリ作品として扱われている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?