電車の足元はめちゃくちゃ熱い!~真夏のレールの温度と鉄道マンの闘い②~

前回の①では、全ての方向けの記事を書きました。(引用記事)

今回の②は、技術士試験向けに詳しく説明します。

今回は、前回説明ができなかったレール温度上昇が引き起こす「レール張出し」について、すこし専門的に整理します。また、その対策について簡単ですが紹介します。

また、過去にレール張出しをテーマとした技術士二次試験(建設部門・鉄道)の出題がありました!長くなりますので、こちらの解答の方法は次回紹介します。

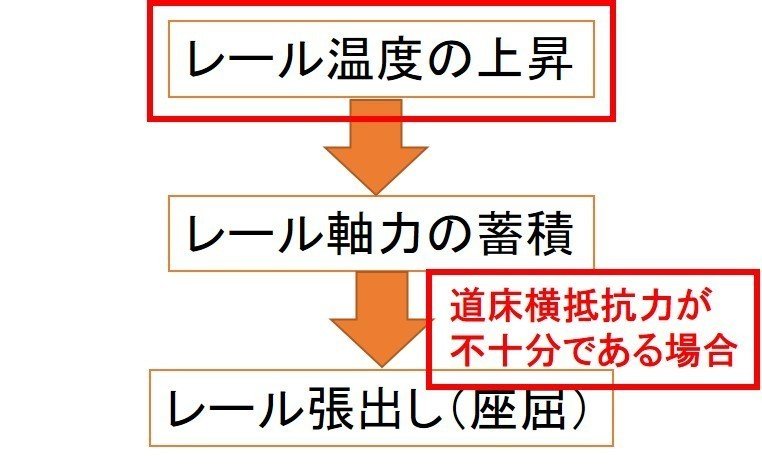

■レールの温度上昇が脅威である理由:レール張出しの引き金となるから

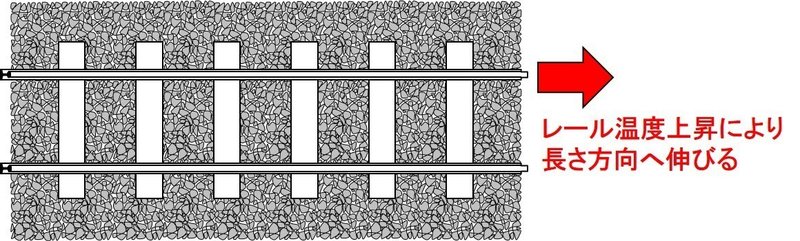

鉄でできたレールの温度が上昇すると、物質的な特性から膨張しようとします。レールは長い棒状の部材であるため、長さ方向(平面の縦横で、長いほう)へ伸びます。この伸縮は、伸縮継目のストロークや定尺区間の遊間が変化する要因の一つとなっています。

しかし、まくらぎやレール締結装置はレールの動きを一定程度抑制していますし、継目に遊間がない場合は伸びたくても伸びる余地がありません。この場合、レールは膨張せずその代わりにレール内部に軸力が蓄積されます。

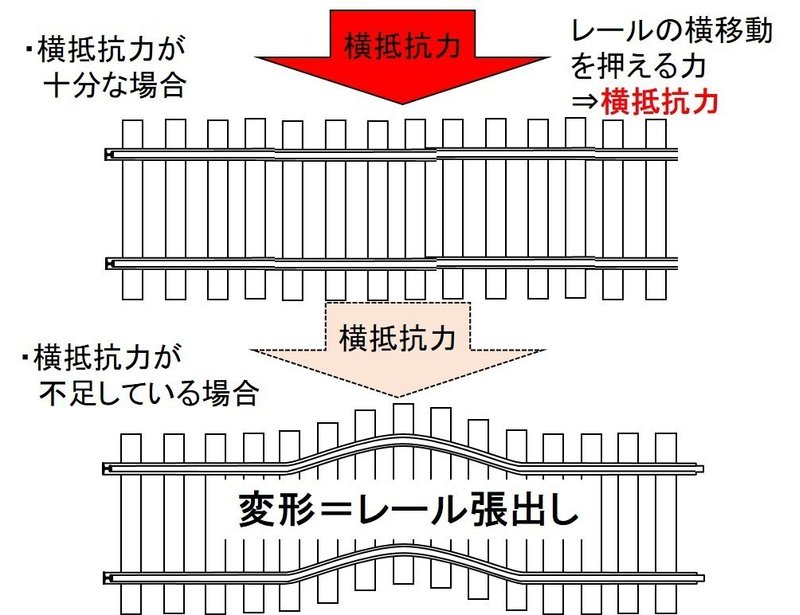

この時、レールには長さ方向ではなく巾方向(短い方向、レールでは垂直方向)へ動こうとする力も働きます。これに対し、レールは垂直方向に動かないようバラストなどが敷き詰められており、まくらぎとバラストが上手くかみ合うことで簡単には動きません。この抵抗力を「道床横抵抗力」と言います。

しかし、この道床横抵抗力が不足している箇所では、突然レールが変形してしまうことがあります。これが、レール張出し(座屈)です。

道床横抵抗力の不足は、バラスト肩幅や余盛が少ないこと、まくらぎ断面が小さい(バラストと噛み合う面積が小さい)こと、工事直後でバラストとまくらぎが上手くかみ合っていないことが原因となります。

レールが張出す大きさは数十cm~1m程度になることもあり、一般の軌道狂いとは比になりません。そのため、列車の脱線事故につながる恐れもあります。レール張出しは大変危険な事象であり、鉄道会社にとって大変な脅威なのです。

■保線・土木部門でできる対策:レール温度上昇の抑制と道床横抵抗力の確保

土木・保線部門でできる対策は、レール張出しのフローの引き金となる「レール温度の上昇」を抑制することと、道床横抵抗力を十分に保つことがあります。

レール温度上昇の抑制は、前回の記事にもありますが

・水撒き

・レールへの白塗り

が有効です。

水撒きには、最近は専用の器材等も整備されています。

また、道床横抵抗力を十分に保つためには、

・道床余盛や道床肩幅を必要量以上に保つこと

・まくらぎの断面を増加させること(バラストとのかみ合わせ増)

・道床を緩める工事を実施しない事(バラストとのかみ合わせを保持する)

があります。

これらの対策が、レール温度上昇による張出しを抑制するための手段となりますが、日々の巡回などによる保守状態の把握も合わせて重要となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?