映画『ダークナイト』終盤のフェリー起爆をめぐる心理

前回、『ダークナイト』シリーズ第一作『バットマンビギンズ』のシナリオを全体的に振り返りましたが、今回は『ダークナイト』の、特に終盤のフェリー起爆をめぐるゴッサム市民の葛藤と選択に焦点を絞り、私なりの解釈を書き留めます。

いきなり全体的な感想を話してもよかったのですが、本作は正義と悪をめぐる実に様々なテーマが各場面に散りばめられており、総論よりも、まずは個々の魅力的な場面を紹介したいと考えました。

終盤のフェリー起爆をめぐるシーンについてですが、これは次々と犯罪を引き起こすジョーカーに恐怖を感じた市民がフェリーで脱出するところから始まります。ジョーカーは「自分が街を支配する。それが嫌なら出ていけ。ただし橋とトンネルにはご用心」と告げ、事実上、陸路による脱出ルートを封じます。残る脱出方法は海路しかなかったわけです。

騒動を受けてゴードンは囚人たちも街から出す必要があると述べます。ジョーカーに利用される可能性を懸念したのでしょう。前作『ビギンズ』でもラーズ率いる「影の同盟」はナローズ島の囚人を解放しパニックを引き起こしました。フェリーはまず、犯罪者たちが乗る分と先着の一般市民が乗る分の2隻に分かれて出港します。ただし、陸路をふさげば次は海路だとなること自体、ジョーカーが予測していないはずはありませんでした。彼は両方のフェリーに大量の爆弾を仕込み、それぞれにもう一方の船を起爆できるスイッチを置きます。乗組員がこれはなんだと異変に気付いた時には既に通信妨害で船同士の連絡が取れなくなり、ジョーカーの放送が入ります。

10分後の午前12時までに起爆スイッチを押して別の船を沈めろ。そうしなければこちらがお前たちの船を起爆する。押した方だけ助けてやろう。生き残るかどうかは君たち次第だ。急いだ方がいいぞ。向こうの船には起爆をためらうような良心はないかもしれない。(ブツッ)

どちらの船もパニックになるわけですが、それぞれ微妙に船内でのやり取りが異なるのが面白いです。囚人側の船はとにかく大声でどうするんだと騒ぎ出し監視役の役人に周りが詰め寄り、銃で威嚇して何とかなだめます。ですがこちらの責任者はどうしようか判断に迷っている印象を受けました。一方の市民側の船も騒ぐのですが、こちらは会話内容が視聴者にも分かるようにされています。向こうは犯罪者の船じゃないか、なぜ無実の自分たちが犠牲にならなきゃいけないと怒りだします。役人(軍人?)は「下がれ。議論の余地はない(起爆スイッチを押すわけにはいかない)」と、囚人側の役人とは対照的にかなり冷静に市民を諫めますが、それが逆効果で「なぜ議論の余地がないんだ!?」とヒートアップしてしまいます。みんな助かりたいわけです。軍人たちのように公的な職務で船に乗っているわけではないので自分の欲求に忠実なのが生々しく、凄く浅ましさを感じます。

やがて誰かが「多数決で決めよう」と言い「そうだ!」となります。この多数決で決まれば安全だ、助かりたい人が多数派に違いないんだからと、自分の常識を集団に押し付ける手段として、悪い意味で多数決が機能しているのがよく分かります。役人たちもやむを得ず紙とペンを配り投票を促す指示をします。起爆スイッチを押すことに賛成か反対か。迷いなく書いて投票する人もいれば、かなりためらいの表情を浮かべている人もいます。結果は396対140で、賛成が勝ちました。無効票がなかったものと仮定すると、約70%が賛成で約30%が反対でした。

結果を聞いて乗客はほっとします。しかし「決まりでしょ。早くしてよ!」と役人に訴える市民に対して、役人は「我々はまだ生きている。それは向こうもまだスイッチを押していないからだ」と、相手の良心を裏切れないことへの葛藤を示します。市民も自分が殺したという事実は認めがたいので、それ以上は追及せず、誰もスイッチは押さない沈黙の時間が続きます。

囚人側の船の経緯は少し不透明で、いきなり沈黙しているシーンから再開します。ですがやがてボス格と思われる大男がゆっくり役人に近寄り、「お前に人は殺せない。例え自分の命が脅かされるとしても。おれに寄越せ。さもなきゃこいつらは殺してでも奪うぞ」と静かに詰め寄ります。客観的に見たら「殺してでも奪う」といえるほど殺気立ってはいないのですが(むしろさっきまで騒いでいたのになぜ静かになったのでしょう?銃を持った役人の前ではそれ以上抵抗できなかったのでしょうか)、とにかく彼は「おれによこせ。あとで皆には無理やり奪われたと言えばいい。10分前にすべきだったことをしてやる」と言います。囚人にしては(?)かなり理性的に詰め寄るわけですが、役人は観念したのか起爆スイッチを渡します。手錠を架せられた彼は次の瞬間にスイッチを船の窓に投げ捨てました。これには役人も驚きましたが、誰も彼を責めません。囚人も自分の最期を感じたのか祈るような哀しい表情を浮かべますが、誰も彼を責めません(ここ重要)。

この起爆スイッチを投げ捨て、しかも周りもそれを責めないという、「悪」の側であるはずの囚人がなぜこのような行動に至ったのか? この背景を映画の色んな描写をヒントに考えてみます。結論として、同じ「悪党」でもジョーカーとマフィア(ジョーカー以前のゴッサムの犯罪者たち)の価値観は違っていた、その埋めがたい溝を示した結果だったのではないでしょうか。いわば、マフィア側からジョーカーに逆襲(せめてもの抵抗)をしたわけです。市民の命を奪うのは残酷だからという理由ではないと思います。

例えば、映画の序盤でジョーカーは仲間を次々と始末しながらマフィアの銀行を強盗しますが、去り際に撃たれたマフィアが「仲間を殺して得意げか。お前も同じ目に遭うだけだ。昔の悪党は信じていた、信念や敬意を」と悔しそうに悪態をつきます。「仁義を重んじる昔ながらのヤクザ」といえば安直ですが、要するに悪党集団の中でも規律や秩序を守るための「モラル」が必要であり、それすら守れない行為は、際限のない裏切りと殺し合いを招きかねないとしてタブー扱いされていたのだと思われます。ゴッサムの悪党、犯罪者にも対立軸が存在していたわけです。ジョーカーと手を組んだマフィアは結果的にジョーカーとは決裂しています。最後の最後まで彼の価値観に完全に同意した者は一人もいませんでした。ジョーカーは集団の秩序よりも犯罪による快楽やフラストレーションの発散を重視しているので、根本的に相いれない存在だったのです(実際、そういうジョーカーの志向に賛同できる人間は、彼の一味として協力しています)。

市民側の船も「誰も手は汚したくないか。よし、私が押そう」と、最初、役人に果敢に口論をしかけたスーツ姿の知的なたたずまいの壮年男性が立ちます。この人は起爆賛成で投票したのでしょう。しかし心の底から殺人行為に賛同しているはずはなく、「囚人たちは自分で悪の道を選んだ。自業自得だ」と自分に言い聞かせるように話しながらスイッチを持ちます。その手は震えていました。実際にスイッチを持ってみて初めて、他人の命を奪うことの重みを思い知ったのかもしれません。やがて彼はスイッチを役人にそっと戻して座ります。やはり誰もこの選択を責めませんでした。自分の命が失われるのは恐怖ですが、自分がこれまで散々こき下ろしてきた悪党と同等の行為に手を染めることは、それ以上の「恐怖」だったのではないでしょうか。断固たる正義感の表明として起爆を中止したのではなく、かなり葛藤の末に起爆「しなかった」というより「できなかった」、一見するとあまり格好よくはない場面ではあります。ですが自分の良心には逆らえなかった。いわば「保身」を軸にした行動であるわけで、これはこれでいかにも一般市民らしくあるので非常に納得ができます。しかし、デントが序盤に述べた「英雄として死ぬか、生き延びて悪に染まるか」という二択を図らずも迫られたわけです。その意味で市民は「英雄としての死」を一度は受け入れた。デントは皮肉にも悪に染まりましたが。

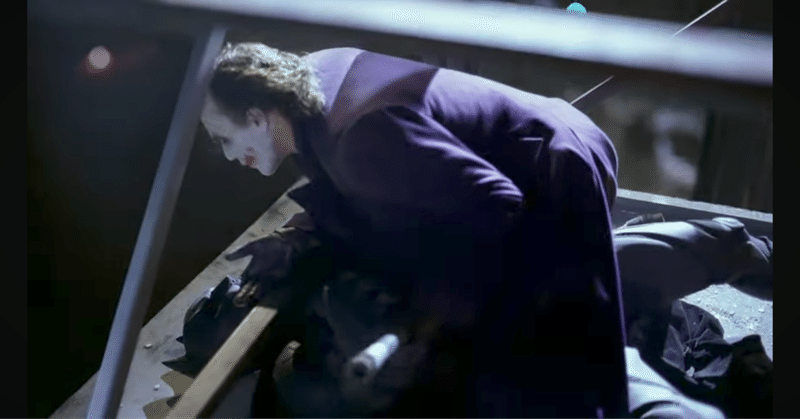

ジョーカーはタカをくくっていました。自分が押さずとも船員が押して起爆するに違いないと。ここでヘッダー画像の場面に戻ります。バットマンを取り押さえて「喧嘩はやめにしよう。花火を見逃す」とささやきます。バットマンは「花火は上がらない」と抵抗します。ジョーカーは「上がるさ。2、1、ゴー」と得意げに合図を出します。しかし時間を過ぎても爆発しない・・・。ジョーカーは笑みを浮かべずしかめっ面でした。バットマンは言い返します。「何を証明したい?誰しもみな心の奥底は醜いとでも?お前だけだ!」。くそっとジョーカーは持っていた鉄パイプを投げ捨てます。たぶん劇中で唯一、彼が「負けた」シーンではないでしょうか。しかしこのフェリー起爆のたくらみが最初に実施されていたら、結果はどうなっていたのか分かりません。ここに至るまでゴッサムの善悪両者がかなりジョーカーのやりたい放題の行為に苦しめられてきたので、彼に一矢報いたいという意図せざる合意形成が成ったからこそ起きた奇跡だったように思えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?