【エッセイ】過去、現在、未来:絶望しているのか、希望しているのか

※この記事は、2017年10月某日に執筆したエッセイを一部修正の上で再掲したものです。パソコンにデータがなく、紙しか残っておりませんでした。そのため、Googlephotoで文字起こししています。一部脱字や不自然な空白があれば、その際の不手際なのでご了承ください。

われわれは何であるか?

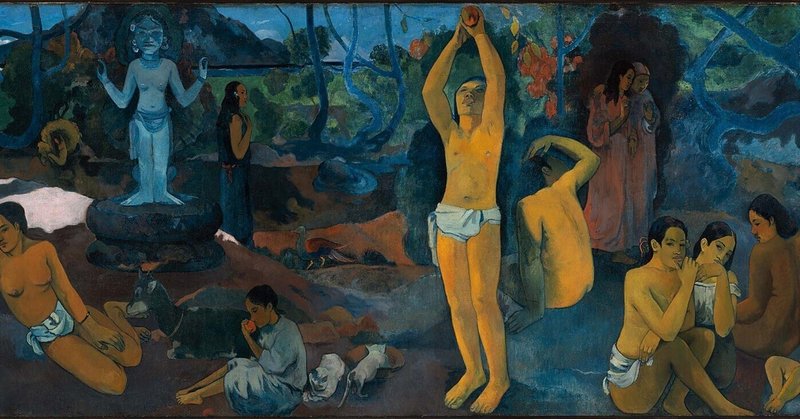

フランスの画家ゴーギャンは、晩年に『われわれはどこから来たのか、われわれは何であるか、われわれはどこへ行くか』という作品を遺している。 人間の過去、現在、未来をめぐるこのシンプルな問いかけは、そのままアイデンティティをめぐる私たち学生・青年の悩みへの一つのヒントにもなっている。「どこから来たのか」 を問わないうちは、自分がどういう存在であるかなど知りようがないのだし、「何であるか」 を問わないうちは、それが「どこへ行くか」など、きっと疑問にも思わないに違いないのだ。過去、現在、未来は、一直線に私たちを貫いて形づくっている川の流れのようである。 どれか一つを取り出して飾り立てることなどできない。

過去の歩みから始まる「物語」

まったく、 私たち学生は、青年は、時代をこえてよく悩む。 「他ならぬこの私は一体どういう存在なのであるか?」 と。 しかし、「私は一体どうしてこうなったのか」という悩みはあまり聞かない。 「私は一体どういう…」と思い悩むとき、その 「私」 は、いまだ知られざるある未知数の可能性である。 ところが 「私は一体どうして…」となるとき、その「私」は厳然として「こう」である決定された現実である。その不条理さに憤るからこそ、秘密を暴こうと起源をたどり始めるのだ。 こうして私たちは 〈過去の歩み=歴史〉 に心を奪われていく。

人間を規定するものは結局、 歴史なのだと最近になって思う。 現行の日本国憲法が「平和 主義」の原理を掲げているのを見て、小中学生が「なぜ?」と問うてみたとする。「戦争は良くないから、平和が一番だから」 などと、抽象的な御題目を圧しつける先生がいたりするのだろうか?恐らく大抵の大人は歴史のお話を始めるはずである。「日本は昔、戦争をしてよその国に迷惑をかけたり、自分の国の人たちを苦しい目にあわせたんだよ。だから、もうそんな戦争は二度としませんという誓いを、戦争が終わった後したんだね。だから私たちも 戦争を二度としないように、平和を大切にしなければいけないんだよ」。 …いうまでもなく これは一種の「物語」 である。 こう来て、こうであり、こう行く。 過去の歩みを知ったから こそ、現在の「私」が何であるかも明らかになり、そのまま「私」を成長させていける道筋だって開ける。 ある主体の過去、現在、未来を矛盾なく説明できる認識体系をここでは「物語」 と呼ぶことにしたい。

歴史を持たぬ 「動物」

〈過去の歩み=歴史〉から始まるのが「物語」だが、歴史を持たない者がそもそも「人間らしく」生きていけるのかは疑わしい。もっとも「人間らしさ」といった抽象的理念の御題 目などいらない、他ならぬこの「私」が重要なのだという実存主義に目覚めているなら、それも結構であるが……。 だが、実存主義の筆頭であるフランスの哲学者サルトルも歴史を重視 していた。抽象的な存在であろうが具体的な存在であろうが、歴史を見出し、その先を歩もうとしない者が「よく生きる」 (ソクラテス)ことなどできない。なぜなら、反省して克服すべき対象としての自己=過去を持たないからである。

歴史を持たぬ者は「人間」ではなく「動物」である。 これはロシア生まれのフランスの哲学者コジェーヴが、ヘーゲルというドイツの哲学者について議論する際に出したテーマで ある。ヘーゲルは人間の歴史を、人間(の精神)が自由を獲得する歩みだと考える。 古代のアジアにおいては専制君主ひとりだけが自由だった、ギリシア・ローマにおいては奴隷を除く少数の市民たちだけが自由だった、そしてヘーゲルの先祖であるゲルマン民族において はじめて、社会の構成員全体が自由である段階に至ったのである……ヘーゲルの議論は多岐に渡るのだが、基本的には万事がこの調子である。

人間が現在の状況を不条理だと感じる。そこに何らかの「生きがたさ」を覚える。そこで人間はその状況を打開してより良く生きようと努力する。 そして、世界全体が知らず知らずのうちに発展していく…。 何だか、日本の「平和主義」の話と少し似ている(注1)。やはりこれも一種の「物語」 なのだ。 それは「進歩」 という「物語」である。 ヘーゲルは十九世紀の哲学者だが、コジェーヴが生きた二十世紀には、そのように大勢が納得できる 「物語」 が急速に力を失いつつあった。 社会がこれまで以上に豊かになることで、皆が過去や未来を排してひたすら「今が最高」 だと思い始めたのだろうか。 いや、絶えず襲いかかる豊かさの波にむしろ圧倒されて、常に「今、ここ」の瞬間をしか頭に残すことができなくなった、それが現在まで続く 「人間」の精神状況であるように思われる。 常に「今、ここ」を反射的に生きる 在り方は、本能のままにその都度の命をつないでいる動物と、質的にほぼ変わらない。

現在と未来をつなぐ 〈回路=望み〉

1990年前後に人気を博したバンド「ザ・ブルーハーツ」に、「未来は僕等の手の中」という曲がある。そこにこのような歌詞がある。「生きてることが大好きで/意味もなくコーフンしてる/一度に全てを望んで/マッハ五十で駆け抜ける」。一見すると、現在に過不足な く満足しており、いや、まだまだ満足していないからこそ、その延長線上で高まる欲求を楽的に表明しているような印象を受ける。ただしこの後すぐこう続く。「くだらない世の中 ションベンかけてやろう/打ちのめされる前に僕等打ちのめしてやろう」。「生きてることが大好き」なのに、世の中が 「くだらない」とはどういうことか?

実はこの二つのメッセージは矛盾しない。 世の中が「生きがたい」、悪しきものであるからこそ、それを何が何でも変えてやろう、生き抜いてやろうと奮起して「コーフン」するのである。この場合の「変える」とは、現在の延長線上でそれをあれこれと修繕したり改善し たりすることを意味しない。むしろ 「打ちのめしてやろう」などと、破壊的なまでの状況変革である。 現在に不満を抱いているからこそ、未来に〈やけっぱち=非現実的〉なまでの希望を抱く、抱こうとするのである。 現在への怒りに燃える当人たちは無自覚だろうが、彼らの怒りは、実は漠然とであれ「少なくとも現在ではないに違いない未来」への希望にどこかで支えられている。それは〈変わる〉 ことへの欲求といってもいい。その内実が微調整であれ大変動であれ、〈変わる〉 ことへの望みによって、はじめて現在と未来は接続される。

望みを絶たれた若者たち

そして現在の私たちには、この 〈変わる〉ことへの展望が不在している。いわゆる「将来不安」と形容される意識は、そうした事態の象徴である。 いや、現代社会はむしろ刻々と変化し続けている、 常にテクノロジーやエコノミーは発展して、人類の生活はより良いものへ変わっている…そういう反論もあるかもしれない。 しかしそれは、私たち個々の実存に支え られた変化ではなく、むしろ生まれたときから既にある所与の変化、与えられた状況に過ぎ ない。 「デジタル・ネイティブ」の世代とも呼ばれる私たち二十一世紀の若者たちは、とり わけそうした絶えざる変化の状況を現在として生き続けている。 だからそれは人間の主体 的努力によって変えられた変化ではないのである。 社会学者の古市憲寿氏は 『絶望する国の 幸福な若者たち』 (2011)で、 早くもそうした〈未来に絶望するがゆえに現在に幸福を感じ る若者〉の状況を描き出している。 未来への展望が絶えるというのは、現在が 〈変わる〉可能性が消滅することである。 だからこの 〈常に現在〉の檻の中を、若者たちはそこそこ幸せに生きていくのだ。 現在を「より悪い」 と比べられる 〈未来=代案〉 など無いのだし、どうせなら悲観するより楽観する方が、少なくとも「今、ここ」の気分は晴れるだろうから。

過去への嘆きの意味

ドイツの批評家ベンヤミンは、歴史を進歩と同一視して、その虚しさを 「歴史の天使」に託している。 天使は過去膨大に積み上げられてきた犠牲の山をじっと見つめながら、進歩の強風にさらされて未来へと強引に進まされる。本当はそこにずっととどまりたいのに…。 実は筆者には、そうした過去への郷愁が長いこと染みついていた。それは、今から思えばまさ に〈変わる〉ことのない秩序への憧れなのである。絶えず〈変わる〉現在にあって、〈変わらない〉ことへの可能性は閉ざされている。だから、もはや変えようのない過去へと目を向ける。過去それ自体への関心ゆえではなく、むしろ未来への希望の代替なのである。いずれ にせよ、その過去への目線が現在の「生きがたさ」の解明につながり、その現在を突破できるような未来への突入、そう、「物語」 が生まれるまでには、まだまだ大きな隔たりがあった。現在の「生きがたさ」 を正しく直視してその不条理さを呪う日が来るまでは(注2)。

苦しみを怒りへ転化する

過去、現在、未来。 それは現在の苦しみから始まり、過去への嘆きへと繋がり、現在へと一度還る。 そして現在への絶えざる怒りに燃えて、少なくとも現在ではない可能性である未来へと実存が開かれていく。 そう、私たちの展望の無さは、現在への苦しみを怒りに転化できない、その空回り加減にこそ隠されているのだ。賢明な者は、その苦しみをさえ認識せずに日々を「楽しく」 反射的に(やり)過ごす。 愚かな者は、苦しみを抱え込みながら永遠に出口なき地獄を歩き回る。 そして両極端に走れない 〈愚かな賢者/賢い愚者〉は、どうすればいいのか。一つ言えるのは、「他ならぬこの私」という実存を組み込める 「物語」を練り上げる作業が必要になってくるということである。

これがマルクス主義者であるなら、現在の状況をブルジョアジーに絶えず労働を商品と して搾取されるものとして不条理さを見出し、次いでなぜそのような状況が生まれたのかという由来を古代の原始共産制から続く人間社会の経済的発展と階級闘争という過去の歴史に求めだす。そして現在が資本制の社会に至ったことの 「必然性」を認識して、その資本制が発展の末 「必然的」に理想的な共産制社会へとたどり着く道筋を見出す。その展望を開くためには、 自分たちがプロレタリアートであることをよりよく自覚して、革命へと 「主体的」 に努力を捧げることが必要だとするだろう。

冒頭にあげた 「われわれ(私でもいい)は何であるか」という、ありがちで抽象的な問い は、しばしば、具体的な状況下で「われわれらしさ」 を見出せない、「物語」の不在に端を 発している。 本当はこの世界にも、ましてやこの世界の一端に過ぎない 「われわれ」 程度に何らかの価値などあるはずも無いのだ。「物語」 が無い以上、「今、ここ」の〈常時現在〉の 自分にのみ価値を見出すフレームは、その自分の不確かさに気付いた瞬間、全てが無価値と して崩れ落ちていく。 起業などのビジネス・サクセスストーリーがもてはやされるのは、その「今、ここ」の自分の中身を充填する即席の「物語」なのである。だから私たちは自分に合った「これだ」と思えるような 「物語」 を見出し、あるいは創造して、本当は「お前なんかどっちにしろ/いてもいなくても同(おんな)じ」(ザ・ブルーハーツ 「ロクデナシ」)と思っているような他者を、世界を、巻き込まなくてはならないのである。

(注1)ただし現在見聞できる「平和主義」の「物語」には、現在への不条理という感覚は不在で ある。それは、この「物語」の〈創作者=主体〉 が、 〈戦争直後=戦争が 「今、ここ」の現在である人びと〉だったからこそ生じるズレなのだ。いや、むしろこの「物語」を奉じる人ひとにとっては、現在の安保法制(戦争法案!)などに見られる権力の動きは、現在への不条理を呼び覚まし、当人たちを奮い立たせるきっかけになっているかもしれない

(注2)本論で詳述する余裕はないが、筆者の「生きがたさ」を支える現在とは、管理/監視型の権力が横行する状況である。「良きこと」も「悪しきこと」も、絶えず大人などの上位審級に 「見守られ」て、彼らの御しやすい方向へ操作されることへの、強烈な不快感である。 より具体的には、会社・法人という「共同体」に希望を持てない就職難と、そうした閉そく感に目を背け、「虚学」 の戯れに興じる「アカデミズム=教員の寡頭支配」への苛立ちである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?