Jacob Collierの音楽について(2022年11月東京ライブの感想)

ヤング星野源含め、あまりにみんなが良いことしか書かないし言わないので敢えて、という逆張り親父ではないのだが、先日のジェイコブ・コリアーのライブ(2022年11月28日 Zepp Divercity Tokyoにて開催)で気づいたことを自分用にメモしていたので、今更だがリライトしてここに置いておく。

この夏には再度の来日の控えているわけでもあるし。

JCの芸風について

ジェイコブ・コリアー(以下、JC)はワンマン・オーケストラと呼ばれる1人多重奏で名を成した音楽家だ。

様々な楽器を全て名手と言えるレベルで演奏し、自身の歌声とともに何重にも重ねていくことで複雑な音楽を作り上げる。微分音すらも飛び道具感ゼロで悠々と取り入れ、常にハーモニー的にシビアな響きを追求しながらも音楽として美しく仕上げるアイデアと技術にはいつも舌を巻く。

これはもちろん彼が自身の声帯と楽器を意のままに操る能力に裏打ちされたものだ。

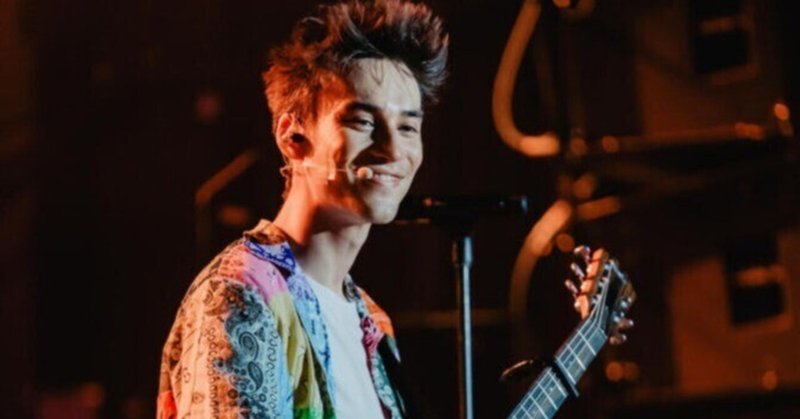

以前はライブでも1人でルーパーなどを駆使して多重奏を再現するまさに独壇場をやっていたときく。バンドを引き連れた今回の来日公演でも、JCを囲むようにセットされたキーボード、ギター、アップライトベース、名前もわからない様々なパーカッションなどの間を文字通り飛び回りながら自在に演奏する姿は彼のオリジンというか真骨頂を感じさせたし、ファンが見たいのはひとつにはこれなのだろう。

このようなチンドン屋的な芸風は、"In My Room"というJCのデビューアルバムタイトルが示す通り、彼の内側から湧き出る演奏への意思と選択の反映である。

今回の演奏内容

さて、「頭の中で鳴った、自分が良いと思う音楽を、(まるでベッドルームで全パートを自身で演奏し多重録音するかのように完璧に)再現・構築する」という思想は、今回のバンドセットでもまったくブレずに引き継がれていた。

1年かけて世界中の80都市をツアーしてきた果実として、サポートを務めるミュージシャンたちの練度もライブバンドとしてはおよそ考えられる限り最高点に到達していた。そうでなければ純正律長3度のハモりを三声でぶちこむ(しかもコーラスは彼らの専業ではない。皆、それぞれに手では自身の楽器を弾きながら、である)というウルトラEの曲芸を初めて演奏するライブ会場で一発で決めたりできないだろう。

洗練と言い換えられるかもしれないし、著名な音楽ライター含め多くの人が洗練という言葉を使ってこのライブを評していた。

当然ながらバックバンドのメンバーは本業の楽器も完全に自分のものにした名手揃いである。そこにステージを重ねた洗練が加わるのだから、もはやJCのインプロが白熱してどんなとんでもない場所にいっても転ばない、澱まない、滑らない。まるで時速300kmで疾走しながらもほとんど揺れない新幹線に乗っているかのような安心感がある。一聴してスリリングなようでいて、予定調和のレールの上を走っている音楽に感じられた。

さらにJCは東京公演のアンコール部にて、”例の”クラウドコーラスを披露した。客席側に振り向けた腕を使って巧みに指揮をとり、観客に音程を指示しながら歌わせ、ハーモニーを作り上げ、動かしていく。

一度も一緒に歌ったことが無い数千人相手にこれが可能になるのか本当に不思議だし、群衆の叡智、音楽の奇跡を目撃しているかのような気分にもなる。多くの観客にとっては二度と得難い体験となったはずで、絶賛する声の大きさが生まれている要因のひとつだと思う。

ヤング星野源の言葉を借りると、JCは「最後にはお客さんまでも弾く」のである。あたかも自室に置いてある弾きなれた古いピアノのように。彼の手にかかればZepp Tokyoでさえも"In My Room"と化すのだ。

My Roomとはあえて言ってしまえば、すべてがJCの意のままに操られる、外部や他者が存在しない、一切の誤配の可能性が配された空間である。

外部の無い音楽

ところで音楽を演奏する者にとってOut of My Roomにある存在、つまり外部とは何か。

最もわかりやすいのはライブの観客だろう。

客が首を振っている、割れんばかりの拍手をもらえる、眠っている人がいる、おしゃべりに興じていて聴いている様子が無い、等々。そういったリアクションを受けて、演者は演奏内容や場合によっては曲目を変えていく。意識されるレベルでなくても、観客の存在は確実に演奏に影響を及ぼす。

あるいは共演者。ドラマーの体調の良し悪し、今日はベースについてくる、あるいは離れる、など。あるいはフロントマンのソロの尺やフレーズ。また、演奏される内容が即興的な要素が強いジャンルだとより顕著だが、自分がテーブルに置いたアイデアがウケてみんなが乗ってきてくれるか、スベってシカトされるかは完全には予測できない。

当然共演者がその場で提示してくるヘッドアレンジのアイデアという要素もある。それがイケているかイケていないか。乗るのか乗らないのかは各奏者に委ねられる。リハーサルしているわけではないから、ミスってしまうかもしれない。ただそうした偶発性が新しい音楽の地平を絶えず開いていく。

もしくは自分が弾いている楽器ですら、私くらいの練度だと外部となりうる。その日の湿度や気温に影響を受ける楽器のコンディションによって生じるちょっとしたミスタッチが、思いもよらないフレーズに展開することすらある。

言ってしまえばJCの音楽にはそうした外部が無い。楽器、共演するミュージシャン、そして観客、、、会場に存在するあらゆる要素を完全なコントロール下に置いた、極端に言えば他者への開かれを排した音楽なのだ。クラシック的ともいえるし、完全な自己陶酔の世界であるキース・ジャレットのソロコンサートにも喩えられるだろう。

音楽を通じて生起する「他者」とのつながりを重視する私のような人間にとっては、ここまで誤配/アクシデントが起きえないライブミュージックに感動を覚えるのは難しかったというのが正直な感想だった。

ただ、これは演奏の品質といった次元とは独立した話である。

一つの案だが、超人JCの音楽にはコリー・ヘンリー、ヘス―ス・モリナ、あるいはロブ・アラウジョ級の超人インプロバイザーをぶつけてアドリブ合戦させるのが有効なのではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?