紙一重の神のいたずらは必然か?#天才を殺す凡人

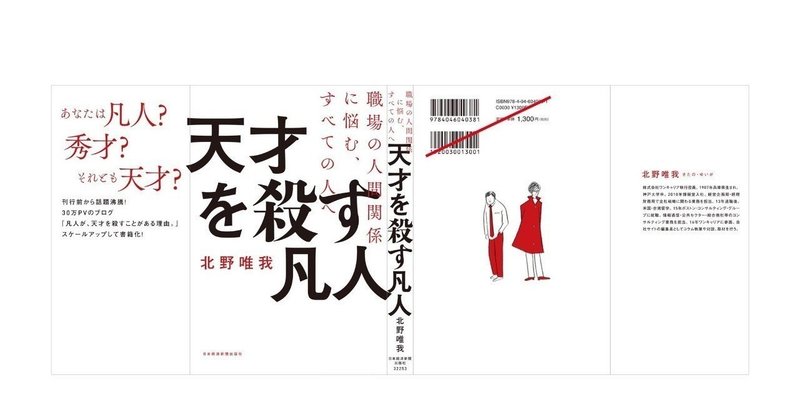

「転職の思考法」の著者である北野唯我氏の新著が出る。

https://www.onecareer.jp/articles/1547

「天才を殺す凡人」なんとも刺激的なタイトル・・・そそられますわ。冒頭50ページが無料公開されてたのでさっそく読んでみた次第です。

自分が「天才と凡人」というワードでぱっと思い浮かぶのは「かみ合わない」ってことだったです。

「話が通じない!」という経験を誰しも一度は経験したことがあると思います。

男と女、上司と部下、セールスとエンジニア、日本人とアメリカ人・・・

立場やバックグラウンド、はたまたそもそもの生物的な構造等、様々な相違点から我々は「通じない!」という経験をしますよね。

しかし、「理解されない」という経験は、全く異なる経験だと思うわけです。同じ組織、立場、バックグラウンド、共通するものが多いにもかかわらず、「理解されない」という事象は存在する。

理解する方はどうだろうか?

おそらく「あいつは何を言っているかわからない」「突拍子もないこと言ってるよね」「現実的じゃないよな」「馬鹿なんじゃないの?」

おそらくこんな感想なんじゃないかと。馬鹿呼ばわりまである。

なぜそうなるのか?

とある研究で、天才性と社会性は反比例するという研究がありました。ここでいう社会性というのは、協調性や常識といった類のものですね。天才は常識がないらしいです。

この本では、こうした天才と凡人の「かみ合わなさ」がなぜ起こるのか?が実に明快なメカニズムで解き明かされています。あー、こうして天才は埋没させられていく=殺されていくんだなと。

なんてことを考えていると、思考が広がってきます。

ニーチェの言でこんな言葉があります。

『論理は完全なる虚構のお手本である。現実には論理等は存在せず、現実はまったく別の複雑極まりないものである。我々は実際におきた出来事を思考において、いわば簡略化装置で濾過するように、この虚構を図式化することによって記号化し、論理的プロセスとして伝達・認識可能なものとする。』

つまり、「記号化されたもの」は言語であり、「論理的プロセスとして伝達・認識可能なもの」=常識。それらは思考することによって得られる産物ですが、独り歩きすることもできるわけで。伝達・認識可能だから。その独り歩きしたものを思考抜きで同調するのが「凡人」で、振り回されずに「再思考」するのが天才とも言えるのかと。

天才は「伝達可能なもの=常識」が欠如しているがゆえに、「通じない」悲劇を生む。ところが、常識が欠如しているのは、天才だけではなく、

「リアル馬鹿」も常識が欠如していますよね。だから凡人には区別がつかないのかなーとかふくらむふくらむ

これぞ紙一重

常識にとらわれないことを天才と定義すれば、それは当たり前であるが、なんという神のいたずらか。それが本文中にある天才の嘆き「本当は理解してほしい」を生み出すのではなかろうかと。

この「天才」に起きる悲劇は、自分自身にも経験があります。ほら、俺のほうがあってたじゃない!!!っていうたぐいのですね。

けど、自分は天才ではないと思うんです。かといって、結果が伴っていることから考えれば馬鹿でもなさそう。(馬鹿なのかな・・)おそらく、天才は01のデジタルなものではなく、連続的なものなのかなと。天才性はカーブを描くが、同時に社会性の欠如もカーブを描く。。。これがある閾値を超えたところが、社会で一般的に言われる天才なんでしょね。

人の進化の過程を考えれば、天才が出現するのは神が定める「必然」なんだろなとも思います。しかし、集団に進化と真価をもたらすはずのその天才は、凡人によって攻撃される。理解されない。馬鹿と一緒にされる。天才が天才と認知されるのは本当に紙一重。。。(著書の中にも天才がどうやって認知されるのかが説かれています)

なんという神のいたずらか。。。なんて、思想とも妄想ともいえぬことが頭をもたげるわけです

続きが楽しみでなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?