新卒2年目PjMによるChatworkエンジニアサマーインターンシップの裏側レポート

はじめに

はじめまして。2021年4月に新卒入社したプロダクト開発部所属の工藤です。普段はエンジニアをやっていますが、今年開催したChatworkエンジニアサマーインターンシップではプロジェクトマネージャー(以下PjM)を担当しました。

このインターンシップについては、開催レポート記事を先日公開していますのでよければご覧ください。

本記事では開催にあたってどのような想いがあって、どんなことをやっていたのかをPjM視点でお届けしたいと思います。

インターンシップに参加した方は「あそこはそんな考えだったのか〜」と頷きながらお楽しみください!

もし、Chatworkのインターンシップや選考へのご参加を考えてくださっている方は、Chatworkがインターンシップや新卒採用にどんな想いを持って取り組んでいるかを知っていただけると嬉しいです。

開発パート裏話

Chatworkのインターンシップは1週間の講義パートで身につけた知識を2週間のチーム開発パートでアウトプットする構成です。

ここではインターンシップの肝となる2週間の開発パートについて、私たちはどういった考えで、参加者に何を提供したかったのかをお話しします。

早速ですが、私たちが開発パートにおいて参加者に提供したかったものは「失敗」です。

そのためにも開発パートでは、運営側から「あれをやってこれをやって」と指示はしないようにしていました。「スクラム」や「ドメイン駆動設計(DDD)」が初めてという参加者にも、まずはご本人にお任せすることを大切にしていて、「このままだと失敗するかも」という場面があっても、あえて見守らせていただく場面も中にはありました。質問や相談自体はいつでもできる体制は整えていましたが、それでも参加者の方々は初日にいきなり「じゃあ今からは自由に開発してください!」と放り出されてびっくりしたのではないでしょうか。

あえて失敗させるなんてひどいインターンシップだ😡と思うでしょうか。

しかし、これは勿論嫌がらせではなく、「ぜひ経験してほしい!」と思った上での構成になっています。

ここで、改めて我々が提供したかったものを正確に書くと「小さく失敗し、改善するサイクルを早く回す経験」です。

私たちは上記のサイクルを通して、参加者に失敗を許容するマインドを育てていただきたいと考えていました。

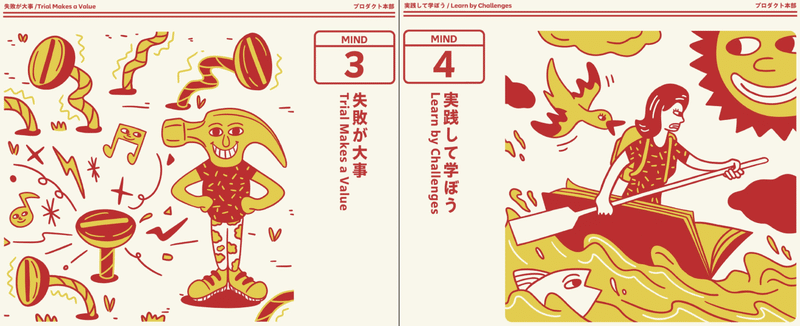

このマインドはChatworkの開発でも非常に大事にしており、実際プロダクト本部の「クレド(バリューを元に策定した行動指針)」にも「失敗が大事」「実践して学ぼう」と失敗を許容するようなマインドを掲げています。

ソフトウェア開発は明確な正解のない課題です。そんな課題に対して価値を最大化していくために、Chatworkの開発の多くでは「小さく早く成果物を作成し、フィードバックを得て改善」のサイクルを繰り返す「スクラム」という手法を採用しています。

スクラムを採用していない場合でも、短期間でふりかえり、改善のサイクルを組んでいることが多いです。

失敗と聞くとネガティブに捉えてしまうかもしれませんが、スクラムの文脈で言うと、失敗はただのうまくいかなかったという経験の1つにすぎません。

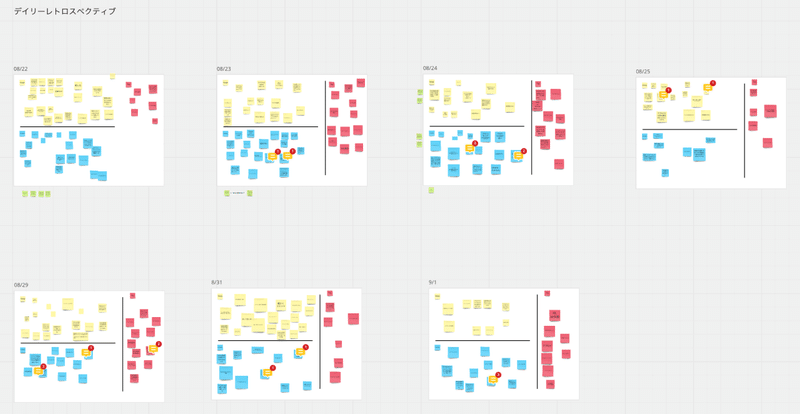

参加者がうまくいかなかった経験と向き合うべく、運営からはスプリントレビューや日々のふりかえりを設定していました。そこでは、同時に改善のためのアクションを出すことも促していました。

この小さなサイクルによって開発パート1週目に比べると2週目はプランニング、開発の進め方、プロダクトとしての価値の上げ方、情報共有の仕方などなどあらゆる面でより良い形になっていたと側から見ていて感じました。

参加者自身も、1週目を思い返すと全然違うな〜と思えたのではないでしょうか。

この体験から得た考え方・マインドをそのまま育てていただけると運営としては嬉しい限りです。

何のためにインターンシップを開催するのか

学生時代にインターンシップに参加していた時は「なぜ企業はインターンシップを開催しているんだろう?メリットは何だろう?」と疑問に思っていましたが、今回初めて運営という裏側に入り込んでみて分かったことを紹介したいと思います。

Chatworkの技術や働き方を知り、キャリアに役立ててもらう

Chatworkのインターンシップは、採用広報活動の一環です。これから本格化する就職活動に向けて、参加者の皆さんにリアルなChatworkを知っていただくことが大きな目的のひとつです。

3週間という長い期間をいただいて開催するChatworkのインターンシップは、業務の進め方や社内のやりとりなど、普段とほぼ変わらない姿をお見せしています。(私自身も、インターンシップと入社後のギャップのなさに驚きました)その上で、Chatworkで一緒に働く仲間になるという選択をしていただけたらこんなに嬉しいことはありません。

もし新卒入社で選ぶステージがChatwork以外でも、インターンシップで得た経験が皆さんのキャリアのお役に立てば、日本の生産性向上をITの力で推進していくというChatworkの使命の一端が果たせるのかなと思っています。

実は、インターンシップ運営を通じて社員の学びも深められる(!)

こちらに関してはChatworkインターンシップの体制ならではの部分も多いかもと感じたので、深掘りしてお伝えしたいと思います。

Chatworkのインターンシップ運営の特徴の1つでもあるのが、インターンシップ経由で入社した新卒社員が全員関わっていることです。PjMの私や講師の一部は第1回インターンシップ参加者ですし、サポートレビュアー(チームの一員としてコードレビュー & 壁打ちをする新卒1年目社員)は第2回インターンシップの参加者です。

そう、実はこのインターンシップは「学生としてインターンシップに参加→内定者アルバイトとして運営サポート→社員として運営」という新卒社員育成プログラムの1つだったんです。

このプログラムの中では「インターンシップを通じて学び、学んだことをインターンシップを通じて伝える」という学びのサイクルが組まれています。

学生:インターンシップの講義・開発演習を通じてChatworkで使う基礎知識の習得

内定者アルバイト:異なる立場からのインターンシップへの関わりを通じて別角度の知識習得

社員:今まで学んできた知識を分解・再構成してインターンシップ参加者に伝える

学びのサイクルについてのより詳しい話は、DevHRの高瀬が新卒採用・育成について過去に発表した資料がありますのでよければご覧ください。

では、実際に新卒社員がインターンシップ運営を通じてどのように学びを深められるのか、具体例を紹介したいと思います。

1.講師&サポートレビュアー

講師として、サポートレビュアーとして質問に答えるって実はかなり緊張します。下手に間違ったことは言えませんし、「知らんけど」で逃げることができません。

そのためにはどうするか。めっちゃ調べます。より知識のある人に尋ねます。

そうやって他者にわかりやすく伝えるために色々奔走していたら、いつの間にか知識が構造化され自分の中で今まで何となくの理解だった部分がくっきりとわかるようになります。

自分の知識を見つめ直し、曖昧な部分をなくすことがこの機会にできます。

2.プロジェクト運営

講師やサポートレビュアーを通じて学びを他者に伝えることも勿論新たな学びとなりますが、そもそもの土台となる学びの場(つまりインターンシップというプロジェクト)を作るのもまた別角度の学びになります。

インターンシップ運営では、参加者の学びを最大化するためにはどうすればいいのか、各社員がそれぞれの役割に集中するためにはどうすればいいのか、など全体を見る力が必要となってきます。

そのためプロジェクト進行に関する学びを深めることができます。

以上のように参加者としてから運営者としてまで一貫して関わることで学びを深められることが、Chatworkのインターンシップ、新卒育成の特徴です。

でも、これじゃあChatworkのインターンシップを経験せずに内定した人は学びのサイクルに入れないんじゃ...😢

そんなことはありません。

インターンシップ経由ではない内定者もこの循環に巻き込むべく、内定者の皆さんにはアルバイトとしてインターンシップに携わってもらっています。

今年は「内定者アルバイトでチームを組み、通常の参加者と同じインターンシッププログラムを体験してもらう」というチャレンジをしました。

結果としては非常に上手く作用し、入社前に会社を理解できる「内定者フォロー」としても有効だと分かりました。

こちらは実際に参加された、インターンシップ経由ではない内定者自身が書いてくれた参加レポートです。

これからは内定者になって初めてこの循環に入るという方も増やしたいと考えています。そのためにもインターンシップ運営はまだまだ進化させていきます!

(この記事では、Chatworkエンジニアサマーインターンシップについて書いています。Chatworkビジネスサマーインターンシップとは異なる部分があります)

さいごに

正直、失敗を体験してもらうためにあえて見守る、ということをしていたので参加者の皆さんにはどう映るかと不安な面もありました。実際のところは最終日が近くなると「もう1週あればもっとうまくやれる」「もっとやりたい」とチーム開発を楽しんでいただけたようで嬉しかったです。

アンケートの結果も一部抜粋でご紹介しますが、失敗と改善を繰り返すことによって意識が変化した様子が見られました。

スプリントレビューではDDD、UI/UX、スクラムなど様々な観点からレビューを頂けて良かった。スプリントプランニングの何から手をつければいいのかわからず、段々と形になっていく感じが非常に楽しかった。

途中まではどんどん開発したいと思っていましたが、立ち止まって議論することの大切さを学びました。

この記事で、インターンシップを中心としたChatworkの新卒に対する学びの循環を伝えることができていたら幸いです。

ということでインターンシップ参加生の皆さん、ご入社をお待ちしています!!そして内定者としてこの学びのサイクルに入ってくださる皆さん、同じくご入社をお待ちしています!!!

Chatworkでは、今月から2024年新卒向け本選考のエントリーを開始しています。

また、まずは社風など知ってみたい・・・という方向けに、勉強会 兼 会社説明会の応募も受付中です。

最後に宣伝を詰め込みましたが、これにてPjMの仕事もやりきれたかな!ということで筆を置きたいと思います。

ご覧いただきありがとうございました!