感謝(かこ)と祝福(みらい)「上」ー1

注意!!!

本作はタクトの貴族三男の設定を取り込んでおり、オリキャラありで、シリアスも含まれますので、苦手な方は読むのを控えることをお勧めします。

「…それで、式にはリコちゃんも参加しに来るって。」

「ああ、確かミルフィーの妹さんだよね?会うのが楽しみだなあ。」

空が晴れて太陽がまぶしく見える日。高級リゾート地の教会近くにある林の散歩道を散策しながら、タクトとミルフィーユはこれから来る結婚式の話題でもちきりだった。ヴァル・ファスクとの戦いが終結し、EDENの情勢も徐々に落ち着いて、人々に平和の実感と幸福に満ちた今は、式を挙げるには一番のタイミングだろう。

「タクトさんの方は、兄弟とかいますか?」

「ああ、兄さんが二人いるね。」

「本当ですかっ?どんな人たちなんですか?今度の結婚式に来ます?」

「いや、それは多分無理じゃないかなあ…。」

なぜか少し苦笑しながら答えるタクト。

「そうなんですか…。そういえばあたし、タクトさんのお家のこと全然知らないです。マイヤーズ家って有名な伯爵家としか聞いたこと無くて…。」

「はは…まあ、今や実家からは勘当同然の扱いされてるから、もう自分とはあまり関係ないことだよ。」

「えっ、そうなんですか?ご、ごめんなさい、なんだか余計なこと聞いてしまって。」

慌てて謝るミルフィーをみて、タクトは優しい笑顔を返す。

「大丈夫、さっきも言ったように、もう自分との関わりは殆どないし、オレももうあまり気にしてはないから。」

「そうですか…。それじゃ、このお話はこれでお終いしましょう。」

自分に対するミルフィーの気遣いに、少し申し訳なさを感じるタクト。

「…ミルフィーは良いのかい?オレの家のこと聞かなくても?」

「良いんですよ、別に。」

そう言いながら、ミルフィーユはタクトより少し手前に歩いて振り向いては、いつもの明るく元気な笑顔を見せた。

「タクトさんなりの事情があるのはなんとなく分かりますし、タクトさんが話したい時に話してくれればいいですよ。」

そんな彼女の笑顔を見てタクトは少し安堵する。別に他人に知らせてはいけないことがある訳ではないが、やはり家のことを話すのは少し抵抗があった。純粋で元気な彼女には、家とのわだかまりを知らずにいて欲しいから。

「見てタクトさんっ、あそこの芝生、休むのに良さそうな大樹がありますよ。そこで少し休みましょう。」

…だが、果たしてこれで良いのだろうか。タクトは芝生へと向かうミルフィーユを見ながら、昔エルシオールが追い込まれて窮地に陥った時のフォルテの叱咤を思い出す。果たしてこのまま何も伝えないことが、本当に彼女にとって良いことなのだろうか?彼女は強い女性だ。生まれもちの強運に振り回されながら、それを恨めずに前向きに生き、必死にがんばってきた。そんな彼女なら、自分の事情を十分受け止める強さも持っているはず。かつて強運を失った時のように、彼女の気持ちを考えずに一方的に決め付けるのではなく、もっと彼女を信頼するべきなのでは?ましてやこれから共に苦楽を分かち合う伴侶にもなるのだ。新しい門出のためにも、一度ここできっちりと過去を"清算"すべきなのかも知れない。

「あ、ここの木蔭、とっても涼しいですよっ。」

一足先に大樹の日陰へと着いたミルフィーは、タクトに向かって大きく手を振る。

「どれどれ…。あ、ほんとだ、う~ん気持ち良く感じる涼しさだなあ。」

そう言いながら、二人はそのまま芝生に座り込んでは大樹に背をもたせ、白い雲で綴られた青空に浮かぶ太陽に照らされた芝生を眺めながら、のどかな午後を満喫する。

「う~ん気持ち良いですねっ。こんな良いところがあると知ったらお弁当でも持ってきてピクニックにすれば良かったなあ…。」

「そうだね。それにこんなに気持ち良さそうなところだとちょっと昼寝もしたくなるなあ。」

「ふふ、そうですね。」

そういうと、タクトは少しミルフィーユの側に寄りながら問う。

「ミルフィー、ちょっと膝枕、お願いしても良いかな?」

「あ、いいですよ。はい、遠慮なくど~ぞ。」

ミルフィーユは少しも躊躇わず、膝を折って座り、タクトを受け入れるように手を広げる。

「ありがとう、それじゃ遠慮なく…。」

そう言ってタクトはそっとミルフィーユの膝に頭を寄せる。彼女からの体温を感じては彼女を見上げ、ミルフィーユも手で優しくタクトの頭を撫でていく。物言わぬ気持ちが心地よくタクトの胸を満たす。まるでいま陽射しで温かく照らされた芝生のように。

「寝心地はどうです、タクトさん?」

「そりゃもう最高だよ。ありがとうミルフィー。」

「どういたしまして。」

再び元気な笑顔を見せるミルフィーユの顔を、タクトも手を伸ばして小さく触れ、彼女もまた微笑んでは彼の頭を優しく撫で続ける。

「…ミルフィー。いきなりだけど、一つお話をしてもいいかな。」

「お話、ですか?」

「ああ、とある貴族の家に生まれた男の子の話をね。少し長くなるけど、大丈夫かい?」

いきなりの話に少し面食らうミルフィーユだが、神妙な顔でみつめるタクトをみては、再び微笑みだす。

「いいですよ、ぜひ、聞かせてくださいっ。」

そんな彼女を見て、タクトも小さく微笑み返しては、ゆっくりと語りだす。

「…むかしむかし、とある伯爵家に生まれた男の子がいました---」

--------------

マイヤーズ伯爵家。貴族体制を主体とするトランスバール皇国において、上級貴族なら大抵その名を聞くことがあるだろう。その系譜は初代トランスバール皇王時代まで遡れるとも言われ、伯爵階級においても名門貴族として知り渡っている。噂では公爵とも深い交流を持つほどの大家系だ。

由緒正しきマイヤーズ家の当主は三名の子供をもうけ、一番若い三男の名前は母がタクト、と名づけられた。

幼い頃のタクトは三名の子供の中でもやんちゃで一番活気良く、大きな屋敷であちこち遊びまわっては長兄テナリオと次兄カルディと戯れたり、時々勢い良すぎてメイド達に苦労かけたり、それが原因で怪我したりと、母の頭痛のタネにもなってお叱りも受けるが、最後は決まって母の優しい声と手の温もりと共に眠って一日を終えていた。

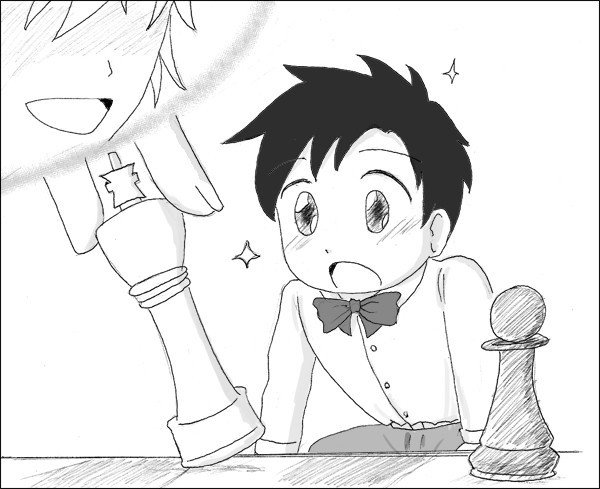

朝起きると決まって、貴族でありながら手料理を嗜む母の料理にありつけたり、今は他界した祖母からのお話を聞いたり、優しく気前の良い長兄と、口数は少なく引きこもりがちだが面白味のある次兄三人でよく遊びに暮れていた。中でも、六歳ぐらいの時、長兄に教われたチェスは、タクト一番のお気に入りのゲームだった。

「タクト、チェスはとても奥深いものなんだ。謀略、ロジックに芸術、ありとあらゆる学問が詰っている。相手が一歩動いたらそこからの十歩先を予測し、相手の心理を全面的に分析してせめぎあう。そこに、チェスの真髄が隠されているんだよ。」

そう言いながら鮮やかな手際で盤上の駒を動かす長兄の姿は、幼いタクトにはとても魅力に感じられた。そのため他のゲームよりもいちはやくルールを理解し、暇があればいつも長兄と一局するようにねだり、いつも長兄に負けてしまってもう一戦とせがむことは、もはや日課のようになっていた。

「いいかい、カードゲーム等もそうだけど、このような勝負事に大事なのは、いかなる時でも冷静さを失わないこと。そして、たとえ自分が劣勢に陥っても決して顔に出してはいけないことだ。」

そういいながら、長兄はいつもどおりの涼しい顔で駒を動かす。

「人によっては終始へらへら面していたり、逆にわざと苦い顔をして相手を誘うなど、ようは本心を隠しながらチャンスを伺って意表をつくんだ。トリッキーなやり方だが、その効果は…折紙つきだ。」

そう言った途端に下した一手が、劣勢だった盤面を瞬時に変えて逆転勝利し、負けながらもタクトはただただその盤上の光景に惚れ惚れしていた。

-------------

だがそれ以外のことに関すると、タクトは至って不真面目で、特に堅苦しいことは大の苦手だった。貴族なだけに強制的に習わされる礼儀作法は大変退屈に感じ、礼の姿勢や挨拶の仕方など面白味の無いものばかりで、授業を抜けてサボるばかり。母の一言がなければ、まともに作法を身に付けることはなかっただろう。

「タクトも将来、意中の女の子を見つかる日が来るわ。その子の気を引けるようになるにも、礼儀作法ぐらいはちゃんと身に付けておかないとね。」

女の子に興味津々なタクトには、これだけが原動力でかろうじて勉強をする気になった。母から薦められたソーイングスキルなども、なんとなく覚えることができた。

幼い頃のタクトは、兄弟や母との楽しい時間に満たされて幸せだったが、唯一父のマイヤーズ伯爵のことだけが例外だった。名門貴族なだけに普段から業務や社交に忙殺されてるようで、家にいる時間は殆どっていいほどなかった。一緒に遊んでくれた記憶はもはやおぼろげで、時折静かに発する厳しい躾しか浮かんでこない。しかも仕事や家のことを訊く度に、"子供だから知る必要はない"との一点張りで何も教えてもらえず、距離を感じて気分が悪くなることも度々あった。故に家族の中でただ一人父には良い印象は持たなかった。

最初に父と共に社交界へデビューしたのは、貴族階級が催したダンスパーティだった。父と共に業界や貴族階級と挨拶しまわるのは、つまらなかった上に、終始彼らに持てはやされることに疲れを感じていた。まだ幼かったが、それが自分への賞賛ではなく別の意図があることを本能的に感じていたから。よく思えば、堅苦しいことが嫌いなのは半分これによるものだったのかもしれない。

だがそんなパーティでも唯一楽しみとなったのは、同年代の女の子と一緒にダンスできる機会だった。最初に踊ってくれた子のことはまだ良く覚えてる。内気な性格だからか、会場の隅っこに座って少々不安そうに周りを見渡す女の子が一人。そんな彼女が気になったタクトは、普段どおりの気軽な言葉で気を紛らわせたら、その子がおずおずと手を取って踊り始めた。

「マイヤーズ様、でしたよね?すみません、こういうパーティは初めてなので、どうも慣れなくて…。」「気にしなくて良いよ、自分も初めてなんだからおあいこさまだ。それに、窮屈に感じる気持ちはオレも良く分かるからさ。」

屈託の無い笑顔で返答すると、今まで不安そうな女の子にようやく笑顔が浮かんだ。

「マイヤーズ様ってとても優しいお方ですね、ありがとうございます。」

憂鬱気味だった女の子が見せる笑顔はとても微笑ましいもので、乾燥無味な社交活動で乾いてたタクトの心に潤いをもたらしてくれた。まるで砂漠のオアシスから湧き出る甘美な水のように。ああ、女の子の笑顔って、こんなに可愛らしいものなんだと、堅苦しい貴族間との交流よりも、俄然こちらに力を入れた方が何倍も楽しいものだとタクトは認識した。

その時からだったのだろうか、可愛い女の子との交流に精力的になって…そしてそれが原因で、以降の社交パーティでは良く父から抜け出して女の子を追いかけまわることとなり、家族での頭痛の種の一つとなったのは誰も予測しなかった。

多少嫌な思い出があるものの、それなりに幸せな家での時間は、士官学校への就学あたりから徐々に変質始めた。まず、成長するに連れ社交界へ更に深く関わることで、マイヤーズ家のことを快く思わない政敵からの嫌味を認識するようになった。大抵は当主である父や兄たちが対象だが、その煽りを受けて自分へ飛び火することもあった。そこからタクトは、今の貴族界隈での腐敗と確執が見え始めた。可愛い子との貴重な交流のチャンスがなかったら、とっくの昔に参加しなくなっただろう。

だが何より困惑したのが、次兄の変貌ぶりだった。時折父達と行われる家族会議では、機会あれば長兄の細かい不備に文句を言ったり、自己アピールしたりとするようになった。家督目当ての批判、なのが一番しっくりくる解釈だが、当時のタクトにはまだその理由が理解できず、気分を悪くするだけだった。ある意味、この時期で士官学校へ入学できたのは幸いだった。苦しい雰囲気に満ち溢れた家から離れる良いチャンスだったから。

-----------------

「…この前の父さんとの会議、またさぼったそうだね、タクト?」

ある晴れた日の昼、家の庭でタクトとその長兄は、机を挟んで座っては、いつものようにチェスに興じていた。

「どうせ参加してもいつものカル兄さんの嫌味を聞くぐらいだし、今は学校の課業で忙しくて家のことは扱ってないから報告すること一つも無いからね。」

「学校の女性との交流が忙しい、の間違いじゃないかい?」

「あ、ばれてしまった?困ったなぁ~。」

まるで親しい友人のような二人の楽しい笑い声が響く。次兄との仲が悪化する中、昔から柔らかな物腰の長兄とだけは、今でも良き関係を保っており、次兄と政敵からの嫌味をうまく扱っているその才覚は、タクトも慕うほどだった。

「リオ兄さんは凄いな。あんな面倒な会議に毎回でるなんて、自分じゃ参加するたびにカル兄さんの嫌味を聞くのは無理だよ。」

「…カルも大変だからさ。金融関係の仕事とマイヤーズ家次男として、複雑で険しい人間関係を扱わなければならないからね。」

「それはリオ兄さんも同じじゃないか。…昔は面白い人だったのに、なぜああなってしまって…。」

タクトの表情が少し悲しそうに曇る。昔ともに楽しく遊んでいた兄さんの面影が浮かんでは消える。そして、そのことで心を痛めている母の姿も。長兄もまた、神妙な顔でチェスの駒を動かしてゆく。

「…それは彼の心情変化を察してあげなかった私のせいだよ。君が悩む必要はない。」

「どうして?大体それを言うのなら父さんだって、カル兄さんのことをほっといてるままにしてるじゃないか。」

「でもカルの言葉に乗せられず、ちゃんと公正に判断を下してるでしょ?」

タクトは顔をしかめる。確かに父はいかなる時でも公正だ、いつも冷静に、確実に状況を分析しては判断を下している。"ドライ過ぎる程に"。家族達のことを、あたかも会社かただの管理すべき組織のように扱っているようで、やはりどこか納得できないタクトでいた。…時折、母との結婚もまさかそういう政略的なものなのだろうかと考えると、なお更不快に思えてきた。

「…言いたいことは分かるよ。けれどねタクト、今の貴族界隈で生き残るには、これぐらいでないとやっていけないものなのさ。」

「も~メンドクサイよ兄さん。君もカル兄さんも父さんも、オレみたいにもう少しハメをはずした方が良いと思うよ?」

わざとらしく大きく愚痴るタクトに、兄は相変わらずの笑顔で答える。その態度が、タクトなりのバランスの取り方だと分かってるのだから。

「はは、出来ればいいけど、流石に無理だよ。それに別に嫌いって訳じゃないよ自分は。守りたいもののためにやっているのだから。」

「守りたいもの?」

「私だけじゃない、方法こそ問題あるけど、父さんも同じく守るべきもののために今の教育指針をやっているんだよ。」

いきなりの言葉に困惑するタクトを見て、兄はただ優しい笑顔を見せる。兄ならまだしも、今の父の行動がそのような意味があるのか、タクトは疑問に思っていた。

「いずれタクトも分かるよ、上に立つものは何かを守るために、時には苦渋の決断をしなければならないということをね。はい、チェックメイト。」

「あっ!?」

知らぬうちに囲まれた自分のクイーンを見て、タクトが驚愕の声をあげる。

「あ~まいった。やはり兄さんにはかなわないや。」

そういって横たわるタクトを見て、兄もまた笑う。

「そういうタクトはどうだい?何か守りたいものとかあるのかい?」

「うん?オレは別に、どちらかというと昔のような気楽なままの生活ができれば…」

まだ貴族の腐敗や闘争を知らず、次兄との確執がなく、パーティで女の子を誘うあの日々が脳内をよぎるが、

「ああそれと、今の士官学校での生活かな。面白い友達ができてるし、先生も、女の子もどれも可愛いしさあ。」

すぐに今の士官学校での生活が浮かんできた。ついこの前知り合った同期生のレスターと、戦略的に大変興味深い話をするルフト先生、そしてよりどりみどりの可愛い女性生徒達のこと。彼らとの学校での生活は、今まで以上に気楽で楽しい生活だと感じた。

「好きな子は?」「え?」「一人ぐらいいるだろう?今まで声をかけてきた女の子の中で、本気で好きになった子はいなかったかい?」

タクトは少しの間考え込む。彼にとって、女の子と一緒に交流できるのは大変楽しいものだが、そんな中で誰かを本気で好きになることなんて一度も考えなかった。

「いやとくに、だってオレにとって女の子全員が大事なんだから。」

茶化するように答えるタクトに長兄は大きく笑い出す。

「ははは、君らしい答えだよ。まあ一度真剣に考えてみるのも悪くないと思うよ。」「暇があったらね。」「いつも暇してるタクトの言う台詞かい?」「それもそうだね、ははは。」

散らかった駒とチェス盤を片付ける長兄をよそに、横たわるタクトは青空に浮かぶ雲を見つめては、先ほどの長兄の質問を反芻する。長兄のその言葉は、まるで静まった湖に投げられた石のように、タクトの心にひっそりと疑問の波紋を残していった。

「好きな子、かあ…。」

風に揺らされる木々の声は、まるで今のタクトの心のざわめきを代弁しているかのようだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?