学校作業療法 -実践ガイド- <その1>

2021年9月18日『学校作業療法実践ガイド』が出来上がりました。

編集に携わらせてくださった青海社の工藤社長に深く感謝いたします。

「編集」といっても、腕利きの友利さんがいてくれたおかげでできたこの本。私は好きなことを好きなだけ伝えていいよと言われ、本当に楽しく書かせていただきました。あとは友利さんが全体のバランスを調整し、準備してくださったので、オーケストラで言えば私は好きな楽器を選んで奏て、友利さんがそれに合わせて指揮してくれました。友利さんありがとう、本当に感謝です。

この本はこれからどんどん必要とされる保育・教育現場への作業療法に携わられていくOTの方々に、少しでも導きになればと願っております。今回は私が書かせていただいたところ以外の、内容のすすめポイントを、実践を考えての視点で(個人的な意見でもありますがw)まとめさせていただきました!

第Ⅰ章−1

学校作業療法とは 酒井康年先生

学校作業療法(学校理解し支援できる作業療法士)とは何か について多くの実践経験をお持ちの酒井先生が丁寧に説明。

相手の文化の尊重と相手の文化へのリスペクト、相手の文化を知り、理解しようとする姿勢ではないだろうか。だからこそ“学校理解して支援ができる“ことが求められるのである。

作業療法士として先走ってはいけないこと、注意を払うポイントは経験者だからこそズシンと深く重く実感できることである。学校に関わる前に全ての専門家に読んでいただきたい。

↓またOTが関わる利点にも是非とも注目していただきたい!

(作業遂行に焦点化してアプローチをする専門家として)特に学校生活において、対象となる子供の診断がどうであるかではなく、どんな生活が実現できるかに焦点を当てて検討することができる。

まさに!!!

酒井先生の作業療法士ならではの学校への関わり方のポイントは、読んでいて誰もが「関わりたい!!」と心躍る内容となっている。

第Ⅰ章−2

学校や教員が抱える課題の複雑さとその対応の現状 本村真先生

学校への専門家として既に介入している、スクールソーシャルワーカーの視点と経験から、暴力行為、いじめなど学校の課題とされる現状や教員の状況をわかりやすく説明してくださっています。

また、トラウマなどの研究もされている先生なので、わかりやすい「自己肯定感」についての説明も注目!

《topicⅠ》

日本におけるインクルーシブ教育 野口晃菜さん(LITALICO)

インクルーシブ教育をユネスコが上げる定義、日本のものとを確認しながら、わかりやすく説明してくれている。「合理的配慮」「個別の教育計画書」など基本的な知識が学べる。

実はインクルーシブ教育よくわからない・・・という方も安心して学べる内容となっています。

第Ⅱ章−3

子どもの作業遂行分析 酒井康年先生

単に、人が行動している様子を見ているだけでなく、どんな人が、どんな人的・物的・時間的環境の中にあって、どんな作業活動に従事し、実行している本人はどんな意味や価値を感じながら、遂行しているのかを把握したいのである。

行動がその場の環境等と無関係に生じる事は無い。特に学校は多義的な、多価値的な環境であり、場であり、複雑な文脈が交差している。

そう!そうなんです。学校になぜ作業遂行分析が必要なのか!

実感できる節である。作業遂行分析を活用させていただいている私にはゾクゾクする内容⤴︎

《topic3》

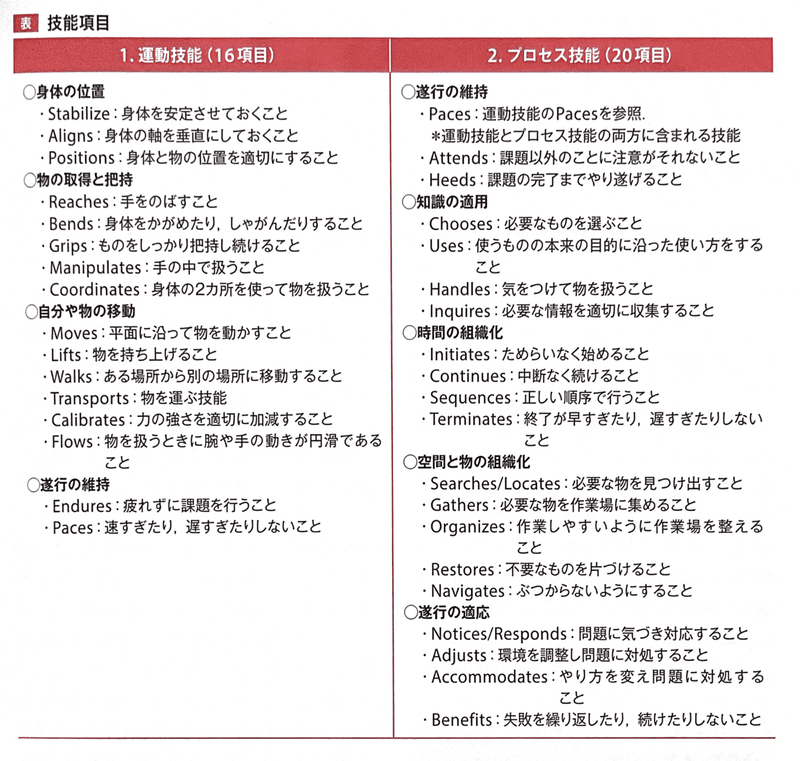

スクールAMPS 塩津裕康先生(中部大学)

学校版運動とプロセス技能評価(スクールAMPS)は、授業など学校生活で、子供の作業遂行を観察する事により、その遂行の質を評価する方法です。実施手順は作業療法介入プロセスモデル(OTIPM)を使用します。

ゆいまわるの臨床でも中心に置いているモデルです。

第Ⅱ章−4

感覚統合に基づく作業遂行の評価と分析 高畑修平先生(藍野大学)

学校現場で観察される子どもの様子を、タイプでまとめ、神経学的閾値と行動反応から説明してくれています。観察中心の学校作業療法には必須の分析と知識!!

しかも!こんなに高度の内容なのに、高畑さんの説明だからわかりやすい。知識が豊富だからこそできる技ですね。

実際の写真もあって、臨床感を実感しながらスラスラ読めます。

⭐️ 高畑さんは学校作業療法を始めた私にとって、発達の知識の辞書的なww 師匠的な存在。憧れのOTです。そんな大好きな高畑さんがこの本にご協力いただけたことがまた嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?