雑草を発芽させない米ぬかの力/名古屋さん♯2【地エネの酒 for SDGs プロジェクト2021 #8】

雑草を発芽させない米ぬかの力/名古屋さん♯2

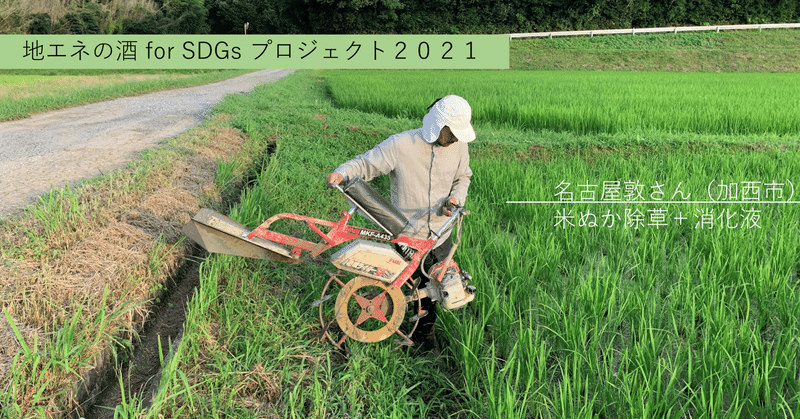

苗づくりから約1カ月。この日は田植えです。名古屋さんは種もみが成長するための栄養として消化液を使いましたが、途中から少し葉が黄色くなってきたそうです。

「栄養がやや足りないと判断して、魚かすを与えました」と話す名古屋さん。その甲斐があって、緑鮮やかな元気な苗がそろいました。

田植えには、名古屋さんが育てた山田錦で日本酒を仕込む岡田本家(加古川市)の岡田洋一さんも駆けつけてくれました。

「水が豊富なら冬期湛水をしたい」と話す名古屋さんの除草戦略の中心は米ぬかです。

有機物を分解する微生物の力で雑草を抑える冬期湛水と同じような環境を、米ぬかによって短期的につくろうという考え方です。

田植えの翌日、田んぼに米ぬかとくず大豆を散布します。これは昨年の映像で、背中に背負う散布機の容器にペレット状の米ぬかを入れているところです。

田んぼのあぜを歩きながら、米ぬかを散布します。

白い粒が散布された米ぬか。これを、微生物が分解する際に、水中の酸素を使うので、土の表面が酸欠状態になります。また、水がにごって太陽の光が遮られます。

米ぬか除草は、雑草が発芽・成長するために必要な酸素と太陽光を与えない技術です。

この後、4、5日ごとにさらに2回米ぬかを散布します。雑草が出てこない間に、稲が大きくなってしまえば、作戦は成功です。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?