SARSが流行していた頃、中国で直接体験した「悪あがき」の話

■あの病気が流行したとき、私は中国にいた

「非典型肺炎」

日本ではSARS(サーズ)として知られているあの病気である。中国では「非典型肺炎」を略して「非典(feidian)」と呼ばれている。

SARSが中国で流行し始めてから、下火になっていくまでの間、私は交換留学生として、中国湖南省長沙市に滞在していた。期間で言うと、2002年9月~2003年8月。在留邦人数もネットの通信環境も今とは大きく異なる、18年前の話である。

当時、ケータイからはEメールは送れず、電話かショートメールで連絡を取っていた。Eメールを送受信したり、ネットニュースを見たりするには、電話回線のダイヤルアップでPCをインターネットにつなげるか、日本語が文字化けして表示されるインターネットカフェで悪戦苦闘する必要があった時代だ。

※当時使っていたNOKIAの携帯電話(左側)

留学開始から数か月たった頃、友人の中国人から不穏なニュースを聞いた。正体不明の肺炎が発生しているというものだ。滞在している湖南省のお隣の広東省で広まっているのだという。

噂は瞬く間に広まり、至る所でその話題で持ちきりになった。中国人の知り合いから、謎の肺炎についての情報がたくさん送られてくるようになった。ここには詳しくは書かないが、かなり具体的な感染情報をいくつも聞き、身近にもSARSが迫っているのだと思った。追って、中国政府からは「チェーンメールは嘘の情報だから信じないように」と、注意喚起の一斉ショートメールが送られてくる。今ほど情報を得る手段がないから、結局のところ何が真実なのか分からない。

そのうち、日本の友人からも安否を確認するメールが届いた。日本でも大変なニュースになっているという。

確かな情報がほとんどないまま、得体の知れない謎の病気に対応しなければならない不安な気持ちは、今でもはっきり覚えている。

■2002年当時の湖南大学

長沙市は、南北に流れる湘江(xiang jiang)という大きな河を隔てて、「河東地区」と「河西地区」に分かれている。「河東」には商業施設や繁華街が多く集まり、「河西」はいくつもの大学が密集する学生街、という特徴を持っていた。

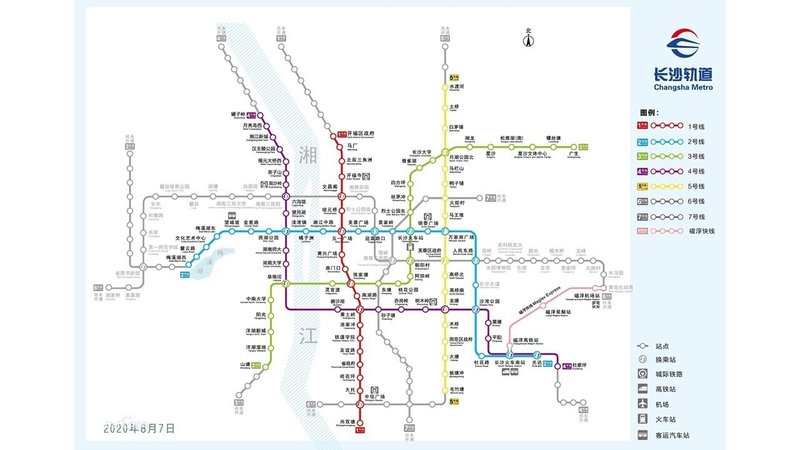

私が留学生活を送っていた湖南大学は河西地区にあった。河東地区に行くには、ドアを半開きにしながら、集金員が呼び込みするようなバスに乗って「湘江大橋」という橋を渡る。(当時は1本もなかった地下鉄の路線が、2020年現在では市中に張り巡らされているなんて驚きだ。↓)

【長沙Metro路線図】(2020年8月7日現在、灰色路線は未開通、Baidu百科より引用)

湖南省の省都でもある長沙市の当時の人口は約600万人で、日本でいう「県」に相当する規模である。(ちなみに、2020年の長沙市の人口は800万人を超えているという。)

湖南大学は学生数、数万を擁する国立の総合大学だ。当時、留学生は数十人で、アフリカからの留学生が大半を占めていた。そのうち日本人留学生は、5~6人。中国が今よりもマイナーな留学先だったのに加え、湖南省も日本人にとってあまりなじみのない省だった。日本の大学が湖南大学を協定校にしていなかったら、私も訪れることはなかったかも知れない。

私は交換留学生として、日本の大学に月に一回FAXで所定の書類を送ることが義務付けられていた。大事な書類ということもあり、湖南大学の留学生課に行き、国際電話でFAXを送ることになっていた。「あなたの国際FAXは料金が高いのよね」と渋々対応されながら、FAXを借りた。こちらからの連絡だけでなく、何か日本からの大事な連絡があれば、その留学生課を通して来ることになっていたのだ。

SARSの発生が明るみになってすぐの頃、主にヨーロッパから来ていた学生たちに、本国からの「帰国勧告」が出された。次から次へと、留学期間を繰り上げて帰国するヨーロッパの留学生仲間。私たち日本人留学生には、結局、最後まで本国からの連絡はなかった。残るか帰るか、自分たちに委ねられているということだった。

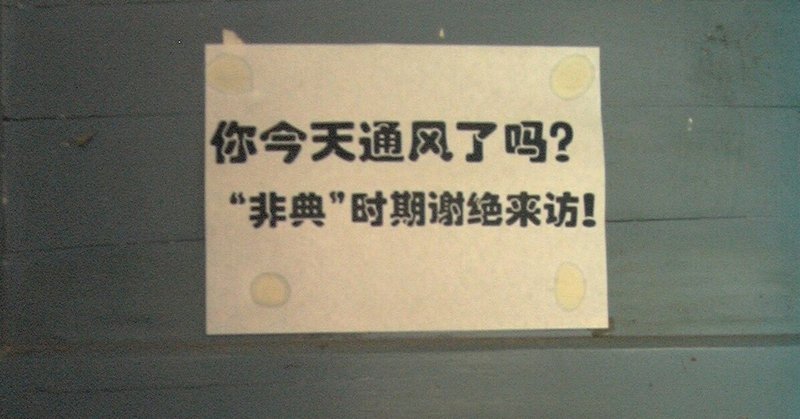

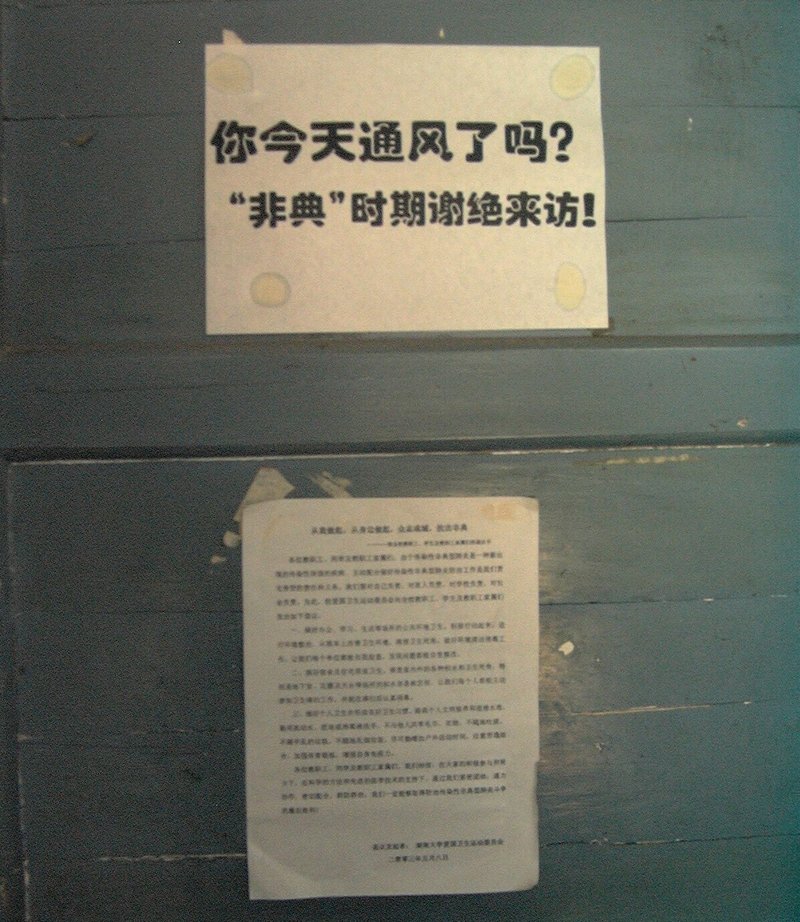

【寮に張り出された注意】↓ (今日、換気しましたか?『非典』流行中につき外部からの訪問お断り)

湖南大学の留学生課に相談すると、「あなたたちは留学生だし、何かあったら大変だから、一応『河東』地区には用事がないときは行かないようにしてね」とのことだった。それまでは、買い物などでよく足を運んでいた「河東」地区だったが、そのゆるやかな口頭注意があってからは河を渡るのを控えるようにした。

ただ、同じクラスのチェコ人の仲間が帰国すると決めた2003年4月、付き添いで長沙駅まで見送りに行くことにした。SARS流行の真っ只中、ごみごみした駅まで行き、たった一人列車に乗らなければならないという仲間の不安を、少しでもやわらげたいと思ったからだ。長沙駅はバスで1時間ほどの「河東」地区にある。大学から駅までの直行直帰にすると決めたが、それでもドキドキした。

当時の写真を探すと、見送りの時に駅で撮った写真がかろうじて残っていた。マスクをつけているのは半数ほど。今のような立体不織布マスクではなく、昨年日本でも話題になった、「あの布マスク」タイプだ。ちなみに、後方の中国人の目線の多くがこちらに向いているのは、それだけデジカメが珍しく、駅の中で写真を撮っている人なんてほとんどいなかった証拠だろう。

大学の授業は、その後も継続された。マスクをしながら授業を受けていたかは、記憶があいまいだが、友人と撮り合った写真を見ると、マスクをしていない写真の方が多い。発熱があったり、咳をしたりしている人には近づかない、という意識はあったと思うが、今では当たり前になっている「潜伏期間」の認識も希薄だったことも、マスク不着用の理由の1つだろう。

■至る所で見られた注意喚起

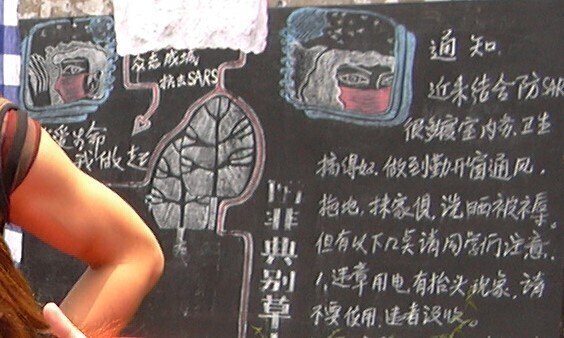

学校でも、街でも、至る所で「非典(SARS)」の注意喚起の言葉が目につくようになった。

【市民に情報提供する街角の黒板】↓

【学生寮の黒板】↓

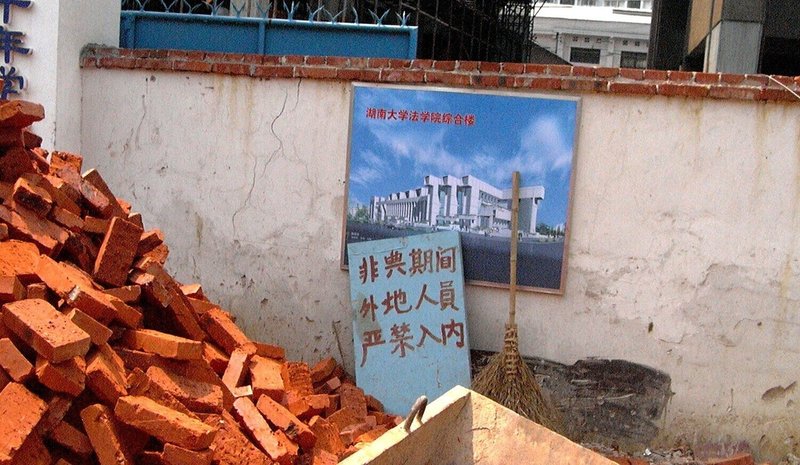

【工事現場の看板】↓

■必死だった「悪あがき」

大学の教室は「お酢」で消毒された。当時、効果があると信じられていた、水で薄めた食用の「お酢」で、毎日のように清掃員がモップがけするのだ。大学だけではない。学生寮、レストラン、公共施設などありとあらゆる場所が「お酢」で消毒されていった。

そのうち、私が住んでいた学生寮の入り口には「お酢厄除け」まで現れた。当時、まだまだ中国でよく使われていた練炭用七輪でお酢を煮立てて、その蒸気をお寺の線香の厄除けの要領で頭に浴びる、というものだ。外から帰ってくると、寮の管理人が毎回厳しくそれを要求してくるから、仕方なくお酢の蒸気を浴びてから中に入った。

だから、留学生活後半の光景は、あの「お酢」の鼻をつく強烈なにおいとセットになって、離れない。

お酢以外にも、効果があるのかないのかよくわからない情報がたくさん出回った。「ある漢方薬に絶大な予防効果がある」という噂を信じ、私もいくつか薬局をまわって手に入れたことがある。それほど、みな必死で不安だったのだ。

そこまでしていたのにも関わらず、まだ日本ではSARS騒ぎが収まらない中、渦中の私たちはいつしかSARSという言葉にも慣れていった。人々はマスクも外し始め、必死さが自然と風化していった。時間の流れが慣れを生むのは、いつの時代も変わらない。

あれから18年の時を経て、改めて思い返すと、「非典」に対して非科学的で意味のない無駄な悪あがきもたくさんあっただろう。しかし、あがいたことに対して、可笑しく思い出すことはあっても、後悔の念は微塵もない。

さあ、今できる「悪あがき」は何だろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?