【小説】BULLET 2

線路の向こうに見える誰もいない古いホームの上から大きな緑の屋根が突き出している。

「今は使われていないホームだけど、たまにイベントで使ってるんだよ」

僕の視線を勘違いしたユイがそう説明してくれた。

「ああ、そうじゃなくて奥の緑の屋根は?」

「あれが国技館だよ」

両国に移動する総武線の車中でユイの話を聞いたり、動画やテキストを見て少しHADOについて学んだ。

PVはあくまでも未来のイメージであり、実際の操作性やビジュアルは異なること。PV並の大観衆が観戦する大会はまだ行われていないが、それでも大きな大会には300人超の観客動員があること。大会の規模と順位に応じて1万円~200万円の報酬が贈られること。そして、2021年のプロリーグ化を目指していること。

クレイジーだと思った。HADOというフィクションのようなスポーツが既に存在していることだけでも驚いたのに、あと2年でプロリーグ化するつもりだというのだ。全国の中高に部活があって、多くの漫画の題材にもなっているバスケですら日本で本格的なプロリーグが始まったのはつい3年前だ。そんなことが可能なのだろうか。

「上倉先輩って、ユイさんの元カレとかですか?」

前を歩くユイの様子を窺いながら聞いてきたのはチエリちゃんだった。大学で声をかけられたとき、ユイは他にも4人の学生を連れていたのだ。

「え、違うけど。どうして?」

「いや、なんで私たち学祭実行委員のメンバーとは別に先輩だけ呼ばれたのかと思って」

なぜ“元”なのかという疑問は残ったが放置することにした。言われてみると確かに不自然な気がする。たまたま通りかかって声をかけたなら分からなくもないが、予め僕に連絡をしていたのだ。

「他にも呼んでて僕だけ暇だったんじゃない?」

「んー、そんな様子はなかったんですよねぇ。そもそも私たちを連れて行ってくれるのは、来年の学祭にHADOを出したらどうかって流れですし」

「ふーん」

留年して来年も大学に残りそうな僕を来年の学祭に使えそうだから呼んだという理由が思い浮かんだが黙っておいた。そもそも、後輩にも顔が広いユイなら、学生時代のほとんどをベンチでだらだらと過ごしてもう一学年無駄に重ねそうな男を呼ぶまでもなく、もっと優秀な人材を確保できるだろう。

特にそれらしい理由は思い浮かばなかったが、これからHADOをすることに舞い上がっている僕にとっては何でもよかった。

「ここだよ」

ユイはそう言って歩道の右手にあるコインパーキングを横切って歩いていく。奥に見える大きなシャッターを備えた飾り気のない建物が目的地のようだ。

「右一枚!集めて!」

「狙われてる!」

幅の狭い金属製のドアを開けた途端、力のこもった声が響いてきた。工場を改装した天井の高い空間の右手にはフットサルのコートが見える。声がしたのは反対側の青いパーティションの方だ。隙間から覗くと、PVで見たものより武骨なゴーグルを着けた人達が屈んだり横にステップしながら腕を前に振っているのが見えた。

「これから私たちもこの異様な光景を繰り広げるんですよね?」

チエリちゃんがそう言うのも無理はなかった。モニターもゴーグルも介さず見ている僕たちには、彼らが何に対して屈んでいるのかも、腕を振った時に何が起きているのかも見えていない。

「最初は奇妙だよねぇ。まぁ、すぐ見慣れて当たり前になっちゃうんだけど」

奥のカウンターで受付を済ませたユイが両手に機材を抱えて戻ってきた。

「そんなもんですか。私、結構恥ずかしくなってきましたよ」

「大丈夫、始めるまでだって!とりあえずこれ着けよう!」

渡されたのはさっき見た武骨なゴーグルと、それよりやや小さめのアームデバイスだった。渡されるまで知らなかったが、どちもiPhoneに装着用のパーツを付けて作られていた。真っ黒な画面に“HADO”のロゴが浮かび上がっている。

「電車で見せてもらったステータスの画面は?」

「今やってる人達が終わってこっちのデバイスに切り替えたら設定できるよ」

僕はデバイスを装着しながら、待合スペースにあるモニターを眺める。先程見ていた奇妙な光景はそこになく、人の動きとデジタルで表現された赤と青の弾、試合のスコアが違和感なく融合されていた。

残り時間は10秒。レッドサイドが7点、ブルーサイドが6点。

“1点避けきろう!”

“あぁぁ取れない!!”

レッドサイドの勝利だ。画面がいくつか切り替わり、各プレイヤーのステータスやスタッツが表示された。メジャーなスポーツの大きな大会やチームでなければ取らないような細かいデータを誰もが保存しておけるところに新しさを感じる。

「移動中にインストールしたアプリでQRを開いといて」

スマホの待受に表示された“HADO CONNECT”のアイコンをユイが指差す。プレイデータを記録するアプリだ。自分のプレイデータだけでなく、公開設定になっている他人のデータも見ることができる。

「いやいや“上倉”って」

横から僕のスマホを覗いたユイが信じられないという感じで声をあげた。

「もっと皆こだわるもの?」

「てゆーか名字より下の名前の方がかっこいいじゃん」

「そうか?」

“詩音”という自分の名前を僕はあまり良いと思っていない。漢字と響きはいかにも芸術に秀でていそうなのに、文学にも音楽にも美術にも特別な興味を抱いたことがないからだ。

「まあ、自由だけど」

「ユイさん、画面切り替わりましたけどどうすればいいんですか?」

チエリを含めた4人がデバイスを装着し終えて待っていた。

「そしたらコート入って…」

僕はすぐに後を追わず、プレイヤーネームについて考えた。ユイが言う通りに下の名前にするつもりはない。けれど、せっかく芸術と違ってのめり込めそうなものを始めるのだから、もう少しこだわった名前にしてもいい気がした。何かHADOっぽい名前に。

コートに入ると僕以外の4人は既にユイのレクチャーを受けて、それぞれ感触を確かめるように腕を振っていた。

「あ、詩音やったと来た。って名前変わってんじゃん」

「さっきモニターに出てたスタッツから取ったんだ」「HADOっぽ過ぎて逆にダサいよ」

「うるせーよ」

「いや、いいと思う!じゃ、こんな感じに腕上げてみて」

ユイの真似をして肘から上を地面と垂直になるように上げた。超サイヤ人になったようなエフェクト音が鳴り、エネルギーが貯まっている様子がゴーグルの画面下に赤いバーとなって表示された。

「貯まったら上げた腕を前に突き出す」

後で思えば随分慎重に振った腕の動きに合わせて、青い光の弾が前に飛んでいった。僕が生まれて初めて放った波動だ。

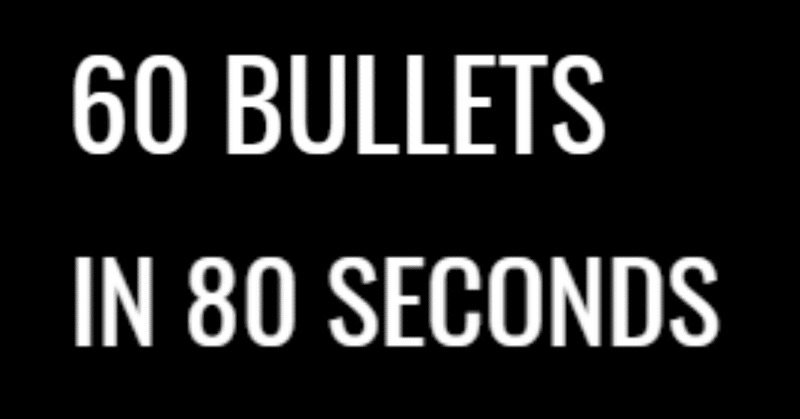

プレイヤーネームは“BULLET”。

※本noteやマガジンは全編無料でお読みいただけますが、有料購入やサポートによって活動を続ける時間やモチベーションを今以上に確保することが出来ます。

気に入ってくださった方はご支援のほど何卒よろしくお願いいたいします。

ここから先は

¥ 100

本noteを気に入って下さった方、また私個人を応援して下さる方のサポートをお待ちしています。 サポートが積み重なるとここに割く時間を増やせます。 Twitter:@shinkimiyanovel