第12代弾左衛門集司から見えてくる信州の被差別部落の特殊性

弾左衛門という名前を聞いて多くの人が抱く印象は何であろうか。日本の皮革産業の歴史に詳しい方や、被差別民の歴史を学んでいる方ならその名を聞いたことがあるかもしれないが、そもそも存在すら知らない人もいるかもしれない。

弾左衛門とは、江戸時代の被差別民であった穢多・非人身分の頭領のことである。幕府から関八州をはじめとする東日本の広範囲における被差別民を統括する権限を与えられており、穢多頭弾左衛門と称された。また自らは長吏頭弾左衛門とも名乗った。浅草を本拠地にしていたため、浅草弾左衛門とも呼ばれるなど、その呼び名については複数存在する。賤民とされていながらも、弾左衛門の財力は大名をしのぐとも言われ、浅草に構えた屋敷は旗本並みの規模を誇っていた。弾左衛門の財力は巨大で金融業も営んでいたと言われている。江戸の町民は彼らの金を穢多金と蔑みながらも、こっそりと借りに来るものが後を絶たなかったと言われている。一般的に穢多・非人と言われると、貧困や差別に苦しみ、苦難にあえぐ生活を送った人々と思われがちではあるが、弾左衛門のような裕福な身分の者も存在したのである。

もちろん弾左衛門のような例はごく一部の支配層の話であり、全体的に見れば被差別民の多くはそこまで裕福ではなく、むしろ周囲からの差別に苦しむ生活を送っていたであろう。ただ、江戸の時代に社会から疎外されていた彼らの中にも弾左衛門を筆頭とした各地域の長吏頭による被差別民の支配体制が築かれており、また独自の裁判権も持つなど、一種の自治機能が形成されていた。また一部職業(皮革、灯心等)においては幕府から独占を認められ莫大な収益が確保されていたため、経済的にはある程度安定していたとされている。

ただ当時の社会において少数且つ、疎外されていた存在である被差別民の実際の生活像についてはまだまだ不明な点が多い。まして地方の被差別民の状況に関しては残されている資料が非常に少なく、ほとんど研究が進んでいないのが現状である。

その中で自分は第十二代弾左衛門集司の出自が信州の穢多頭大友彦大夫家である点に着目した。何故十二代目の弾左衛門は、わざわざ他家から養子として迎え入れられたのだろうか。また江戸から離れた信州の穢多頭の家系から選ばれた理由は何故なのだろうか? また様々な理由から地元ではその大半が失われてしまっていた大友彦大夫家に関する史料であるが、近年国立国会図書館に所蔵されていた「彦大夫家由来書写」が地元の郷土史研究家により発見された。これまで信州の被差別部落について、特に大友彦大夫に関しては史料が殆ど残されていなかったため、その研究や考察について当時の状況や間接的な史料等からの推測に頼るしか無かった。今回発見された史料はそれらの推測を補完し、また新たな視点を与える結果となった。それらを踏まえた上で、第12代弾左衛門集司から見える信州の被差別部落の姿をこれから追っていきたい。

浅草弾左衛門と信州の関係性

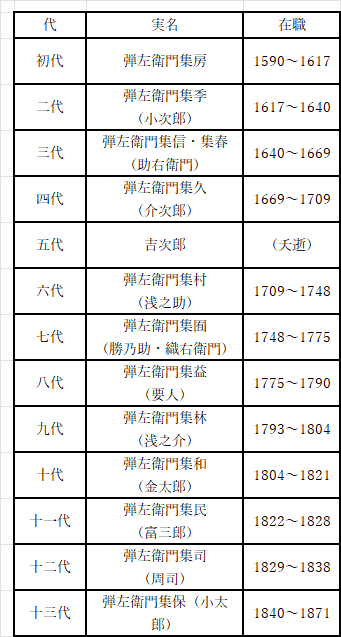

何故『浅草』の弾左衛門が『信州』と関係あるのだろうか、その点を説明するために、まずここで下記に示す歴代弾左衛門の系譜をご覧頂きたい。

初代から十三代まで続いた弾左衛門の系譜であるが、実は血縁の繋がりがあるのは十代の集和までである。彼の代で元々の弾左衛門の血脈は絶えてしまい、十一代~十三代については全国各地から弾左衛門と何らかの関係がある少年を探し出し、先代の養子として迎え入れ跡を継がせていたのである。その中でも少々異色の養子弾左衛門であるのが第十二代弾左衛門の集司である。

十一代弾左衛門の集民は先代の集和が子を残さなかったため、安芸(広島)の河野団左衛門家から養子に迎え入れられ弾左衛門を継いだ。河野団左衛門家は浅草弾左衛門家に比肩しうる由緒を持った穢多頭であり、そのような措置が認められたと考えられている。(ただし河野団左衛門家が何故そのように見做されていたのかは不明である)また最後の弾左衛門として有名な集保(弾直樹)も同じく河野団左衛門家の血縁から迎え入れられていることからも、何かしら幕府側を納得させることが可能な、由緒正しい家系であったのであろう。ただこの異例とも言える養子弾左衛門の中でも、十一代、十三代は安芸の河野家から迎え入れられている養子であるのに対し、何故か十二代目の集司のみ信州の穢多頭である大友彦大夫家から迎え入れられているのである。これは一体何故なのだろうか?

その背景には十一代弾左衛門の集民が実子を残さないまま死去した際に、河野家側に適当な人物が居なかったという事情もあるらしい。ただその中で、一見すると安芸と関係がある様に思えない、そして江戸ともそれなりに距離が離れている信州の大友彦大夫家が選ばれた理由は何故なのだろうか? その経緯について詳細は不明ではあるが、一説によると大友彦太夫家と浅草弾左衛門家が近親関係にあったとも言われている。しかしその根拠となる史料は既に失われてしまっているとのことであり、真偽については今や確かめる術は無い。ただ少なくとも信州の穢多頭である大友彦大夫家は、安芸の河野団左衛門や浅草弾左衛門に比肩する由緒を持った存在として幕府に認識されていたことは確かであろう。

ここからは個人的な推測にはなるのだが、大友彦大夫と弾左衛門は鹿皮の取引を通じて何かしらの繋がりを持っていて、またそれにより弾左衛門側から重要視されていたのでは無かろうか。

「延喜式」(905年編纂)によれば、古代より信州は鹿皮の供給地として、全国の中でも多くの数を貢納していたことが記されている。鹿皮は軽く丈夫なため甲冑等の武具に多く使用され、また戦国時代以降は甲州印伝に代表される革細工として江戸の町民から人気を博した。実際に諏訪の鹿乙(諏訪大社上社の神事に必要な鹿肉を諏訪近郊、甲州一帯に卸すことを生業としていた職)を通じ甲州に鹿の肉が供給されていた記録が残されている。また甲州印伝の始まりは諏訪の上原城下で武具を作っていた職人集団が起源とされ、その集団が甲府城下に移り住み印伝屋を創業したとされている。両者共に諏訪と言う共通の繋がりを考えると当然、鹿肉と共に鹿皮の供給もあったことは予想に難くない。

鹿乙に関して言えば諏訪大社上社の神職関係の職であり、所謂被差別民とは異なる立場の存在あった。ただ一方で皮革業に関して言えば被差別民である穢多の独占業とされていたため、鹿乙が鹿皮をどの様に取り扱っていたのかは不明である。そもそも鹿乙のいた諏訪地域を含めた信州の南信地域においては、穢多身分の前身となる「かわた・かわた頭」の成立や、被差別民と領主の奉公義務関係を示すような史料が見つかっておらず、皮革業を担う身分の人々がどのような立ち位置で存在していたのかが不明な背景がある。(その理由については後程考察する)この場合、肉はともかくとして鹿皮の取引をどのように行っていたのかは謎が残る。確証は無いが諏訪藩に隣接する松本藩の穢多頭がその取引に介入していた可能性はないだろうか?

上記はあくまで推測の範囲ではある。しかしそうでなくとも鹿皮に関しては、諏訪だけでなく隣接する松本と甲州との間でも取引があった可能性は十分考えられる。その関係を通じて甲州、或いは江戸で人気を博した印伝業者と何らかの繋がりが生まれ、そこを通じて江戸の皮革業を取り仕切る浅草弾左衛門と関係が生まれた可能性も考えられるのではなかろうか。

穢多頭としての大友彦大夫について

ここで改めて大友彦大夫について説明したい。大友彦大夫とは松本藩内において被差別民を統率していた穢多頭のことである。信濃では長吏頭とも呼ばれることが多い。弾左衛門の支配下において、松本藩内の被差別民を統括する立場にあった者と考えられる。浅草弾左衛門と同様、大友彦大夫も特定の個人を指す名称では無く、世代ごとにその名を襲名している存在である。ただ大友彦大夫についての史料はあまり多く残されていないため、その実態については不明な点が多い。その為限られた資料から彼らの姿について追っていきたいと思う。

大友彦大夫の由来については諸説あるが、その名前が確認出来る最古の史料として1590年(天正18年)信濃松本藩初代藩主石川数正から彦七郎に送られたとする朱印状が残されている。(彦七郎とは大友彦大夫の祖とされている人物である)

(読み)

「前代よりかわた棟梁の由、今度、当群入群の刻より用所のこと申し付け候、油断なく精を入れ、ますます、いよいよ以て、両群かわた支配申し付け候。これに依り、自ぜん、邪儀かわたども申し懸くるに於ては、急度 成敗を加わうべき也」

天正18年11月15日

彦七へ

上記が当時の朱印状の現代語訳になる。前代とは前領主の小笠原貞慶のことであると推測される。「かわた」とは近世における穢多の別称であり、皮多、皮田、革田、川田等様々な表記が存在する。主に死んだ牛馬の屍骸の処理や、その皮の加工・販売を担っていた人々であった。戦国時代において皮革製品は武具を作る際に必要な軍需品でもあったため、当時、戦国大名によって城下に集められることがしばしばあった。

実際に小笠原貞慶が領主であった1588年(天正16年)城下町を形成する際に筑摩郡・安曇群のかわたを城下に移住させ、かわた町を作ったとする書状が残されている。その書状の宛名には「両郡かわたへ」とあるだけで、棟梁の名前は見て取れないが、後の石川数正の朱印状にある「前代かわた棟梁~」とあることから、すでにこの時代から彦七郎がかわた棟梁であったことは疑いない。(下記資料参照)

(読み)

以上

自去年中破 仰付候へ共、いまに在々所々之かわたとも松本へひきこし有、一所相応之御奉公不申段、早々参上申、しかと居住可申也

子ノ

卯月十五日

御墨印

両郡

かわたへ’

戦国時代においては「かわた」は賤視を受けつつも、はっきりと賤民身分として扱われていた訳ではなかった様である。あくまで職能を指す言葉であり、賤視を受けつつも身分としてはまだ曖昧な状態であった(地域による)。では「かわた」が明確に被差別身分と認識され始めたのはいつ頃なのだろうか、はっきりとした時期は分からないものの、一説には豊臣政権の頃と言われている。

当時、豊臣政権下で実施された太閤検地において検地帳に「かわた」の記載が数多く見出されている。このことは、当時「かわた」とされる人々が土地を所有し、農業にも従事していたことの証拠でもある。つまり当時の「かわた」と呼ばれる人々は皮革業のみで生活していたわけでなく、様々な社会階層の人々を含んだ集団であったことが言える。ただ検地帳以外の資料によると、「かわた」の人々の一部に行刑、警察、掃除等の役務が課せられていたことが分かっている。これは後の穢多身分への役負担と共通しており、戦国期の「かわた」とは基本的に異なるものである。また「かわた」の人々が分住させられた形跡が見られたり、本村とは別に「かわた村」として位置づけられ異なる身分の者が居住する村として記載されていたこと示す資料がある等、豊臣政権下の頃から「かわた」が職能としてではなく、身分として規定され始めていたことが窺わせられる。

大友彦大夫においては、1590年の石川数正の朱印状において彦七(彦大夫の祖)にかわた頭を公認する旨記載がある。ただこの頃の松本藩において「かわた」が身分として扱われていたかは不明である。

「かわた」が身分として固定化されるのは、これより少し後の時代になる。豊臣政権が終わり、徳川家による幕藩体制に代わる中、身分的社会秩序を構築する一環で被差別身分としての移行が行われていったと考えられている。大友彦大夫の扱いの変化からもそれを窺わせる資料が残されている。

1664年に松本藩主、水野忠職によって発行された「領内法度」において、それまで「かわた」の呼称であった大友彦大夫が、「穢多」の呼称となっていることが見て取れる。ただ松本藩において「かわた」という職能としての呼称が、身分制度としての「穢多」へと明確に固定化するのは次の藩主である戸田光滋の時代である。1726年(享保11年)、戸田光滋は彦七を「かわた棟梁」として認め、口頭でかわたの職務7か条を申し付けている(享保十一年五月、松本丹波守より彦大夫へ申し付け)これにより配下かわたの職分が「御條目」として明確され、かわた頭たる彦七の職分上の地位と身分が確かなものとなったのだが、この史料を境に、以降松本藩の公式文書において「頭彦七」の名称が「穢多頭彦大夫」と変わっていることが興味深い点である。恐らく松本藩はこの時点において「かわた」を被差別身分(穢多)として扱い始めたのであろう。

以上が、大友彦大夫の穢多頭としての由来である。当初は「かわた」という職能であった立場の大友彦太夫が時代と共に「穢多」としての身分に固定化されていく変遷が古文書からも読み取れる。このことは江戸幕府の統治体制が徐々に地方へ浸透していく過程を現しているとも言えよう。

尚、長吏(『町離』とも書かれることがある。被差別階層で町から離れた城下の出口に集住させられていたことから)とは日本における賤民の呼称の一つであり、信州においては穢多のことを指す言葉としてよく用いられた。当初は皮革製品の生産に従事していたが「かわた」であったが、時代と共に清掃、警察の下働き、刑場での刑吏としての仕事等も命じられていき、「かわた」から「長吏」と呼ばれるようになっていった。また彼ら自身、自らの身分に対して「穢多」と呼ばれるより「長吏」と呼ばれることを望んでいた様子も窺える。

大友彦大夫の居住地について

信州穢多頭である大友彦太夫の居住地については幾つか説が存在している。その理由については現存している史料の記述において「出川(いでがわ)彦大夫」と「庄内組小島村穢多頭彦七」の二つが存在しているからである。前述しているが、彦七は彦大夫家の祖であるため同一視して差しつかえない。小島村と出川の地名がそれぞれ確認出来るわけではあるが、その二か所のうち、一体どちらが実際の居住地であったのだろうか。

ここで小島村と出川の場所について説明したいと思う。出川という名称については現在も松本市内に残っている地名である。具体的には現在松本市出川1丁目~3丁目を指し、場所については松本市街地の南側に位置しており中心を田川という河川が横断している。また出川の南隣には出川町という地名も存在しており、こちらが当時の出川組の中心地であったと言われている。そのどちらもかつての北国西街道(善光寺街道)の一部に当たる出川通りが今も通っている。

小島村については現在においてはその地名は残されていないが、薄川水系、田川水系に挟まれた扇状地上にあった村で、現在の鎌田地区、井川城地区を範囲とする庄内組の一角を成す村であった。小島村も出川も共に北国西街道が通っており、互いに境界を接している位置関係にある。

出川、小島村、の二か所のうち彦大夫の居住地は果たしてどちらであったのだろうか。実は答えとしては、はっきりと出ている。大友彦大夫の屋敷跡と言われている場所が存在しているのである。現在そこは大友彦大夫家の墓地として管理されており、屋敷としての痕跡はほとんど残されていない。場所についてはセンシティブな情報になるため細かい場所をここに書くことは出来ないが、小島村の中を通る北国西街道沿いの、ある一角に存在している。場所としては松本城の城下町の入口付近に位置しており、「穢多」の身分として藩主から街道から城下町に入ってくる旅人を取りしまる警察的な役務を担わされていたことを考えれば納得のいく場所である。

大友彦大夫の居住地については小島村在住であることが確認出来たが、では出川彦大夫の呼び名に関しての謎が残る。出川という地名と大友彦大夫の関係とは一体何なのだろうか? 実は出川の地には彼らの職務に関する重要な場所が置かれていた。それは松本藩の常設の刑場である。領内の大規模な一揆騒動が起きた際(加助騒動)には、勢高(松本市宮淵)にも臨時の刑場が置かれたことはあるが、藩常設の刑場としては出川に置かれていた刑場が正式な場である。場所としては大友彦大夫の屋敷が置かれていたとされる小島村の場所から北国西街道沿いを北に一キロほど歩いた田川沿い付近にあったと推測されている。今でも田川沿いの堤防脇に出川刑場で処刑された貞享義民刑場之址の石碑が残されており、当時この付近に刑場があったことを示す痕跡の一つとされている。(石碑が残されている場所は、現在では庄内地区の一角になる)

1869年生まれの木下尚江はその著「懺悔」の中で、当時のその場所を「出川の原という廣き寂しき草原」と記している。この文章からしても当時の刑場付近が地勢荒蕪で、人が暮らす場所としてはあまり適さない場所であったことが窺える。配下の一部は周辺に居住していた可能性はあるが、彦大夫自身は小島村に屋敷を構え住んでいたと考えることが妥当であろう。(恐らく彼らの配下も屋敷周辺に固まって居住していた)

尚、余談ではあるが、北国西街道を出川刑場に向かう途中に城見橋という橋が小川に掛けられている。この橋の昔の呼び名はガックリ橋(ガッタリ橋とも)と呼ばれ、罪人がこの橋を渡る際、前方に刑場が見えガックリとしたことからそう呼ばれていたという伝承が残されている。現在では城見橋と名を変えてしまっているが、かつてこの道が刑場に続く道であったことを今に伝える痕跡の一つでもある。

上記を踏まえ考えると、出川彦大夫という名称は出川に置かれた刑場の管理、及び刑吏職としての重みが強く印象付けられていたため呼ばれていたのだと思われる。

信州の被差別部落の特殊性とそれを生み出した原因

ここまで大友彦大夫家の由来について説明してきた。残された史料が少ない中でも天正以前から、信州松本藩において「かわた」の中の有力者であったことが分かる。その由緒の確かさもあり、十二代弾左衛門として大友彦大夫の弟である周司に白羽の矢が立ち、養子として迎え入れられたのだと思われる。確実なことは言えないが大友彦大夫家と弾左衛門家が元々近親関係にあったという話も残されている。残念ながらこちらについてはそれを示す明確な史料は失われてしまっている。また「浅草弾左衛門と信州の関係性」の項でも触れたが、鹿皮の取引を通じて何らかの関係性が構築されていた可能性も考慮したい。特にこの鹿皮の扱いを通して見てみると、信州の、特に中南信地域においては他地域と比べ非常に特殊な環境であったことが分かる。先ほど触れた諏訪大社の鹿乙とその周辺の特殊な環境、また「かわた部落」を前身とする被差別部落の形成が確認出来なかった諏訪藩の事情も併せて考察すると、信州の被差別部落の特殊性が透けて見えてくる。

・他地域と違う信州の被差別部落の特殊性

「信州の部落は小規模、散在的である。他地方と違い被差別民だけで構成された村落が存在しない。」と述べたのは、ジャーナリストであり長野の部落解放運動に尽くした塚田正朋氏である。これについては塚田氏の著書である「近世部落史の研究」によると下記の様に説明されている。

『いいかえれば、信州の部落は、成立過程からみて、結局、「長吏部落」が中心だったのであり、この事実こそ、信州の部落が小規模で各地に散在するという特色を説明するものにほかならない。

だが、部落の全てが「長吏部落」であったわけではなく、「長吏部落」がその一面でしかなかった「かわた部落」も存在したのである。ただ、それが皮革生産を中心に拡大出来なかったのは、一般的には、信州が、中世・近世を通じて、経済的には後進地帯だったからだ。』

要約すると『信州は経済が盛んでなかった為、皮革産業が成長せず「かわた部落」としては成長しなかった』ということである。またもう一つの事情として『藩主の命により長吏屋敷(街道沿いの宿場的な町、領地境の要地に刑吏や警察的な仕事をさせるために)が設置され、そこから成立した部落が大半を占めるので小規模、散在的である』というのである。

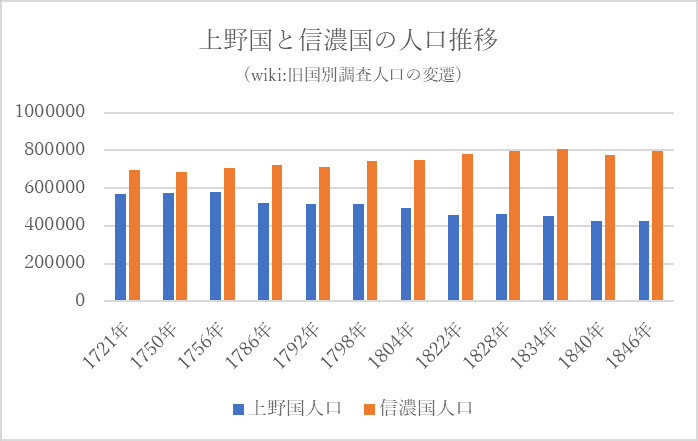

この点について、信州が経済的に後進国であったという指摘に関してはある程度納得がいく。山地の多い内陸の地域であり、自ずと物流の手段は陸路が中心にならざるを得ず、当時としては経済や産業の発展には不向きな地域であっただろう。しかし、それだけで信州部落の特殊性を生む要因に成り得るのだろうか? 塚田氏の主張が正しいのであれば経済的に遅れを取っていた他の地域でも信州と同様な被差別部落の特徴が見られるはずである。ここで信州の隣である上野国(群馬県)の被差別部落について比較してみたいと思う。

上野国(群馬県)を比較対象とした理由として、信州と同様に海の無い内陸地域である点。また隣接している国である点等からしても信州と経済規模等が近いと考えたからである。その点については下記データーを参考にして頂きたい。(グラフでは参照先のwikiでの表記のまま信州を信濃国と表している)

当時の信濃国と上野国の経済規模について正確な比較は出来ないにしても、石高や人口規模によってある程度の推測が可能と思われる。ただ石高については林業、水産業等はカバーしておらず実体経済を十分反映していないとの指摘もあるため注意が必要である。ただ両地域とも海が無い内陸の地域である点や、林業、生糸等が主な特産物として挙げられるため、反映されない数字の影響を考慮したとしても比較的経済条件は近いと思われる。それらの条件を踏まえて石高の時代ごとの推移を見てみると信州と上野国は比較的規模は近く、それほど大きな乖離は無いことと思われる。ただ人口については江戸後期になると、上野国が減少を始め、1846年にはおよそ倍ほどの差が信州と生じてしまっている。この辺りの原因は定かでは無いが、天明の飢饉(1782~87年)、天保の飢饉(1833~39年)、浅間山の噴火(1783年)等の影響により離村した農民が近隣の都市部へと流入したためでは無いかと思われる。

江戸後期になると人口に開きはあるものの、1700年代(或いはそれ以前においては)比較的人口や石高から推測される経済規模、また地勢的な条件を考えても信州と上野国を比較する上で大きな乖離は無いと考える。むしろ信州の方が規模的には上野国を上回っている傾向すら見て取れる。その上で両地域の被差別部落の特徴について比較してみたい。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?