グランプリ初参加プレイヤーがセレズニアアドベンチャーでマネーフィニッシュした話

はじめまして、クリスタと申します。

本記事は、はじめての大型競技イベント【グランプリ名古屋2019】にて、

慮外の好成績を残せたことを記録するとともに、調整方法などを広く周知するために作成したものです。

本記事は、以下通り構成されています。

1.はじめに

2.デッキ選択について

3.プレイの方針とサイドボーディング

4.採用カード・テクニック

5.まとめ

読み飛ばしたくなる箇所もあることと思われますが、

是非、最後までお目通しください。

1.はじめに

今回、私はGP名古屋2019において【セレズニアアドベンチャー】を使用し、11勝4敗53位という成績を残すことが出来ました。

『優勝、少なくともトップ16』を目指していたので、結果が振るわなかったことを残念に思いましたが、それでも私にとっては大きな前進であったと感じております。

本記事では、これまでスタンダードのグランプリに参加したことがなかった私がどのようにデッキを選択し調整したか、どのようにプレイをしたか、

そして、どのようにマネーフィニッシュを果たしたかを記載いたします。

筆者の特徴的に、競技マジックに長く関わっているプレイヤーやプロの方に向けた記事にはなり得ないと思っています。

私と同じような下記の方々

① 競技マジックに最近チャレンジし始めた方

② グランプリに出るも、なかなか2日目に進出できない方

③ どんな取り組みをすればいいかわからない方

④セレズニアアドベンチャーに興味のある人

に是非とも読んでいただきたいと思います。

まずは簡単に自己紹介をさせてください。

私は大学生のころ「イニストラード―ミラディンの傷跡ブロック」から、

マジックを始めました。

通算で6年ほどマジックをプレーしていましたが、

今回の【グランプリ名古屋2019】に参加する前まで、あまり競技シーンには関わってきませんでした。

※昨年のグランプリ名古屋チームリミテッド祭りには参加しました(笑)

【グランプリ名古屋2019】に参加しようと決めたのは、社会人生活にも慣れプライベートと仕事の両立ができるようになったので、かねてからの趣味であったマジックに時間をかけれるようになったことが大きいです。

★ちょっと前置き

振り返ってみると

今回のグランプリ名古屋は激動のなか開催された大会でした。

猛威を振るった死者の原野ランプが禁止改定により、メタゲームから消え去り、時代は青緑(シミック)へと移り変わっていきました。

1ターン目《金のガチョウ》

2ターン目《王冠泥棒、オーコ》

3ターン目《意地悪な狼》

4ターン目《世界を揺るがす者、ニッサ》

という恐ろしい軍団を繰り出すシミックが隆盛すると、

今度は、その戦線に黒を加えた緑青黒(スゥルタイ)が主流となりました。

凶悪な緑の怪物を抑え込むために、これまでメインボードではあまり見かけかったカードたちが徴用されるようになりました。

オーコを倒すことが出来るヴラスカも、もちろんメインに入る形になり、

あっという間に、スゥルタイのデッキが環境を支配してしまいました。

冒頭、グランプリ名古屋は激動のなか開催されたと表現しましたが、

それはこれらのメタの変遷が約1週間のうちに起こったことだからです。

2.デッキ選択について

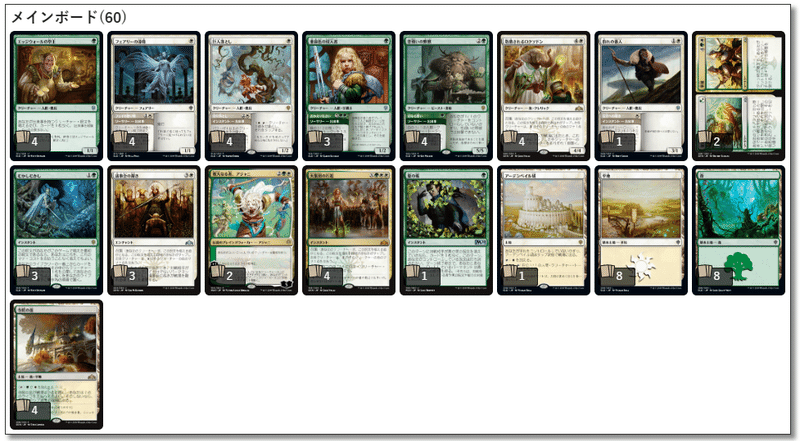

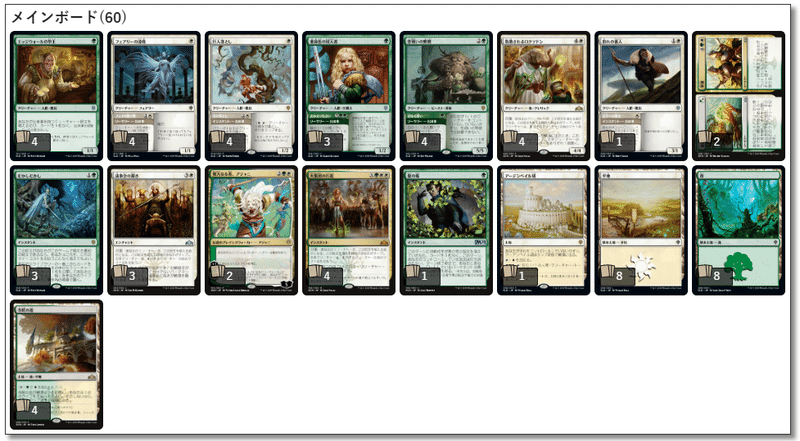

順番が前後するのですが、

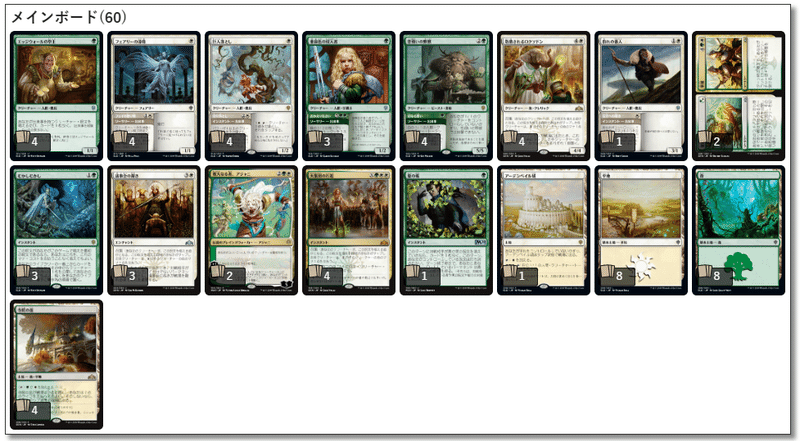

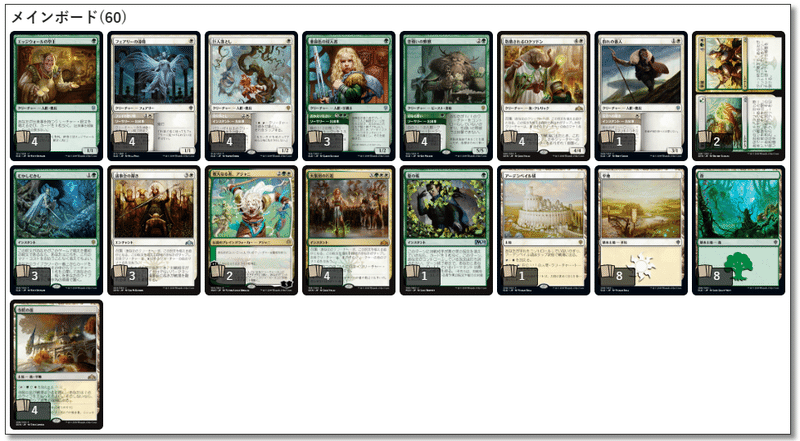

まずはグランプリに持ち込んだデッキリストと、

それを持ち込んだ理由を示していきます。

m上記の75枚に至った経緯は、後述の「4.採用カード・テクニック」をご覧ください。

このまま、なぜ【セレズニアアドベンチャー】というアーキアイプを選択したかの3つの理由を述べていきます。

理由 その1:緑青系デッキ(トップメタ)に強いように感じた

【セレズニアアドベンチャー】は、相手に十分なプレッシャーをかけるまでの展開が、3ターンで完了するという特徴があります。

この点は「3.プレイの方針とサイドボーディング」にて詳細を説明しますので、今はデッキリストから動きを想像してみてください。

また、《敬慕されるロクソドン》や《恋煩いの野獣》は、マナレシオに優れるため、テンポよく展開できた場合のプレッシャーが大きいです。

さらに、攻勢が止まってしまったときにも、《大集団の行進》から戦線を

大きく横に広げることで、相手を倒しきることもあります。

■ 1マナクリーチャー連打+全体強化による『面の制圧力』

■ 《敬慕されるロクソドン》+《恋煩いの野獣》の『縦の突破力』

■ 招集を絡めた《大集団の行進》による『フィニッシュブロー』

これらの脅威を複合的に押し付け続けることで勝利を目指す。

それが【セレズニアアドベンチャー】というデッキです。

最大勢力になることが予想されたスゥルタイは

「同型戦を意識してより、マナコストの重いカードを使用する」

との見立てが出来ましたので、面制圧が効果的と思いました。

次点のシミックは、色の組み合わせが抱える問題として

「デッキ内の単体除去の枚数が少ない」との見立てが出来ましたので、

縦突破・面制圧がいずれも効果的だと思いました。

理由 その2:上手いプレイヤーがセレズニアで勝利していた

グランプリ名古屋の直前に、(個人的に)影響が強いと感じていたイベントが2つありました。

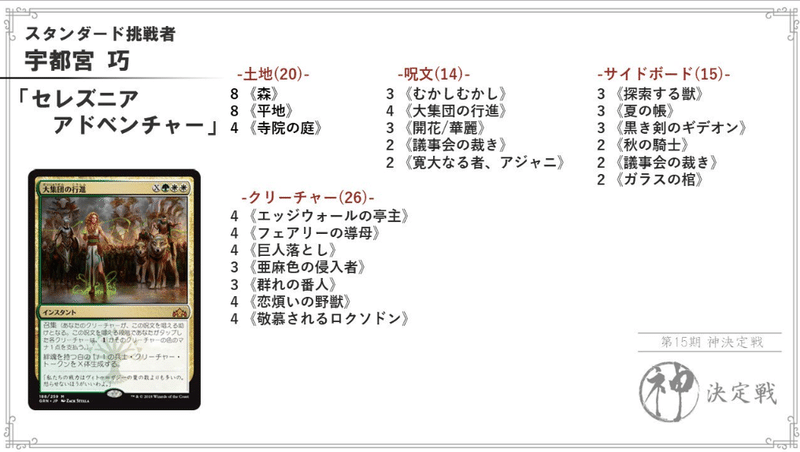

【 第15期 スタンダード神挑戦者決定戦(10/26)】

【 ミシックチャンピオンシップⅦ予選(10/26~27)】

の2つです。

このうちスタンダード神挑戦者決定戦では、

なんと【セレズニアアドベンチャー】が優勝をしています。

参加者168人で開催された当該イベントは、トップ8に5人もの緑青系デッキを送り込んだものの、最終的に【宇都宮 巧】選手の駆る【セレズニアアドベンチャー】が優勝しています。

※なお、緑青系デッキと7回対戦をし、5回勝利しているとのことです。

ただし、この時点では「ただ、使う人が強かっただけでは?」と感じておりグランプリ名古屋に持ち込むほどの固い決意はありませんでした。

理由その3:強さが周知されていないと感じた

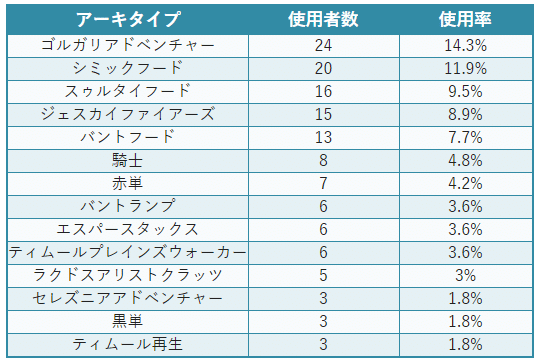

第15期スタンダード神挑戦者決定戦の同日深夜から翌日にかけて開催された

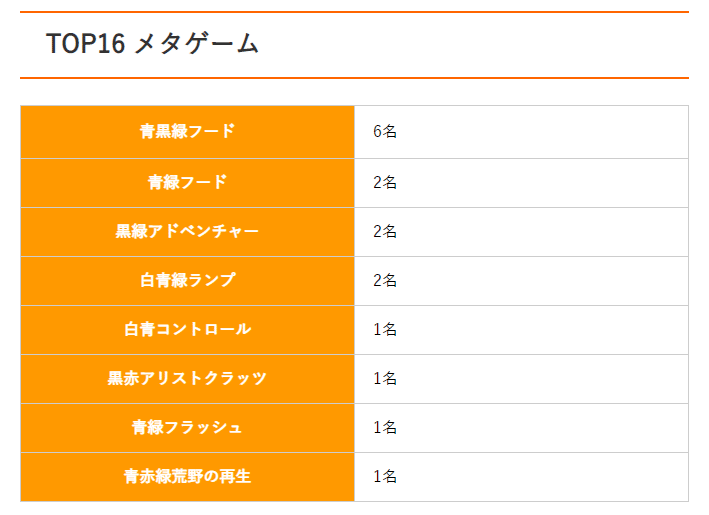

ミシックチャンピオンシップⅦ予選では、以下の通りの結果となりました。

緑青系デッキが、上位16名のうち半数を占め【セレズニアアドベンチャー】の姿はありませんでした。

この結果を見ると

「あ、セレズニアって怪物と渡り合えるデッキじゃないんだなぁ~」

と思ってしまうかもしれませんが、

私は少し違う結論に至りました。

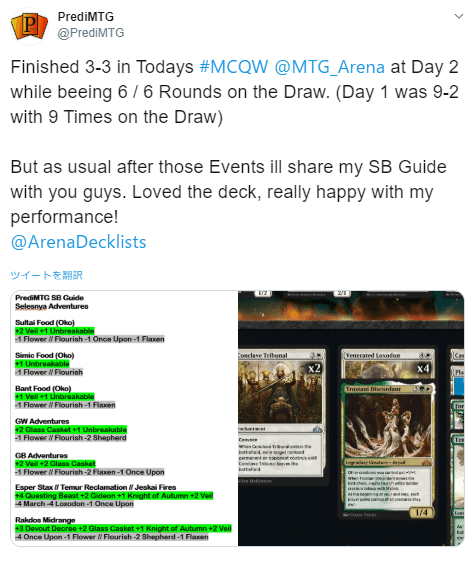

その理由は、下図のつぶやきの中にあります。

ドイツの配信者の【Predi】選手のつぶやきです。

私のしょぼい英語力でつぶやきを訳すと、こんな感じになります。

「結局、1日目9-2の、2日目3-3だったんだよね。まぁ、初日は9回後手で、2日目は6回全部後手だったんだけどね。何が言いたいかっていうと、このデッキ最高だよ!」的なことが書かれています(たぶん)。

2つのイベントの結果と、このつぶやきを見て

■ 後手番を捲ることが出来るほど、デッキの方針がメタにマッチしている

■ セレズニアアドベンチャーは、まだ世に広く知れ渡っていない

と確信をしました。

『上手い人が使うから強い』という説を否定しきることが出来ませんでしたが、ここまで裏が取れた段階で【セレズニアアドベンチャー】をグランプリに持ち込むことを決意しました。

これまでの説明を総合すると

始めに:何となく良いと感じるものを探す

次に :なぜ良いのかを分析する

最後に:それを裏付けるデータを集める

とまとめることが出来ます。

少なくとも今回のグランプリに関しては、これらを忠実に行えていたから、ある程度の結果につながったと考えています。

3.プレイの方針とサイドボーディング

このデッキ、実は、プレイはそんなに難しくありません。

このデッキに入っているカード1枚1枚のパワーはそんなに高くない為、

1枚のカードををうまく使うための訓練をすることより、

デッキの方向性を理解することの方が、勝率を上げるのにつながりやすいと考えています。

その為、「3.プレイの方針とサイドボーディング」をよく読んで、まずは【セレズニアアドベンチャー】の方向性を理解していただければと思います。

(ⅰ)デッキの主役の紹介

(ⅱ)2つの方針

(ⅲ)サイドボーディング

の順番でお届けします。

(ⅰ)デッキの主役の紹介

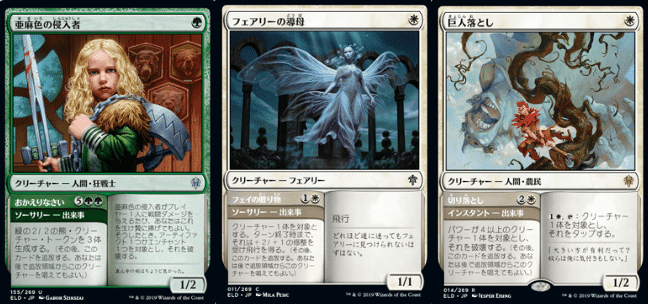

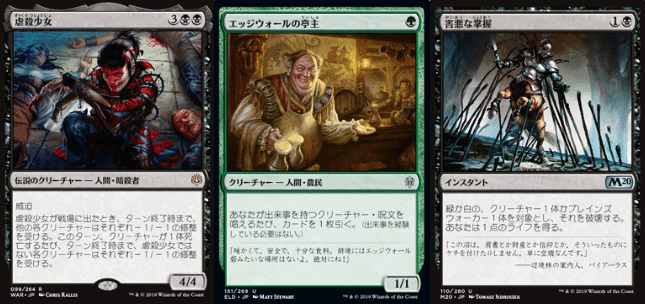

主役 その1:《エッジウォールの亭主》

アドベンチャーデッキの主役と言えば、やはりこのカードです。

このカードが戦場にある間は、当事者カードを唱えても、手札が減ることはありません。ひどいときには《エッジウォールの亭主》が2枚出ていて、

手札がどんどん増えていくこともあります。

セレズニアにおいては、1マナ当事者クリーチャーの種類が多いため、

1ターン目 《エッジウォールの亭主》

2ターン目 1マナ当事者クリーチャー2体+2ドロー

という動きを再現しやすいです。

横に展開しても手札が減らない状況を作れることから、

全体除去後の立て直し、最後の一押し、全体強化を引きに行く

なにかと役割の多いカードです。

主役 その2:《敬慕されるロクソドン》

セレズニアにする最大の理由はこのカードといっても過言ではありません。

1ターン目 《エッジウォールの亭主》

2ターン目 1マナ当事者クリーチャー2体+2ドロー

3ターン目 1マナ当事者クリーチャー+《敬慕されるロクソドン》

とつなげることで、盤面の合計パワーは8点~15点くらいになり、

ゲーム開始から3ターン目にして、強烈なプレッシャーをかけられます。

また、4/4であるため《フェアリーの導母》との組み合わせで、

速やかに《世界を揺るがすもの、ニッサ》(忠誠度は6のことが多い)

を倒すこともできます。

主役 その3:《恋煩いの野獣》

言わずと知れたエースアタッカー。

かよわいクリーチャーが横にいないと殴れないという、珍しい能力を

持ちますが《恋煩いの野獣》自身の出来事能力と、2種8枚の1/1

そして《大集団の行進》もあるので、殴れないことはほとんどありません。

このカードを複数枚連打するだけで、勝つことが出来るときもあるほどで、

マナレシオが高いのは正義なのだと感じます。

また《フェアリーの導母》との組み合わせには目を張るものがあり、

飛行7点パンチで決まったゲームは数知れずあります。

縁の下の力持ち:《大集団の行進》

暴力。そして説明不要。《エッジウォールの亭主》+当事者クリーチャーでカードをドローしまくり、《敬慕されるロクソドン》でサイズも引き上げ、

それでも倒せない敵は、大勢で殴り掛かります。

(ⅱ)2つの方針

【セレズニアアドベンチャー】のメインの勝ち方は

① 《エッジウォールの亭主》ブン回り勝ち

② 《敬慕されるロクソドン》+《恋煩いの野獣》ストンピィ

この2つです。これ以外のパターンで勝ったことはありません。

勘の良い人はここまでの説明で、もう理解してしまったかもしれませんが、

①《エッジウォールの亭主》がなく

②《敬慕されるロクソドン》もなく

③《恋煩いの野獣》もない

そうゆうハンドはキープできません。

《エッジウォールの亭主》を引き込んだときには、マリガンを帳消しにすることができるため、マリガンは積極的に行ってください。

①《エッジウォールの亭主》ブン回り勝ちについて

こちらは《エッジウォールの亭主》を初手に引き込んだうえで、キープできたときの、戦術です。複数枚のカードにアクセスし、選択肢を増やし、テンポを取ることで勝利を目指します。

先攻を取れた場合は、1ターン目に《エッジウォールの亭主》を設置し、

2ターン目から当事者クリーチャーを連打しドローを進めます。

後攻となった場合は、1枚もドローせずに死亡することを避けるために、

2ターン目に《エッジウォールの亭主》と1マナ当事者クリーチャーで

2アクション取るようにしましょう。

1枚1枚のカードパワーが低いデッキですから、アドバンテージを取ることを意識してください。そして、《エッジウォールの亭主》が戦場にいる間は、当事者クリーチャーを、そのままクリーチャーとして唱えましょう。

また、対戦相手目線では、《エッジウォールの亭主》の処理に時間をかけすぎると手札差が大きなものとなり、早急に処理すると序盤のテンポを失うことに繋がります。

最終的には2枚目の《エッジウォールの亭主》、《敬慕されるロクソドン》《寛大なる者、アジャニ》や《大集団の行進》などで対戦相手のライフを削り切ります。

《エッジウォールの亭主》を正しく扱えば、十分な手札またはテンポが稼げるため、スムーズに上記のフィニッシャーに繋げることが出来ます。

また、シミックやスゥルタイが苦手とするのは、このパターンの動きです。

横展開+全体強化+アドバンテージ確保の一連の動きが3ターンで完了するので、緑青側はプレインズウォーカーやライフを守り切ることが出来ません。一時的に凌げた場合でも、複数枚カードを引き込まれてしまっているので、うまく除去を当てれないとそのまま負けてしまうのです。

② 《敬慕されるロクソドン》+《恋煩いの野獣》ストンピィ

こちらは、①よりもやや難易度が高いプランになります。

初手に《エッジウォールの亭主》がないものの、《恋煩いの野獣》や《敬慕されるロクソドン》などがあり、早い段階で強烈なプレッシャーをかけられる場合の選択肢です。

カードパワーの低い数枚のカードと《敬慕されるロクソドン》《恋煩いの野獣》などの大型クリーチャー、そして全体強化で速やかにゲームを終わらせます。

《エッジウォールの亭主》がある場合と異なり、《亜麻色の侵入者》以外の当事者クリーチャーを、出来事を経由させてから出すことが大切です。

なお《敬慕されるロクソドン》を持っている時は、この限りではありません。

それでも《フェアリーの導母》だけは手札に持っておくと、その後の戦闘を簡単に進められることが多いので、相手の飛行クリーチャーはしっかりカウントしておきましょう。

ところで、《大集団の行進》はデッキのキーカードの1枚でありながら、

勝ち方のパターンを形成するものではないので注意してください。

・《エッジウォールの亭主》ブン回り

⇒潤沢なリソース + 特大の《大集団の行進》で勝ち

・《敬慕されるロクソドン》+《恋煩いの野獣》ストンピィ

⇒2種の大型クリーチャーでライフを詰めたうえで、そこそこの

《大集団の行進》で勝ち

《大集団の行進》はフィニッシュブローなのですが、

必ず、いずれかのパターンでのお膳立てを必要とするからです。

(ⅲ)サイドボーディング

ここでは、主要アーキタイプへのサイドインーアウトについて説明します。

一旦、入れ替えについてだけ説明をしますので、なぜこのカード選定になったのか気になる方は「4.採用カード・テクニック」で詳細ご確認ください。

ちなみに、アーキタイプごとの有利・不利はこんな感じです。

スゥルタイ・シミック ⇒ 有利

シミックフラッシュ ⇒ 有利

ファイアーズ・荒野の再生 ⇒ 先手番のときだけ有利

赤単・ラクドスアグロ ⇒ 微不利

ゴルガリ・アリストクラッツ ⇒ 不利

スタックス ⇒ 超不利

VS. スゥルタイ

先手の場合

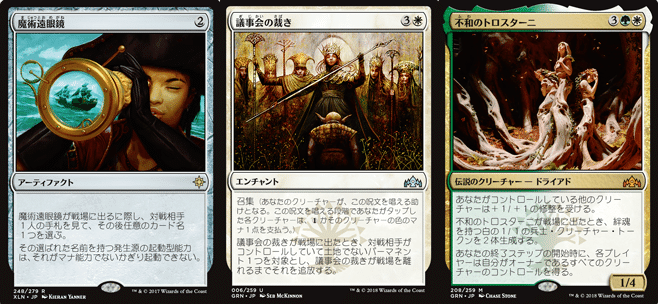

IN :1《不和のトロスターニ》、2《黒き剣のギデオン》

2《探索する獣》

OUT :1《亜麻色の侵入者》、2《寛大なる者、アジャニ》

1《むかしむかし》

スゥルタイと相対した場合に、基本的に先手番で負けることはありません。

しかし、スゥルタイには《肉儀場の叫び》《虐殺少女》のような、

やや押される態勢を作りつつ、一掃を狙うものがサイドインされがちです。

《黒き剣のギデオン》、《探索する獣》などをサイドインし、

やや押される態勢を維持できないほどのプレッシャーをかけるとともに、

流された後も、すぐさま殴ることが出来る状態にしておきます。

後手の場合

IN :1《夏の帳》、2《不和のトロスターニ》、1《議事会の裁き》

2《魔術遠眼鏡》

OUT :1《亜麻色の侵入者》、2《寛大なる者、アジャニ》

1《むかしむかし》、1《大集団の行進》、

1《敬慕されるロクソドン》

やむを得ず、後手を取る際には、大きく速度を落とします。

高速で展開されるプレインズウォーカーを、漏らさず処理するために、

パーマネントに干渉できるカードを多めに入れます。

《不和のトロスターニ》と《魔術遠眼鏡》は《王冠泥棒、オーコ》への対抗するためのカードで、交換されたクリーチャーを取り返したり、能力の起動を封じたりとなかなかの仕事ぶりを見せます。

また、スゥルタイ側が上手いプレイヤーですと、こちらが速度を落として対応することを理解していることが多いと感じました。

《戦争の犠牲》がサイド後でも残っていることも多いため、《夏の帳》は、しっかりと2枚とって、テンポを取られないようにしましょう。

VS.シミック

先手の場合

IN : 2《黒き剣のギデオン》

OUT : 1《むかしむかし》、1《議事会の裁き》

シミックと相対した場合、先手・後手ともに負けにくいですが、

それでも注意することは多くあります。

《黒き剣のギデオン》や《敬慕されるロクソドン》が《霊気の疾風》に当たりにくいため、相手がマナを立てている状態でプレーするのは、《敬慕されるロクソドン》か《黒き剣のギデオン》にしましょう。

ただし、《黒き剣のギデオン》だと《厚かましい借り手》のバウンスに当たってしまうため、+1/+1カウンターを残せる《敬慕されるロクソドン》を優先しましょう。

後手の場合

IN :2《不和のトロスターニ》、1《議事会の裁き》

OUT :1《むかしむかし》、1《敬慕されるロクソドン》、

1《寛大なる者、アジャニ》

スゥルタイ同様、後手の場合には速度を落としますが、スゥルタイとの違いは《魔術遠眼鏡》をサイドインしないところです。

シミックからは、多く除去が飛んでくるわけではないため、

ある程度クリーチャーを使ってプレッシャーをかけることが出来ます。

その為、ほとんどオーコのみに使用する《魔術遠眼鏡》はサイドインせず、

クリーチャー+全体強化を残します。

VS.アリストクラッツ系

アリストクラッツ系のデッキは、【セレズニアアドベンチャー】が最も苦手とするデッキのひとつです。

・《大釜の使い魔》による、チャンプブロックとドレイン

・《波乱の悪魔》による、タフネス1クリーチャーの大掃除

高速でコンボが成立してしまった日には、もう目も当てられません。

その為、サイドから大きく形が変わることとなります。

先手・後手ともに

IN : 3《探索する獣》、2《不和のトロスターニ》、3《ガラスの棺》

1《議事会の裁き》、2《魔術遠眼鏡》、1《秋の騎士》

1《夏の帳》

OUT : 4《フェアリーの導母》、4《恋煩いの野獣》、

2《敬慕されるロクソドン》、1《群れの番人》、

1《大集団の行進》、1《寛大なる者、アジャニ》

《波乱の悪魔》《大釜の使い魔》《魔女のかまど》のコンボが決まった時に、機能不全に陥るカードを全て再度アウトします。

《不和のトロスターニ》は、常在能力でタフネスラインを上げる点、死亡しても2体のトークンを残していく点で、非常に優秀なサイドカードです。

《魔術遠眼鏡》および《ガラスの棺》は、相手のコンボパーツ《魔女のかまど》または《波乱の悪魔》に干渉するために、ある程度の枚数をサイドインします。

《探索する獣》は、横展開、《大釜の使い魔》によるチャンプブロックを

許さないので、干渉されなければ1枚で勝てるほどのプレッシャーです。

VS.ゴルガリアドベンチャー

【ゴルガリアドベンチャー】は、【セレズニアアドベンチャー】と同じく、当事者カードと《エッジウォールの亭主》をメインに据えたデッキです。

『各種除去により盤面に干渉しやすい』『除去を活かすため、グッドスタッフを多めに採用している』の2点でセレズニアとは異なります。

その他にも、アドバンテージ差を広げる各種騎士の存在により、同じ速度のデッキに強い構成となっています。

【セレズニアアドベンチャー】目線ですと『アドの稼ぎ方が、複数種類あるにもかかわらず除去して殴ってくる』厄介な敵であり。基本不利です。

先手・後手ともに

IN :1《夏の帳》、2《不和のトロスターニ》 3《ガラスの棺》

1《秋の騎士》

OUT :1《亜麻色の侵入者》、2《寛大なる者、アジャニ》

1《むかしむかし》、1《敬慕されるロクソドン》

1《恋煩いの野獣》、1《大集団の行進》

《幸運のクローバー》を1~2枚程度採用している型もあるので《秋の騎士》をサイドインしています。実際に対戦をしてみて《幸運のクローバー》が採用されていなさそうであれば、《議事会の裁き》で良いと思います。

《ガラスの棺》を対戦相手の《エッジウォールの亭主》や《恋煩いの野獣》に当てて速やかに殴り倒すことを目指しましょう。

VS.《荒野の再生》《創案の火》

いわゆる【ファイアーズ】【荒野の再生コントロール】と呼ばれるデッキですが、構成の如何に関わらず『これらを設置された次のターンに処理できること』『早い段階でプレッシャーをかけられること』2点を追うことで、確実に勝率は上がります。

先手・後手ともに

IN :3《探索する獣》、2《黒き剣のギデオン》 、1《秋の騎士》

OUT :1《夏の帳》、2《寛大なる者、アジャニ》、1《巨人落とし》

1《大集団の行進》、1《敬慕されるロクソドン》

《議事会の裁き》も2種のエンチャントの干渉できる良いカードですが、

重ね引きにより、攻勢を妨げてしまう可能性もあり、4枚目まではサイドインしません。また、《亜麻色の侵入者》のめったに活躍しない能力が、使える貴重なマッチアップでもあります。こっそりダメージを通してバリバリとエンチャントを破壊しましょう。

サイドボードまとめ

個々のマッチアップに注目をしてきましたが、大きな指針があるので、そちらを示します。

《探索する獣》《黒き剣のギデオン》

『先手を取れているとき』『コントロールデッキと対峙しているとき』にいれます。

《夏の帳》

説明不要。相手が黒ければいれます。

《秋の騎士》

『割りたい置物があるが、触りたいプレインズウォーカーが少ないとき』にいれます。

《魔術遠眼鏡》

スゥルタイ・アリストクラッツにいれます。テンポゲーになるシミックに対してはあまり入れたくありません。

《ガラスの棺》

アドベンチャーデッキ・アグロデッキにいれます。

《不和のトロスターニ》《議事会の裁き》

『後手を取っているとき』『処理すべき脅威が多いとき』『相手の除去が強いとき』『相手がかなり重いコントロールデッキのとき』にいれます。

4.採用カード・テクニック

(1)《寛大なる者、アジャニ》vs《不敗の陣形》

私は、多くのリストで散見される《不敗の陣形》の代わりに《寛大なる者、アジャニ》を採用しています。これはそれぞれのカードに『どのシーンで活躍することを期待したか』の違いだと考えています。

《不敗の陣形》は破壊不能と警戒付与・全体強化を行います。殴った後にクロックが減らないので、残り1~2ターンでゲームを決めきれるシーンで有効です。一方で、《恋煩いの野獣》がアタックできないことが多く、盤面に生物を貯めるまでは使用できない(効果的でない)こともあります。

《寛大なる者、アジャニ》は、警戒付与の常在能力を持ち、プラスでライフゲイン、マイナスで全体強化を行います。《不敗の陣形》とは異なり破壊不能を付与しないので、適当に殴るとクリーチャーが敗北します。

しかし、唱えた段階では全体強化を行わない為、《寛大なる者、アジャニ》設置後《恋煩いの野獣》アタック、第二メインフェイズでマイナス能力を起動するなど、プレーに幅が生まれます。また、守れる状況ならばとりあえず設置ができるので、《不敗の陣形》ほど使い所に悩む必要がありません。

とりあえず置いとける点を重視し効率よくマナを使っていく観点から、《寛大なる者、アジャニ》を採用しています。

(2)《夏の帳》メイン1枚

グランプリ名古屋の前から、メインボードに《害悪な掌握》を採用する動きが盛んであり、対抗して《夏の帳》を入れるか悩んでいました。

そこで、《夏の帳》とクリーチャー展開が両立するかを検証したところ、

1ターン目:1体展開

2ターン目:2体展開

3ターン目:《敬慕されるロクソドン》

と動いた場合に、順調に土地を置けていれば、《夏の帳》用の1マナを浮かせられています。

《敬慕されるロクソドン》を残すことが出来ると、クロックが1~2ターン程度早まるため、このタイミングで除去をはじくことに強い意味合いを感じ、メインに《夏の帳》を1枚採用することとしました。

(3)《開花/華麗》《むかしむかし》の枚数調整

これらは追加の土地、あるいわフィニッシャー、追加の《エッジウォールの亭主》として、4枚採用されることが多いです。

私のリストでは《開花/華麗》2枚、《むかしむかし》3枚と、採用枚数をかなり抑えています。

理由はかなりシンプルで、これらのうちどちらかを3枚引いた場合は9割ゲームを落とし、ともに3枚引いた場合は必ずゲームに負けていたからです。

その為、《開花/華麗》は2枚、《むかしむかし》は1枚目がフリースペルなので3枚まで落としました。

積極的にマリガンをして、手札の質を上げに行くデッキですので、これらの枚数を減らすこと自体は理に適っていると考えています。

なお、減らした枠で《議事会の裁き》《寛大なる者、アジャニ》を採用しています。

(4)《群れの番人》小テク

《群れの番人》の持つ出来事《安全への導き》は非常にテクニカルで、私の大好きな能力です。ただし、アグレッシブに使用できる機会が少なく、3~4枚採用することが出来ません。本リストでも、1枚のみの採用となっています。テクニカルな順に、使用方法の具体例を挙げていきます。

・《安全への導き》-《議事会の裁き》

《議事会の裁き》はプレインズウォーカーに当てることが多いですが、カードゲームですから、当然、処理したカードのおかわりが発生します。

例えば、《王冠泥棒、オーコ》を連打された場合には、《議事会の裁き》をバウンスすることで、レジェンドルールにより片方が死亡、もう片方は次のターンに処理し直すことが出来ます。伝説のクリーチャーやもともとのタフネスが0のクリーチャーにも応用することが出来ます。

・《安全への導き》-《巨人落とし》《フェアリーの導母》

ラッシュをかけるときに、1マナ当事者カードはどんどん使用すべきです。

ただし、ゲームを決めるシーンでは、これらの出来事の面が必要になるときもあります。バウンスして、使いまわしましょう。

・《安全への導き》ー 除去

言わずとも知れた動き。敵の除去から味方を守りましょう。《残忍な騎士》や《巨人落とし》から味方を守ると、なんと彼らはそのまま墓地に落ちてくれます。また、稀に《虐殺少女》が誰もあやめずに済むこともあります。

5.まとめ

私の中で、今回の結果は、『まぐれではないものの、実力では無い』と感じています。

実力が伴っているのであれば、スゥルタイ、ないしはシミックを使用していたと思います。

しかしながら、今回のような、隙間を縫うようなデッキ選択・2日目進出・マネーフィニッシュは、グランプリに参加し始めたプレイヤーが自信をつける上では最適とも感じています。

繰り返しにはなりますが、再度まとめたいと思います。

①最多となるデッキを理解し、それに対して強そうなデッキを見つける

今回のような、特定のアーキタイプが多く持ち込まれるであろう大会において、特に有効な手法だと感じています。

また、見つけるだけだは無く、なぜそれがトップメタに強いのか?結果は出しているのか?他のプレイヤーがこれをどのくらい対策するか?Tier2との相性は?などについても分析することが肝要です。

今回の場合は、セレズニアアドベンチャーがシミック・スゥルタイに有利なことをがわかり、それぞれに対して具体的にどのような動きが強いのかを発見しました。規模のある程度大きな大会での実績を確認し、調整をしながらデッキが世に広く知られていそうかどうかも探っていました(サイドボードが十分に準備されているかどうか、対戦相手と話してみて知っていたかどうか)。

②デッキを試し、カードの採用がデッキの方針とあっているかを確かめる活躍したデッキを発見したからと言って、そのままのリストで大会に臨むことは辞めましょう。

例えば、今回は私は《群れの番人》《開花/華麗》《むかしむかし》の枚数の微調整を行いました。これは、デッキがかなりアグレッシブなのに対し、《群れの番人》はやや守備的、《開花/華麗》《むかしむかし》は、コストパフォーマンスが低い、とそれぞれ複数枚引き込んではならないという課題を発見したからです。

出回ったリストを鵜呑みにせず、自分なりに解釈していくことが必要です。

併せて、自分が倒そうとしているデッキが、どのように変化しているかも逐次追うようにしましょう。

以上、私が取り組んできたことの共有です。

グランプリ初心者が、どうやって一旦ここまで駆け上がったかを割と細かく記したつもりです。

よく晴れる屋の大会に参加しているので、他にもなにかわからないことなどがあれば、話しかけてきてもらえればお答えできることも多いと思います。

ここまで、読んでくれてありがとうございました。

2019/11/17追記 当日の戦績

前日のラストチャンス予選(4-0すると2byeもらえるやつ)

荒野の再生 勝ち

ファイアーズ 勝ち

ラクドスアグロ 勝ち

シミックフード 勝ち

当日

2bye

スゥルタイ 勝ち

スゥルタイ 勝ち

シミック 勝ち

スゥルタイ 勝ち

情報商材 勝ち

スゥルタイ 負け

アリストクラッツ 勝ち

2日目

スゥルタイ 勝ち

スゥルタイ 勝ち

スゥルタイ 負け → 心の師匠 宇都宮選手

スゥルタイ 負け → バッドビート

ゴルガリ 負け

スゥルタイ 勝ち

53位 インマネー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?