ぬい撮りARという終着点

初めての方、はじめまして。わたしを御存じの方、こんにちは。

ぬい撮りAR写真家のCHテイルズです。

前回の記事で、ポケモンのGoSnapshotのうち、モーションを利用したAR撮影について記述いたしました。その最後に、モーションがあるからこそ、ぬい撮りARという方向に傾倒していったという事を書きましたが、今回はその事について記述していきたいと思います。

ぬい撮りARとは

わたしの言う「ぬい撮りAR」とは、ぬいぐるみをポケモンGOのGoSnapshotで撮影する事を言います。この言葉はわたしが作り出した言葉なので、世間一般には通用しない言葉だとご理解ください。

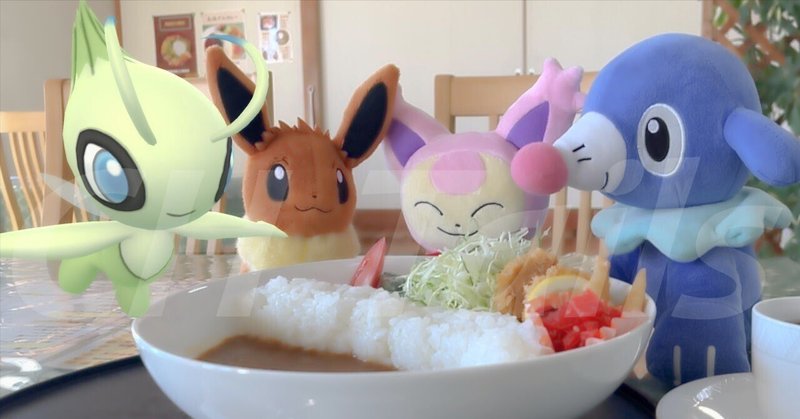

それで、このような撮影をするとぬいぐるみとゲーム画面で表示されるポケモンとを同時に撮影する事ができますが、複数のポケモンを同時に撮影できますので、ポケモンたちの生活風景のようなシーンを撮る事ができるようになります。このような撮影自体は、本気で取り組むようになったのは昨年(2022年)からですが、画像フォルダーを調べると2019年には既にやってました。

この写真をみると、既にこの時から撮りたいと思っているものが、変わっていないことが見て取れます(笑)

わたしにとってのARオンリー撮影の限界

さて、ぬい撮りARという撮影について説明いたしましたが、わたしがぬい撮りARに傾倒する一つの大きな理由があります。

それが「複数のポケモンが同時に写せる事」です。複数体のポケモンがいることで、そこに会話、バトル、ポケモン同士の遊びと言った表現が可能になります。ぬい撮りでは、ぬいぐるみを多数配置すれば簡単に何体でも撮影できます。配置方法を工夫すれば、複数のポケモンがいる時の行動が簡単に演出できるのです。

一方で、GoSnapshotではどうか?と言うと…

できるんです。(※) 集合写真モード(セッションとも言うらしいです)と言う機能があり、複数のプレイヤーが共同でポケモンを出し合って複数のポケモンを撮影する機能があります。集合写真モードを使えば、GoSnapshotで複数のポケモンを撮影する事はできます。

ただ、1台のスマホに対して1体のポケモンしか出すことができないという大きな制限があることは変わりません。ですから、PokemonGOをプレイしている方と共同作業で撮影を行う事になります。しかも、この複数のポケモンのコントロールの難しさは相当なもので、自分のポケモンだけでなく、集合写真モードに参加しているプレイヤーにも協力してもらってポケモンの配置をしてもらわないと、適切なアングルで撮影させることはできません。これは、わたしには筆舌を尽くしがたい制約であり、あくまで、わたしにとってですが、複数のポケモンを思い通りに撮影するのは、GoSnapshotでは不可能です。ここに、わたしのARのみの撮影限界が存在しています。

余談ですが、集合写真モード機能はスマホのCPUと電池をガンガンに使う機能のため、古い機種を使用しているとハングアップの嵐に見舞われるという困った問題があります。

追記:(※) 2023年12月のバージョン293.0にて、この集合写真モードは廃止されました。残念です。

ぬい撮りの限界

GoSnapshotの集合写真モードでは、思い通りに複数のポケモンを撮影するのが極めて難しいわけですから、ならば、複数のポケモンを撮りたければ、ぬい撮りでで良いではないかと思いますよね。しかしです。ぬい撮りは、撮影対象がぬいぐるみである、というこれまた大きな制約が存在しています。

ぬいぐるみは動きません。もちろん、姿勢も表情も変わりません。以前にぬいぐるみの撮影で楽しんでいる様子を撮影しよう…という内容を記述していますが、それはあくまで表情が固定であっても、撮り方でカバーできるという範囲であり、限定的なものであることは言うまでもありません。

また、姿勢や位置についても、大きな制限があります。最大の制約と言えば空を飛べないということでしょう。AR撮影なら簡単にできる空中にいるポケモンの撮影も、ぬいぐるみでやろうとすると可能であるとは言え、撮影方法は手持ち撮りに限られる、トリミングしたり後から修正するといった作業が必要です。

さらに、ぬい撮りだけで2体以上空を飛ばそうとするのは、両手でぬいぐるみを持つしかなくなり、カメラを持つ手がなくなります。そう、タコでもない限り撮影は不可能です。わたしはタコになりたい。

やはり、ぬいぐるみに喜怒哀楽を表現させること、動きを与える事は非常に困難(できない訳ではありません)なため、どうしても表現の幅が狭くなってしまう事は否めません。

限界突破ぬい撮りAR

以上のように、ARのみでの撮影、ぬい撮り、いずれも越えがたい限界があるのですが、これら二つを組み合わせたら、この限界点を越え、より多彩な表現ができるのではないか?

これが、ぬい撮りARにわたしが傾倒していった理由です。もともとぬい撮りが主体だったという事もあるでしょう。で、実際にやってみると、困難さは相当なものですが、それぞれの撮影方法単体でやるよりは圧倒的に簡単に表現の幅が広くなりました。

表情を変えたり動きを与えてくれるポケモンはARで出現させ、それと対になるポケモンをぬいぐるみに演じてもらうという、それだけの事ですが、表現の幅の広がり方は相当なものです。例えば、目を開けているぬいぐるみの横にARのポケモンを出し目を閉じて笑ってもらう、これだけで喜びの表現が大きく現実に近くなります。静止画という時間軸も瞬間を切り取った作品だからこその表現とも言えるでしょう。

結び

表現の幅を広げるという目的の為に、ぬい撮りARという唯一界隈に足を踏み入れたわたしですが、そこには当然、新たなる課題が待ち受けており、撮れない写真もあることが、やっていってわかるようになりました。しかし、この方法が私の中ではぬい撮りという写真撮影に大きな革命を起こしたことは間違いありません。そこに表現を多様化させる可能性がある限り、この撮影を続けていきたいと考えています。

さて、十数回にわたって書いて来たこのシリーズ、ぬい撮りにはまり、現在の撮影方法に至るお話はここで一旦筆をおくことにしました。これからは、また別の話を書いていこうと思ってます。良ければそちらの方もお付き合い頂けたら幸いです。ではまた、いずれ、どこかで、See you again.

ぬい撮り、AR撮影の旅費として活用させて頂きます。よろしければ、是非ともサポートしてください。