「学ぶ者」を殺し、「読む者」で身内を満たして本を開く――ジャック・ロンドン「火を熾す」

『柴田元幸翻訳叢書 火を熾す』(2008年、スイッチ・パブリッシング)。我が家の本棚の中でもっとも〝読み返し率〟の高い一冊かもしれないこの本には、ジャック・ロンドンの短篇小説が9本収められている。

いずれの物語もきわめてシンプルである。たとえば、吐いたツバが空中で凍る極寒の地。運悪く足を濡らしてしまった男が独り、刻一刻と麻痺していく手で火を熾そうとし、生死を分かつその難事を犬がただ見ている。あるいは、もはや家族に食べさせるパンも買えない、進退きわまった老ボクサーの物語。賞金をかけて決死の覚悟でリングへ上がった彼は昇り調子の若造と相対し、一枚のステーキに恋い焦がれながら、長年培ってきた知恵と戦術のすべてを掻き集めて溢れる若さに対抗しようとする。また別の物語では、戦地の森でひとりの若い兵士が敵をカービン銃の照準に捉える。相手は何も気づいていない。が、若い兵士は特に理由もなくその髭づらの男が立ち去るのを見送り、後日、同じ髭づらの男に殺意と銃口を向けられることになる――。

気づけば、まるで寓話の筋の紹介みたいになってしまっている。それだけでも魅力的な何かがほんのり伝わりそうな気はするが、寓話的要素はジャック・ロンドンの短篇小説のおもしろさの入口でしかない。門をくぐれば、そこには教訓めいたものも抽象化の余地もなく、「人間と世界との対決」の顛末がどこまでも具体的に明快に語られていく。寓話の仕事が「学ぶ者」のために比喩を用意することだとしたら、この本を開くにあたっては自分の中の「学ぶ者」を残らず殺してしまおう。身内を100%「読む者」のみで満たし、舐め尽くすように小説なるものを味わおう。

で、「読む者」はたとえば次のように驚く――明らかに分の悪い人間たちの苦闘劇の背景として世界があるのではなく、そもそもただそこにあり続ける世界のなかに、その一部としてもがく人がいる。乱暴にいってしまえば、人も犬も世界も等価。そんなふうに人と世界について語ろうとし、語りおおせた小説は実は数少ないのではないか、と。この本を読み返すたび、私は嬉しくなる。「そうだ言葉にはこんなことができる、これが小説だ」と触れ回りたくなる。柴田元幸氏は「ジャック・ロンドンは小説の面白さの原点だ」といった。私はまた本を開く。「読む者」が、飽きもせず驚き呆れて舌を巻く。その繰り返し。

*

■ ジャック・ロンドン(1876-1916)――サンフランシスコの貧しい家に生まれ、十代で漁船の乗組員になり世界を転々とした。40歳で他界するまでに200本以上の短篇を書いた。

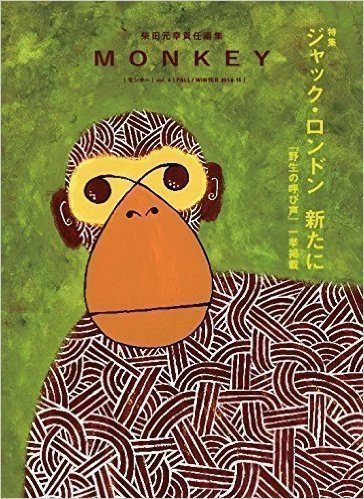

■ Amazon でチェックしたら、『柴田元幸翻訳叢書 火を熾す』の値段がバカみたいにあがってた。ひどい。手に入らなかったら、『Coyote』のバックナンバーか、柴田元幸責任編集『MONKEY vol.4』を買いにゆこう。

*

クラリスブックス

〒155-0031 東京都世田谷区北沢3-26-2-2F

TEL 03-6407-8506 FAX 03-6407-8512

メール info@clarisbooks.com

★クラリスブックスホームページ clarisbooks.com

★クラリスブックス古本買取ページ kaitori.clarisbooks.com

クラリスブックスブログ本体はこちら http://blog.clarisbooks.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?