〔137〕張作霖強制下野と張学良易幟の真相1

〔137〕張作霖強制下野と張学良易幟の真相1

〔136〕では「ソ連諜報部が実行した張作霖列車爆破を、関東軍高級参謀の河本大作大佐(士候15期)がわざわざ被った(逆アリバイを作った)ことの意味に触れていません。よってここに、その背景に就き、落合の考えるところを簡単に述べます。

関東軍司令官村岡長太郎中将(士候3期)は〔136〕に述べた理由で張作霖支援路線を中断し、「新たに満洲国を立てて傀儡政権を置くことを決めた」と通説は云います。

落合がこれに違和感を有するのは「そもそも張作霖支援策は、満洲の宗主権を保有する愛新覚羅家の実質当主(皇后を除く)醇親王とワンワールド國體の東部統領堀川辰吉郎が相談して決めたもので、ワンワールド國體の正式決定とみるべきですから、「その改廃についても、本来ワンワールド國體の意向によるべきもの」と考えるからです。

関東軍司令官村岡長太郎中将の上官は帝国陸軍上層部で、陸軍大臣白川義則(士候1期)、参謀総長鈴木荘六(士候1期)、教育総監武藤信義(士候3期)の陸軍三長官に加え、元帥陸軍大将として奥保鞏(草創期)、上原勇作(旧3期)、閑院宮戴仁親王(フランス陸大)の三元帥がおりました。

この顔触れをみると、生粋の武人で本来政治色が乏しい奥元帥は「意見なし」と観て良く、残り五人で諮詢するとなると、ワンワールド國體勢力隷下の大東社員たることが確かな上原元帥と元帥宮戴仁親王、および上原直系の武藤大将だけで過半数を占めていますから、村岡中将の決断も実は陸軍上層部の意向を反映したもので、背後にあるのは「ワンワールド國體の意向」とみて良いのです。

とすれば、満洲の宗主権を保有する醇親王の嫡子愛新覚羅溥儀を主権者とする満洲帝国を、本邦の史学者・マスコミ・教育者などが、猫も杓子も口を揃えて「傀儡国家」と呼ぶのは、戦後日本に蔓延した「従米史観」による反日的悪意を擦り込まれて歪んだ「国民慣習」というしかありません。

米国はWWⅡに関して自分が負うべき戦争責任を、「日本の満洲侵略という人類に対する犯罪行為を阻止した」などと正当化し、これを強弁するために放つのが「傀儡国家」の悪声ですが、これに応じて同じことを叫ぶ日本国民が、左翼陣営ならまだしも保守層にも蔓延しているのは偏向教育の悪果と言うほかなく、情けなき次第です。

満洲国が現実の国家運営において日本政府に依存するところが多かったのは事実ですが、これも本来日本が強制したのではなく、それが当時の満洲社会の近代化を推進する唯一の方法だったからです。ゆえに、皇帝溥儀も馬賊たちも、挙げて日本の指導を尊重していたのです。

歴史を客観的に観る人が、辛亥革命からWWⅡ後の中華人民共和国の成立までの半世紀の旧大清帝国領を「実質的に無政府状態」というのは、まさに正鵠を得ています。

満洲族と蒙古族を中心とする非漢族連合がシナ本土に侵入し、武力により

周辺地域と統合して造った一大多民族国家が大清帝国で、主たる構成民族は満・蒙・回・蔵・漢の五族でした。

ところがアヘン戦争を機に、西欧植民地主義列強に近代化の遅れを見透かされた大清帝国は、不平等条約を押し付けられて半植民地状態になったところ、帝政ロシアとの間の緩衝地帯として朝鮮半島の独立を要求する日本帝国との日清戦争により、亡国の音を聞くに至ります。

帝室愛新覚羅氏はこの間を無為に過ごしていた訳でなく、「四庫全書」を完成させた乾隆帝は、アメリカ独立・フランス革命の時にすでにこの時の到来を予感し、満漢を分離して満洲へ引き揚げる準備に入ったのです。

ところが1795(寛政七)年に乾隆が退位して嘉慶帝に帝位を譲るや否や、「彌勒下生」の合言葉のもとに白蓮教徒が湖北省で起こした反乱が忽ち全土に広がり参加者が数十万に至ったのは、乾隆帝の予感が正しかったので、これ以後の大清帝国は実質的に「王朝末期」に入ります。

本邦の「幕末期」は光格天皇即位の安永八(1779)年から始まる、との見方によれば維新まで九十年を要したことになりますが、清朝の「幕末期」に等しい「清朝末期」が百年続くのは、大変革にはそれくらいの年数が掛かると思うべきでしょう。

日清戦争の目的は政体史観でみれば日清間の「朝鮮半島の争奪」とされますが、ワンワールド國體の史観では、目的は「台湾島の日本領化」で、その奥に「満漢分離の具体化」と「日本の国際舞台登場」が隠れています。これがワンワールド國體の本当の目的です。

日清戦争で亡国の音を聞いた清朝帝室は、早速「辛亥革命」の準備に入ります。辛亥革命は本邦の「戊辰戦役」に当るもので、隆祐皇太后に当るのが天璋院、徳川慶喜に当るのが醇親王です。

要するに「満漢分離」を目的とする八百長革命ですが、これが満漢の地域的分離をもたらさず、またシナ本部を統一できなかった点において、わが明治維新と大いに異なるのです。

ともかく、辛亥革命後は地方軍閥が乱立割拠して抗争に明け暮れることとなったシナ本土と、「付かず離れず」の状態になったのが満洲(東三省)です。愛新覚羅氏の棟梁醇親王と堀川辰吉郎の「國體合議」により、馬賊の頭目張作霖を傭兵として立てた「奉天政権」が行き詰まって近代化を成し得ないため、ワンワールド國體の方針で、満洲帝国の建国に至ったのです。

これこそ満洲の地の近代化にとって最も合理的な政体、満・蒙・漢・鮮・日の五族の住民で、これを不満とする者はおりあせん。

例外は満洲に侵入して仮装満人となった漢族の一部で、日本人が持ち込んだ近代精神が封建主義の中華思想と相容れぬことに不満を抱き、或いは国際共産主義思想に染まって、共産主義的反日運動に加担していたのです。

満洲事変を実行した石原莞爾中佐(士候21期)らが構想していた満洲国は

満・蒙・漢・日・鮮の五族協和の社会で、日・露・支の衝突を緩和する緩衝国家として地政学的に重要な意味がありました。

この満洲の地に愛新覚羅氏の宗主権と日本人の近代思想・科学、漢族および朝鮮族の勤勉、蒙古族の朴訥精神など、各民族の長所を綜合して安定した近代社会を建設するのが満洲建国の理想であり、そのためには愛新覚羅氏の傭兵たる張作霖に統治を委嘱していた奉天政権を終了させる必要があったのです。

満洲にとって張作霖の危険性は、近代化の推進よりシナ本土への政治的介入を重んじ、あるいはアメリカ資本と結託して自立意思が生じた(とみられる)ことです。

かくして日本の各界に起ってきた張作霖排除諭を受けた関東軍司令官村岡中将が、「奉天軍の武装解除による張作霖の強制下野策」を、田中義一首相に具申したが容れられず、独自で張作霖暗殺を決意したが、当初は反対した河本大佐がやがて自分が全責任を以て決行することを決断した、などと史家は云いますが、歴史研究に必須なのは、もっと大きく広くみることです。

昭和二年まで駐仏武官として国際連盟代表の随員を勤めた土橋勇逸(士候24期)の著『軍服生活四十年の想出』によれば、河本を関東軍に送りこんだのは「一友会」の画策との事です。一夕会の主流は永田鉄山、小畑敏四郎、岡村寧次、板垣征四郎など大佐になったばかりの士候16期で、後に帝国陸軍の中枢部をなしますが、国際世論に配慮して軍事力の行使をためらう田中首相を優柔不断とみた彼らが、一期先輩の河本大佐に奉天政権倒壊の独断実行を委嘱して関東軍に送りこんだのです。倒壊方法は殺害に限らないとして、当初不承不承だった河本大佐が、やがて爆殺説に傾くのは、ソ連側の殺害計画を知ったからとみると、甚だ筋が通ります。

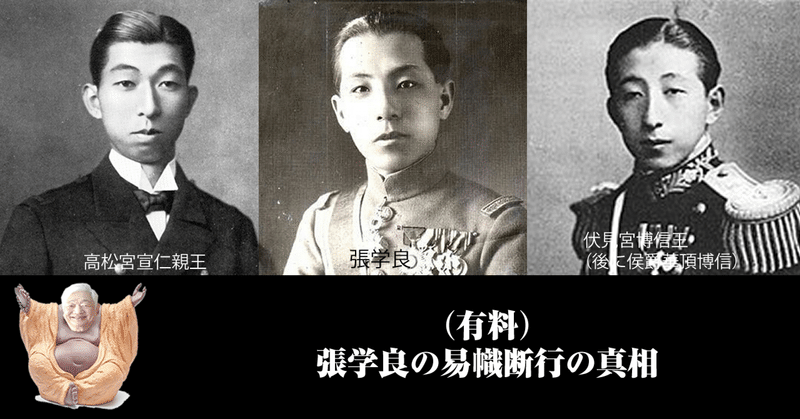

それでは張学良はこれにどう対応したか?

ここから有料領域

ここから先は

¥ 500

いただいたサポートはクリエイター活動の励みになります。