タントラ・シャクティの台頭と仏教の衰退

前回の投稿はこちら ↓

ここまで、ヒンドゥ教の勃興からシャクティとバクティが台頭する流れの中で、チャクラ思想とそのシンボリズムがどのように展開してきたかを見てきた。

その過程で、ヒンドゥ諸勢力の攻勢に耐え切れなくなった仏教は密教へと変質を余儀なくされ、ついにブッダは本尊の地位を大日如来へと奪われてしまう事になる。

密教のおいても美しいチャクラ・デザインの曼荼羅が発達している。けれど中心の大日如来とそれを取り囲む諸菩薩・如来という構図の中に、釈尊ゴータマ・ブッダの姿は存在しない。

大日如来、それは大宇宙そのものと一体と考えられる汎神論的な法身仏で、その光明であまねく照らす事から遍照ともいう。その名の通り太陽を神格化した如来であり、そのイデアは、太陽の光照作用に由来し世界のすべてに浸透するヴィシュヌ神と驚くほど似通っている。ひょっとすると大日如来は、ヴィシュヌ教に対する仏教的なカウンター・パートだったのかも知れない。

この大日如来の登場によって、インドにおける仏教は滅亡に至る最終章へと踏み出して行くのだった。

実は、タントラ・シャクティの台頭と仏教の衰退に関連した面白い事実がある。

西暦6世紀以降、インドでは多くのヒンドゥ寺院が様々な王朝によって建てられていくのだが、その少なくない数が、王妃の寄進によるものなのだ。

下の写真は世界遺産にもなっているカルナータカ州パッタダカルのマリカルジュナ寺院だが、ここも含め、この遺跡群の多くの寺院がチャルキヤ朝の王妃によって建てられたと記されている。

それらの寺院の装飾には胸もあらわな豊満な女性像が多く用いられ、ヴィシュヌやシヴァなどの神々は伴侶である神姫と寄り添う形で描かれている。王達も半裸に近い王妃の腰や胸に腕を回した中睦まじい姿で神々に相伴し、仏教徒の感覚で言うと、とても寺院とは思えない世俗的なエロスの礼賛がそこには横溢している。

この時代、寺院建立にまつわる伝承の中に、王妃が夫(王)や兄弟を仏教やジャイナ教からヒンドゥ教に改宗させた話が、繰り返し出てくる。当時、王族女性たちの発言権が決して小さくなかった証であると同時に、彼女たちが出家主義を嫌っていた事がうかがい知れる。

上流階級のある種リベラルな生活の中から、ウーマン・リヴのような機運も生まれていたのだろうか。

中部デカンはマハラシュトラ州のエローラに、世界遺産の石窟寺院群がある。8世紀から10世紀にかけて栄えたラシュトラクータ朝によって造営されたもので、広大なデカンの岩山をそのまま掘りぬいて作られた驚異の建造物は見る人を圧倒せずにはいない。

ここは同時に、インド全土でも珍しく、仏教とヒンドゥ教とジャイナ教の寺院群が、それぞれ平和的に共存していたと言う点でも宗教史上に残る遺跡となっている。

中でもシヴァを主神として祀るカイラーサ寺院は、横穴を掘り込んだ仏教窟院とは対照的に、岩山をそのまま彫刻して寺院建築を出現させると言う破天荒な壮挙によって有名だ。

そこでも、シヴァはパールヴァティと、ヴィシュヌはラクシュミと常に寄り添い、寺院とは男性神と女性神が睦みあう愛の巣であるかに見える。それを象徴する様に、御神体として神室に安置されるシヴァ・リンガ(男根)は常にヨーニ(女陰)と結合した姿で表わされ、その神室は象徴的にガルバ・グリハ、つまり『子宮』と呼ばれるのだ。

一方、仏教の石窟を見ると、開祖であり神格でもあるブッダは、常に暗い洞穴の最奥部にただ独り坐っている。その左右には申し訳の様に菩薩などを侍らせてはいる。けれどそこには世界や他者とのインタラクションが感じられず、ただあるのは孤独な静謐だけだった。

それは伴侶と寄り添うシヴァやヴィシュヌ、最愛のシータを命がけで救い出すラーマ、そして牧女達と浮名を流し複数の愛妻と仲睦まじく暮らすクリシュナなど、ヒンドゥ神話のドラマチックさとは、対極的なイメージだった。

家を捨て妻を捨て性愛を捨てて、ひたすらに瞑想にふける彼の生き様は、どのようにしても女性原理と交わる事は決してない。女性の胎から生まれながら、彼の修行道は女性性を根底から否定し、拒絶していた。その果てにしか到達しえない境地というものが確かにある。それはそうなのかも知れない…

だが、この様な仏教のあり方に、社会的に目覚めた女性たちがNOを突きつけた。これが、仏教がインドから滅びたひとつの大きな原因ではなかったかと私は思う。それは同じような出家主義をとるジャイナ教の場合にも多かれ少なかれ当てはまるだろう。

暗い洞窟の奥にひとりこもるブッダと、太陽の光を浴びたカイラサーサ寺院で神姫と睦みあうヒンドゥの神々。それは、女性の性力に基づいたタントラ・シャクティ教が、出家主義に挑戦するかのように台頭し、インド全土を席捲していった歴史を、見事に表わしていた。

その極めつけは、10世紀から13世紀にかけて繁栄したチャンデーラ王朝によって北インドのカジュラホーに建てられた寺院群だろう。そこではカーマ・スートラを思わせる男女の交合図が寺院の壁一面に彫りこまれ、あたかもハーレムが石化して固定されたような印象を受ける。

ヒンドゥ教徒にとっての人生の目的は、ダルマ(カーストに基づいた宗教的義務の遂行)とアルタ(実業における利益の追求)とカーマ(性愛の堪能)だと言われるが、タントラ的なデヴィ・シャクティへの信仰が、その突出したカーマへの傾斜を生み出したのかも知れない。

伝統的に、北インドに発祥する全ての宗教において、祭祀の実践にしても瞑想修行にしても、神の英知に到達できるのは男性だけだった。霊的に優れた男性だけが神を知り世界の真理を知る事が出来る、そんな男尊女卑が間違いなくそこにはあったのだ。それに対してインドの女性たちが果たした、痛烈な逆襲こそがタントラだったのかも知れない。

神ならぬ男は、何処かにいるはずの神を求めて額に皺を寄せて修行せざるを得ない。けれど、神そのものを性力あるいは出産力として内に秘めた女性は、神を他所に求めて修行などする必要はない!そして、神をシャクティとして内在させた女性と交わる事によって、そのシャクティと一体化する事によって、男たちはより速やかに神と合一し、救済されるのだ。

それは出家主義を奉じる仏教にとって、文字通り致命的な一撃だった。

追い詰められた仏教は、ついに禁断のタントラ思想を取り入れ、その一部は左道密教へと変質していく。密教化の過程でブッダを本尊の地位から追いやり、ここで実践上最も重要な『戒』さえも捨てた仏教は、もはや『ブッダの教え』としての体裁を完全に喪失したのだ。

こうしてヒンドゥ教との差異性を失くした仏教は、インドにおいて、やがてその存在意義さえも見失っていく。

カジュラホーでタントラ思想が頂点を極めていた頃、仏教はすでに滅びの寸前にまで追いやられていたと言ってもいい。正にその時、ムスリムの侵略軍が北インドに押し寄せ、密教最後の砦であった東インドのヴィクラマシーラ僧院を徹底的に破壊し、仏教は事実上、インドの大地からは滅び去ったのだった。

考えてみれば、ヒンドゥ教徒にとっての人生の3目的やシャクティとバクティに基づいた神への信仰は、ブッダが否定し、苦悩の根源として厭離したものばかりだった。ヒンドゥの価値観とは、正に反仏教の流れそのものだったと言ってもいい。

妖艶な美女の誘惑を退けて降魔成道し、神を否定し暗い洞窟の中ひとり無一物で座り続けるブッダの姿は、インド世界の中では、不可避的に滅びゆく運命にあったのかも知れない。

だが一方で、インドにおける仏教の衰退とその滅亡は、同時に海外における仏教興隆の種をまく事にもなった。あの達磨大師が中国に渡ったのも、迫り来るヒンドゥ化の大波を見てインドにおける仏教の未来を見切り、中国へと法灯をつなげる試みだった可能性が高い。同時期に同じタミルからはブッダゴーサという学僧がスリランカに渡り、ヴィシュディ・マッガという教典を著わしている。

達磨の教えは日本を含めた東アジアの禅仏教の起源となり、ヴィシュディ・マッガは現在でもテーラワーダ仏教圏で出家修行の百科全書的聖典として広く読み継がれている。そしてヴィクラマシーラ僧院の法灯はチベット仏教へと受け継がれ、ダライ・ラマの教えとなって現代に花開いた。

かつて日本で参禅し、タイやスリランカでテーラワーダ仏教について学んだ私にとって、それは決して他人事ではない生々しい歴史だった。インドのチャクラ思想を追い続ける内に、いつしか宗教とは何か、生きるとは何かと言った時空を超えた根源的な人間ドラマを、見せつけられている気がしていた。

その後、私はチベット亡命政府が拠点を置く北インドのダラムシャラーを訪ねた。この町は中国から亡命したダライラマが住まうチベット密教の聖地であり、本来インド発祥のタントラ仏教が逆輸入された形で異彩を放っている。

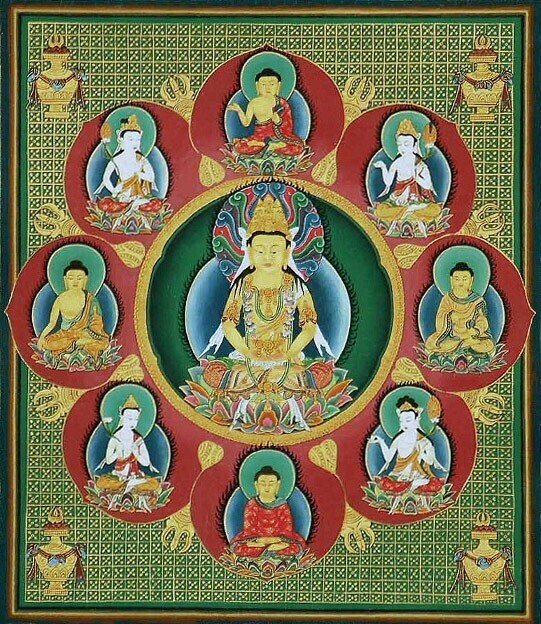

そこで私は、タンカと呼ばれる仏画の中に溢れんばかりのチャクラのイメージを発見して、驚く事になった。

時の車輪を意味する『カーラ・チャクラ』。六道輪廻を表す『生命の車輪』。そこに描かれた曼荼羅のほとんどが、チャクラ・デザインをベースにしていたのだ。

高速回転する車輪の残像を思わせる姿をした千手観音のモチーフや、男性原理と女性原理が融合する六芒星のチャクラまでそこには存在した。それらは密教思想を表わす優れた瞑想オブジェクトとして、千年の時を超えて継承されたのだった。

そして、チベット仏教に特有な男女交合の「歓喜仏」を見た時、私は強い衝撃を覚えた。この本来の仏教では有り得ない造形は、男女の尊格が蓮華坐を組んだ状態で性交する姿で表され、空性の智慧(女性)と慈悲の方便(男性)が融合したブッダの境地=大楽を表していると言うが、それを見た瞬間、私の中でひとつのイメージがスパークしたのだ。

両足を深く重ねた蓮華坐の坐相は、両膝を底辺として尾てい骨を頂点とする三角形を形作って安定している。これが最も完成された坐法と言われる理由なのだが、二体の尊格が蓮華坐を組んで向き合って交合する姿を真上から見れば、下半身によって作られた二つの逆向きの三角形が重なり合って、見事に六芒星の形を現している事に気付いたのだ。

それは肉体によって立体的に描かれたヤントラだった。

チベット・タンカの世界。それはインド世界のチャクラ思想とデヴィ・シャクティが、ヒマラヤの高峰を越えて遥かチベット高原にまで伝わった、生き証人だと言えるだろう。

それは同時に、ブッダの教えが変容に変容を重ねた挙句に行き着いた、ひとつの最終形態でもあった。

次回の投稿はこちら ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?