最近聴いているアルバム2021.06

一周回って80年代、90年代の作品を聴き直すと、今の時代だからこそ新鮮に響く部分が多くあることに気づく。

Roxy Music - Manifesto (1979)

Bryan Ferryのソロ活動が停滞したため、再度バンドを招集。よくぞ停滞してくれた!と言いたくなる傑作。曲はビターで分かりやすさには欠けるものの、それが却ってこのハードボイルドな夜の世界にマッチしている。前半はDavid Bowie的な堅い遊び心があるが、後半に行くにつれ後期Steely Danや初期The Blue Nile的な柔らかさが出てくる。過渡期と見做されがちな作品だが、これ一作だけ見ればとんでもない決定的な名盤だ。

New Order - Low-Life (1985)

初めて彼らに"自信"というものを感じた作品。クライマックスに鎮座する"Subculture(Album Ver.)"はカラオケより酷いが、正体不明の爆発的なエネルギーが強く駆け巡る。放心状態なのかトランス状態なのか。それすらも分からぬまま前へ前へと進み続ける。8曲とこじんまりした構成だが、The Cureの16曲入りアルバムにも匹敵する小宇宙を展開する。呆気に取られる最高傑作。なお原盤の音は十分良いので、本作に限ってはリマスターは不要と思う。(逆に『Brotherhood』はリマスター推奨)

Galaxie 500 - On Fire (1989)

「ロックとは闘いだ、エネルギーに溢れ、向こうみずで、自信に満ち溢れているべきだ」だとか、「(ラウドな演奏に対して)これぞロック!」みたいな論調が最近多いが、いつも違和感を覚える。いつからロックはそんな単純で表面的なジャンルになったのか? 暴れてないとロックではないのか? いや違う。私の好きなロックとは、二つの感情の間で揺れ動き、社会における自分の存在意義に悩み、明日を迎える絶望を暗い部屋の中、声にならない声で訴える、そんなものだ。これはまさにそんな作品。

Aztec Camera - Frestonia (1995)

こういうのを名盤というのだと思う。ストレートなエモーションを、高い演奏力でラフに聴かせる。前作『Dreamland』で究極の完成度を手にしたからこそ辿り着けた、無我の境地。1〜4の流れは息も付かせぬほど美しい。「Joe Strummerのポスターが壁から剥がれた」と粋がっていた頃の面影は消え失せたが、こんなに余裕のある大人に成長した。それで十分ではないか。

Amusement Parks On Fire - Road Eyes (2010)

見逃されたシューゲイザーの傑作。夏のLAで録音されたというだけあり、明るく健康的でアスリート的なサウンド。The Pains Of Being Of Pure At Heartらの登場により、シューゲイザーがベッドルームのローファイポップと結び付けられた2010年。非常に完成度が高くメジャー感あふれる本作が好評価を得られなかったのも頷ける。

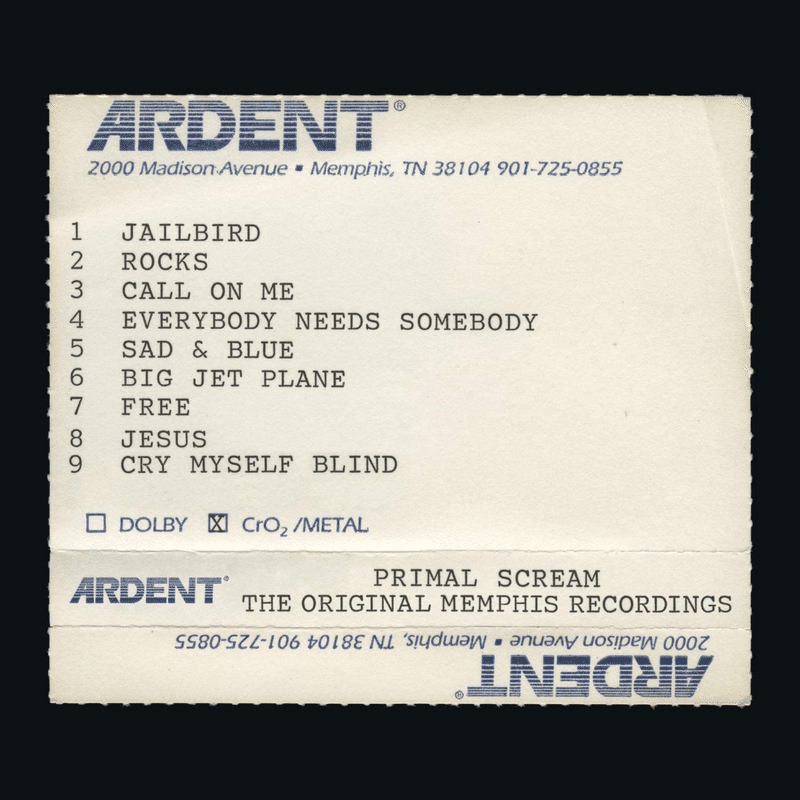

Primal Scream - Give Out But Don't Give Up: The Memphis Recordings (2018)

前作の"Loaded"では"I don't wanna lose your love"だった。本作の"(I'm Gonna) Cry Myself Blind"では"It's so sad to lose your love"だった。ローリングストーンズと比較されがちな本作だが、このバンドには傍若無人な力強さは無く、刹那に生きる感傷が常に付き纏う。特にこのTom Dowdバージョンには、トワイライトゴールドの光の中、来ない明日を渇望するような切なさがある。とりわけ2枚目のデモ集が素晴らしい。90年代のアメリカ群像映画を観ているような気分。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?