僕は新潮社が大好きだった。

何もなかった大学時代を生き延びられたのは本のおかげだった。文学を手に取り、物語の世界に逃避した。そこには多様な世界があり、多彩な生き方を擬似体験することができた。

中でも新潮文庫はとくに好きなレーベルだった。豊かな古典が残っていたからだ。宮沢賢治も太宰治もドストエフスキーもヘッセもカフカも新潮文庫で手に取った。村上春樹も、長編小説は新潮社から出版する。「世界の終わり」も「ねじまき鳥」も「海辺のカフカ」も「1Q84」も新潮社だ。それは村上春樹が抱く新潮社への敬意だと想像する。僕も同じように新潮社に畏敬の念を抱いていた。

だからこそ、「新潮45」を買わないわけにはいかなかった。そこに何が書いてあるかを自分の目で確かめないわけにはいかなかった。そして文字通り目を疑い、愕然とした。そこには確かに「書かれてはいけないこと」が書かれていた。

LGBTという概念について私は詳細を知らないし、馬鹿らしく詳細など知るつもりもないが、性の平等化を盾にとったポストマルクス主義の変種に違いない。

・・・・

満員電車に乗った時に女の匂いを嗅いだら手が自動的に動いてしまう、そういう痴漢症候群の男の困苦こそ極めて根深ろう。再犯を重ねるのはそれが制御不可能な脳由来の症状だという事を意味する。彼らの触る権利を社会は保障すべきでないのか。触られる女のショックを思えというのか。

それならLGBT様が論壇の大通りを歩いている風景は私には死ぬほどショックだ、精神的苦痛の巨額の賠償金を払ってから口を利いてくれと言っておく。

この文章が、新潮社という出版社から公式に発売されていることに驚きを禁じ得ない。

「弊社は出版に携わるものとして、言論の自由、表現の自由、意見の多様性、編集権の独立の重要性などを十分に認識し、尊重してまいりました。」佐藤社長の謝罪にはこのような言葉がある。しかし「言論の自由」が誰かを傷つける武器になってはいけない。

これはもはやLGBTの差別の問題ではなく「想像力の欠如」の問題だ。日本の文化の一翼を担ってきた出版社から、想像力が欠如した言葉が、文章が紙にされて販売されている事実こそが問題だと思っている。

文学が存在する大きな意味は、まさにその「想像力」の育成にある。人の人生を追体験し、別の思考を吸収する。自分とは違う境遇を垣間見て、生き方に正解なんてないことを知る。「仮面の告白」も「海辺のカフカ」もLGBTがひとつのテーマになっている。そして村上春樹のエルサレム賞スピーチも、新潮社の「雑文集」におさめられた。

もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は卵の側に立ちます。

そう、どれほど壁が正しく、卵が間違っていたとしても、それでもなお私は卵の側に立ちます。もし小説家がいかなる理由があれ、壁の側に立って作品を書いたとしたら、いったいその作家にどれほどの値打ちがあるのでしょう?

このスピーチを何度も読みかえした。「個」のための文学の価値を知った。だからこそ、僕らは文鳥文庫をつくろうと思ったのだった。

実は5年前に、新潮文庫の仕事に関わらせてもらったことがある。毎週のように本社に打ち合わせにいった。赤絨毯が敷いてある映画のような会議室にワクワクした。関わる人々はみな聡明で優しかった。そして、150円で食べれる社食は心底羨ましかった。

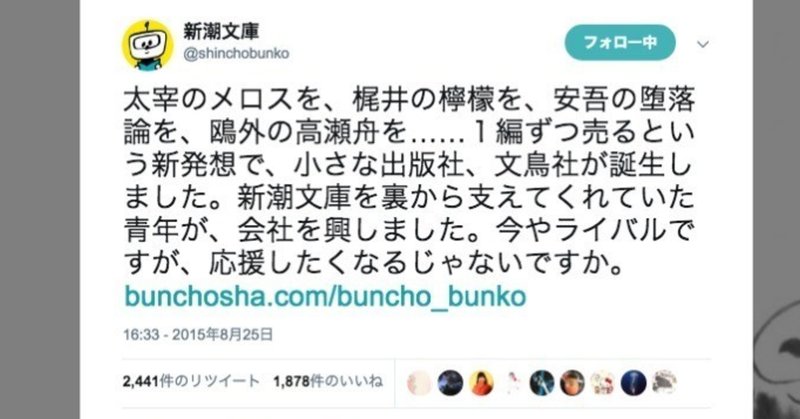

文鳥文庫のサンプルができあがった時、いの一番に新潮社へと持っていった。編集部の方も営業の方も僕らのことを受け入れ、応援してくれていた。新潮文庫の公式ツイッターで、僕らのことを応援してくれたことは、きっと一生忘れない。

そう、ただただ僕は、新潮社が大好きだった。本屋にいって、新潮文庫の棚へ向かうドキドキがあった。しかし、今は、純粋にその棚を眺めることができない。僕が見ていた新潮社は、ほんの一部のものだけだったのだろうか?

文学や芸術から人が学ぶことはたくさんある。むしろ、これからの日本社会の成熟と、個人の幸福には大きな意味があるだろうと思う。そして、新潮社はこれまでその一翼をになってきた。今回のような出版で、新潮社全体が被害を受けていることがただとにかく悲しい。これから先の日本の文化に貢献してくれることを切に願っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?