288枚目のアルバム

《小説》

アキは言った。

「アタシと一緒にいる時は、ジミヘンとフランク・ザッパと、キング・クリムゾンは聴いちゃダメ。」

アキが、嫌いなくせにどうしてそういう音楽を知っていたのか?いや、最初はあの子はこういう音楽のことは全然知らなかった。僕が初めて彼女の部屋に行った時、彼女の部屋には品の良い音楽のCDが15枚くらいあっただけだった。品の良い音楽、というのも極めて主観的な僕の言い分だろうから、君にも判るように言うと、グールドの演奏するバッハだとか、内田光子さんの演奏するモーツァルトだとか、諏訪内晶子さんの演奏するチャイコフスキーだとか、そういう音楽である。

僕がアキの部屋に初めて行ったのは、彼女と知り合って半年くらい経った頃だった。付き合いだしてからも、しばらくのあいだ彼女は決して僕を部屋に入れようとはしなかった。だけどそんなある日、彼女が風邪をひいて熱を出して1人で寝込んでいるっていう話を聞き、僕が半ば強引に味噌煮込みうどんの材料を持ってい彼女の部屋を尋ねたのだった。呼び鈴を推し、1分ほど待った後で、僕は初めて彼女の部屋に足を踏み入れることを許された。

僕は家庭の事情で、高校に入ってすぐに一人暮らしを始め自炊していたので、うどんくらいはお手のものだった。それに大学に入ってから飲食店でアルバイトしていたこともあって、台所に立つことにそれほど抵抗がなかった。九州出身の友人に言うと、男が台所に立つのはけしからん、ということらしいけど。そのまま僕は、何度かそうやって彼女の部屋に行って、料理を作っていた。始めのうちは。でもいつの間にか立場が逆転して、気が付くと僕は毎週一度、彼女の料理を楽しみにわざわざ川を超えて、彼女の部屋まで通うようになっていた。

彼女のご両親は料理人だったので、小さい頃からしっかりと料理については仕込まれていた。だからアキは僕なんかとは比較にならないほどの腕と舌を持っていた。愚かにも僕がそれに気づくまでの間は、僕は調子に乗って微妙な料理を彼女に振舞っていた。今考えると、思わず汗をかいてしまいそうだ。そして後で聞いたところによると、

「とても美味しかったよ。でも私が作った方がもっと美味しいってある時あなたにも教えたくなったの。」

そんなことを自然に言えるところが、彼女のいいところだったのだ。

彼女はフリーランスのカメラマンをしていたのだけれど、収入が安定しない、ということで、今は僕の取引先のデザイン事務所と契約してクリエイティブに使う広告写真を中心に撮影していた。その事務所のオーナーの方針もあって、仕事はいつも規則正しい時刻に終わっていた。一方、僕のそれはいつもバラバラだった。でも彼女が夕飯に誘ってくれるようになると、なんとか時間をやりくりして彼女の部屋まで通うようになっていた。

渋谷の東急フードショーでワインとチーズを買ってから、アキの家のドアを叩くのが半ば習慣になっていた。いつからか気が付くと、僕は彼女の部屋を訪れる度にCDを1枚持ち込むようになっていた。最初のうちは、彼女の持っていたクラシック音楽をBGMに食事をしたり話をしたりしていたのだけど、ある時僕が好きな音楽の話をしたところ、彼女は聴いてみたいと言った。それで僕は始めのうち、あまり極端じゃないジャズのアルバムを持っていくようになった。極端じゃない、というのもかなり主観ではあるけれど、例えばマイルズの「カインド・オブ・ブルー」だとか、コルトレーンの「バラーズ」とかそういうアルバム、と言えば君もわかってくれると思う。

その辺がOKだとわかると、ブラジル音楽でもジョビンの「波」だとか「ストーンフラワー」、あるいはジョアン・ジルベルトの「3月の水」とかあくまでもクセの強くないあたりで様子をみてから徐々に自分の好きなモノを持ち込むようになって行った。

彼女の部屋に通うようになって1年が過ぎた頃、僕の持ち込んだCDは52枚を数えていた。ほとんどが耳に心地よいジャズとボサ・ノヴァが中心だった。もっとも少しずつではあるけれど、好みの分かれそうな盤も混ざり始めていた。そうは言っても決して冒険はせず、例えばジャズでいうと、まだウェス・モンゴメリーとミルト・ジャクスンの共演盤だとか、ズート・シムズがユタ・ヒップのリーダー作で吹きまくっている盤だとか、ブラジル音楽で言っても、ジョイスとトニョーニョ・オルタの共演盤とか慎重に彼女の範疇を内側から推し拡げていくようにしていた。それは僕が彼女とベッドの中での関係を少しずつ発展させて行ったのにシンクロしていた。

僕らはほとんど喧嘩することも無かったし、僕が彼女に違和感を感じたこともほとんどなかった。でも彼女の誕生日を祝った2月のある夜、彼女は薄暗がりのベッドの中で号泣した。僕は誰かが肉親の葬儀以外でそんなに激しく感情を露わにして泣くのを初めて見た。

アキはほとんど洋楽のロックを聴かなかったのだけど、基本的な会話をするために、ということで付き合いが4年を過ぎたころから少しずつロックアルバムが混ざり始めていた。それでも、最初はビートルズだとかサイモン&ガーファンクルだとか(彼らがロックかどうかの議論はさておき)を手始めに、しかし慎重に、持ち込むCDを選んでいた。この頃には彼女の部屋に僕が持っていったCDは208枚を数えていた。僕はゼンマイ式の時計の秒針がゆっくりと、しかし確実に時を刻むように、毎週一度、彼女の部屋を訪れ、CDを一枚プレゼントし、その音楽を聴きながらワインを開けて、彼女の料理を食べ、お香を焚いて、彼女とベッドの上で抱き合った。そしてその後にはいつもプティットゥ・モール(petite mort)があった。

ロックが混ざりだしたとは言え、当然ハードロックとかヘヴィメタルやオルタナティブは彼女の好みじゃないということがわかったので、慎重にその辺は避けるようにしていた。そして相変わらず僕が彼女の部屋を訪れて、彼女を抱くたびにCDが1枚ずつ増えて行った。

彼女とは色々な話をした。そんな中で、例えばエリック・クラプトンがデレク・アンド・ザ・ドミノスで、スティングがポリスを解散した後で、そしてタック&パティがセカンド・アルバムでそれぞれカヴァーしていたリトル・ウイングについて語る時、どうしてもオリジナルのジミ・ヘンドリクスのヴァージョンを持ち込む必要があった。

アキと上原ひろみのライヴに行って、その始まる前に流れているBGMについて説明する時に、フランク・ザッパとマザーズについて触れる必要があった。彼女は「ホット・ラッツ」や「グランド・ワズー」を気に入っているようだった。ディープ・パープルのスモーク・オン・ザ・ウォーターのリフは彼女の兄が中学生の時にギターで繰返し練習していたそうだけど、その歌詞にザッパが登場しているということを彼女は10数年ぶりに知って興奮した。そんな小さな出来事が僕にはとても新鮮だった。

彼女とは映画を数多く観に行った。小説の話もした。ポール・ボウルズの「極地の空」とそれを映画化したベルトリッチの「シェルタリング・スカイ」の話もいっぱいした。その時、僕はポリスのシンクロニシティに収録されている「ふたりでお茶を」や、キング・クリムズンのディシプリン収録の「ザ・シェルタリング・スカイ」の音で彼女の部屋の空間を埋めた。照明を落とし、キャンドルの揺らめく炎が照らしだすオレンジ色の顔に向かってアフリカの砂漠とラクダの話をした。

でもいつの間にか、僕は彼女の殻の内側に入ることができない音楽を持ち込み始めるようになっていた。そして、彼女が去ってしまうまで僕はそれに気づくことがなかった。

そして、彼女との時間が5年半になった頃、僕が丁度287枚目のCDを彼女の部屋に持ち込んだ頃、突然、彼女は僕の前から消えてしまった。その少し前に彼女が言った言葉が、冒頭に挙げた台詞だった。

それは僕らの別れを予見した彼女の振り絞るような気持ちだったのかもしれない。

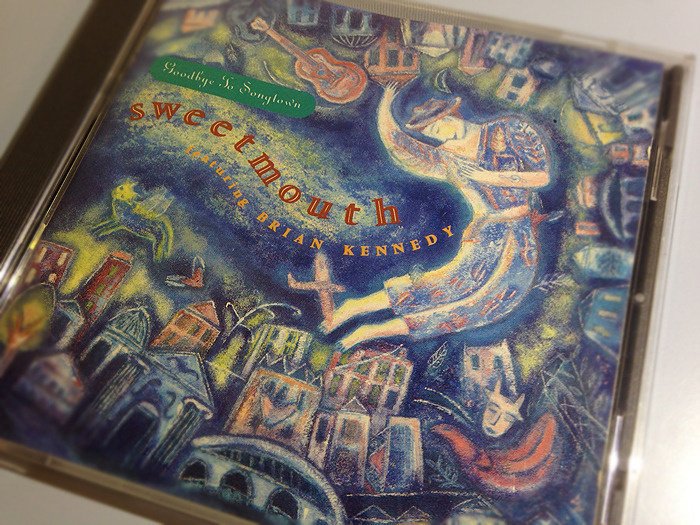

それからちょうど8つの季節が巡って、僕はやっと自分に欠けていたものが少しずつわかってきた気がする。そして僕の手許には、彼女に渡すはずだった288枚目のアルバムが行き場を失ってまだ留まっている。

春が終わって、梅雨が来るまでのほんの僅か、一年で一番いい季節、僕は夜になると丁寧に紅茶を淹れて、そこにブランデー1滴だけ垂らす。

その芳香が僕の鼻腔に届く頃、自分の天井に向かってスピーカーから288枚目の音楽がゆっくりと広がっていき、やがて虚空を満たしていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?