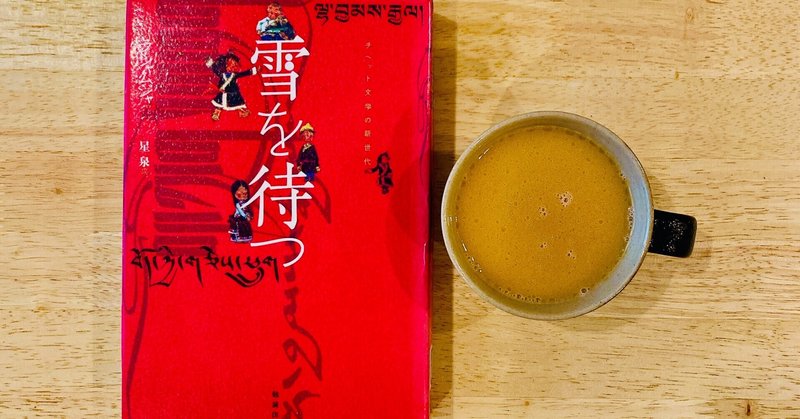

【お茶と文学-チベット編】バター茶とラシャムジャ『雪を待つ』

コロナのせいで海外旅行に行けないので、「もし世界一周をやるならこういうルートでやるんだけどな〜」とスカイスキャナーを駆使して妄想しつつ、旅先の文学と料理(が作れないので飲み物)を楽しもうという自分内企画第2弾。

前回韓国からスタートしたので、今回はソウルの仁川空港からチベットのラサ・クンガ空港に飛んだということにしたい。チベットは本当にいつか行きたい憧れの場所なんだけど、私は肺活量が弱いので絶対に高山病になる気がする。でも、高山病になったとしても行きたい……! ちなみにこのルートだと航空券は56000円くらい、飛行時間は乗り継ぎ2回で約19時間。距離的にはそんなに遠くないはずなのにまあまあ長旅だな!? ていうかチベットってルートと航空券の値段から考えるに日本からだと単独で行くべきところで、世界一周のルートに盛り込むべきところじゃないな!? まあこの企画はあくまで妄想なのでそこらへんはご愛嬌ということで。チベットの文学を手にとるのは初めてだったんだけど、ラシャムジャ『雪を待つ』を、バター茶を飲みながら読んでみることにする。

ちなみにバター茶のレシピは以下の本を参照した。プーアール茶を強く煮出したものに、牛乳と有塩バターを加える。本当は無塩バターと塩を加えるべしと書いてあったんだけど、これってつまり有塩バターを加えても同じじゃないの? と、思ってしまうのは料理が苦手な人間ゆえですかね。バター茶は検索すると「まずい」と出てくるんだけど、まあ確かにそんなに美味しくはなかった。「お茶じゃなくてスープと思って飲め」というアドバイスもあったので、試してみたい人は自己責任で……。

さて、そんなわけでラシャムジャ『雪を待つ』である。あらすじを簡単に説明すると、大きく前半パートと後半パートに分かれた長編小説で、前半パートでは主に主人公「ぼく」の少年時代が、後半パートでは「ぼく」の青年時代が描かれる。少年時代の「ぼく」はチベットの山村で暮らし、そして青年となった「ぼく」は、都市部で暮らしている。少年時代を一緒に過ごした幼なじみたちも、ある者は「ぼく」と同じように都市部へ出て、またある者はそのまま山村にとどまって暮らしている。

近年、時代はものすごいスピードで変化している。親世代が経験したことは、もう我々の世代では通用しない。我々の世代が経験したことも、もうその子供たちの世代では通用しないだろう。親世代が子供世代の仕事や結婚に口を出したら、それこそ「毒親」とか「老害」とかいわれてしまう。このことに異を唱える人はいまそんなにいないだろうから、ある意味では「10年前の常識は通用しないのが常識」みたいになっている。

だけど『雪を待つ』を読むと、こんなふうに「10年前の常識は通用しないのが常識」になったのは本当にここ30〜40年くらいの話で、それ以前はもっとゆっくり時間が流れていたのだなと感じることができる。親世代の常識は子供世代の常識としても十分通じるし、親が子供の仕事や結婚に口を出すことは、毒親でも老害でもなんでもなかった。親のいうことは長年の経験ゆえの知恵の蓄積で、親に従っていればまずまず不幸にはならない、そんな時代がまあ、確かにあったんだなと感じる。

『雪を待つ』でいえば、「ぼく」はそんな時代と時代のちょうど境目を生きている。「ぼく」の両親は、時代がゆっくり流れていた世代の人だから、「ぼく」や、ぼくの姉の仕事や結婚にあれこれと口を出す。それは毒親だから老害だからではなくて、そういう時代を生きた人だからなのだーーと、この小説を読むと感じる。

もちろん、どちらがいいのかはわからない。時代がゆっくり進むのがいいのか、めまぐるしく変化していったほうがいいのか、同じ知恵と経験則がずっと継承されていくのがいいのか、次々に価値観がアップデートされていくのがいいのか。あとがきを読むと、著者のラシャムジャは、「そんなにめまぐるしく進化しなくてもいいじゃないか」みたいなことをいっている。でも私は、どちらがいいのかはよくわからない。スピードそれ自体には善も悪もないだろうと思う。ただ、一度加速したスピードにブレーキをかけることはできないというだけで。

小説の中でもっとも好きだった場面は、前半パートのおわりの部分だ。「ぼく」が山をのぼって、自分の住んでいるマルナン谷全体を一望する。そして、自分の暮らす場所をまじまじと眺め、どんなところだったのかを思い知る。谷は、中にいればとても大きい。だけど、外に出るととても小さく見えるのだ。

なんだかこれは、スコット・フィッツジェラルドがエッセイ『マイ・ロスト・シティー』の中で、エンパイア・ステート・ビルにのぼってニューヨークを一望する場面とそっくりじゃないか。

ニューヨークは何処までも果てしなく続くビルの谷間ではなかったのだ。そこには限りがあった。その最も高いビルディングの頂上で人がはじめて見出すのは、四方の先端を大地の中にすっぽりと吸い込まれた限りある都市の姿である。果てることなくどこまでも続いているのは街ではなく、青や緑の大地なのだ。ニューヨークは結局のところただの街でしかなかった、宇宙なんかじゃないんだ、そんな思いが人を愕然とさせる。彼が想像の世界に営々と築き上げてきた光の宮殿は、もろくも地上に崩れ落ちる。

(『マイ・ロスト・シティー』スコット・フィッツジェラルド,村上春樹訳,中央公論新社,p256)

『マイ・ロスト・シティー』のこの部分、私は大好きで、いつ読んでも泣いてしまう。当然『雪を待つ』でも、「ぼく」がマルナン谷を見下ろして少年時代に別れを告げるところで泣いた。まあなんつーか、ようはこういうモチーフに激弱いんだな。私がすべてだと思っていた世界は、すべてでもなんでもなかった。ただの小さな谷だったし、ただの小さな限りある街だったし、ただの小さな国の、狭い範囲内の"すべて”だった。そういう実感を得たくて、私は何度でも海外へ、できるだけ遠くへ、旅に出たいと願う。実は同調圧力にめちゃ弱いタイプなのかもしれない。ま、私ってば真面目だからな〜。

そんなところでチベット編はおわりである。次はどんなルートで、どこへ飛ぼうかな!?

شكرا لك!