【予備試験】DAIの大冒険【3年9ヶ月】

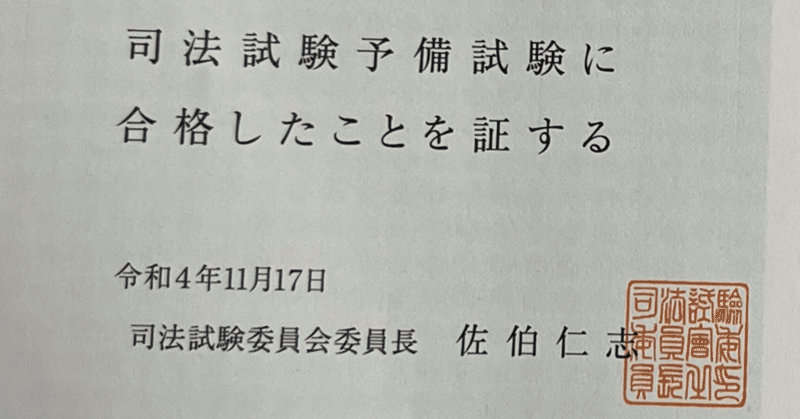

令和4年予備試験に合格しました。

しかし、今、初見の論文問題を出されても、ろくな論文が書ける気がしません。というか、そもそも、もう一度論文式試験を受けても合格できるとは思えません。

これまで予備試験・司法試験を合格されてきたリスペクトする先人たちは違うと思いますが、私は今こんな状況です。

こんな状況の私でも、予備試験に合格できた(というよりは“不覚にも合格してしまった“という方が正しい)ので、私の辿ってきた軌跡を残しておきたいと思い、書いています。

第0、私の経歴

1、受験勉強歴

私の大学受験歴は以下です。全て非法学部です。数字はおおまかな偏差値を表しています。

【国公立】

前期:東北大学66→×

中期:高崎経済大学55→〇

後期:福島大学50→〇

【私立】

慶應義塾大学67→×

中央大学62→×

中央大学(センター)61→〇(進学し卒業)

明治大学(センター)61→〇

このことから分かるように、高校3年間精一杯勉強して、中央大学に進学できましたので、私はズバ抜けて頭が良いわけではないです。

そういう意味では、勉強は嫌いではないけどズバ抜けた頭脳を持たない一般的な凡人が、どういう風に悩み、どういう風に試行錯誤して学習をしてきたのか、そのあたりを伝えられたらと思っています。

2、社会人受験生です

私は、社会人受験生です。合格までの3年9ヶ月の間の前半は"自営業"、後半は"会社代表"という、ちょっと特殊なポジションではありました。

【前半:2019年〜2021年】

"自営業"という響きからイメージできる通り、仕事で1日が埋まる日もあれば、ない日もあり、流動的でした。可処分時間は確保しやすかったと思います。だいたい1日6時間くらいは勉強できていたと思います。

【後半:2021年〜2022年】

"会社代表"という響きからイメージできる通り、社長です。仕事がとても忙しくなりました。1日2〜3時間くらいに減ったと思います。

3、当初の目論見

一発合格して、翌年の司法試験にもストレートで合格してやるぞ〜と意気込んでいました。

そんな甘い試験ではないと言うことを、この後の勉強過程や受験を通して実感していくことになります。とんでもない試験に手を出してしまったものです。

2020年、2021年、2022年の全ての受験結果はこちらの記事で公開しています。点数や順位にご興味があればご覧ください。

第1、2020年受験期(2019年2月〜2020年8月)

1、ひたすらに論文対策しかしなかった後悔

2019年2月。資格スクエア5期を購入しました。

初学者なので憲法の“け”の字もよく分からないところから始まりました。

2019年8月。半年経っても論文は書けるようになりませんでした。藁にもすがる思いで、アガルートがリリースしている論文教材・重要問題習得講座(以下「重問」という。)を購入しました。

相変わらず問題文を読んでも何を書けばサッパリ分からないので、カンニングをしていました。ただ、模範解答をカンニングしては意味がないので、解答例はカンニングせず、問題文に該当しそうな定義や規範を教科書から探し出し、それを書き出しました。この教科書から探し出すという過程が私には合っていたようでした。最初はカンニングしたい記述がどこに書いてあるのかを見つけることすら大変でした。しかし、この作業を数か月間繰り返していくうちに、何度か書いたことのある定義や規範は少しずつ記憶することに成功しました。また、教科書のどこに何が書いてあるかの全体像が徐々に見えてきました。

2020年。年が明けて短答対策でもしようかと考えましたが、短答式試験が夏に延期することになりました。よって、“まだまだ短答は対策しなくていいや”とひたすら上述の論文対策のみ行なっていました。

2020年5月。力試しで2019年(初見)の短答過去問を解きました。法律科目で100点ちょっとだったので危機感を覚えたことを覚えています。にも関わらず、”論文対策がまだまだ足りてないからだ”と、直前まで論文対策に注ぎ込むことを決意します。ここで少しでも短答対策を始めていれば、違った未来があったのかもしれません。

2、短答対策を始めたのは、2020年7月

対策を始めたのは、短答式試験の1ヶ月前でした。

短答式試験の怖さを知らない私は、”1ヶ月もあればなんとかなるやろ〜”と甘い考えを持っていました。

ところが今まで一度も短答対策をしてこなかった私にとっては肢別本一冊を回すだけでもとてつもなく時間が掛かりました。“間に合わないかも...”と思ったときには、もう手遅れでした。なんと、何を血迷ったのか、選択肢とその答えを覚え始めてしまったのです。

3、短答式試験本番

本番当日まで諦めずに選択肢とその答えを覚え続けた私ですが、その結果はすでに明らかでした。

ひたすらに何千、何万とある選択肢とその答えを覚えた私は、違う角度で問われたり、ちょっと言葉を変えられてしまうと、正誤が判定できなかったのです。そんな私に、合格など届くはずもありませんでした。

法律科目で110点程度だった私の1回目受験は終わりを告げました。

第2、2021年受験期(2020年8月〜2021年10月)

1、継続的な短答対策を開始する

この時期からスタプラというアプリで勉強時間の記録を開始しました。

短答対策については、Twitterの受験仲間から”短答対策を一緒に頑張らないか”とお声掛けを頂きました。その内容は以下のようなものです(以下「短答ゼミ」という)。

・短パフェを1日20問(約100肢)ずつ解く

・火曜と木曜と日曜に、解いた範囲の中から10肢ずつ出し合う

・答える際は理由付きで答える

個人的にこれは効果が絶大でした。

理由①

まず、メンバーに迷惑を掛けたくなくて、火曜と木曜と日曜までには40〜60問(200〜300肢)のノルマを終わらせなければならないというプレッシャーがあります。この短答ゼミはペースメーカーとして機能してくれました。

理由②

また、問題を出す際は、理解しないと解説が出来ないため、ノルマ消化の時からしっかり理解しようと努めることもできました。

2020年は、同じ聞かれ方をしてくれないと答えが分からない限定的な勉強になっていました。

そこで、目の前の問題肢を抽象的に捉えて、解答を導くにあたって根っことなる条文や判例をしっかり理解すること、すなわち、その短答の肢そのものが、条文や判例を具体化した例に過ぎないという風に考えてみることにしました。

このように整理してみたところ、以前解いたことのある肢と本質は同じことを聞いているけど、聞かれ方が違うという問題が存在することに気づき、少しずつ対応することが出来るようになりました。

以後、短答ゼミは、2020年9月〜12月まで4ヶ月弱ほど掛かりましたが、7科目を走破しました。

2、菊地正志先生の添削を受け始める

カンニング法で約1年間勉強を続けた結果、この頃にはカンニングなしでも、“論文ではないけど論文っぽい何か”は書けるようになっていました。ただ、内容はグダグダです。

誰の添削を受けることもなく勉強を始めてから1年半が経過していたため、そろそろ誰かに答案を見てもらいたいと思うようになりました。

そこで、添削をしてくれる先生がいないかをTwitterで探しました。すると、弁護士の菊地正志先生が予備試験の過去問を添削してくださると知り、早速お願いをすることにしました。

これまで単発の答案添削をしてきましたが継続的な指導を企画しました。

— 【設立からEXITまでトータルサポート】猫派の税理士/弁護士┃菊地正志 (@crecelaw) September 7, 2020

答案添削は健康診断と同じで、良いところは維持し悪いところは改善するよう継続的に指導することに意味があると思います。

合格までのカルテが右肩上がりになるよう二人三脚で頑張りましょう。

ご連絡お待ちしています! pic.twitter.com/eTjbM2Xw96

菊地正志先生の添削は、3ヶ月を1クールとして、2週間に1通ずつ提出するといったものです。

当時のスケジュールは以下

・第1クール(7〜9月)はH30の予備試験過去問

・第2クール(10〜12月)はR1の予備試験過去問

・第3クール(1〜3月)はR2の予備試験過去問

(添削対象科目は、基本7科目)

私は第2クールからお願いすることにしました。

菊地正志先生の添削は、①答案に手書きのコメントを頂ける②全体を通して答案の悪い癖を指摘して総括し、点数を頂けるという2点の特徴があります。

特に②のコメントは直前期に何度も読み返すほど、素晴らしいコメントが詰まっていました。また、試験会場でもお守り代わりに読んでいました。

さらに、書けて当たり前のことでもスルーせずに、よく褒めてくださりました。菊地正志先生に褒められることが精神安定剤になっていました。そして、知識や論点が足りないことを指摘するのではなく、今持っている知識量の中で、どうやったら得点を最大限に獲得できるかを一緒に考えて添削して下さる先生でした。ここから2年間にわたり菊地正志先生の添削を受け続けることとなります。

菊地正志先生の添削は定員制ですが、私も引き続き空きがあればお願いしたいと考えています。

3、あつみん先生の添削を受け始める

時を同じくして、Twitterを眺めていると、アガルート講師である弁護士の渥美雅大先生(以下「あつみん先生」という)も、“あつみんのてんさく室”というサービスを開始するとの朗報を見つけました。

#あつみんてんさく・予備試験

— あつみん(YouTubeあつみんのやりたいことやるとこちゃんねる (@a2minmin) September 9, 2020

【答案添削いたします!ご興味ある方はDM又はご返信ください!】

・無難な合格答案作成を目標とした添削コメント

・添削対象は予備論文過去問R1,H30,H29の全科目

・値段は2通で3000円

・時間を測って手書きで作成,答案用紙は法務省HPよりDL,スキャン後PDFで提出

あつみんのてんさく室では、以下のような添削をしてくださるとのことでした(2022年11月現在は新規募集停止中です)。

・添削対象年度は予備試験のH29、H30、R1

・添削対象科目は実務基礎科目を含む9科目

上述の菊地正志先生の添削では補いきれない実務基礎科目と、H29、H30の添削をお願いできたらと思い、DMを送ったところ快く引き受けてくださいました。

あつみん先生の添削で徹底的に叩き込まれたことが2点あります。それは、①問いに答えなさい②三段論法を死守しなさいという2点です。これは、私が論文問題に向き合う際に、今でも必ず心掛けている基本事項となりました。

返ってきた添削を読み返すと、毎回必ずと言っていいほど、この2点の指摘を頂きました。今までどれだけ設問をテキトーに読んでいたのかを気づかせてくれる契機を与えて下さいました。

また、添削の頻度については、週1通でも2通でも、スケジュールを受験生の都合に合わせて下さる点も、社会人にとっては大きな一助となりました。

2022年11月現在、あつみんのてんさく室は、新規募集を停止しているようなので、積極的にアピールできない点が心苦しいです...笑

4、短答前までに書いた論文

上記の通り、添削を受けたのはH29、H30、R1、R2の4年分です。残りのH23〜H28の6年分は、返却された添削を参考にしながら、自己添削をしました。

結局、2020年8月〜2021年3月頃までに書いた論文の数は、10年分(H23〜R2)×9科目=90通となりました。

5、本気で短答対策

年明けの2021年になってからは、短答対策のウェイトも上げていきました。新しく取り入れた勉強方法としては、単年度模試を毎週末に行なっていました。単年度模試は、その名の通り、予備試験の短答過去問を時間を測って毎週末に解いていくという演習です。この単年度模試は直前期まで続けました。

それと並行して、短パフェも毎日20問(約100肢)解いていました。勉強方法も変えずに、広くふわっと抽象的に問題を捉えて、根っこにある条文や判例をしっかり理解することに努めました。

2021年3月下旬頃からは、短答に全振りをし始めました。しかし、直前期になればなるほど、単年度模試で解けなかった肢とその答えを覚え始めてしまったのです。せっかく根っこを捕まえる勉強方法で軌道に乗り始めていたのに、地面から生えているしょうもない部分だけを掴もうとしてしまったのです。たしかにこの勉強方法であれば、単年度模試ではいい点数が叩き出せます。しかし、“今年こそは短答で落ちたくない“という逃げるような精神状態では正常な判断もできず、根本的な解決にはならないことに気づかなかったのです。

6、短答式試験本番

去年とは見違えるほど対策をした(つもりでいた)私でしたが、試験本番の手応えは良くありませんでした。自己採点では法律科目で142点で、一般教養頼みになってしまいました。

短答式試験の合格ラインは160〜170点前後で変動します。法律科目で140点台の場合、合格なのか不合格なのかが気になって勉強に集中できません。合格発表までの約3週間は勉強していても落ち着かないため、そうならないようにしっかり対策したつもりでしたが、最後の最後に悪い癖に飲み込まれてしまいました。

7、論文式試験に向けて

そうはいっても、合格前提で論文式試験に向けて勉強を開始しました。まずは論文の感覚を取り戻したいと思いました。そこで、先生方に添削して頂いた答案とコメントを読んで、自分が論文を書く際の思考プロセスを思い出し、1日2通ずつ書くことにしました。

題材は予備試験の過去問です。10年分×基本7科目=70通を再び書いて自己添削しようと考えていました。スケジュール通り35日で書き終えました(実務基礎科目は答案構成にとどめました)。これで過去問は2回、合計160通書いたことになりました。

その間に、短答式試験の合格発表がありました。合格点は162点。私は163点。ブービーで通過できました。あと1問でも間違えていたら落ちていたので、運に助けられました。

70通を書き終えた頃には、だいぶ書くスピードも早くなりました。残りの2週間くらいは書くことは止めて、記憶に定着していない知識や規範の暗記に努めました。

8、論文式試験本番

初めて受験する論文式試験に、私はとてつもなく緊張していました。手汗が止まらないし、手は震えるし、試験会場で覚えようと思っていた規範は全く頭に入ってきませんでした。

初っ端の公法系の試験中は、緊張状態の中、生まれて初めて読む事案が全く頭に入ってこなくて、何度も読み返しました。答案用紙がインクと手汗で滲んで汚くなり、ヘナヘナになりました。

見たことも考えたこともないような初見の問題にぶち当たった時は「何を書けば良いか分からない...」と手が止まり、何度も焦りました。それでも、なんとか2日間を受け切ってきました。

手応えは分からなかったものの、全ての科目で途中答案なく、ほぼ4ページフルで書けました。出来不出来がどうのこうのというよりも、今持てる全てを答案用紙に置いてこれたことが嬉しかった覚えがあります。

9、口述試験・司法試験に向けて

⑴、口述式試験の対策

燃え尽き症候群となりながらも、少しずつ口述試験に向けて口述過去問を確認したり、要件事実・構成要件の理解に時間を費やしました。

さらに、口述対策のために、耳から問題を聞いて事案を処理する訓練をしたかったことから、短答ゼミのことを思い出し、Twitterの受験仲間に声をかけて、刑法の短答過去問の短答ゼミを行いました。

1ヶ月間もの間、私のために付き合って下さった受験仲間にはとても感謝しています。

⑵、司法試験の対策

2021年の予備試験に合格できてもできなくても、2022年からは選択科目を解かなければならないので、この暇な時期に労働法のインプットを始めました。

さらに、司法試験の論文過去問にも触れておきたいと思いました。そこで、上述の菊地正志先生の司法試験論文過去問の添削を受けることにしました。初めて見る司法試験の過去問は問題文も長いし、行政法は参照資料がとんでもなく多くて、1科目書き上げるのに6〜8時間くらい掛かっていました。

菊地正志先生からの添削結果では、ほとんどが基準点以下のボロボロ答案でした。しかし、この時期に頭を悩ませる勉強を出来たことで、少しだけレベルアップできたような気がしました。

これまでの私の勉強は、論点を抽出する勉強ばかりしていたように思います。予備過去問も何周も行いましたが、「この年度はあの論点だったよな」「この当てはめは前回こう書いていたよな」といった形で、問題文と戦う演習ではなかったのです。何回も解いたことのある問題でも、初めて見る問題のように、問題文をしっかり読む。頭を悩ませる。これが必要な勉強だったのだと知りました。すなわち、論文の学習においても、短答の時と同じように、問われている条文・判例は何かという根っこを捕まえることが大切なのではと感じるようになりました。

10、番号はなかった

2021年10月7日、16時。

法務省のページに私の番号はありませんでした。私の2回目の挑戦は終わりました。

2021年から会社代表に就いたことから、勉強時間が減ったため、翌年(2022年)の試験に受からなければ合格は難しいと感じました。また、ここまでに至る2年8ヶ月間、家族にはたくさんの負担を強いていました。その観点からも2022年をラストチャンスと捉えて、もう一年だけ頑張ることにしました。

第3、2022年受験期(2021年10月〜2022年11月)

1、敗因分析。市販の教材を購入する

⑴、公法系について(憲法E、行政法C)

憲法も行政法も、最後まで苦手意識が拭えず試験に突入していました。もう一度、基本・基礎から取り組もうと思い、市販の教材を購入しました。

合格思考憲法は購入してから3-4周ほど取り組みました。前半が知識編、後半が演習編となっておりますが、知識編は読んでて眠くなったので、いきなり演習編に取り組みました。演習編の理解が足りていない部分に限って、知識編を参照するという使い方をしました。

憲法ガールは、ⅠもⅡも一通り読みました。しかし、レベルが高すぎてついていけませんでした…。またチャレンジしてみようと思っています。

行政法ガールは、憲法ガールよりは役に立ちました。裁量論の論じ方が非常に分かりやすかったので、何度も読みました。

⑵、刑事系について(刑法C、刑事訴訟法B)

重問と予備過去問をベースに演習を繰り返していただけですが、なんとか守りの答案が書けているように思いました。2022年に向けても、同様の対策で挑むことにしました。ただ、基本刑事訴訟法だけは興味があったので購入しました。

Ⅰは通読しました。口述対策にも有用だと思いました。

Ⅱは必要に応じて辞書的に参照しているのみで、本格的に使うには至っていません。今年はもう少し読んでみたいです。

⑶、実務基礎科目(F)

手応えと結果との乖離が一番大きかった科目です。少なくとも民事については書けたと感じていたので、Fと知りショックでした。なぜなら、この科目は2科目分の配点があるため、仮にDかEで耐えていれば、2021年に合格していた可能性があったからです。そこで本格的に対策をすることにしました。

「入門編」は2周くらい読みました。各契約における要件事実のベースを固めるにはもってこいでした。

「続」は1回読んだだけで、複数回読む時間が確保できませんでした。

予備試験過去問解説は1回読んだだけで、終わってしまいました。民事実務基礎は、市販教材をたくさん買ったはいいけど、消化不良気味でした。

大島本はいくつか種類があります(入門編・続・上巻・下巻・発展編など)が、私が入門編を選択したのは、この予備試験過去問解説とリンクされているためです。

刑事実務基礎の定石は3周は読んだと思います。苦手意識のあった刑事手続や、訴因変更・伝聞法則などの論点も解説されており、購入した教材の中では手に取る機会が最も多かったと思います。薄かったので、通読する心理的ハードルが低いのも良かったです。

⑷、民事系(民法A、商法E、民事訴訟法A)

主観と客観が比較的一致していたので、2022年に向けても重問と予備過去問のみの対策でよいと判断しました。ただ、商法は苦手意識が拭えなかったので、丁寧に勉強することにしました。

⑸、選択科目・労働法

2022年の予備試験から導入される選択科目は労働法を選んだので、加藤喬先生の労働法講座に加えて、事例演習労働法を購入しました。

2周程度演習を行いました。また、一問一答のようなチェックポイントも付いており、そちらも活用しました。

2021年12月には辰巳から一冊だけで労働法がリリースされたため、こちらも購入しました。少々コンパクトすぎる点が玉に瑕ですが、一元化するには最適な教材でした。最終的にはこの教材を魔改造して何周も回しました。

⑹、短答対策

これまで2回の受験を通して、一元化教材が欲しいと思ったので、択一六法を7科目購入しました。

短答の過去問で出題された条文、判例を択一六法にマーキングをし、スキマ時間に読み返すという勉強を取り入れました。

2、大きく方向性を変えた短答対策

2021年までは短パフェを全問マスターしようと考えていました。しかし、分量が多すぎるゆえに、1冊終える頃には何の記憶にも残っていませんでした。

そして「仮に毎日20問ずつ解くにしても、バラバラな分野から20問ずつ解いた方が全分野を並行的に進めることが出来るのでは」と思い始めました。そこで、従来は1ページ目から順番に解いていましたが、R3→R2→R1というように、年度毎に解いていくことにしました。これが素晴らしく効果的でした。

また、可処分時間との兼ね合いで、解く年度を絞ることにしました。

■上三法(憲法、民法、刑法)

・予備試験は、H23~R3の全過去問

・司法試験は、H29~R3の5年分(※司法試験のH18~H28は解かない)

■下四法(商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法)

・予備試験は、H23~R3の全過去問

・司法試験は、H23~H26の4年分(※司法試験のH18~H22は解かない)

上記の年度に絞って、根っこを外さずに掴み続けることに注力しました。

また、憲法統治、家族法、商法総則・商行為、手形・小切手などの特定の分野については、確実に得点したいと考えていたことから、この分野だけは、辰巳の肢別アプリも使用しました。

3、論文式試験対策の概要

7月〜12月は、R1とR2の司法試験過去問の添削を受けました。1~3月は、R3の予備試験過去問の添削を受けました。上述の菊地正志先生による添削です。

2021年7月~2022年3月までに書いた論文数は、菊地正志先生へ提出した21通に加えて、週1通書いていたので、60通くらいかと思います。

答案作成以外の学習は、1週間を1サイクルとして、1科目ずつ勉強していました。具体的には、重問+予備過去問を脳内答案構成していました(憲法だけは合格思考憲法)。短答のノルマもあり、かなりキツかったです。ほとんどは週末にしわ寄せが行き、苦しい週末ばかりでした。イメージで言えば、以下のような感じになります。

8月第1週→民法の重問+予備過去問

8月第2週→商法の重問+予備過去問

8月第3週→民訴の重問+予備過去問

8月第4週→刑法の重問+予備過去問

9月第1週→刑訴の重問+予備過去問

9月第2週→行政法の重問+予備過去問

9月第3週→合格思考憲法+予備過去問

9月第4週→事例演習労働法+司法過去問

10月第1週→民法の重問+予備過去問

・・・以下繰り返し

この1サイクルに取り組む中でも、根っことなる条文・判例の正確な理解に努めました。

労働法については、添削を一度も受けたことがなかったので、伊藤塾がリリースしていた選択科目答練を受講しました。答練の点数・感想は以下の記事で書いていますので、ご興味があればご覧ください。

4、私に合った短答対策を見つける

2022年の短答に向けて新たに取り入れた事は、

①昨日間違えた肢をもう一度解く

②1週間前に間違えた肢をもう一度解く

この2点です。「なんだそんなことかよ」「今までやってなかったのかよ」というツッコミが聞こえてきそうです。そうなんです。私は復習を一切していなかったことに気づいたのです。

確かに短いスパンで周回できるなら復習は必要ないかもしれません。しかし、短答過去問のように1周するだけで多くの時間を要する場合、記憶力が一般ピープルの私にとっては、2周目とはいえ、それはもう1周目と同じです。

そこで、記憶に定着させるために、1日後と1週間後に同じ問題に触れ、根っこを捕まえに行くという同じ過程を踏むことにしました。これが効果絶大でした。繰り返すうちに、根っこを思い出す瞬発力が磨かれ始めて、ブレない知識が少しずつ身についていると実感し始めました。

短答模試はLEC、伊藤塾、辰巳の3校で受験しました。確実に切れる肢が増えていることに、とても嬉しかったことを覚えています。

各短答模試の点数・結果については、ご興味があればこちらをご覧ください。

また、過去2年間の反省から、肢とその答えは絶対に覚えず、根っこを理解すると心に決めて、直前まで根っこを捕まえに行きました。当日までに理解できなかった分野だけは、やむを得ず結論だけ丸暗記をしました。

5、短答式試験本番

商法が激ムズでほとんど分からなかったです。一桁点数もあり得ると思いました。商法のせいで民訴の時間が圧迫され、民訴も巻き込み事故を食らったような感覚がありました。「論文式試験に進めなかったら…私の予備試験はここで終わる…」と、かなり動揺しました。なんとか公法系と刑事系で取り返さなきゃ…と、ガクガクブルブルしてどんどん視野が狭くなっていく自分がいました。

この時、なんとか正常な精神状態に戻したいと思い、立教大学のキャンパスを散歩しました。今年落ちたらどうしよう…と何度も頭を巡りました。ただ、それはそれでもう仕方ないかなと。"過去2年間と比べても勉強時間が減ってしまったし、短答で落ちてしまったら、もう私に縁はないんだ"と、割り切る方向で考えたところ、少し心がスッとしました。そして、"もしここで落ちてしまっても、勉強から解放されて、ゲームもたくさんできるし、漫画もたくさん読めるし、普通の人間に戻れるんだからそれでいいじゃないか"と思ったら、そんな未来も明るいなと思い始めました。この散歩がメンタルをリセットしてくれて、結果として、公法系・刑事系の試験においても、自分の力を最大限引き出してくれたと思います。

点数は法律科目で161点でした。一般教養で3問当たっていれば合格できそうだったので、安心して論文式試験対策ができることを嬉しく感じました。

6、初めて論文答練・模試を受ける

論文の学習においても、根っことなる条文・判例の正確な理解に努めてきたことで、それらを初見の問題で選び取って使いこなせるかを試してみたくなりました。そこで、辰巳がリリースしている論文予想答練(2回)と、論文公開模試(1回)を受験することにしました。これらの答練・模試の点数結果については、以下の別記事で書いていますので、ご興味があれば以下をご覧ください。

ただ、この決断が正しかったかどうかは、今でも分かりません。というのも、短答式試験から論文式試験までは週末が7回訪れます。そのうちの3回を答練・模試で消費してしまうのです。答練・模試は心身ともに疲弊するため、帰宅後に自分の勉強に取り組むなんてことは私は出来ませんでした。

しかも、書いた答案は書きっぱなしでその後復習もしなかったので、答練・模試の恩恵を最大限に享受できたとは思えませんでした。

ただ一方で、このように強制的に論文を書く環境に置かないといつまでも筆を取らないようにも思うので、その意味においてはプラスに働いたのは間違いありません。また、見たことも考えたこともないような問題でも、趣旨を考えて、規範をテキトーに立てて、当てはめるというプロセスを実践できたことも大きかったです。でも3回は多かったかなと思います。直前期はバランスが難しいと感じました。

7、論文式試験本番

全く寝付けませんでした。最後に時計を見たのは深夜3時だったので、4時間睡眠くらいだったと思います。しかし会場入りしたら、2回目の慣れのせいか、ほとんど緊張していませんでした。いわゆるハイになっていたのだと思います。

憲法は一度も論文を書いたことがない28条がテーマでした。合格思考憲法にも記載がありませんでした。骨組みだけは外さないようにして、短答知識と問題文をはめ込んで書きました。行政法はとにかく三段論法を死守しました。

刑事系は個人的に難しくて、刑法の設問2は三段論法が崩壊していました。刑訴も筋が悪いし絶対に周りに書き負けていると分かりつつ、一生懸命書きました。

労働法は三段論法を死守して条文にネチネチあてはめました。

1日目の手応えは良くありませんでした。2021年より悪かったです。お腹が空いていたので大好きな餃子を食べてビールを飲んでホテルに戻ったら、20時でした。ハイからの反動で気絶するように寝てしまいました。2日目の勉強を一切することなく寝てしまったのです。

2日目の朝、起きたら5時半でした。必死に実務基礎科目をさらって、会場入りしました。

実務基礎科目は、民事も刑事も私にとっては鬼難しく、全く歯が立ちませんでした。1日目の手応えと実務基礎科目の手応えで、正直今年の合格は絶望的なものに思えました。そう考えたら悔しくて涙が溢れてきました。なんとか気持ちを立て直したく、涙ぐみながら日本橋を散歩しました。“実力的に民事系でオールAは無理だとしても、オールBの答案が書ければまだ分からない“と自分を鼓舞しました。とにかく今書ける論文を、全部答案用紙に置いてこようと決意しました。

民事系は、配点割合の書いてあった民訴から書きました。しかし何が正解なのか分からず、具体的事案に迫ることなく抽象論を長々と展開してしまいました。商法も何を書けば良いか分からなかったけど、とにかく条文から離れず、三段論法を死守しました。民法も条文を出発点に、三段論法を貫徹しました。各科目、今振り返れば後悔が残る答案ばかりですが、あの極限状態で書ける答案は書いたつもりです。こうして2日間に渡る試験は幕を閉じました。

8、もう一年だけ

あまりの悔しさに、やはりリベンジしたいという思いに駆られました。妻に話して、もう一年だけチャレンジさせてほしいと言ったところ、背中を押してくれました。

そこで、グラグラになっている基礎知識を改めて固めるために、LEC矢島純一先生のスタンダードコース(通信)を購入することにしました。

また刑法の手応えが最悪だったので、なんとかテコ入れをしたいと思い、同じくLECで教えている大塚裕史先生の「基本刑法」読み込み講座と予備試験過去問講座も購入しました。

大塚先生の講義は、事前収録の講義に参加して受講できるとのことで、毎週末にはLEC水道橋校に通い、大塚先生に直接刑法を教えて頂きました。授業後に分からない点を質問すると、板書を使いながら丁寧に教えて下さりました。

また、刑法総論の苦手意識がずっと拭えなかったのですが、大塚先生のあり得ないくらい分かりやすい講義で、絡み合った糸が少しずつほぐれていく感覚を味わいました。2022年の予備試験前に、この勉強ができていたら...と悔やみながらも、大塚先生に出会えたことに感謝しました。

9、合格、そしてキツすぎる2週間

2022年10月20日16時。妻と一緒に合否を確認いたしました。絶対にあるはずがないと思っていた番号がそこにはありました。

皆様、お祝いのお言葉、ありがとうございます。

— 🥟DAI (@DAI20211) October 20, 2022

必ずお返事いたします🙇♂️

本日の合格発表の瞬間のDAI家の様子を、お届けいたします。

01:38 音量注意です。 pic.twitter.com/gepq6cGmhR

この瞬間に、嬉しさが込み上げてきましたが、それ以上に「口述対策何にもやってねー!やべえ!」という焦りに襲われました。本当に何も対策をしていなかった私は、たかが2週間でさらえる範囲など限られているため、勉強する教材を以下に絞りました。

【1】民事

・大島本入門編

・大島本続

民事手続はバッサリ捨て、勉強時間の100%全てを要件事実に充てることにしました。①訴訟物②請求の趣旨③要件事実〜抗弁を、瞬間的に空で言えるようになるまで徹底して繰り返すことにしました。ただ理想とはほど遠く、打率は4〜5割程度だったと思います。

【2】刑事

①口述対策スピードチェック講座(LEC大塚裕史先生)

②基本刑法Ⅱ

③刑事実務基礎の定石

各論の構成要件を瞬間的に何も考えずに口から出てくるまで周回することにしました。大塚先生お手製の構成要件まとめ一覧と基本刑法Ⅱが非常に役に立ちました(①②)。

総論は、上述の大塚先生による「基本刑法読み込み講座」・「予備試験過去問講座」の自分の苦手な範囲を抑えることにしました。主に以下を徹底的に叩き込みました。

・因果関係の当てはめ

・正当防衛のあてはめ

・不能犯・中止犯の判例と対立説の処理

・未遂犯(早すぎた構成要件の実現)

・共犯(承継的共犯・207条、共謀の射程、共犯の錯誤、共犯関係の解消、共犯と身分)

刑事手続は、③定石を3〜4周は読み込んだと思います。

【3】演習

①口述式試験過去問(伊藤塾再現)

②基本刑法Ⅱの問題読み上げ

③口述模試(LEC、伊藤塾)

司法修習中の偉大なる先輩からお力添えを頂く機会があり、その先輩が合格された年の予備試験の問題を出して頂きました。内容面のみならず、受け答えの形式面でも有益なアドバイスを頂けました。

また、R4の司法試験に合格した尊敬する先輩からもお力添えを頂く機会があり、R3の問題を出題して頂きました。

さらに、Twitterで知り合った受験仲間にお声がけをして、毎日LINE通話で口述式試験の過去問を出し合って、全年度を潰す演習も行いました(以上①)。

それ以外にも、今年論文式試験を戦い抜いたライバルからは、基本刑法Ⅱの設問を読み上げてもらい、成立する罪名を答えるという千本ノック的訓練もして頂きました。このような演習は、妻にも協力してもらいとにかく耳から問題を聞いて処理する訓練を毎日行いました(以上②)。

③模試は2校申し込みました。初見(初耳?)の問題を聞いて、頭で処理して瞬間的に答えなければならないプレッシャーに慣れるためには非常に有益でした。

この2週間は精神的に最も辛かったです。緊張で体調も悪くなりました。食欲は減退し、食べ物はロクに食べれませんでした。豚汁やシチューなどのスープ系ばかり食べていました。緊張でずっとお腹を下しているのに、何も出ないという地獄。寝ている間もずっと口述の夢ばかり見ました。口内炎が無限にできました。この2週間で何キロか痩せました。

10、助け舟か、泥舟か...

2022年11月5日。刑事---。

極度の緊張により直前まで吐きそうでした。でも何も食べてないので何も出ない...。そのうち私の番号が呼ばれました。あれよあれよといううちに入室。

主査に案内され、席についた瞬間、緊張は限界に達し、何も考えられない状態となりました。あのときの私のIQは2くらいだったと思います。

人間、IQ2でも、お腹が空けば食事をし、ご飯を食べれば歯を磨くし、眠くなれば寝ます。それらと同様に、IQ2になったとしても、何も考えずに要件事実・構成要件が口から飛び出てくるよう訓練しておく必要があるんだと、このとき察しました(もう遅い)。“思い出せば言える状態”では、IQ2しかないので、そもそも思い出すことができず、問題によっては太刀打ちができないと思いました。

刑法は考えたことがない質問をされ、答えることができませんでした。刑事手続もボロボロで、法曹倫理まで辿り着けませんでした。後から振り返れば主査の話が誘導と分かる内容も、その場では“助け舟“か“泥舟“なのか判断ができないほど異常な精神状態でした。さらに、試験後にTwitter調べてみると、手続で打ち切られた受験生は一人もおらず、法曹倫理まで問われている方がほとんどで、相当ショックを受けました。おそらく59点は免れず、58点もあり得ると思いました。

“せっかく口述まで進めたのに、来年もまた短答からか...”と自暴自棄になり、新浦安にある居酒屋に入り、一人でヤケ酒のビールを飲みました。飲みながら翌日の民事に備えて要件事実を確認しましたが、全く頭に入りませんでした。

帰宅後、虚無感に襲われたまま要件事実を復習して、22時頃には寝ました。

2022年11月6日。民事---。

前日の手応えが悪すぎたので、この日は不思議と“楽しんでやろう”という気持ちに切り替わっていました。

民事で問われた内容も、個人的には変化球ばかりで誘導がなければ絶対に結論に辿り着けないような問題でした。手応えは相変わらず良くなかったけれど、とりあえず法曹倫理まで辿り着けただけで、戦い抜いた感が込み上げてきました。試験後は、試験会場のすぐそばにある海を散歩しました。

浦安の海でたそがれています。

— 🥟DAI (@DAI20211) November 6, 2022

R4口述式試験、終わりました。

この試験を受けられたことに感謝。

正直、結果は期待できないように思いますが、この2週間死ぬ気で勉強したおかげで、実力がついた実感があります。まだまだ頑張ろうと思った。

これにて半年間に及ぶR4予備試験の旅が終わった。 pic.twitter.com/ji9Sc93LFG

散歩後は、新浦安にある居酒屋に入り、一人でビールを飲んで打ち上げをしながら、再現答案を作成しました。こうして、地獄の2日間が終わりました。

口述の再現は以下にあります。ご興味がある方はどうぞ。

11、番号があった...

9割は合格すると言われる口述式試験。周りからは大丈夫と言われます。しかし落ちれば翌年の短答から再スタート。合格発表までの10日間は、ずっと心臓を鷲掴みにされている感覚が続きました。もちろん、勉強なんて全く出来るわけがありません。

2022年11月17日16時。妻と一緒に合否を確認しました。そこには、自分の受験番号が記載されていました。

口述式試験、合格!

— 🥟DAI (@DAI20211) November 17, 2022

予備試験最終合格しました!!✨

Twitter上には1年合格や上位合格をなさる努力の怪物がゴロゴロいらっしゃいます。

そんな尊敬するモンスターの方々には程遠く、私は3年9ヶ月掛かりましたが、諦めずに勉強を続けてきて良かったです...涙

応援をありがとうございました! pic.twitter.com/ZZa21REwQ7

10日間に渡り、ずっと心臓を鷲掴みにしていた手がどこかに消えてなくなり、スッと心も身体も軽くなりました。

5月短答、7月論文、11月口述という、半年間に渡るR4予備試験が終わったとともに、私の3年9ヶ月に渡る予備試験の大冒険が終わりを告げました。

第4、おわりに

予備試験は、辛い試験でした。

仕事を犠牲にし、家族との時間を犠牲にし、自分のプライベートを犠牲にします。

私は受験期の前半は自営業であったため、比較的仕事量を調整できました。収入を減らしてまで、勉強時間の確保に努めました。ただ、後半は会社代表であったため、その手段も使うことができなくなり、勉強できないストレスを割り切るメンタルが必要になりました。

勉強を始める前は、妻と旅行にたくさん行っていましたが、それも年1回程度に減りました(ステイホームも相まって)。また私は登山やピアノが趣味でしたが、それらの欲望は封じ込めて、自分の時間は全て勉強に注ぎました。

合格すれば未来が開けるという希望はあるものの、いつまでこのような犠牲を払わなければならないのか、このトンネルに出口はあるのか、私より遅く勉強を始めた方々はどんどん合格していくのに、私は結局合格を手にすることができないまま、有限な時間を使い切ってしまうのではないか...不安は消えませんでした。

予備試験に合格したところで、何の肩書きにもならないし、司法試験の受験資格を得るに過ぎない試験のくせに、こんなにも難しいことに納得がいきません笑。しかも、“予備試験“という名前から、何も知らない友人・知人には「でも、予備だからそんなに難しくないんでしょ?w」と笑われる始末。名前もずっと気に入りませんでした笑。

だからこそ、予備試験のヤバさを知っているTwitterで知り合った受験仲間の皆様には、いつも温かいコメント・いいねを頂き、応援をして頂けて本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。

2020年8月から付け始めた勉強記録は、2022年11月時点で4,000時間を超えていました。

2019年2月〜2020年7月はスタプラを使っていなかったので記録がなく分かりませんが、おそらく3,000時間くらいは勉強したと思います(1日6h×1.5年)。よって、合計7,000時間くらいになると思います。

ズバ抜けた頭脳を持ち、かつ、努力の怪物であれば、2,000〜3,000時間程度で合格できるのでしょう。しかし、たくさんの回り道をし、要領の悪い一般ピープルの私には、これくらいは必要な時間だったのだと思います。

来年の司法試験に向けてまだまだ私の受験生活は続きます。これからもみなさんと共に頑張らせて頂ければと思います。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

DAI

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?