[公開日映画レビュー]「ペギー・グッゲンハイム アートに恋した大富豪」

ペギー・グッゲンハイム。

1980年を待たず前年の12月23日に81才で永眠したペギーの事を現代の人々はどれほど知っているでしょうか──

本作品はまずペギー・グッゲンハイムが唯一出版に許可を出した『20世紀の芸術と生きる―ペギー・グッゲンハイム自伝』(ジャクリーン・ボグラッド・ウェルド刊 みすず書房1994年)を自らも25年間アートとファッション業界に身を置くリサ・インモルディーノ・ヴィリーランドが映画化しようとしたのが発端でした。

そして映画制作進行中にジャクリーンの部屋に長い間紛失されたと思われていた、ペギーとのロングインタビューテープが奇跡的に発掘された所から、この映画の構成ではそのインタビュー音源がベースとなって物語が進む「柱」となりました。

ペギーは1920年に22才で前衛的な美術書を扱う書店「サンワイズ・ターン」に、正式なスタッフでなくボランティア同然で出入りしている間に出会った様々な人脈が後に彼女を助ける事になります。

この映画を通して感じるのはペギー自身は、アートに対し最初から“目利き”でも“若き才能を見抜く目”を持っていたワケではなく「アートの見方」や「“才能”の見いだし方」を“習う能力に長けていた”と言えるのではないでしょうか。

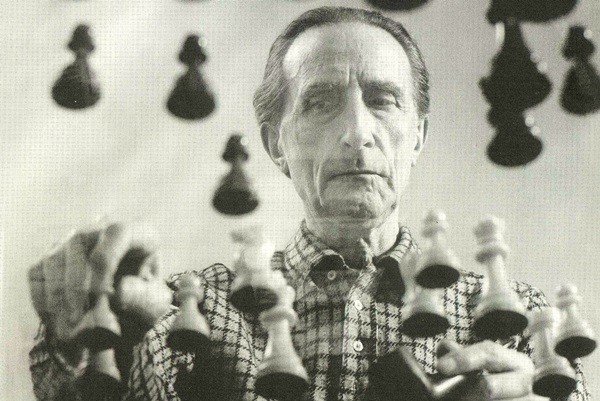

それは1921年に23才で出会ったマルセル・デュシャンに依る部分が最も多くペギー自ら「私の師」とさえ語らせてもいます。

「ペギー・グッゲンハイム最大の発見と功績」と語られるジャクソン・ポロックに対し初見でペギー自身は安易にこき下ろしていた所を「コンポジション」などで有名な抽象絵画の巨匠ピエト・モンドリアンがポロック作品の前で陶然と佇み「アメリカで見た中で一番刺激的な作品だ」と口にした所から「(モンドリアンがそういうのだから)この作家は有望だ」と見方を変えています。

1942年、44才でニューヨークに渡り、彼女の名を知らしめた画廊「今世紀の芸術(アート・オブ・ディス・センチュリー)」では建築家のフレデリック・キースラーによる画期的なシュルレアリスム室の展示法など、彼女はともかくそういった“自身の感性を拡張可能な友人”に恵まれていた──といえるのかもしれません。

その上で彼女はそんな“才能に恵まれた作家”の作品を買い、さらに新たな作品を見たいが為にパトロンヌとして金銭的な支援を惜しみませんでした。ポロックの場合はなかなか一般評価が高まるまで期間がかかり月給300ドルを3年間にわたり支払い援助しましたが、それでも「ポロック“たち”は恩知らずだった」と言い放ちます。

また、ペギーは二度の結婚をしますが、日常的にまるで男性のように、他の異性と肉体的な関係を持つことに躊躇しません。

二度の結婚も決して順調ではなく、彼女の最愛の親族・家族が亡くなるなど不幸にも苛まれますが、やはりこの映画から感じる事は彼女の自律性であり、それらにいつまでも振り回されず常に「アクティヴ」。済んだ事柄に絆されない。そこが痛快さを我々に与えるのだと思います。

時代背景的に戦火を逃れたい芸術家を渡米させる手助けをしたり、アート作品をやはり戦争から守ろうと苦心もしますが、彼女の自律的なアクティヴさが、いかに現代アートが今日のように評価されるまでに誰がどのように寄与したかの経過も私にはハッキリ把握出来ました。

このインタビューテープをベースとした本作品は彼女の語り口が常にユーモアとウィットに富み、ペギーがそこにいるように感じさせ、等身大の彼女を活き活きと我々に伝えさせる事に成功させています。

その意味では原題『PEGGY GUGGENHEIM ART ADDICT』が私にはしっくりきますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?