私がSurface Book 3 に行き着くまで

連載と同時に本格的にサブデバイス探しの旅が始まって、iPad ProにはじまってMobileStudio Pro、そしてサブデバイスのつもりがメインに取って代わったSurface Book 3にたどり着く話です。

WindowsPCの価値、iPad Proの凄さ、OSを横断することのデメリット、サブ機とメイン機の在り方、などいろんなことに気が付かせてもらいました。

気が付くまでに総額100万円くらいかかってます。得られた知見に100万円の価値があると信じたい(切実)

Surface Book 3の使い勝手についてはこちらの記事からどうぞ。

SurfaceファミリーのSurfaceGo2も記事書いてます

iPad Pro(2018モデル、2019モデル)

サブデバイス、そしてモバイル端末の代表のiPad Proの2018モデルを最初は使っていました。

その後2019モデルに買い替え、1TB版を選びました。

アップルペンシルはWacomのペンの次くらいに素晴らしいプロダクトですし、フル機能がつかえるCLIP STUDIO PAINTが動くのも良かったです。実際にiPad Proのみで漫画原稿を数作完成させています。

非常に気に入ってたのですが使えば使うほどiPadOSであることの限界値を感じていきました。

PCならできることが、できなかったりやりにくかったりするのです。データがアプリに紐づけされておりフォルダで管理できないというのは代表例かと思います。

またPC向けアプリケーションが使えないのもストレスとなっていきました。そしてウィンドウ管理でないためマルチタスクも苦手です。

ハード面ではiPadは画面拡張のデュアルモニターはできませんし、液晶タブレットに接続し運用することもできません。

結果的にiPad Proは素晴らしいタブレットではありましたが、iPadOSという檻にしばられたタブレットであるがゆえに中途半端な立ち位置になってしまいました。

むしろOSがWindowsであることの価値を再発見することになりました。

MobileStudio Pro

Windowsであることやパソコンであることがどれほど大きなメリットであるかを実感した私はiPad Proを手放して液晶ペンタブレットの最大手WacomがリリースしているWindows搭載PCMobileStudio Pro13を購入しました。

購入時MobileStudio ProとSurface Pro7とで迷い何度も試し書きやレスポンスなどを試してみましたが、スペック的にはSurface Pro 7に惹かれつつも結局書き味の問題点をクリアできず、Surface Pro7は見送りました。

Windowsであることのメリットはすぐに体感できました。まずPCアプリケーションが使えること、デュアルモニターができること、ウィンドウ管理なためマルチタスクが容易であること、CLIP STUDIO PAINTがサブスクリプションでなく買い切りなこと、などです。

バッテリーの持ちがあまりにも短い。2時間ほどしか持ちません。なので外出するときは必ず重たいACアダプターと一緒に充電バッテリーが必要になります。

モバイルの意味知ってますか?ってなっちゃいます。

それでもがんばって運用していました。

hyper製の100W充電器がクラウドファンディングをしており手に入れたので、持ち運びはずいぶん楽にはなりました。

バッテリーの問題はコンセントさえあれば大丈夫、なレベルにまで解決したのですが今度は画面比率が大きな問題点となってしまいました。

16:9の横長のワイド画面であることが13インチクラスだと大きなデメリットとして浮上してくるのです。

1サイズ上のMobileStudioProの16インチは重たすぎますし持ち運びが困難です。

また2021年の今となってはPCとしての基本スペックが結構見劣りしていてそこに20万円~40万円は出すのは厳しいと感じます。

描き味は本当に素晴らしいので2021年版MobileStudioPro2としてアップデートを期待したいです。

Surface Book 3

MobileStudioPro13の画面の狭さ、スペック的な不満を抱えていた時に登場したのがSurface Book 3でした。

3:2の画面比率

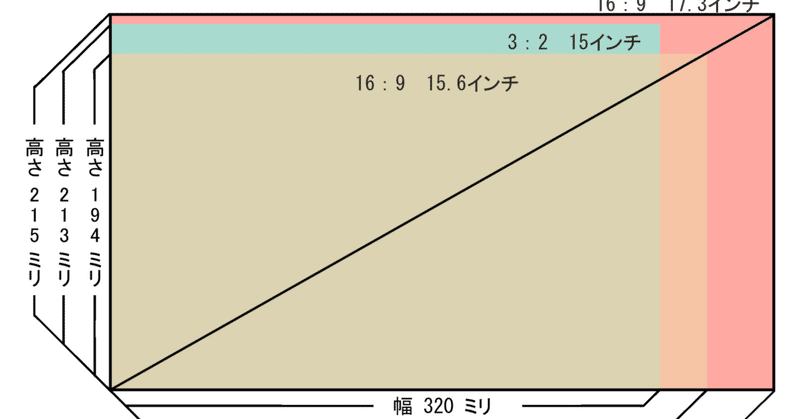

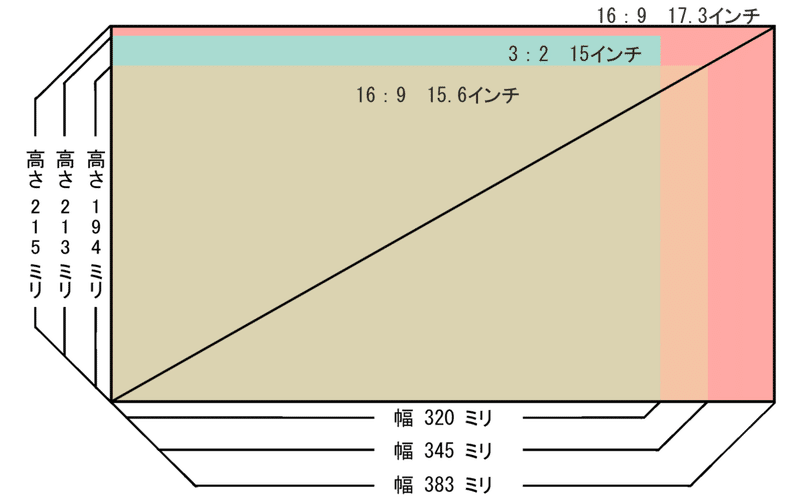

3:2の画面比率は縦に長く数字上のサイズよりも大きく感じます。

実際3:2の比率で15インチの場合、縦の長さは16:9比率の17.3インチと同等に長いのです。

レイヤーパレットなど縦長のUIが多いアプリを利用しているのでこれは本当に大きなメリットでした。

上記画像のように15インチの3:2比率は16:9の16インチ(15.6インチ)よりも縦が長く、17インチと縦が同等の長さになります。縦の狭さからくる窮屈さはかなり軽減されます。

実際の書き味に関しては別記事で詳しく書きますが結論としては、

『意図が不明なデフォルトの設定や仕様を変更すれば普通に描ける』

という感じでした。

ちなみに私が購入したモデルはこんな感じ。

Windows 10 Home

15型 タッチ対応PixelSenseディスプレイ(解像度3240×2160)

【CPU】 インテル Core i7-1065G7

【メモリ】 32GB

【ストレージ】 1TB

【グラフィックス】 NVIDIA GeForce GTX 1660 Max-Q Design(6GB)

【サイズ】 約343×251×15(最薄部)-23(最厚部)mm

【重量】 約1,905g

(最初は16GBメモリで256GBストレージのものを購入しましたが、思った以上にできることが多く上記した画面比率のとりこになってフルスペックモデルを買いなおしたという経緯があります。)

Surface Bookの特徴としては、SurfaceのノートPCのなかで一番の高性能な点と、ディスプレイとキーボードが分離し、ディスプレイ単体でも運用できる点にあります。第10世代のインテル製CPUとミドルクラスのグラフィックボードを搭載したクリエイター向け2in1PCです。

タッチとペンに対応していて筆圧は4096段階となっていてイラストや漫画を描くのに十分すぎる性能を持っています。

また高精細で色カバー率にも優れたディスプレイは本当にきれいで、デザイナーやイラストレーターの方にもおすすめです。

ただグレアパネルなため反射は気になりました。

私は書き味の兼ね合いもあってアンチグレアになるペーパーライクフィルムを貼っています。

バッテリーも結構持つ

バッテリーの持ちは公称15時間となっていますが実際の作業はバッテリー駆動だと7時間ほどという感じでした。

ギズモードのレビュー動画ではタブレットモードは90分ということになってますが、省電力モードで運用すると3時間くらいは持ちます。

パワフルなCore i7を走らせていますので省電力モードでもイラストや漫画の運用なら問題はなかったです。

というか推奨モードやハイパフォーマンス設定だとCPUに負荷がかかると熱で持っていられなくなるので省電力モードがおすすめでした。

またOneDriveにCLIPSTUDIOを同期させておくと、デスクトップで追加した素材や設定がSurface Book 3にも適用されるのも非常にありがたかったです。(もちろんその逆も可能です。)

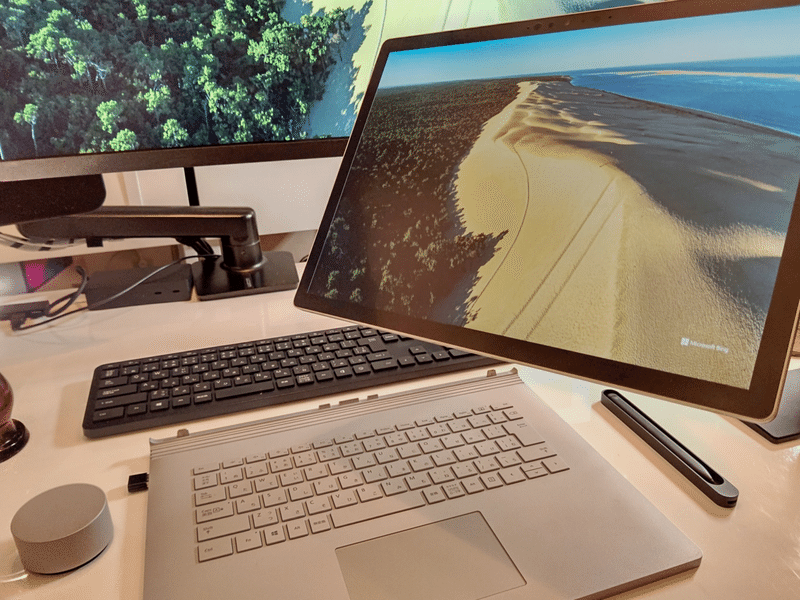

ドックで液タブと接続出来たり、モニターに画面拡張できたり、左手デバイスの使用などが可能なのもPCならではの恩恵でした。

iPadだと下の画像にあるような左手デバイスが軒並み使えないのは結構致命的です。iPadだとタッチに最適化したユーザーインターフェイスやワークスペースを再構築する手間がありますがSurfaceはPCなので、自宅のデスクトップ環境をそのまま移植できるのが本当に便利でした。

お気に入りの左手デバイスがそのまま使えます。マジ便利。

その他使い勝手や私が揃えた周辺機器については下記の記事でまとめていますので参照していただければと思います。

またSurface Book 3は作業内容によってはメインPCをはれるほどのパワフルさなのでドッキングステーションに接続して液晶タブレット『CintiqPro24』と接続して運用することも出来ました。

4K液タブとFHDモニターの組み合わせだと問題はないのですが、4Kモニター2枚だと液タブ側の描画に引っかかりを覚えます。

Surfaceのトラックパッド

あと触ってみて驚いたことが「トラックパッドって実はこんなに使いやすかったんだ」ということでした。

トラックパッドのジェスチャーもとても便利でした。

マウス使っているときはジェスチャーってほとんど利用したことがなかったので利便性の高さに驚いて今やトラックパッドとジェスチャーなしには戻れなくなってしまいました。

デスクトップでも使いたくなって、BRYDGEのWindows向けのトラックパッドをUS版Amazonから輸入しました。

出先でもこれだけのスペックを持ち歩けて、絵も必要十分に描くことのできるマシンでした。

熱は結構ある

ノートPCタイプの永遠の課題ですね。

ただ上記したように推奨モードや省電力モードだとだいぶマシでした。サーモグラフィで計測したわけではありませんが、ハイパフォーマンス設定でなければCPUに負荷をかけてもディスプレイに手を当てることはできます。

CPUがディスプレイ側に搭載されているのは良い面もあります。

動画編集やBlenderなどを使うときにキーボード側の発熱を抑えられるので、そちらをメインで運用するなら良い仕様かもしれません。

おわりに

もうちょっと軽くてもいいかな?とは思います。13インチでも良かったかもしれません。

問題点や1年間がっつり運用しての記事はまた別で書かせていただきます。

一つ言えるのはSurface Book 4が出たら買います。

コスパがーとはよく言われますが、生産性が上がるならコストはあまり気にしません。

iPadでのファイル管理の煩わしさやアクセスのしにくさ、同期の手間が解決され、PC向きのデバイスがフルに活用でき、16:9の狭さから解放され、とても満足です。

そうそう、打鍵感もすごい好みです。note書こうとか思い立ったのもこの打鍵感のおかげですもの。

追記

一年間運用した記事を書きました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?