ある日本人少女と、ハリウッド大女優との出会い

ハリウッド黄金期とデボラ・カー

かつてデボラ・カーという女優がいた。

1921年イギリスに生まれた彼女は、19歳でイギリス映画でデビュー、その後1940年代後半にハリウッドに招かれた。

以降の活躍は、映画ファンにはよく知られるところで、また彼女の名前を知らずとも、その名作の数々をご存知の方は多いだろう。

「地上より永遠に」(1953年)

「王様と私」(1956年)

「めぐり逢い」(1957年)

映画愛好家なら誰でも知っている、この三本のアメリカ映画で、イギリス出身のデボラ・カーは映画史に永遠とその名を刻まれる大女優となった。

1950年代のアメリカ映画界は、後に類を見ないほど多くの華やかな名作を生み出していた。それらはブルーレイディスクやネット配信など、当時の人々が想像だにしなかったであろう方法で、今なお世界中の人々に観られている。

その頃デボラ・カーは、演技者としての充実期と女性としての魅力が、共に最盛期を迎えていた。前述した三本の映画も、まさにこの時代の作品である。

1940年代のイギリス時代を含めると、ほかにも「黒水仙」「お茶と同情」「旅路」「芝生は緑」「回転」など、多くの名作に出演してる。

言うまでもなく、彼女は大変に美しい女優であったが、今となってはクラシカルと言える当時の色鮮やかなファッションは、背が高くスタイルの良い彼女によく似合い、テクニカラーによる絵画のような色彩は、トレードマークの柔らかな赤毛を、より一層引き立たせた。

デボラ・カーは時代に愛された女優であった。

最初の出会い、憧れ ー 1992年 - 1993年

中学一年生の時から熱烈な映画ファンであった私は、当初比較的新しい作品ばかりを観ていたのだが、ひょんなきっかけで1915年生まれの女優イングリッド・バーグマンの作品と出会い、古い映画の虜になった。

レンタルビデオ店のクラシック映画コーナーで、毎週末大量のビデオを借りた。

やがて「めぐり逢い」を観て、まさに私は、デボラ・カーという女優にめぐり逢う。

それは1992年、私が中学三年生の時であった。

もっとも、私がデボラ・カーという女優を知った時、実際の彼女は70歳を超えてすでに引退。

当時はインターネットもなく、おそらくご存命である、という事以外は知る術もなかった。

1993年夏、高校一年生の私は、一ヶ月間イギリスに行く機会に恵まれた。

ロンドン郊外のウィンブルドンを訪れた際、その地区は閑静な高級住宅地であったため、リタイアしたイギリス出身のデボラ・カーが、家からひょっこり出て来そうに思えてならなかった。近くで庭いじりでもしているのではないかと、私はキョロキョロと各家の庭を覗き込みながら、フラフラと歩いたものだ。

また、そのロンドンでの滞在先のすぐ近くに、図書館があった。

そこで私は「Deborah Kerr」という題名の、彼女の伝記本を見つけた。

英語もままならないが、どうしても読みたい。

しかし日本へ帰国直前で時間もなく、そもそも旅行者の外国人が借りられるかも怪しい。

私はその本をカウンターに持って行き、ダメ元で「この本を買えないか」と尋ねた。

図書館の初老の紳士は、少し困ったような顔をして優しく首を振り、“No”と言った。

余談ではあるが、それから約20年後、私はその本をネット通販で購入する事が出来た。

帰国してからも相変わらず、私はあらゆる手段で彼女の作品を観た。

レンタルビデオ店をハシゴしたり、根気よくテレビ誌をチェックしていると、当時はBSチャンネルで意外にたくさん彼女の映画を放映していた。

また中古レコードの催事場で、ワゴンの中から輸入レーザーディスクでの貴重な作品を発掘した事もある。

ともかく、彼女自身が美しく素晴らしい女優であったのはもちろん、どれもこれも名作であった。

やがて、私の心に「この感動を本人に伝えたい!」という思いが芽生えた。

いったんそれが生じると、日に日にその思いは大きくなっていった。

繰り返すが、家庭にインターネットなどない時代である。

ハリウッドスターがSNSのアカウントを持ち、世界中のファンが直接交流出来てしまう現在とは、まるで違う時代だった。

ましてやデボラ・カーは往年の銀幕の大スターであり、何年も前にその銀幕からも姿を消している。

彼女の所在を突き止めて手紙を出すなど、望んでも土台無理な話であろうと、心のどこかでは考えていた。

二度目の出会い ー 1994年春

映画を観続ける日々は変わらず続いていた。

1994年3月。私はBS放送でアカデミー賞授賞式をリアルタイムで観ていた。

その年は「シンドラーのリスト」と「ピアノ・レッスン」が各部門にノミネートされていて、私は例年になく熱心に賞の行方を気にしていた。

やがて、アカデミー名誉賞のプレゼンターとして、女優グレン・クローズが登場した。

この賞は確か、建前上受賞者はシークレットで、その舞台上で発表になるのではなかったか。

少なくとも私は受賞者を知らず、しかしこの賞は時々往年のスターに授与されるので、少しワクワクしながら、グレン・クローズによる気を持たせる受賞者の紹介スピーチを聴いていた。

段々と、「まさか…」と思い始めた。

そしてスピーチが終わるまでに、私は確信を得た。

デボラ・カーだ。

アカデミー賞には過去6回もノミネートされながら受賞を逃すという、不名誉なワースト記録を残し、「オスカーの偉大な敗者」と呼ばれた彼女に、アカデミー協会からのお詫びの意味もあったのだろうか。

理由はどうあれ、ずっと彼女に冷たかったアカデミーのお陰で、引退後の姿を初めて見られるのだ。

あれほど追い求めた“今のデボラ・カー”が、あと数秒で現れる。

大袈裟でなく、私は震えた。

そして彼女は姿を現した。

美しい水色のロングドレスに身を包み、トレードマークの赤毛は豊かな金髪となっていた。

しかし実際のところ、当時の私は大変な衝撃を受けてしまったのである。

72歳の彼女は、年齢以上に老けて、弱って見えた。

後の報道で知ったのだが、彼女はパーキンソン病を患っていたのだ。

小刻みな震えは、久し振りのハリウッドに興奮していただけではないのは、その病を知らなかった私の目にも明らかであった。

グレン・クローズからオスカー像を受け取った彼女は、茶目っ気たっぷりによろけて見せた。

しかし全世界の視聴者は、それを冗談と思わず、ヒヤリとしたに違いない。

実際プレゼンターのグレン・クローズは、慌てて彼女を支えようとしたが、それがジョークだと分かると、自身も女優らしく何事もなかったように先輩女優に笑顔を向けた。

一方で私は、ショックに打ちひしがれていた。

そして「いよいよ本格的に手紙の宛先を探さなければ、時間がない」とまで思うのであった。

捜索、奇跡 ー 1994年秋

それからというもの、映画雑誌に「デボラ・カーの手紙の送り先を教えて欲しい」と、手当たり次第にハガキを送った。

その中の一誌で、今は既に廃刊になってしまったテレビ情報誌「BS fan」という雑誌が、 デボラ・カーの住所を海外特派員が調査中であるという旨の編集室のコメントを添えて、私のハガキを読者投稿欄に掲載してくれた。

さらに数ヶ月後、同じく投稿欄で「もう引退してるので、古い住所かもしれませんが…」というような断りつきで、俳優協会の名簿だかに掲載されていた、スペインの住所を教えてくれた。

数年越しでやっと手に入れたデボラ・カーの住所。

相変わらず彼女の映画が大好きだった高校生の私は、いかに彼女の映画が私に感動を与えたか、辞書を引きながら必死で英語で書き綴り、遙かスペインに宛てて投函したのであった。

私はこの時点で完全に満足していた。

その手紙が果たして彼女の手元に届くだろうか。

届いても読まれるだろうか。

そんな事はどうでも良く、長年望んだ通りに思いを綴って投函出来た事で、私の中でこの物語は完結した。

「人事を尽くして天命を待つ」というが、人事を尽くしたという充足感で、天命についてはすっかり忘れてしまっていたのである。

数週間後の事である。

デリカシーのない浪花オヤジである我が父が帰宅し、手に持つ白い封筒をヒラヒラしながら、「おーい、エアメールやで。ケルさんから。」と、私に手渡した。

「ケルさんて誰や…」と思いながら差出人を見ると、活字で「Deborah Kerr」とあった。 私のハガキはスペインに宛てたが、その手紙はスイスから届いていた。

本当に、飛び上がって走り回る程びっくりした。

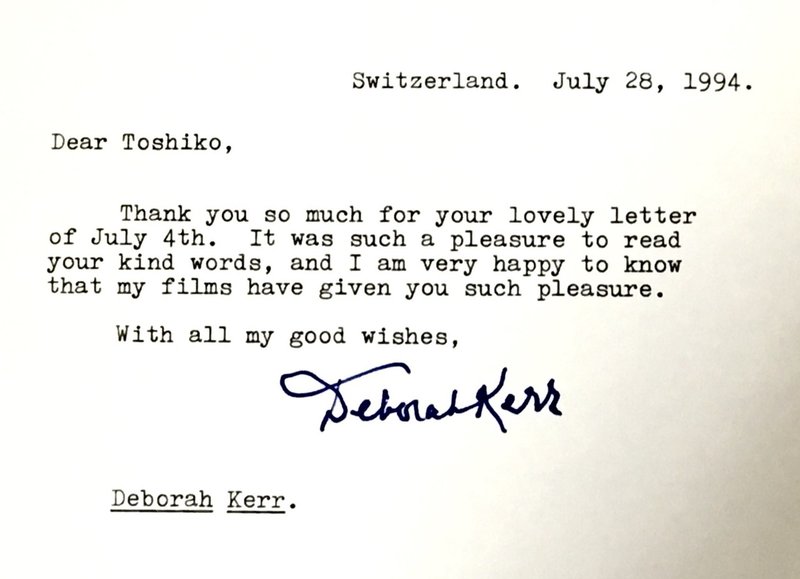

封を切ると、中には「To Toshiko Best Wishes」と書かれたサイン入りポートレイトと、封筒と同じ活字で、おそらくタイプされた手紙が入っていた。

「あなたの優しい言葉を嬉しく思い、私の作品があなたに喜びを与えていると知り、とても幸せです」と、優しい人柄が滲み出る手紙であった。

文末には直筆の署名があったが、ポートレイトのサイン同様、震えたような字であった。

アカデミー賞授賞式の姿を思い出させる字であったが、彼女がパーキンソン病であった事を私が知るのは、もう少し先であったと記憶している。

素晴らしい女優が、素晴らしい映画を残し、素晴らしい思い出をくれた。

ハリウッドの大女優の人生と、平凡な日本人少女の人生が、ほんの一瞬でも、確かに交わったのだ。

夢のような話だ。

そんなわけで、自他共に認める映画狂だった私だが、好きな映画を尋ねられると必ず「王様と私」と即答するようになった。デボラ・カーの代表作である。

高校生の時の奇跡の物語だが、その時から私の生涯のナンバーワン映画は「王様と私」と決まっている。

言うまでもなく、ナンバーワン女優はデボラ・カーである。

人生を変えた出会い

そもそも、なぜ中学生の私が「デボラ・カー」だったのか。

もちろん映画はどれも良かったが、それにしても、だ。

彼女を映画で知ってからしばらくは、せいぜい作品の中で見られる五十歳代くらいまでの姿しか知らなかった。

「現在」の姿を見ることが出来たのは、くだんのアカデミー賞授賞式だ。

かつては輝くばかりに美しかった大女優の老いた姿。

若かった私は大変なショックを受けてしまったのだが、やがてそのショックが落ち着き、改めて録画していたビデオでその姿を見ると、はたと気付いたのだ。

何と美しく上品な老婦人か。

綺麗で華やかな水色のドレスに身を包み、受賞のスピーチはとても感動的であった。

その姿は間違いなく高貴で、黄金の光を放っていた。

輝くばかりに美しかった全盛期よりも、さらに眩いその光はしかし、不思議と優しく柔らかでもあった。

中学生の私が「なぜデボラ・カー」だったかの理由は、晩年の神々しいまでの美しさが説明しているのである。

若い日の映画からも、“それ”を感じたのだろう。

美しい老婦人となったデボラ・カーを見た高校生の私は「こんなおばあさんになりたい」と思うようになり、25年近くたった今でもその思いは変わらない。

人生最大にして唯一の目標である。

デボラ・カーのようなおばあさんになりたい。

それはもちろん、ファッションや髪型を真似るような話ではない。

日本人の私が、何十年も時代遅れのドレスを着て、彼女だから似合う髪型を真似る喜悲劇を演じるつもりはない。

「デボラ・カーのようなおばあさんになる」というのは、ファッションだ何だという、浅い目先の話でも、一朝一夕でどうとなる話でもなく、若い頃からのすべてを積み重ね、毎日をきちんと生きて、一生涯を掛けて到達し得るかという、壮大な目標なのだ。生き様である。

分かりやすい具体性はないのだが、高校生の私に明確な方向性を示してくれたのである。

そして私は手紙を書き、彼女は私に返事とサイン入りポートレイトを送ってくれた。

無償の善意というものがこの世に存在するんだと、しみじみ感じ入った。

女優を引退した今さら、営業用のファンサービスをする必要はない。

ましてや、パーキンソン病で手が震える状態では、それが決して簡単でない事は想像に難くない。

それからの約25年間、人間の嫌な部分を見てしまう事が幾度となくあった。

そんな時に、この「無償の善意」の存在が、ふと支えになるのだ。

「この世には無償の善意なるものが存在する」という確信は、私の心を強くした。

かく言う私自身も、時に毒づいたり意地悪な気が湧き起こったりする。

しかし根本的なところでは、私は常に善良でありたいと思っている。

それは、17歳の時にデボラ・カーの無償の善意に触れたからである。

デボラ・カーとの出会いが私に与えた影響は、決して目に見えるものではない。

けれども、私の人生の川の底流は彼女との出会いによって大きくうねり、向かうべき方向へゆるりと導いてくれたのは間違いない。

そのうねりは、目に見える水面のさざ波とは比較にならないエネルギーを持っているのだ。

訃報、二度目の奇跡 ー 2007年

実はこれには後日談がある。

2007年10月16日、デボラ・カーが亡くなったと各紙が報じた。

享年87。アカデミー名誉賞受賞や、私が手紙を受け取った時から十年以上がたっており、「とうとう」という気持ちと、正直「思ったよりも長生きだったな」という気持ちが入り交じったものだ。

私は社会人として忙しくしており、映画を観るペースもすっかり落ちてしまっていた。それでもやはり、彼女の訃報には感じ入るものがあった。

彼女からの手紙を受け取った時の驚きや、その無償の善意に感動した思い出が鮮やかによみがえり、大人になってしばらく忘れていた、心の内に何か熱いものが湧き起こる感覚を久し振りに思い出した。

再び私は「手紙を書きたい」という思いに駆られた。

十年以上も前、17歳だった私の人生に大きな影響を与えてくれた事への感謝とお悔やみを、遺された家族に伝えたいと思ったのだ。

しかしその手紙をどこに送れば良いのか。

またこの問題が立ちはだかった。

新聞記事には、「イギリスの東部サフォークで亡くなった」と書かれていた。

私が知っている住所はスイス、そしてそれよりも古いスペインの住所である。

ただ今回は、映画雑誌に手当たり次第問い合わせるほか方法がなかった頃とは、時代が違っていた。

インターネットで調べると、サフォークというイギリスの地方州には、郵便局が二つある事が分かった。

さらにその住所から地図で所在地を確認すると、二つの内一つの方が、より大きい通り沿いにあるらしい。

大通り沿いの郵便局の方が大きいだろう。

思い切って、その大通り沿いの郵便局に、デボラ・カーの家族への手紙を託す事に決めた。

私は二通の手紙を書いた。

一通は遺族に。

もう一通は、郵便局長に。

「デボラ・カーのご家族宛に手紙を届けたいが、サフォークという以外は細かな住所が分からない。手紙を局留めで送るので、あとは良きに計らって頂けないか。」という内容で。

彼女はハリウッドで成功を収めたイギリス人の大女優である。

祖国、ましてやそれ程大きくもないサフォークで亡くなり、地元の人々が知らないわけがない。

封筒には二通とも郵便局の住所を書き、差出人にはこちらの住所とメールアドレスを記して投函した。

後で思えば、一通にまとめれば良かったのだが、その時は知恵が回らなかった。

私は、手紙を投函してすっかり満足した。

遺された家族にお悔やみを伝えたいという思いはもちろん強かったが、それ以上に、17歳だった私の幸せな思い出が、これで完結したという思い。

言ってしまえば自己満足。

こういう性質は、大人になっても変わらない。

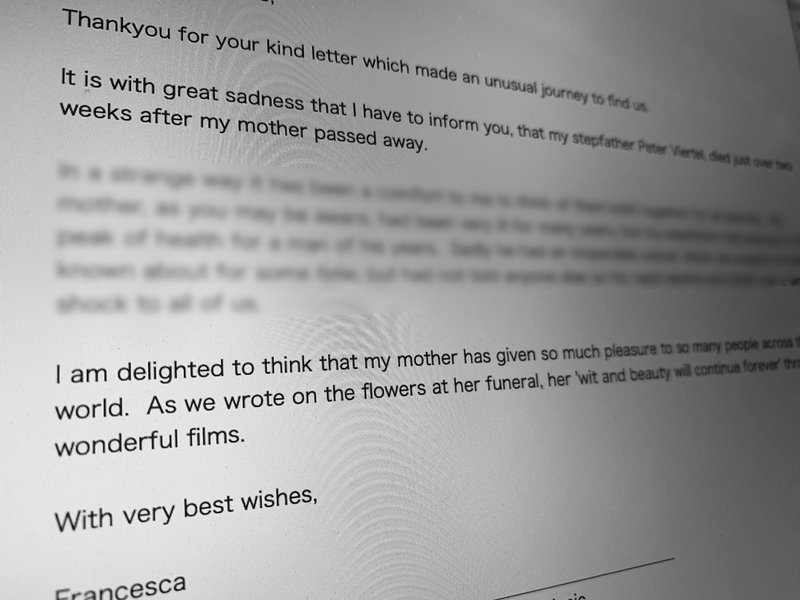

翌月のある日、思いも掛けないメールが届いた。

デボラ・カーの娘フランチェスカさんからであった。

“Thank you for your kind letter which made an unusual journey to find us.”

という詩的な一文から始まるメールには、フランチェスカさんの義理の父(デボラ・カーの夫で著名な脚本家。フランチェスカさんはデボラ・カー前夫との娘)も、妻の後を追うように二週間後に亡くなった事、母の映画が世界中の人々に喜びを与えてる事はとても嬉しいという事、お葬式の花にも書き添えたように、彼女の“wit and beauty”は素晴らしい映画の中で永遠に生き続けるという事などが書かれていた。

その数日後、さらにメールが届いた。

サラという女性からのそのメールには、「郵便局の局長である母の代理で書いています。」とあり、デボラ・カーの家族に手紙を届けるという事、何も問題はないのでご安心を、といった内容であった。

しかもサラさんは、一年前まで北九州で英語を教えていたのだという。

何という縁。

そして何という善意。

永遠の大女優デボラ・カーへ、日本人“元”少女より

言うまでもなく、デボラ・カーは素晴らしい女優である。

しかしそれ以上に、素晴らしい人なのだ。

亡くなってなお、ただの日本の一ファンにしか過ぎない私に、このような奇跡を見せてくれるのだから。

心からの敬意と、心からの感謝を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?