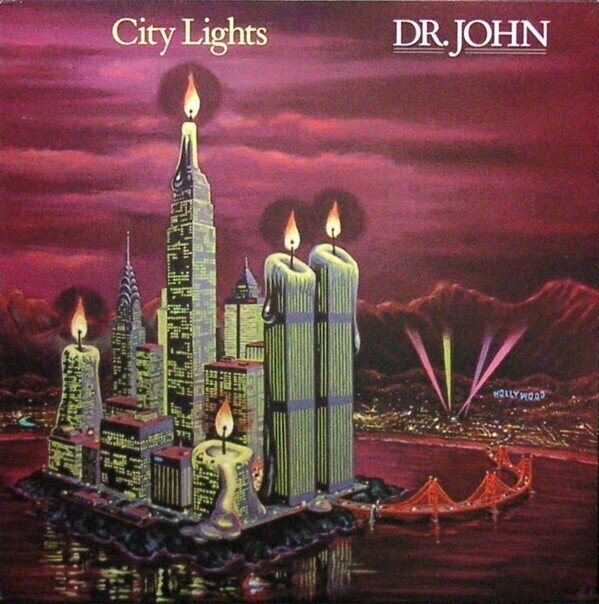

Dr. John - City Lights

日本のディープサウスはすでに梅雨。長雨のせいか、空気も心もどこなく重い。そんな時は、洒落たものが聴きたくなるというもの。ここ数日スピンしているのは、私的シティ・ポップのベスト10にランクインする、ドクター・ジョンの名盤『City Lights』(1978)だ。

1970年代後半特有のライトメロウなフィーリングや、楽曲の魅力を十分に引き立たせるウェルメイドなアレンジとプロダクションがとても心地よいのだけど、それゆえに、主役のドクター・ジョンがやや窮屈そうに聞こえなくもない。

しかし、その印象は多分僕の勘違いだ。なぜなら、このレコードの魅力は、どんなフレグランスや消臭剤をも無力化してしまうほど、どうしようもなく匂い立つ、ニューオーリンズ臭にあるのだから。

それに、この時期のAOR的なサウンドのルーツをたどれば、ニューオーリンズに行き着くはず。その本質を受け継ぐドクター・ジョンとの相性は悪いわけがないのだ。

日本の伝統工芸や日本の芸能的に解釈すれば、それこそがドクター・ジョンの「型」。つまり、このレコードが体現するのは、師と仰ぐ(多分)プロフェッサー・ロングヘアらの教えを血肉化した彼だからこそ可能な「型破り」。「守破離」の「破」と言ってもいい。

僕が好むのは、やはりこうした「型」のある芸能なのだと思う。表現スタイルがいかに新しくとも、型がなければ、それはただの「形無し」。その類の音楽は、繰り返しの鑑賞に耐えることなく、瞬く間に消費され忘れ去られるのみ。そんなものに時間を割くほど、僕も暇ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?