-[個人戦術の敗北]東京ヴェルディ戦-The press of EHIME No.1

お疲れ様です。De:Lです。今日から愛媛FCのJ2リーグ開幕です!

結果としては3-0で敗北。初戦であることも含め、今季への不安を感じるスコアだとは思います。しかし、ただ悲観することなく、しっかり振り返りましょう。

このthe press of EHIME2021は2021シーズンの愛媛FCの一戦一戦に注目し、よかったこと(Gpoint)と悪かったこと(Bpoint)をまとめ、その試合から愛媛が学ぶことを整理したうえで、特定の選手(FeturePlayer)を上げ、勝手にその試合の選手評価をしていこうという完全個人運営のnoteとなっています。ここでの文章、画像、考え方は完全に私個人のもので、愛媛FCとの関連はないもとし、DAZN映像からの引用も含め、一切の商標利用はないことを宣言しておきます。

1. 振り返り

まずスタメンとフォーメーションですが、

サブ:岡本、西岡、内田、前田、忽那、森谷、吉田(眞)

このようになりました。かなり予想外れましたねww残念。

こちらの考察はまた後程。

これらがDAZN発表のスタッツとなります。

明確にパス数前年と比べて減りましたね。ボール支配率に関しても、数字以上に試合を支配されたなという印象は終わったすぐに思った感想ではありますね。

2. スタメン考察

さてあらためてスタメンを考察していきたいんですが、

まずいくつか論点を提示したいと思います。

・川村のワイド起用

・池田の不在

・CBコンビ

・前野と内田の住み分け

・前野と川村の住み分け

・近藤のフリーマンシステム

中でも気になった点を深堀していきます。

2.1 川村のワイド起用

これは今回のスタメンを考えていく中で大きな議論になると思いますね。

正直、私は川村の評価については”点が取れるプレーメイカー”という印象でした。おそらく、多くの方にこれは同意いただけるとは思いますが、実際昨シーズンは森谷と並んで、ディフェンスラインからのビルドアップを手助けしていました。

ですが、今回はワイド起用。開幕戦とはいえリーグ序盤ですから、試し試しな点は否めませんが、首脳陣の認識はどうやら、”ゲームメイクできる点取り屋”ということなのかもしれません。

また、今季442を採用して以降、フィニッシュの形として”クロス”をかなり意識していることはサッカーフェスのときから感じていました。左利きの川村を左サイド、ましてや前野と同サイドにおいてまで、起用したことはその現れといって過言ではないでしょう。

実際、もう一度アタッキングサイドを確認すると、

左サイドに寄っていることは確かです。前半こそ、山瀬、茂木、小暮の三角形で崩すことに成功し、右サイドで攻めるシーンは多かったわけですが、後半は左を使うことが増えましたね。この変化点についてはのちに言及します。

2.2 内田と前野の住み分け

これは内田の移籍が決まってから、これについては自分のnoteで再三議論してきました。サッカーフェスでの同時起用を受け、あくまで共存方向に向かうのかなと思っていましたが、今回は文字通り住み分けましたね。

(後半64分に交代するシーン)

ここに関してものちに言及しますが、明確な違いが感じられました。

2.3 近藤のフリーマンシステム

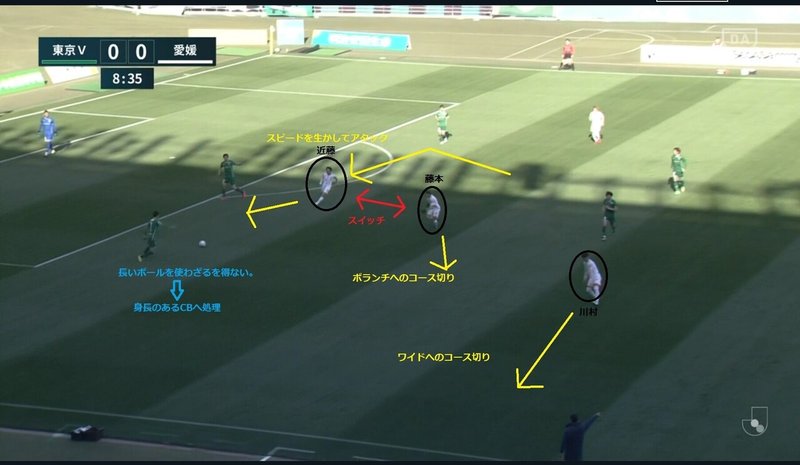

ここは今回の試合で初出しの興味深い戦術でした。このフォーメーションの442における2トップは明確に横並びというわけではありません。藤本のワントップ、プラス近藤のシャドー(フリーマン)を用意した形でした。

この近藤の仕事はもちろん影のストライカーとしての得点も求められているのはもちろん、守備時に明確な仕事を用意されているように思いました。

前提に、愛媛はサッカーフェスで442におけるベーシックなサイドへのプレッシングをゾーンで行う守備戦術を見せました。それについては以下の記事で言及しています。

ですが、今回の試合では明確にその戦術を目指していませんでした。となると、サッカーフェスでの守備が”チーム戦術”ではなく”個人戦術”であった可能性は高いです。ベーシックな戦術でしたから、個人戦術であっても疑いはありません。

さて、では守備時に見えた戦術とは何か。それが近藤の神出鬼没(ポジションレス)プレスです。

まずこのシーンは本来前目の藤本と近藤がスイッチし、ファーストディフェンダーとして近藤がアタック。それにより、藤本と川村が各コースをカット。それにより敵SBは長いボールを使うことを優先されますが、愛媛のCBは高さがあるので、回収可能性が高くなる。という一連の流れを作りだすことができます。

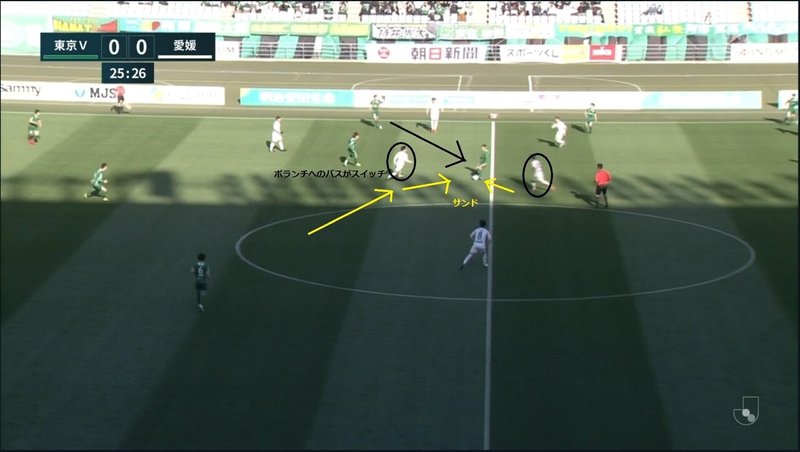

一方でこちらでは

1.5列目で敵ボランチの少し後ろに位置しているからこそ、味方MFとボランチへ供給された攻撃開始のパスに対して、2人でサンドしに行くことができるようになっています。このプレッシングはサッカーフェスではオーガナイズドされていなかった動きと思われます。

これらの近藤のポジションレスプレスは、近藤の運動量とスピードでもって広大な範囲を一人でカバーできるからこそ、成しえるいわば個人戦術の延長線上にあります。おかげで藤本にかかるプレッシングの負担が減少し、ボールを奪ってからの素早い攻撃の核となる仕事のほうに尽力できるようになっています。

3.成長と失敗

3.1 左サイドの関係(鍵は”選択肢の数”)

今回の試合での大きな議題の一つである左サイド。今回起用されたのは、川村、前野、内田の三人。川村を固定して、前野、内田でどう変化が起こっているのか、考察してみましょう。

まず、川村&前野。

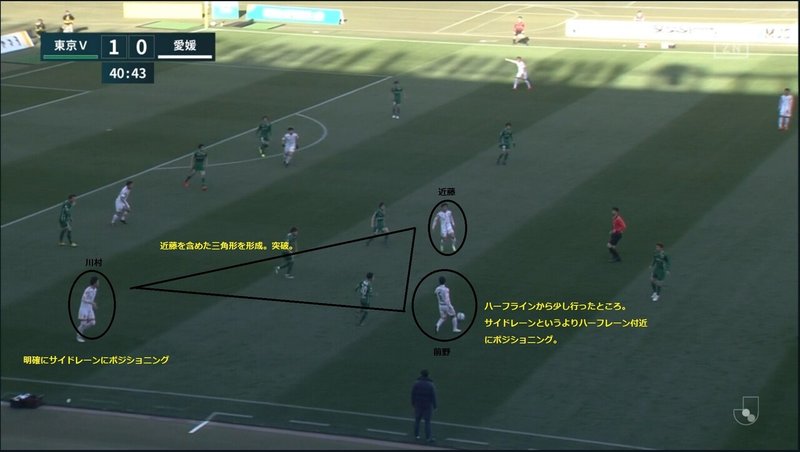

これは前半40分のシーン。以前別の記事でも言及しましたが、前野のポジションはSBとは言え少し低めになっています。もちろん局面によってはオーバーラップする場面もありましたが、基本は浦田、田中からボールを受けられるハーフェーライン付近を主な居場所とします。

この画像の場面では、前野と近藤、そして川村の三人でトライアングルを形成し、左サイドを突破しました。このとき、川村は明確にサイドレーン(サイドラインに近い位置)にいます。このシーンでは結果的にボールを近藤から受けた川村はクロスの選択をとります。

次に、川村&内田。

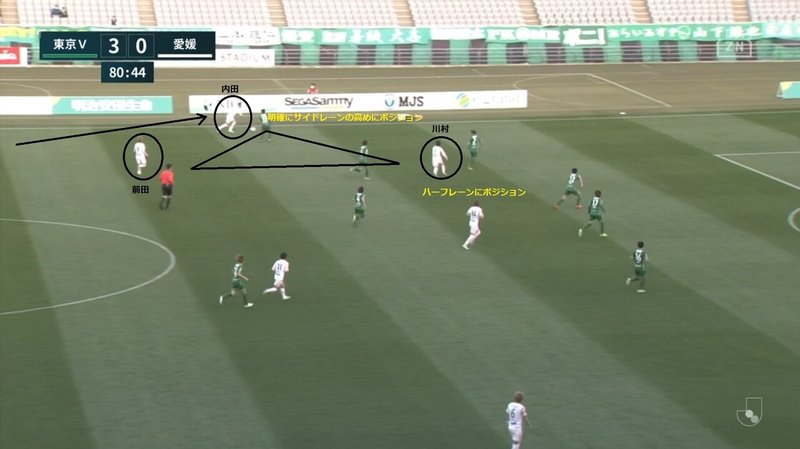

これは後半80分のシーン。内田が期待のルーキーにパンチするシーン()。ここでは内田と前田と川村で三角形を形成しています。

ここで見れる通り、内田は一貫してサイドレーンに陣取ります。それもボランチより高い位置です。(前田より前方にいますよね。)したがって、三角形を形成しようとなると、川村は必然的にハーフレーン(中央ともワイドとも言えない半端なポジション)にいることになります。

さて、どちらがいいでしょうか?

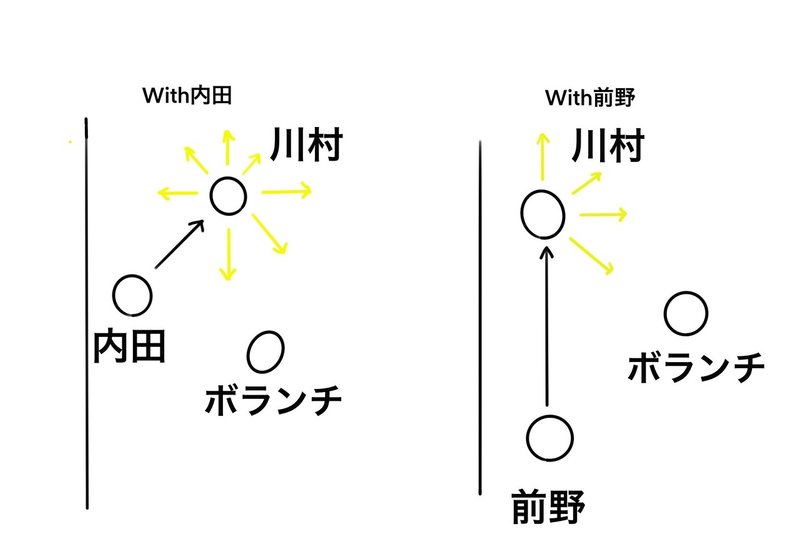

私は圧倒的に後者を推します。(内田&川村)もちろん、これは川村をワイドで起用した場合の話にはなりますが、そこで起用するなら、内田とのコンビを推奨したいです。

理由は”選択肢の数”にあります。

川村は、優秀な選手です。足元の技術もあり、ディフェンスもサボらないタフな選手です。一方で、その才能の最たる部分は何か。それは視野の広さだと思っています。(アオアシの葦人君のように)

その視野の広さを生かすにはどうしたらいいか。

無論、プレーの選択肢を増やせばいいわけです。

”一般に”サッカーでのプレーの選択肢の数は移動可能方向の数に比例します。

では内田とのコンビか前野のコンビかで、移動可能方向を考えてみると、

黄色の矢印が移動可能方向ですが、内田とのコンビの方が多いですよね。なぜ多くなるのかは5レーンを理解していれば用意にわかるのですが、今回はこの図のみで示させていただきます。

前野とのコンビだと川村はサイドラインに張り付いてしまい、移動できる方向が中央に向かう方向しかないのですが、内田との場合はそうではないことがわかると思います。

3.2 未完成のゾーンディフェンス

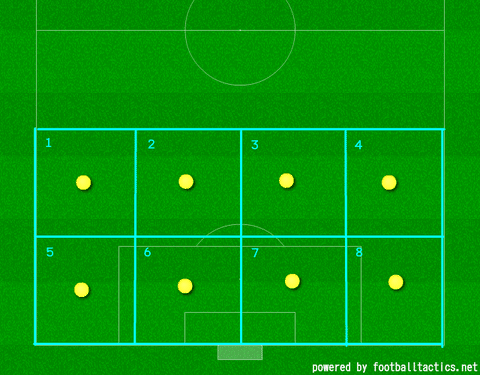

今季の愛媛は、セットプレーを中心にゾーンディフェンスを使っています。

昨今では割と主流である守備戦術ですが、人に対してディフェンダーを用意するのではなく、スペースに対してディフェンダーを用意することを基本概念とするものですが、割と誤解も多いので、少しゾーンディフェンスにも言及してみようと思います。

・ゾーンディフェンス

・・・ディフェンダー一人につき一つのゾーン(一般にその選手を中心とする円形)を持ち、そのゾーンに入ってきた相手に対してアタックする戦術。その円の大きさはディフェンダー個人の能力とポジション、役割に依存する。また、一般にサッカーにおけるゾーンの呼称対象はスペースではなく、その円を指しており、選手同士で形成するゾーンはその円の重なり合いでもって形成されている。

つまり、

こんなのではないってことですw

こんなのってことですw

ですが、使用する戦術によってはその認識を円から四角へと変えたり、ましてや列や線で表現することもあります。

今回の愛媛が敷いたゾーンディフェンスは、大谷、浦田の2CBに大きな円を中心にして、フォーメーションそのままのゾーンを敷くベーシックなものでした。実際成功した場面も多くありました。

浦田、大谷が最終ラインを取り仕切り、それに回りの選手が統率を整えることで、前半はオフサイドを連発しました。

さて、このゾーンディフェンスを今回は突破されたわけですが、一体何が原因だったのでしょう?

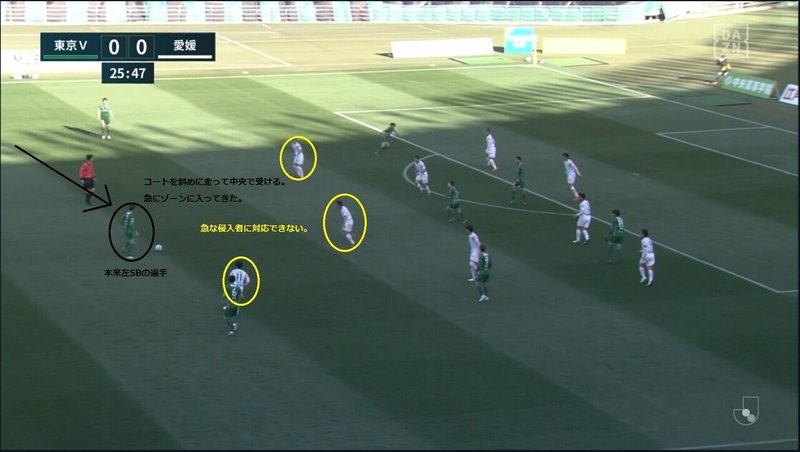

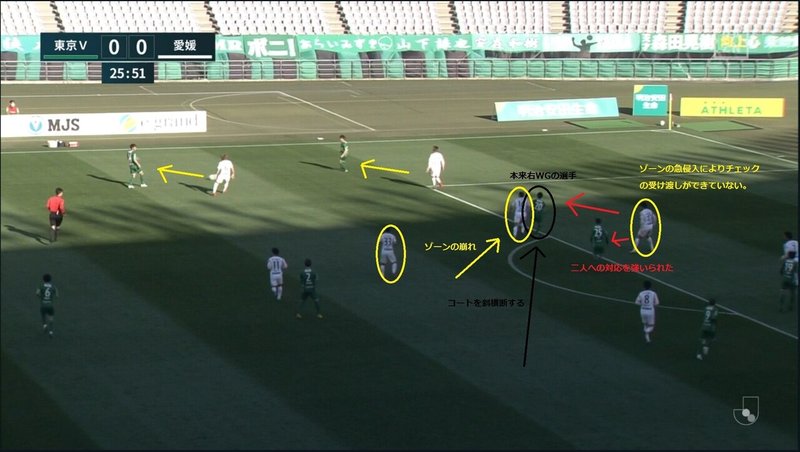

私はその答えを”ダイアゴナルラン”と決定づけました。至極シンプルに突破されたと思います。単純に未完成なゾーンディフェンスであったことは間違いありません。

ダイアゴナル、つまり愛媛の敷いたゾーンを斜めに走り抜くことで、どの選手のゾーン内なのかを把握しにくくする、ゾーンディフェンスに対して多用される常套手段です。

それぞれつながった連続するシーンですが、前半25分にヴェルディは明確にダイアゴナルランを個人戦術で使用します。

左SBの選手と右WGの選手が連続で斜めにコートを斜横断しました。それにより、ついて行ってしまった選手がスペースを空ける(ゾーンの崩れ)こととなってしまい大きく崩されました。

これはおそらく個人戦術です。明確にスタートから用意された戦術ではなく、局面を個々が判断して実行に移したものと考えられます。

この二枚目のヴェルディ20番の選手はなんと17歳。とんでもない育成です。

ダイアゴナルランに対応するには、明確なコーチングで選手の移動を味方同士が共有する必要があります。これは一朝一夕にはできることではないですから、新しい挑戦として見守りましょう。

4. 次節へ向けて

さて、初戦は惨敗に終わった愛媛FCですが、次節はとうとうホーム戦!

みなさんで声は上げられませんが、全力で応援しましょう!

今回もfootball.labさんのデータも参考の一片とさせていただいています。ありがとうございました。

また愛媛FCを中心とするサッカーに関する記事を書いています。ぜひご一読どうぞ。

またツイッターで話題にしていただいた愛媛FCのJ2最下位についての記事は以下です。

では、今回もご一読ありがとうございました!!!

次の記事は以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?