落語とは人間の業の肯定である…とは?

天才プレイヤーの言葉 っていうのがあります。

たとえばプロ野球選手時代の長嶋茂雄の名言「ピューッと来た球をガーンと打つ」もそうですし、世阿弥が能の理論書『風姿花伝』に書いた「秘すれば花なり、秘せずは花なるべからず」「住するところなきを、まず花と知るべし」なんかもそうでしょう。どれも大好きな言葉です。

でもどうです?これらの名言・・・意味がよくわからなくないですか?(笑)

天才プレイヤーは思考だけでなく全身で感じた感覚を言語化するので、その言葉を普通の人が頭で理解しようとすると論理の飛躍を感じてちょっと???になるんですよねー。その飛躍が頭クラクラして大好きなんですがwww。

で、意味がよくわからないのでこのテの名言はよく世間では「精神論」として解釈されたりするんですが、でもどうでしょう・・・ボクはこれらの言葉から彼ら自身のプレイ体験からくる実感のこもった超具体的な「技術論」の気配を強く感じてならないんです。

ちょっと想像してみてください。

打席に入った自分に、長嶋が背中から覆いかぶさってきて耳元で、

長嶋 「いいか?球がピューッと飛んでくるだろ?見えるか?」

自分 「・・・はい見えます」

長嶋 「それをホラ、ガーンと打つんだ。簡単だろ?」

能の舞台に立つ直前の自分に、世阿弥が寄ってきて耳元で、

世阿弥「いいか?ウケを狙って感情を簡単に表現するな。

ギリギリまで秘すからこそ花が咲く、わかるか?」

自分 「・・・はい」

世阿弥「よし、咲かせてこい!」

どうです?自分がなにをすべきか見えてくる気がしませんか?(笑)

こんな風にボクには、長嶋はボールに対する集中の仕方を、世阿弥は花(つまり観客を沸かせること)のための表現の仕方について、超具体的な方法論を語っているように思えるんですよねー。

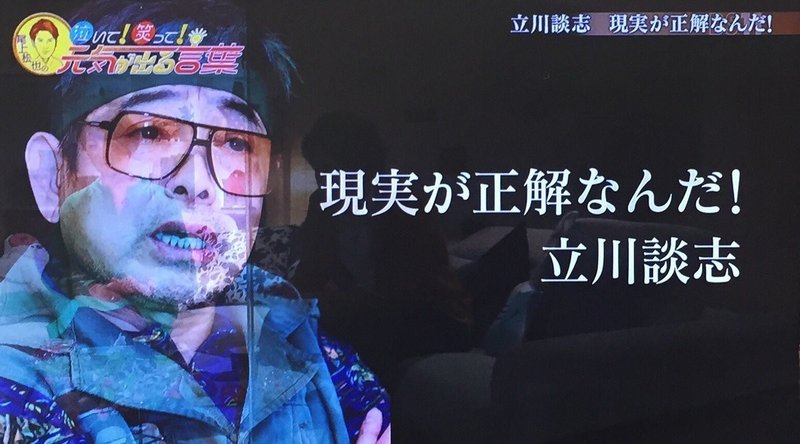

さてさて、立川談志という落語の天才プレイヤーも「落語とは人間の業の肯定である」というこれまた難解な名言を残しました。これは抽象的な「精神論」なんでしょうか?それともこれも具体的で実感のこもった「技術論」なんでしょうか?

「落語は人間の業の肯定である」

落語ってのは業を肯定するから面白いんだ!と言う意味ですよね。

それはなんとなくわかる。 でも、じゃあ具体的に「業を肯定する」っていうのは落語をどう演じることなのか?となると・・・これは難しい。

長嶋や世阿弥や談志師匠みたいな天才プレイヤーは「人間の業を肯定するんだよ!」と言われたら「あ、なるほどね」とピーンとくるんでしょうが、われわれ凡人にはなかなか。ではこの「人間の業を肯定する」が落語の超具体的な技術論を示していると仮定して、具体的にどう演じることなのか?考えてみたいと思います。

すべての人間はそれぞれに「業」を抱えているんですが、例えばそれを「ボケ・ツッコミの構造」で演じると、ツッコミが正しくてボケが間違っているという構造に、もしくはツッコむ側が間違っているという、どちらかが正しくてどちらかが間違っているように見えてしまいます。

それではダメだ。この「対立する両者の業を肯定する」よう演じるべきなんだ、というのが談志師匠の意図なんじゃないかとボクは思うんです。

親孝行しろと言う親と、やなこったと言う子供。

真逆の立場の人間が対立するのだけど2人とも間違ってない、もしくは2人とも間違っているw。

そしてお互いが相手をどうかしてると思ってる。そこに笑いが生まれる。

『本当は超エキサイティングな落語の演技』の回で書いたんですが、志ん生の落語がそうだったんですよね。登場人物の誰もが自分が正しいと思っていて、誰もが間違っていて、そして誰もがステキでした。

たとえば男女が言いあらそっている時、どちらかが間違っているように描くのは簡単ですよ。でもそれは現実世界の恋愛とは違う。

安いドラマのストーリーではどちらかが「改心」するか、もしくは「誤解」があってその誤解さえ解ければ2人は元の仲良しに戻れるみたいなのがホント多いですが、現実とは違いますよね。われわれ現実の人間が痴話げんかから仲直りするときそこにはたいてい「改心」も「誤解」もない、対立したまま相手を受け入れるんです。

だって2人は別々の人間だから。男女という別の立ち位置で生きているし、生活してきた環境も違うし、だからそれぞれが持っている常識観も違っている。そんな違う2人が違ったまま一緒にいるから意味があるんじゃないですか。だからその2人のどちらも肯定しながら物語を進行できたらどんなに世界をリアルに映した物語になるでしょう。

談志師匠の言っていた「人間の業の肯定」というのはそういうことだったんじゃないかとボクは思います。それは具体的には「バカの壁」を演じることであり、ディスコミュニケーションを演じることです。

いや、本当のところは談志師匠本人に聞いてみないと分からないですよ(笑)。

これはあくまでボク個人の解釈ですなんが、でも実際、志ん生、そして談志師匠の落語はそのように演じられています。対立する両者のそれぞれの情動が善悪で評価されることなく、どんなに愚かな人間でもどんなに迷惑な人間でも肯定的に演じられています。

立川談志の『らくだ』『鼠穴』『富久』そしてあまりにも人間描写が素晴らしい『芝浜』・・・バカの壁を挟んでディスコミュニケーションする夫婦が、その壁ごしに必死にコミュニケーションする3年間・・・そんな祈りのような演出を立川談志は加えています。

『芝浜』で途中の男が改心して酒をやめる件に関して談志師匠は「人間ってのはそんなにコロッと変わるもんなんですかねえ、まあそういうこともあるんですかねえ」と言いながら大酒呑みの男の「業」を否定してしまわないよう、ラストまで慎重に慎重に演じています。

奥さんの演技も素晴らしい。内助の功のような「形」で演じること避けています。奥さんを財布を隠すしかなかったというところに追い込んで追い込んで、そこで生まれる彼女の「業」が彼女を動かしてゆくような演技をしています。『芝浜』史上もっとも葛藤している奥さんでしょう・・・そんな彼女がラストで「もう呑もうよ。あたし呑みたい!」って、もう泣けてきますよね。

「人間の業を肯定」して演じえられた時、落語は志ん生のように笑えて、立川談志のように泣けるのです。

つまりこれをやれ、と立川談志は言っているのだと思います。「落語とはこうである」みたいな理論や精神論を語っているんじゃないんですよ。「こうすればできるぜ」みたいな超具体的な技術論について語っているのだとボクは感じるのです。

さて最後に、立川談志が伊集院光のラジオにゲスト出演した時のエピソードが超面白かったので紹介させてください。

じつは伊集院は元落語家(三遊亭楽大)だったんですが、そのラジオ対談の冒頭で伊集院は自分が落語をリタイアしたエピソードを談志師匠に語るんです。

当時自分は落語っていうのは人物を面白おかしく演じて笑いを取ればいいんだと思ってた。それには自信があったので、落語なんて10年もあればマスターできると慢心していたと。

ところがそんな時に師匠の楽太郎(現:三遊亭圓楽)に立川談志の『雛鍔(ひなつば)』のテープを聴けと言われて聴いたら・・・談志師匠はまったくそのようには演じていなくて、それを聴いてこの落語は自分には無理だと思って、ノイローゼみたいになって落語をやめたんですと。

伊集院光「でも『雛鍔』っていわゆるオウム返しだから、落語の基本だと思ってたのが、談志師匠の落語の中には、職人のせがれと、屋敷のせがれはなんで違うんだろうか?っていう、職人の中に疑問がよぎるっていうのが、僕なりには感じて。それが全く頭の中に入ってなかったんで。前座話っていうのはそういうのないと思ってたんですよ」

立川談志「いや、そんなこたない。前座話に一番それがあるんだよ」

伊集院光「・・・はい。それをすごい勘違いして、それこそ与太郎っていうのは面白きゃいいいと思ってたし、オウム返しっていうのは教わったことを間違ってやることが滑稽ならばいいって思ってたのが、僕はそれを上手い思ってたんですよ自分で。いい気になってたんですけどそこをガーンといかれて。今となれば、そこをもうひと努力して越えたら何が出来たのかっていうのが…」

立川談志「努力しなけりゃ良かったんだよ」

伊集院光「努力しなければ良かったですか?」

立川談志「うん」

この会話、大好きなんですよねー。

「それを描くのが落語なんだよ」と談志師匠は迷うことなく断言されていて、そして20代の伊集院光は慢心こそしていても『雛鍔』を聴いてそのことをなんとなく理解してしまう・・・まさに長嶋の「ピューッと来た球をガーンと打つ」の世界の会話ですからね(笑)。

伊集院にとっては落語を極めるための「精神論」ではなく、具体的な「技術論」的な課題を突き付けられたように感じたんでしょう。で、ノイローゼみたいになったと。いや逆に、伊集院光って若い頃から頭よかったんだなぁと思います。

「努力しなけりゃ良かったんだよ」も深いですよねえ。。。

え~以上、ボクが思う「落語とは人間の業の肯定である」でした。

談志師匠はほかにも「イリュージョン」「落語リアリズム」などなど、深すぎてにわかに理解できないような名言をたくさん残されています。これらも「精神論」ではなく、超具体的な話芸の「技術論」を語ってらしたんだとボクは思ってます。

立川談志のあの素晴しい落語の名演の数々・・・その「技術論」がこれらの名言の中に埋蔵されているとしたら・・・落語家ならずとも、俳優とか、劇作家とか、表現にたずさわる者にとってはたまらない宝の山ですよね。

小林でび <でびノート☆彡>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?