「人が人として生きていくために絶対に必要」――本が売れない時代、書店員は作家と編集者に何を求めるのか? 三省堂書店・内田剛さんが語る出版業界へのメッセージ

今回、三省堂書店有楽町店の内田剛さんにお話を伺いました。

内田さんは30年近く、書店員として活躍されています。

「POP王」として3000枚以上のPOPを手書きで作成し、書店の店頭から数々のベストセラー作品を生み出してきました。

また、本屋大賞設立メンバーの一人でもあり、作家さんたちとの繋がりも強く、多くの出版社から推薦コメントをお願いされる、まさに業界を代表する書店員さんの一人です。

ディスカヴァーが開催している小説新人賞「本のサナギ賞」にも第1回から最終審査員として協力してくださっています。

出版不況のなか、新人作家が売れるには何が必要なのか?

編集者はどうやって本を売ればよいのか?

文芸は衰退してしまうのか?

紙の本は無くなってしまうのか?

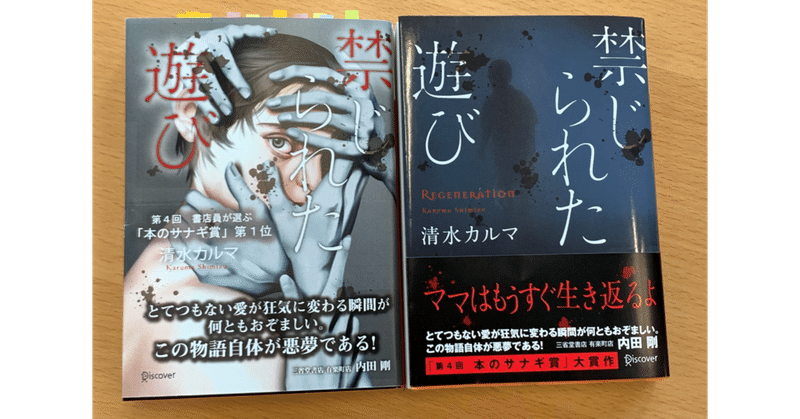

日頃感じる悩みや不安について、第4回本のサナギ賞の大賞作『禁じられた遊び』の著者、清水カルマさんと共に、内田さんのお話を聞きました。

作家、出版社、そして本好きの読者必読の、熱い熱いメッセージとなっています…!

(聞き手=担当編集 林)

本のサナギ賞大賞作『禁じられた遊び』で感じたこと

――まず、本のサナギ賞の最終審査で『禁じられた遊び』(審査時タイトル「リジェネレイション」)を読んだときの感想を教えてください。

内田さん(以下、内田)

僕は作品を読みながら印象に残ったフレーズやシーンを紙に書き出していきます。象徴的なフレーズや印象的な場面は、その本の「売り所」になるからです。

本のサナギ賞の最終候補3作を読み終わったとき、1番書き出したポイントが多かったのが、「リジェネレイション」でした。

僕がやっぱりいいなと思ったのが、この作品のもつ不穏な空気感です。全編に漂うムードに作品としての力を感じました。特に臭いと湿度の描写がすごく伝わってきて。あと、作品の軸が「親子の愛」と「主人公の成長」としてしっかり貫かれていた。それに、キャラクターも非常に立っている。色々な面を総合的に評価して、やはり1番面白かったです。

――審査するときに、ホラー小説と言う事は意識されましたか?

内田

あまりジャンルは意識せず、面白ければ選びたいと思っていました。

最近はジャンルとして作品を読む、カテゴライズすることが非常に難しくなっていると思います。

僕は30年近く書店員をやっているのですが、昔は男性作家と女性作家で棚が分かれていましたし、純文学とそうじゃない作品でもきれいに分かれていました。

でも今は本当に多様な作品がでているので、文芸と言う世界でジャンル分けをするのが古くなってきているとすら思います。

最近だと「よくわからないものが文学だ」と言う風潮すらあります。文学性とはわからないものである、と言う。良い言い方をすれば読者に委ねている。でも、純文学はやっぱり売れないですよね。

それに対して、『禁じられた遊び』はエンターテイメント性があり、とても良い意味で分かりやすい作品だと思います。

――清水さんは本のサナギ賞に応募されるとき、書店員さんが審査をする点で意識したことはありますか?

清水カルマさん(以下、清水)

執筆するうえで特別に意識したところはありません。ただ、ずっと文芸評論家の方や作家の方が審査する賞に出して落ちていたので、そうじゃない方が読んだときにどう評価されるのかという点は気になっていました。

――内田さんにはオビも書いていただきました。

内田

これはオビの言葉として書いていたものではなく、審査時のコメントを使っていただいたんですよね。僕はコメントを書くとき、読者にストレートに作品の「売り所」を伝えることを考えています。何がキャッチになって響くのか。

オビにある「この物語自体が悪夢である」というフレーズは、実は僕の体験が元になっています。読んだあと、作品の内容が本当に夢に出てきたんですよね。

――本の紹介ではなく、自分が感じたことをオビに書くことが多いですか?

内田

そうですね。感じたことをストレートに書くことが多いです。後から何かを付け加えるたびに、読者から遠ざかってしまうと思うので。ファーストインプレッションを大事にしています。

頭の中に情報がぶわっと広がってくる。面白い作品にはそういう共通点があります。

読者の想像性を無限に高めてくれる、1冊の本の中に留まらない読み応え。だから良い作品、力がある作品は、どんどん伝染していくんですよね。

良い作品を読んでいると、作家さんが面白がって書いているのが伝わってきます。逆に言うと、そうじゃない作品も多いです。

つまり、書かされている作品。編集者が悪いのかもしれません。

「こういうジャンルで書いてください」とか、「こういう企画で書いてださい」とか、あとは「ここを直してください」というやりとりを繰り返した作品は、つぎはぎ感が出て一気に読めないんですよね。

ぶつ切りになっている感じです。読みにくいですね。

それから、いかにも「置きに」いっている作品もわかります。

ここで「一発泣かしてしてくれ」って言われてるんだろうなぁと。透けて見えちゃいますね。

器用な作家さんほどそのような作品が多いです。書けてしまうから、リクエストに答えちゃう。でも言われたとおり書きすぎると、よくないと思います。

ある作家さんに「あまり書きたくないんでしょう」と聞いたら、「わかっちゃいますか」って言われたこともあります。

それでも、この仕事を逃すと次が無いと思って書いちゃう。

たしかに厳しい時代、仕事は多い方がいいかもしれません。でもそこは妥協しないで書きたいものを書いて欲しいなと思いますね。

『禁じられた遊び』は書きたいものを書いていることが伝わってきて、容赦なく最後まで読ませてくれました。

「内容が分かった上で読みたい読者」が増えてきた

――編集をやっていると、どうしても売れている作品・流行の作品に寄せたくなってしまいます。

内田

今、わかりやすいものが求められるんですよね。カバーにキャラクターの顔が出ていて、タイトルでも説明されている。

読む前から「どんな内容かわかるもの」が売れています。『謎解きはディナーのあとで』以降、その傾向は顕著ですね。

その頃から、読者の方も「効能」を求めるようになっています。店頭でも「笑える作品が欲しい」とか「泣ける作品が欲しい」とか「イヤミス」が欲しいとお客さんに尋ねられるんです。

読んだらどうなるのかを、先に知りたいんですよね。

でも個人的には、最初からどんな作品か分かって読むのではなく、読んでいる途中、あるいは読んだ後に「どう感じるのかわからない」ことを楽しみに読む。それが本来の読書の面白さだと思います。

最初から「どんでん返し」って書いてある本もあるんですよね。「ラスト1行にあなたも驚く!」とか何とか。

どんでん返しってわからないまま読むからこそ、驚きがあると思うんです。それを最初にバラされると、ラスト1行だけ読めばいいのかとか思っちゃいますよね。

――たしかに「泣ける」とか読後感を説明する言葉をオビに使うことが多いと思います。

内田

感情に訴えることが多いですね。「泣ける」でも「涙腺崩壊」「4回泣けます」とか、丁寧に「どう泣けるか」を説明している。

薬の処方箋みたいに、本も「効能」を謳うようになりました。

本を読む人が明らかに変わってきていますね。昔は「どんな内容か分かった上で読みたい」という読者は少なかったのですが、今はそちらの方が多くなってきています。

――なぜ、「内容が分かった上で読みたい読者」が増えてきたのでしょうか

内田

本が売れないからですよ。

一方で、昔から本が好きな人や、「自分がどのような感情を抱くのか分からないのが読書の楽しみ」という人は、効能を謳う本に見向きもしません。

本好きが尖ってきているように感じます。

本好きの人口は増えていないけれど、一人ひとりの読書に対する思いやこだわりは深まっている。そういう本好きの人たちは、本を見極めていますよ。

「分かりやすい本」を求める人と、そうじゃない人。2つの層の読者がいることは間違いないですね。

だから、版元さんから「どういう拡材が欲しいですか」って聞かれたときには「2種類欲しい」と言っています。

ワンフレーズで読者に効能を謳う販促物と、読書好きの人に向けて文章で読み所を書いた販促物。両方の層の読者に広めるためには、売り方も変えなければいけません。

本が売れない時代、ヒットをつくるために大事なこと

――今回、清水カルマさんはお陰さまでデビュー後すぐに重版が決まったのですが、ここからさらに売りのばすためには何が必要でしょうか。

内田

今、リアルな書店の力が無くなってきています。

『みをつくし料理帖』の高田 郁さんが「デビューしてから作家として成長できたのは、町の本屋さんが無名の私を店頭で応援してくれたから。これは面白いよってPOPをつけて、置き続けてくれたから」という話をしていました。

でも町の本屋って今どんどん無くなっていますよね。

書店員が「これは面白いぞ!」って本をアピールできる舞台が減っている。

広く一般読者に知らしめる場所が少なくなってきている。

だから新人作家さんにとっては、デビューしてから売れるまでのハードルが高くなってきていると思います。

一方で広まったのはインターネット。とくに SNS のつながりです。

僕らも「〇〇店で、この本がすごい売れてる」という情報を入手したら、店頭にすぐ置いてみることがあります。

インターネットはリアル書店にマイナスの影響を与える面もありますが、これはプラスの部分ですね。

――清水さんは Twitter を前からやってましたよね。

清水

結構前からやっています。受賞する前から、もし本が出たら宣伝しようと思って Twitterのアカウントを作って運営してきました。

いま効果が出ているかは分からないんですけれども、一応準備しようと思っていましたね。自分でできることといったら、それくらいしかないなと思って。

――本が売れない時代、ヒットをつくるために大事なことはなんでしょうか。

内田

今は新刊が多すぎるんですよね。書店がどんどん無くなって、書店員も少なくなってきている。僕ら書店員が本の面倒を見きれなくなってきています。何でもかんでも店頭で売るわけにはいきません。

書店員がセレクトする一冊に入らなければいけない。

たとえば、角川文庫だけでもレーベルが増えたので毎月100点近い新刊が出ます。また、有楽町店でも初回配本が1冊とか2冊という本があります。

そういう本はそもそも売れるわけがないですよね。

初回から棚差しになってしまって、平積みができないから。

業界全体として点数を減らさなきゃいけないと思います。

出版するセレクトがまだまだ足りないと思います。

そして新刊1点1点を売ることに対して、熱をもたないといけない。

たとえば、こんなことがありました。

書店の方で「この本を売りたい」と思ってサインをお願いして、著者さんも「いいですよ」と言っているのに、出版社から「辞めて欲しい」と言われたことがあったんです。

理由は、他の作家さんに不平等になってしまうから。足の引っ張り合いですよね。現場で売る努力をしているのに、それをもみ消そうとされるのはたまりません。不平等というなら、他の作家さんからもサインを集めて、もっと売り出せばいいのに。

本屋大賞は芥川賞と直木賞にできないことを実現しています。それは発表の瞬間に店頭に本が並んでいるということです。

芥川賞は受賞時点では雑誌掲載のみで、そもそも本になっていない作品があります。

直木賞も、文芸単行本は刷り部数が少ないので候補作を店頭で確保することが難しい。版元も受賞が決まるまではリスクが高くて増刷をしません。

受賞が決まってから増刷するので、発表から店頭に並ぶまで1週間程度のタイムラグが発生してしまいます。

つまり、ニュースなどにとりあげられて一番注目が集まり、読者の方が「読みたい・欲しい」と思ったときに本を売ることができないんです。

それに対し、本屋大賞は受賞作を発表した瞬間から北海道から沖縄まで店頭の一等地で本を売ることができるシステムを作っています。

直木賞・芥川賞はあくまで一例です。出版業界全体が「本を売る」という方向に動いているかというと、まだまだそうとは言い切れないのではないでしょうか。

清水

一方で、新人にとって出版点数が多いということは、それだけチャンスが多いということでもあるんですよね。出版社が点数を絞っちゃうと、すでに売れてる作家の作品に集中しちゃって、新人が世に出られなくなってしまう。

デビュー作をベストセラーにしていくために必要なこと

――たしかに。そういう面もありますね。書店員さんが選ぶ新人賞の「本のサナギ賞」からヒットを生み出すために、必要なことは何でしょうか?

内田

本のサナギ賞自体も、すごくもがいている。 サナギ賞の1回目から期待を込めて言い続けていますが、僕は最も伸びしろのある文学賞だと思っています。

逆に言うと、まだまだ物足りないです。

本のサナギ賞の原点は、三位一体だったと思います。

書店・著者・出版社が一丸となってデビュー作をベストセラーにしていく。

その実現のためには、まだまだ書店に対するPRが足りないです。現場の書店員にも知らない人がたくさんいます。

それに正直に言うと、ディスカヴァーさん自体も全社をあげてこの賞を盛り上げているようには感じない。サナギ賞を全社員が売ろうとしているようには残念ながら感じられません。

もちろん、ディスカヴァーさんは元々文芸版元じゃないので難しいこともあるのでしょう。

でも、サンマーク出版も同じように文芸版元ではありませんが、『コーヒーが冷めないうちに』という小説をヒットさせましたよね。

あれは僕から見ても本当に会社が一丸となっていました。編集者も営業も販促物を一生懸命作っていましたよ。

『コーヒーが冷めないうちに』は元々、担当者のプレゼンから生まれた企画と聞いているのですが、担当者の熱が会社を動かしたんです。そして、会社を動かした熱が読者を動かした。

そういう一体感をディスカヴァーさんにも見せてもらいたい。

宣伝の経費があったら、もう全部サナギ賞に投資するくらいの。

それが会社をあげての一体感なんじゃないかな、と思うんです。

それから、長く売り続けること。書店では文庫も単行本もどんどん新刊が入ってきます。だから、面白い本も売れてない本も、一斉入れ替えになっちゃうんです。

ディスカヴァーさんに考えてもらいたいのは、新刊が出た時の販促よりも1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後に何ができるのかという点です。

たとえば、重版でオビを変えるとか。色合いを変えるだけで店頭での印象は違うと思いますよ。

――なるほど…。たしかに、熱意をもって本のサナギ賞を売ろうとしている社員もいますが、ひとり残らず全員が一丸になっているとは、言い切れません…。

書店と著者との一体感ではどのようなことを考えていますか?

内田

僕が常日頃考えているのは、著者と読者をいかに近づけるかということです。 著者の思いをいかにダイレクトに読者に伝えるか。

作家さんも交えて帯やポップについても話をしたいですし、読者に向けて直接発信するようなこともやってみたいですね。

――書店員さんとしては、著者さんがお店に来てくれるのは嬉しいことですか。

内田

これは本当に人それぞれですね。

僕は著者さんが来てくれると嬉しいんですけど、忙しくて嫌がる人もいます。

ただ僕は、「この前来てくれたから、もう一つ前の列に本を並べようかな」ってやっぱり思っちゃうんですよね。

今は、顔が見えない時代だからこそ、草の根の顔が見える関係が大事だと思います。遠回りのようだけど顔が見える安心感を一つ一つ積み重ねていくことが実は近道です。

これから、文芸はどうなっていくのか。本はなくなってしまうのか。

――ありがとうございます。本音のご意見をいただけたこと、これからのサナギ賞に活かしていきます…!

最後に、話が少し大きくなるのですが、これから文芸はどうなっていくと思いますか?

もっと言うと、いつか本が無くなってしまうのではないでしょうか?

出版業界にいる人間として、不安に思うところです。

内田

僕は書店員を30年近くやってきました。いま、書店の売り上げはどんどん減っています。

とくに文芸は厳しい。

僕が昨年有楽町店に異動して一番最初にやった仕事は、文芸の売り場を半分にすることでした。これは辛い仕事でしたね…。

では、文芸の売り場がこれからも縮小し続けて、最後に無くなってしまうのかというと、決してそうじゃないと思うんです。

文芸は無くしちゃいけないという強い思いを書店員はもっています。

僕は本屋大賞に第1回からずっと参加してきました。

そのなかで一番印象に残っているのは、2011年、3.11があった年の大賞です。

本屋大賞の発表会は毎年4月。3.11からわずか1ヶ月後に予定されていたんです。

当時、世間では春先のお祭りやお祝い事がほとんど見送りになっていました。

まだまだ余震も多かったし、原発問題の真っ只中。

当然、本屋大賞も見送ろうという話になっていました。

そんなとき、被災地の書店が「本屋大賞、ぜひやってほしい」と言ってくれたんです。

被災地では1冊の「ジャンプ」がボロボロになるまで回し読みされたり、店頭でも詩集など言葉をあつかう書籍が売れていました。何より、本を求める声が多かった。

改めて気付かされたのは、本・文学・言葉は「ライフライン」だということです。

3.11が起きる直前までは、「本屋は無くなる」「紙の本は滅びる」という議論がたくさんあって、それに対する明確な答えは出ていませんでした。

でも3.11によって「本は、水やガス、電気と同じように人間にとって無くてはならないライフラインである」と分かったんです。

「本は人が人として生きていくために絶対に必要なもの」だと確信しました。

とくに文芸の力。亡くなった児玉清さんの講演を聞いたとき「日本で恐ろしい事件が多くなったのは日本人の想像力が足りなくなったからだ」とお話されていたのが今でも印象に残っています。

人を人たらしめるのは、想像力。そして、想像力を育むのは文芸です。

だから、書店の売り場のなかで場所は変わっていくかもしれないけれど、文芸というジャンルは絶対に無くなりません。

これから文芸のもつ力・価値が高まることはあっても、低くなることは絶対に無いです。

だからこそ、著者の方には自分の書きたいものを妥協せずに書き続けて欲しいと思います。それが、ひいてはこの国の行末を左右するくらいのことだと、僕は思うんです。

本ってやっぱり面白いし、本によって人間は人間として育っていく。

だから、僕たち出版業界にいる者は、書店・出版社・取次・印刷会社・その他全て含めて一丸となって本を売っていかなきゃいけないと思います。

人を育てる仕事なんだという気持ちを込めて、誇りと希望をもって仕事をしないといけない。

――なるほど…。僕はまさに3.11のときに就活生で、翌年からディスァヴァーに入社して東北地方の営業になったのですが、「人間が人間として生きるために絶対必要」という内田さんの言葉が胸に刺さりました。清水さんいかがですか?

清水

僕も、とりあえず作品を書き続けていきたいと思いますね。

前回のインタビューにも書きましたけど、書かないと本当にただ生きてるだけになっていくと思ったので。

内田

作家さんが書きたいものを書き続けるために、僕ら書店も志を持って売っていかなきゃいけないと思います。

著者と編集者に期待すること

――今後の出版業界のために、著者と編集者に期待することはなんですか?

内田

著者の方には書きたいものを妥協せずに頑張って書いて欲しいです。

そこは編集者とも戦ってほしいですね。読者には書きたいものを書いているのか、書かされて書いているのか伝わります。

迎合せずに、書きたいものを書いて、世に送り続けることを一番期待したいところです。

後は、リアルな現場の書店を見続けて欲しいなって思います。

偉くなりすぎちゃうと自分で書店に行かなくなる作家さんも中にはいるんです。でも、書店の現場で何が売れているのか知っておくことは大事です。

時代小説の売れっ子作家である上田秀人さんは、今でも書店に足を運んで、ベストセラーランキングに入っている作品は全部チェックしているとお話していました。

ラノベなども読んでいるんですよ。店頭で売れているものをしっかり勉強して読者が何を求めているのかアンテナ張っている。

今何が売れているのか、求められているのかを把握したうえで自分の書きたいものを書き、ヒットさせているのは本当にすごいと思います。

良い作家さんって時代のちょっと先を行っていると僕は思うんですよね。

今の「先」を見せてくれるような作家さん。そのような方にぜひ書き続けて欲しいですね。

編集者はいかに書店に足繁く通うかということが生命線だと思います。

本が出来た瞬間に仕事が終わりだと思っている編集者が圧倒的に多いんです。編集の仕事って売るところまでですからね。

「売るのは営業の仕事だ」って割り切ってちゃダメです。

僕は営業の人よりも編集の人と一緒に本を売りたい。

だって、著者と直接やり取りしていて本の売り所を一番知ってるのは編集者ですよね。

だから編集者からいろんな販促物の意見をもらったりして売っていきたいです。それが一体になることだと思うんですよ。

だから本を届けるところまで編集者と一緒になってやりたいです。

もっと書店で顔を見たいですね。編集者の顔を見たい。

――確かに僕も営業部から編集部に入って書店さんとの距離が開いてしまったような気がします

それはだめですよ。編集者によっては「このカバーちょっと並べさせて下さい」って店頭に発売前のカバー案をもって来る人もいます。

実際に書店に並んでいる本の横に並べながら、次に出す新刊のカバーを検討するのが良い編集だと思います。

全てが書店の現場で動いている。

会議室とかオフィスとか自分の机の前で全てを決めるのは駄目なんじゃないでしょうか。事件は書店で起きているんです。

――たしかに・・・。今度店頭にも伺わせてください・・・!

最後に、読者の方に向けてメッセージはありますか?

書店にもっと足を運んでほしいですね。僕は、書店ってパワースポットだと思うんです。

本って、読む喜びや買う喜びもありますけど、それ以上に選ぶとか探す面白さもあると思うんです。それが今は欠如している。なんでもレビューを見て判断するような時代じゃないですか。お店に行く前に人の価値基準で判断している。

でも、自分がどう思うかっていうのは、やっぱり読まなきゃ分かんない。

1人の人生以上の本の力が書店には集まっています。

だから僕は書店がパワースポットだと思うんですね。来れば絶対に何かがある。そして、いい本と出会って欲しいですよね。

とにかく本屋に来て、足を運んで、一緒に楽しんで欲しいなと思います。

――内田さん、熱いお話、ありがとうございました!

内田さんをはじめ、全国の書店員さんが絶賛した『禁じられた遊び』(清水カルマ著)は全国の書店で発売中です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?