糖尿病と冠動脈疾患【リスクや特徴の解説】

糖尿病症例では,冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)が多くなります.

今回は,糖尿病と冠動脈疾患の関係や,特徴を解説していきます.

糖尿病と心筋梗塞の関係:疫学データ

糖尿病患者では心筋梗塞と心不全の発症頻度が高くなることが,疫学的研究で明らかにされています.

有名なFramingham研究によると,糖尿病群では非糖尿病者より心筋梗塞の発症率は男性で約2倍,女性で約2倍高く,死亡率は1.5から3倍高いという,明らかなリスク因子でした.

Framingham study〈フラミンガム研究〉

1984年から心血管疾患の前兆となる因子および自然歴を明らかにするために,Framingham在住の男女5209人を対象に開始された大規模研究.

フィンランドで行われた約2400人対象の大規模研究Finish studyの結果も有名で,その結果は,

心筋梗塞既往のない糖尿病患者 と 心筋梗塞既往のある非糖尿病患者の

心筋梗塞発症率 と 冠動脈疾患に伴う死亡率

が,両群で有意差なし,というものでした.

「糖尿病です」っていうのと,「心筋梗塞をやったことがあります」といったときの,心事故リスクは近しい

って考えると恐ろしくないですか?

それくらい,糖尿病患者の冠動脈リスクは高いことになります.

糖尿病患者の冠動脈病変の特徴

そんな糖尿病患者の冠動脈には何が起きているのでしょう.

一般的に,糖尿病患者の冠動脈病変に多いとされる特徴は以下のとおり

■糖尿病患者の冠動脈病変

・negative remodeling(径が細くなる)

・びまん性病変

・多枝病変

・石灰化病変

特異的という病変ではありません.

しかし,いずれも血行再建が困難になる要因であり,同じ冠動脈病変でも,非糖尿病症例より予後を悪くしかねない特徴になります.

また,これらの病変形態が,糖尿病に特徴的な,無症候性心筋虚血に関連するとされています.

糖尿病患者は無症候性心筋虚血

いわゆる「隠れ心筋梗塞」のような状態を取りやすいです

プラークの性状に関しては,マクロファージやT細胞が集積しやすく,線維性被膜が薄くなる傾向にあります.

ゆえに,破綻しやすい不安定プラークを形成しやすく,急性冠症候群(不安定狭心症や急性心筋梗塞)のリスクが高くなります.

また,HbA1cが壊死巣の大きさや炎症細胞数と相関するという報告もああります.

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004 Jul;24(7):1266-71.

他の報告をみても,糖尿病患者の冠動脈病変は,脂質成分に富み,石灰化が強い,ということはコンセンサスが得られています.

一方で,糖尿病患者では,アテローム血栓症の頻度が低く,線維性プラークが多いという真逆の報告もあります.

私は最初「なんでやねん」と思いましたが,どうやら糖尿病長期罹患患者の剖検例の冠動脈では,脂質コアや炎症細胞が少ないらしく,罹患期間によってプラーク性状が変化していくことが推察されています.

確かに,実臨床でも,典型的な急性冠症候群と,焼け野原のようなボロボロのびまん性病変,どっちのタイプの症例もいる印象です.

前者は罹病期間の短めな糖尿病,後者は罹病期間の長い糖尿病,である可能性が高いということです.

■小まとめ

・罹病期間の短い糖尿病の冠動脈は,不安定プラークを形成しやすく急性冠症候群の形をとりやすい.

・罹病期間の長い糖尿病の冠動脈は,多枝・びまん性・石灰化病変となりやすく,無症候性心筋虚血の形をとりやすい.

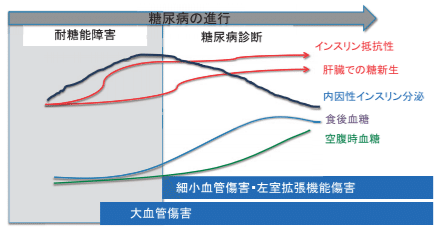

糖尿病における心血管障害の経時的変化:細小血管障害より早い

糖代謝障害が,冠動脈を含む大血管障害が顕在化し始めるのは,ごく初期の糖代謝障害からなんです.

〔糖尿病 59(8):554~557,2016〕から引用

いわゆる,"糖尿病になりかけ"の耐糖能異常の時期から,大血管障害は起こるとされ,一方で,「3大合併症」で有名な細小血管障害の顕在化は,糖尿病罹患から数年以上も経ってからのこともしばしばです.

循環器を専門とする私の立場から,この事実はとても重要なことであり,糖代謝障害に対する早期の治療介入が,冠動脈疾患などの生命予後を左右する合併症を防げる可能性が期待されます.

まとめ

糖尿病症例では、冠動脈疾患を罹患するリスクが明らかに高くなります.

そして,同じ冠動脈疾患でも"タチ"が悪い冠動脈病変になりやすく,急性冠症候群のかたちもとるし,無症候性心筋虚血から多枝病変・びまん性病変・石灰化病変のいわゆる"血管ボロボロ状態"で見つかることもあります.

そんな糖尿病における冠動脈病変は,ごく初期の耐糖能異常の頃から顕在化します.

ゆえに,糖尿病の診断が下る前から,耐糖能異常の時点で,食事療法・運動療法を検討していくことが大切です.

糖尿病薬の中では,αグルコシダーゼ阻害薬のベイスン®が,耐糖能異常にも適応が通っており,糖尿病への進展を有意に抑えるエビデンスもあるので,覚えておいてください.

>>αグルコシダーゼ阻害薬の解説はこちらの記事

一方で,血糖降下作用と独立して,冠動脈リスクの抑制エビデンスのある薬剤は,メトホルミンを除いてほぼありません.

(SGLT2阻害薬が有意に抑制するのは,主に心不全リスク)

これらに関しては別記事でも言及しているので,良ければ読んでみてください.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?