■No.19 子ども目線での「黒板確認」

若い頃、授業研の前日には、当日と同じ授業の黒板を作っていました。そして、「課題はここ」「まとめはここ」「資料はここ」という目印を、黒板に鉛筆で書いていました。

今はもう、十数年分なりの板書技術はあると思いますし(だからと言って手を抜いているわけではない)、それなりに臨機応変に板書を組み立てていくこともできます。

そこで大切にしているのが、子どもの目線で「黒板確認」することです。

若い頃、鉛筆で目印を入れた黒板通りに作ることだけを目的に授業を進めていました。「次はここ、次はこれ」というように、流れ通りに書き、ずれてしまったときは焦っていました。笑

そこで、ちょこっとスキルを紹介します。子どもの目線で確認することで、授業のペースをコントロールしたり、理解を深めたりすることができます。そして、子どもたちを温かく見守ることが大切です。

①ある程度書いたら、教室の最後方にいく

②黒板全体を眺める

③子どもたちの頭の動きを見ながら、活動の進度や書き終わりを確認する

④文字の大きさや、チョークの色合いを確認する

⑤文字が雑になっていないか、ごちゃごちゃしていないか確認する

⑥後ろから子どもたちのノートを覗き込み、縦のノートと横の黒板がうまくリンクしているか見る

⑦ノートの隙間を確認し、黒板上で吹き出しなどを使って書き加えさせる

⑧授業中盤、終盤にかけての黒板の使い方をイメージする

⑨しゃがんで子どもたち目線になり、見えにくさなどを確認する

⑩授業後、板書全体を写真で撮って残す

教卓レベルの近さでしか見えていない黒板では、全体をバランスよく使い切ることは難しくなります。(熟達すればそうでもないのか?)僕の場合、いまだに右側になるにつれて文字が上がっていくときもあります。

節目節目で後方に行くことで、子どもたちへの緊張感(机間巡視)も持たせることができるし、何より黒板の前で邪魔することがない。笑

教師が書いて、子どもを待つという関係ではなく、子どもが頑張っているのを後ろから見守るようなイメージで後方に立つと良いでしょう。

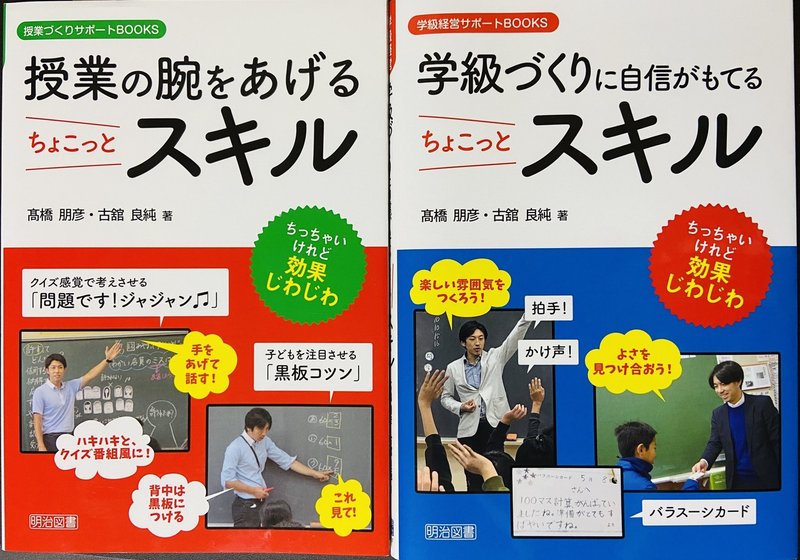

「授業の腕をあげる ちょこっとスキル」 に掲載中です♫

(こんなに細かく書いてはいません!)

↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?