My感動リスト

2018-07-09 ユーザー登録

2019-10-03 最初のエントリー

2019-10-10 プロフィール記事に移動

文学と芸術、文字のつくる風景が好きです。本業も似たところにありますが、ここではただの文学・芸術好きとして、好きなことについての考えを深めたいと思います。もしかしたら本業でやっていること、考えていることが漏れ出すことがあるかもしれませんが、どうなるかまだわかりません。

一切のしがらみなく書くために匿名としています。が、このような場でこうしたことを書いている時点で、すでに本業と今現在の自分の興味の対象が分裂しかかっているという現実にとらわれている。やりたいことをつづけた結果、今の本業があるというのに。可能ならばこれを解消したい。これが最大の動機です。できるかどうかわかりません。多分、自分の深いところまでもぐらないといけないんだと思います。

さて、このリストは適宜編集を加えることを前提にしています。それぞれの項目がある程度まとまったら、あらためて独立したエントリーにします。感動とは、私の内部でうごめくマグマです。だとすれば個別のエントリーは火口から噴出するマグマということになります。この最初のエントリーをマグマだまりとしてまずは運用してみようと思います。

サイ・トゥオンブリーの絵画《無題》1968年

無意識の表現か、意識と無意識のはざまの表現か。いずれにせよ本来意識的に描かれてはならないものが描かれているように感じられた。

トゥオンブリーの絵画には児童画的雰囲気が色濃くただよっているが、画面から放たれる気品という点で他と一線を画している。この気品がどこから来ているのか(似たものをもうひとつ挙げるとすれば、伊勢克也による《高尾山のキクイムシ》1993年が挙げられそうである)。

児童のように無邪気であるとともに、無邪気さを手の内におさめておくためのトゥオンブリーの超人的な意志が感じられることが、次のような一連の疑問をもたらす──このような絵画をライフワークとして描きつづけることを可能にしたのは、いったいどのような精神か。なぜそれは気品を備えているのか。それが「詩的」であると評されるのはなぜか。はたまた実際に「詩的」であると感じる私たちのこの感性は。

★

マーク・ロスコ《シーグラム壁画》1958–59年

川村記念美術館のロスコルームで対面。異次元への扉のようだった。画面に描かれているモチーフは四角形だけで、非常にコンセプチュアルだが、現代美術にありがちなアイデアの表現・展開にとどまる“作品”とは明らかに次元が異なっていた。

画像ではけっして伝わらない、伝えることのできない磁力が画面から濃厚にほとばしっているのが感じられ、ひたすらその存在にさらされるような異様な感覚。目の前にあるのに、画面に焦点をあわせることができない異様な感覚。作者の個人的な感情や知性、感性を伝えているというよりは、存在そのものへの全人的な問いかけとしかいいようがないような、もう後がないような感覚。

私に関心があるのは、人間の根底にある感情──悲劇、恍惚、死などを表現することだけなのだ。──Mark Rothko, “Notes from a Conversation with Sezlden Rodoman,” 1956.

感情を主題としていることを抽象画家としてここまで明確に宣言していることが印象深く感じられる。たしかに作品と対面した時の印象は「根源的な」感情を揺さぶるものであった。タブローとしての絵画が発生する、この人為を超えているとさえ感じる力をいったいどのように解釈すればよいのか。そう考えずにはいられなくなる。

★

多和田葉子『飛魂』1998年5月6日

2019年10月8日、個別エントリーとして独立

★

AIでよみがえる美空ひばり 2019年9月29日(日)

2019年9月29日(日)午後9時00分~9時49分

現代における現人神が現前するまでのプロセスが描かれる。よみがえった美空ひばりは、もはや家族にとっても偶像であり、手の届かない、触れることのできない存在である。

AI技術がわたしたちに何をもたらすのか、もたらしているのか。その可能性と功罪には大きな議論の余地があるだろう。しかし、特にこのプロジェクトに関していえば、新曲を披露するという所定の目的にしたがってステージに立ち、歌い、踊り、かつ語りかける美空ひばりの姿には、不気味の谷を超えた独特の人間離れしたリアリティと紛れもない感動があった。そしてこの感動が、なにか言おうとする私たちの口をつむがせてしまった。そもそもこうした印象をAIに抱いたこと自体がおどろきだった。

この感動が何なのか、まだうまくいえない。この疑問はさらに、次のような問いかけをももたらしてくれる。アーカイヴとはなにか、歴史を記述することはなにか、現代における評伝とはなにか。エンターテインメントと学問の違いとは。つまり客観的・学的な評伝はどのようなものであるべきか。

★

その他の感動リスト(芸術系)

ここに記しているのは、わたしの物の見方を変える感動をもたらした文学、哲学、科学、芸術に関するリストです。

肥大化しつづけるリストを眺め、編成しながら、これがどのような方向性を持っているのかを考えつづけています。ごく大きくいえば、研究と創作の両立をはかろうとしています。が、いまだ研究と創作の両立とは両者がどのような関係をつくっている状態をいうのかが、かなしいことによくわかっていない。このわからなさがリストのあいまいさにつながっており、公開がためらわれるほどです。が、だからこそしばらくはこのリストに付き合う必要があると感じています。

このエントリーをご覧になっており、かつ読み進めてみようかと思っている方は、以下のリストが長いわりに焦点がはっきりしていないことをあらかじめご了承ください。

部分と全体

取り上げた人びと──T. S. エリオット、外山滋比古、ベンワー・マンデルブロー、マーク・ブキャナン、ベン・フライ、ヨリンデ・フォークト、ルネ・デカルト、スチュアート・ブランド、ベルナール・スティグレール、本川達雄、ヤコブ・フォン・ユクスキュル、リチャード・ソウル・ワーマン、杉浦康平……

❶部分と全体の照応I

T. S. エリオット「伝統と個人の才能」(1919年初出, 『文芸評論』岩波文庫)は、本当にあたらしい芸術作品が登場した時、既存の芸術作品すべてが影響を受けると指摘する。なぜなら芸術作品が本当にあたらしいことは、既存の価値体系の転換を迫ることであり、既存の芸術作品が構成していた価値体系が再構成を強いられることだからである。

新しい芸術作品がつくり出されるとき起こることは、その前に出たあらゆる芸術作品にも同時に起こることである。現在残っている著名な作品はおたがいのあいだに理想的な秩序を形成しているが、この秩序は新しい(ほんとうに新しい)芸術作品がそこへ入ると変更されるのだ。現在ある秩序は新しい作品があらわれないうちは完結しているわけだが、目新しい作品が加わった後でも持続したいというのなら、現在ある秩序全体が、たとえ少しでも変化を受けなければならない。こうして一つ一つの芸術作品が全体に対してもつ関係やつり合いや価値が修正せられてゆく、これが古いものと新しいものとの順応なのである。

──T. S. エリオット「伝統と個人の才能」『文芸批評論』矢本貞幹〔訳〕、岩波文庫赤258-1、岩波書店、1938年5月1日、1962年9月16日第15刷改版、p. 10。Thomas Stearns Eliot, “Tradition and the Individual Talent,” 1919.

エリオットは、現在と過去が等価であり、たがいに影響を与えあうと規定している。すなわち、「過去」は歴史の流れに固着した価値観や事実をいうのではなく、常に現在の影響を受けながら流動するものだと。

この指摘は、歴史をいかに捉え、考えるかを見なおすだけでなく、あらゆる価値体系が常に相対的であると明確に教えてくれた。なお、エリオットを知るきっかけを与えてくれたのが、外山滋比古の『異本論』(初出みすず書房、1976年)であったことも記録しておこう。

現在と過去を相対化するエリオットの考え方に、ある種のリアリズムを感じずにはいられないのはなぜだろう? つまるところは、それがわたしたちの意識のありかたや認識のありかたと似ているからではないか。

❷部分と全体の照応II

エリオットの視点は、現在と過去を相対的なものとみなすものである。これを「部分と全体の相対化」、あるいはさらに「部分と全体の対等化」といい換えることができるだろう。

部分と全体が対等であるといえば、数学的モデルの代表格のひとつにベンワー・マンデルブローのフラクタル理論(Wikipedia)があるだろう。フラクタル理論は、樹木・海岸線・山脈など自然界の形象を具体例に、部分と全体のあいだに相似の関係が成りたつことを提示する。この前提から策定した数学的モデルをコンピュータグラフィクスなどに利用することで、現実と見まごうかのような、極めてリアルな結果=描写を得ることができる。

部分と全体が相似・対等であるとみなすことで実際に現実の自然を模写できることの説得力は紛れもないものである。結果、フラクタル理論は、現実の見方を変えてくれた。よりくわしくは、現実の認識の仕方を変えてくれた。つまり、本質を変えることなくスケールを変えることができること、全体を見ることと部分を見ることが等価になり得ること、部分を見ながら、全体を見ることができること、事物の本質がスケールに依存しないことを教えてくれた。

ベンワー B. マンデルブロ『フラクタル幾何学』広中平祐〔監訳〕、日経サイエンス、1985年1月10日、p. 155。Benoît B. Mandelbrot, “The Fractal Geometry of Nature,” revised edition, San Francisco: W.H. Freeman, 1977, 1983.

いざ事物に対峙する時、わたしたちは事物の部分に注目したかと思えば、次の瞬間には全体に注目している。部分から全体へと注意の対象が切り替わるたびに、わたしたちの視点はミクロとマクロを瞬時に行き来する。このような意識的・無意識的な視点の切り替えを自在に行えるわたしたちの能力は比類ないものである。

部分と全体のいずれもが、それぞれに事物の本質を伝えているのだと考えることは、わたしたちの視点切り替えの能力をさらに意義深いものに思わせてくれるし、部分と全体に優劣をつけようとする──設問に対する明確な答えを欲する──心情的呪縛から精神を解放してくれるし、部分と全体それぞれを等しく重んじ、味わいたいという自分の欲望を理論的に支えてくれる。

❸部分と全体のダイナミズムI

部分と全体の一致は、ネットワークメディアにも同様にあてはまる。今日のネットワークメディア環境をあらわす言葉として「スケールフリーネットワーク(複雑ネットワークとも)」がある。スケールフリーネットワークに関しては、マーク・ブキャナン『複雑な世界、単純な法則』による知的好奇心をそそるすばらしい解説がある。ブキャナンたちの説明が、わたしに情報デザインの目をひらいてくれた。

その途上で知ったのがベン・フライだった。ベン・フライが「複雑ネットワーク」の視覚化の検討と考察を通じて提示したホメオスタシスの重要性(恒常性維持, フライの修士論文「Organic Information Design[有機的情報デザイン]」を参照)は、情報の視覚的な提示方法を検討することが、事物の本質に向きあう機会をもたらしてくれること、そして情報として見た世界に美しい「パターン」が見出せること、存在することを教えてくれた。フライの手がかるインフォメーショングラフィクスの美しさは、そのまま世界の美しさである。この美しさが感動をもたらし、それまでの自分の思考の枠組みを変えるほどの影響を与えてくれた。

Benjamin Jotham Fry, “Organic Information Design,” Thesis for Master of Science in Media Arts and Sciences at the Massachusetts Institute of Technology, May 2000.

その後自分でも統計解析を手がけた。そして身近な複雑ネットワークとして、書記言語があることが分かった。言葉をあらわすべく采配された文字配列に見いだされるパターンは自己相似的で、複雑ネットワークと同様に部分と全体が一致している。つまり、言葉はその本質を変えずに内容を長くしたり短かくしたりできる。言葉とはなにか。そしてまた、言葉を発し、言葉に影響されるわたしたちは一体なにか。この問題に、複雑ネットワークはあらたな視点をあたえてくれた。

人間と自然に見いだされるパターンの美しさの存在は、フランクフルトに生まれ、現在ではミュンヘンで活動するアーティスト、ヨリンデ・フォークト(Jorinde Voigt official website)の作品によって確信に変わった。

事物の構造に興味を持ち、建築写真からはじめて、やがて身のまわりを飛びかう情報の構造を、一種の風景画のようにして描くようになったヨリンデ・フォークトの作品は、私たちの暮らす世界の実像を清新なイメージで描き出してくれた。現在では、そこからさらに前に進み、偶発性を意識的にとりあげながら、定量的な事象から定性的な事象、あるいは芸術作品まで、考えられるあらゆる領域にまで作品のモチーフを拡張し、その実相と美を描きだす次元に到達している。

以下のビデオは、2012年に収録された彼女のインタビュー映像。

以下のURLは、彼女の公式サイトに掲載されているパウル・クレーをテーマとした作品群へのリンクである。ヨリンデ・フォークトは日本ではあまり知られていないアーティストであるが、いずれも一見の価値があると思う。

さまざまな事例と考察を通じ、美しいパターンが身のまわりに遍在していることの実感が深まり、世界との向きあい方が変わった。それだけでなく、自分自身との向きあい方も変わった。

わたしはわたしである。総体としてのわたしがわたしであるのはもちろんのこと、わたしを無限に細かく分割してもそれぞれが、それぞれに依然としてわたしである。わたしはわたしの認識のおよぶかぎりの世界にあまねく存在しており、それぞれにわたしである。

こうした世界観は、ほぼ同時期に知った「自己組織化」(Wikipedia, 東京大学ウェブサイト)とも接続されることになった。自己組織化の事例のひとつに雪の結晶がある。雪の結晶の美しさは、パターンの美そのものであり、ベン・フライのインフォメーショングラフィクスと同様に、大変意義深いものに感じられる。

ルネ・デカルトの『方法序説』結晶のスケッチ、1637年。Wikipedia

パターンの美は、抽象的概念のもとにのみ生まれるのではなく、物理的な形象としても現れる。つまり、抽象と具象の世界を行き来できる。それでは、わたしの心にもしかたちがあるとしたら、そこに生じるのは・見出せるのは一体どのような美しさ、パターンだろう?

❹部分と全体のダイナミズムII

部分と全体の相対化が進むかたわらで、歴史意識についても、同様にドラスティックな認識の転換を迫る思想・哲学に出会った。

そのひとつが、アメリカの編集者、思想家、社会活動家スチュアート・ブランドの「The 10,000 Year Clock[1万年時計]」プロジェクトと「文明の序列モデル」(Stewart Brand, “Clock Of The Long Now,” 2000. ref. Autodesk記事)である。「文明の序列モデル」は、歴史的時間の進行速度を相対化するという画期的なアイデアを孕んでいた。

スチュアート・ブランドによる「文明の序列モデル」Stewart Brand, “Clock Of The Long Now,” 2000.

スチュアート・ブランドの「文明の序列モデル」は、歴史的時間の進行を同心円状に表現している。このモデルのおもしろいところは大きく2つある。第1が、循環構造になっていること。つまり一般的な歴史モデルが常に歴史的「発展」をあとづけるのと違い、その場に留まり循環しつづけることである。第2が、自然・文化・政治・インフラ・商業・ファッションという6層構造のそれぞれにおいて流れる時間の速さが異なること。つまり時間の早さを相対化している点である。ブランドは、それぞれの階層がそれぞれの所与の速度でよどみなく循環することで文明の健全さが保たれるとしている。

時間の相対化ということでいえば、技術と時間に関する哲学(『技術と時間』1〜3巻)と「偶有」の哲学(『偶有からの哲学』)を示したフランスの哲学者ベルナール・スティグレールは、科学技術が、記憶の保存・共有技術に進展をもたらした結果、記憶の位置づけが変化しつづけていると。スティグレールもまた、時間の相対化という認識を強化したことをここに註記しておきたい。

スチュワート・ブランドが「文明の序列モデル」を通じて示した見解によって、人間にふさわしい認識・理解のスケールが必要であることに思い至った。たとえば、スローモーション/タイムラプス撮影は、わたしたちの認識・理解に適した時間的スケールを探すためのよい方法になり得る。

認識・理解が相対化されるという観点は、自分の世界観にかなり影響を与えたが、この系譜につらなる別の観点を与えてくれたのが、ユクスキュルとクリサートの提示した「環世界」の概念である(ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』岩波文庫、2005年。原著初版1937年)。

この概念は、動植物・昆虫がそれぞれの種に応じた、まったくことなる世界を生きていることをうまく説明する。すなわち、わたしたちにとって固有のもの唯一のものとして理解されている世界それ自体が相対的にしか知覚しえないことを納得させてくれる。たとえば、以下のマダニの説明は、マダニが生きている世界がいかなるものであるか、いかにそれが私たちの生きている世界と異なっているかをよく説明してくれる。

ダニには受容器と実行器をそなえた体のほかに知覚標識として利用できる三つの知覚記号が与えられている。そしてダニはこの知覚標識によって、まったくきまった作用標識だけを取り出すことができるよう行動の過程をきしっかり規定されている。

ダニを取り囲む豊かな世界は崩れ去り、重要なものとしてはわずか三つの知覚標識と三つの作用標識からなる貧弱な姿に、つまりダニの環世界に変わる。だが環世界のこの貧弱さはまさに行動の確実さの前提であり、確実さは豊かさより重要なのである。

──ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』日高敏隆、羽田節子〔訳〕、岩波文庫青943-1、岩波書店、2005年6月16日、pp. 22–24。Jakob von Uexküll, Georg Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 1934; 1970.

ユクスキュルの「環世界」の概念は、主体がかわれば認識される世界そのものがまったく異なることをよく説明してくれる。

また、環世界的なインフォメーショングラフィクスの事例として、イヌの世界を地図化した杉浦康平の《イヌ地図》(1973年・URL:科学の忘れもの)を引いておこう。

杉浦康平《イヌ地図》『遊』6号、工作舎、1973年。

本川達雄『ゾウの時間・ネズミの時間』という本もあった。

私たちは、ふつう、時計を使って時間を測る。あの、歯車と振子の組み合わさった機械が、コチコチと時を刻み出し、時は万物を平等に、非情に駆り立てていくと、私たちは考えている。

ところがそうでもないらしい。ゾウにはゾウの時間、イヌにはイヌの時間、ネコにはネコの時間、そして、ネズミにはネズミの時間と、それぞれ体のサイズに応じて、違う時間の単位があることを、生物学は教えてくれる。生物におけるこのような時間を、物理的な時間と区別して、生理的時間と呼ぶ。

……

寿命を心臓の鼓動時間で割ってみよう。そうすると、哺乳類ではどの動物でも、一生の間に心臓は二〇億回打つという計算になる。

寿命を呼吸する時間で割れば、一生の間に約五億回、息をスーハーと繰り返すと計算できる。これも哺乳類なら、体のサイズによらず、ほぼ同じ値となる。

──本川達雄『ゾウの時間 ネズミの時間:サイズの生物学』中公新書1087、中央公論新社、2011年11月30日、Kindle版、no. 128–133。

同書によれば生理的時間は体重の4分の1乗として求められる。たとえば生命の寿命は、体重が10倍になると時間は1.8倍、16倍で2倍になるという。種の体重によって寿命が異なる、つまり時間の進行速度が異なることで、時間が相対化される。無理にあてはめる必要はないが、動物の世界でもブランドのいう文明の序列モデルと同様の事態が発生しているわけである。

文明の序列だけでなく主体によっても世界の認識や理解の仕方が異なり、かつ時間の進行速度までもが異なるという観点は、認識と理解を共有(共感)することの難しさと価値を教えてくれた。

リチャード・ソウル・ワーマン『理解の秘密』は、そのタイトルが示す通り、理解の重要性と多様性、方法を知るよい手引き書となってくれる(ただし、認識・理解のスケールという視点から、あらためて内容を検討する必要がある)。

わたしたちは部分であり全体である。部分を生きることで、全体を生きている。しかし、部分・全体という二つの視点を行き来するための理解や認識を得るには、部分と全体の間で働くダイナミズムを意識し、そのダイナミズムに根ざした理解・認識のあり方を検討する必要があるということだ。

こうした認識のすべてが、いずれも自然科学と人文科学の境界領域から得られたことにも留意しておきたい。その背後に「答えを必要としない感情」があることにも。だから自分は歴史の “研究者” にはなれないのだろう。だから文学や芸術に心引かれてしまうのだろう。これはおそらく自分にとって非常に重要なことなのだろう──。

以上、基本的な世界観として「部分と全体の照応」をかいつまんでまとめてみた。これらが、現在のわたしの世界観を構成している。すべてわたしを感動させた知見であるから、わたしの世界観は感動を惹き起こした知見によって構成されているといえる。わたしが研究者になりきれない理由のひとつがここにある。

ある世界観を得たとしてもそこでどう生きるかは別問題である。わたしたちの認識世界、感情生活は常にゆらいでいる。「ゆらぎ」は私たちが生きている証である。わたしは「ゆらぎ」を積極的に認めたい。「ゆらぎ」に身を任せて生きることができれば、常に生きている実感を得ながら、心安らかに生活できるのではないか。

ゆらぎと規範

取り上げた人びと──ル・コルビュジエ、テオ・ファン・ドゥースブルフ、マックス・ビル、カール・ゲルストナー、ロバート・ヴェンチューリ、ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマン、ウィム・クロウエル、ケリー・ウィリアム・パーセル、吉川静子、バガヴァット・ギーター、ブラフマン、小宮山博史、佐藤敬之輔、君塚樹石、森啓、クレメント・グリーンバーグ、ロラン・バルト……

「ゆらぎ」は、それ自体で独立した興味のつきない事象だが、「規範」があってはじめて明瞭な輪郭を持つ。その意味で、ゆらぎと規範は表裏一体である。両者を積極的に認めることで、わたしはゆらぎを積極的に生きることができるだろう。

❺ゆらぎと規範I

わたしたちの肉体的・精神的活動に付随するゆらぎを所与のものとして捉えた時にはじめて、音声や空間、時間を所定の長さにそろえることの芸術的意味がわかってくる。所定の単位が設定されることで、思考や行為が目に見えるものとして認識されるようになるし、そこから漏れ出るものが、思考や行為から逸脱したもの=ゆらぎに他ならないことをはっきり自覚できるようになる。

このように考える時に想起されるもののひとつがコルビュジエのモデュロールである。もちろんこれは建築設計のための単位であるが、これも一種のゆらぎの発生・捕捉装置であるといえるのではないか。

──ル・コルビュジエ『モデュロールI』吉阪隆正〔訳〕、S選書111、鹿島出版会、1967年11月1日、p. 65。Le Corbusier, “Le Modulor,” 1948.

グリッドをこのように捉えることは、テオ・ファン・ドゥースブルフ、マックス・ビル、カール・ゲルストナーに連なる具体芸術家たちがとる創作メソッドの精神的な意味を教えてくれるかもしれない。揺るぎのない規範があってはじめて、ゆらぎは捕捉可能になる。規範を定めることは、ゆらぎを現出させることと同義である。規範を求める心と、ゆらぎを求める心は、表裏一体である。

──ル・コルビュジエ『モデュロールII』吉阪隆正〔訳〕、SD選書112、鹿島出版会、1976年12月5日、p. 44。Le Corbusier, “Le Modulor II,” 1954.

モデュロールを求めたコルビュジエの心には、規範だけでなく、規範が生みだすゆらぎを求める心情があったかもしれない。

❻ゆらぎと規範II

その気になれば、字枠の中に文字を書くという行為のうちにも、グリッドを用いて紙面設計・建築設計・都市計画を展開する行為のうちにも、画面や物体を幾何学的に分割する行為のうちにも、つまるところ規範の設定をともなうあらゆる行為のうちに、規範とゆらぎの間にある相補的な関係を見出せるだろう。人間の認識・思考・感情は、対象の大小・広狭にかかわらず、それを明確にしようとする段階で、なにがしかの単位を必要とする。適切な単位を設定することは認識・思考・感情を明確にすることと同義だが、それだけでなく、人間の想像力を刺激し、展開する場を開くことでもある。

「Less is bore」で知られる建築家のロバート・ヴェンチューリは、ホワイトキューブに代表されるようなミニマルで機能主義的な建築を批判する立場をとったが、モダニスムの方法そのものを否定したわけではない。

ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊東公文〔訳〕、SD選書174、鹿島出版会、1982年11月30日、p. 241より。Robert Venturi, “Complexity and Contradiction in Architecture,” New York: The Museum of Modern Art, 1966, 1977.

ヴェンチューリは、上で示したようにトリニティ教会の前庭部にグリッドを用いた歩行路を設けることで自由な遊びの空間を創造した。つまり、ヴェンチューリは、グリッドを機能主義的な束縛から解き放つことで、その効能がさらに拡大すると考えた。

グリッド・システムは、アメリカ中西部の街や郊外のプランとか、カイロやコルドバの柱の林立するモスクの内部など、どんな形のどんなスケールのものでも、即興的な使い方、変化に富んだ使われ方が可能である。

──ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』伊東公文〔訳〕、SD選書174、鹿島出版会、pp. 244–256。Robert Venturi, “Complexity and Contradiction in Architecture,” New York: The Museum of Modern Art, 1966, 1977.

もちろんこれはグラフィックデザインにも当てはまる。グリッドシステムを明確に定義づけようとしたヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンの言葉をひくこともできるが、ここでは先日逝去したオランダのグラフィックデザイナー ウィム・クロウエルを批評したデザイン史家ケリー・ウィリアム・パーセルの言葉を引いておこう。

「レジェ」(Leger, 1957)、「ヒロシマ」(Hiroshima, 1957)、「エドガー・フェルノート」(Edgar Fernhout, 1963)といったポスター群が私たちに示しているのは、「表現主義的モダニスム」とでも言うべきモダン・デザインのあり方である。クロウエルのデザインは、常に要素的で、対象を切り詰めてゆき、そのエッセンスだけを残すというものだが、それにもかかわらず、その表現は非常にバラエティ豊かで、しかも画面への多様なアプローチを受け入れる余地が、驚くほど残されている。

──Kerry William Purcell, ‘Interview: Modern Method’, “Eye Magazine,” no. 79, Spring 2011.

いつでも重要なのは、適切な単位を設定することである。だが、なにが「適切」なのか見定めることは、いつでも難しい。

❼ゆらぎと規範III

具体芸術家の吉川静子が、最愛の夫ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンを失ったのちに一時期描いていた絵画とウパニシャッドへの傾倒。

とくに「人間は行為することによって祭祀の車輪を回転させつづけなければならない。それによりブラフマンは遍在する」という『バガヴァット・ギーター』上村勝彦〔訳〕(岩波文庫、岩波書店、2017年5月18日)の一節は、「祭祀」を「創作」に、「ブラフマン」を「理想」「夫」「人生」に置き換えることで、彼女の動機が見えてくるようである。それはまた自分にとっての創作の理由にもなり得るだろう。

人間は行為することによって祭祀の車輪を回転させ続けなければならない。それによってブラフマンは遍在する。

──上村勝彦〔訳〕『バガヴァッド・ギーター』岩波文庫赤68-1、岩波書店、2017年5月18日。

小宮山博史による佐藤敬之輔年譜「私に於いて」(『佐藤敬之輔記念誌』1982年)、佐藤敬之輔が記録した君塚樹石の精興社書体に対する述懐、森啓によるバウハウス研究と60年代から70年代にかけて残したデザインに対するエッセー。

クレメント・グリーンバーグ「アヴァンギャルドとキッチュ」(1939年)における構想力。

ロラン・バルト『芸術論集』『モード論集』における水かきでもついているかのようにすべてをさらいあげるあの文体とそこからどことなくただよう切なさ。

シャネルにとって時間は「スタイル」であり、クレージュにとっては「モード」であって、これが二人のちがいなのである。p. 47

こういうわけで、一方には伝統があり(その内部での刷新がある)、他方には変革がある(しかも暗黙の一貫性がある)。一方にあるのは古典主義(感じやすくても)であり、他方にあるのはモダニズム(親しみやすくても)である。二者の決闘を要請しているのは現代社会であると思わなければならない。pp. 50–2

──ロラン・バルト「シャネル vs クレージュ」『ロラン・バルト モード論集』山田登世子〔編訳〕、筑摩学芸文庫、筑摩書房、2011年11月10日、pp. 47–55。(初出Marie Claire, 1967)

ゆらぎを生きる

取り上げた人びと──アンリ・ベルクソン、エルンスト・カッシーラー、木田元、モーリス・メルロ゠ポンティ、スザンヌ・K. ランガー、石川淳、北杜夫、トーマス・マン、ジャン・ジャック・ルソー、西脇順三郎、アルベール・カミュ、吉増剛造、ヘルマン・ヘッセ、ジョン・ラスキン、ウィリアム・モリス、アレクサンドル・ソルジェニーツィン、菊地寛、武田泰淳、ポール・ヴァレリー、ルネ・ドーマル、塚本邦雄、グレン・グールド、ヨーヨー・マ、川端康成、額田王、李白、アンリ・ミショー、石川九楊、スズキヒラク、カジミール・マレーヴィチ、メアリー・ヴィエラ、ミヒャエル・エンデ、蜂飼耳、若林奮、アンドリュー・ワイエス、バルザック、相原コージ、アンリ・マティス、レオナルド・ダ・ヴィンチ、平野啓一郎、フィリップ・K. ディック、小林秀雄、本居宣長、岡秀行……

❽ゆらぎを生きるI

アンリ・ベルクソン『物質と記憶:身体と精神の関係についての試論』(1911年)におけるイマージュ、エルンスト・カッシーラー『象徴主義の哲学』(1923–29年)、『人間』(1944年)における芸術理解と象徴=契機と捉える破調を宿した思想的哲学(これはわたしの独断的理解)、木田元のたどった文学的な遍歴。

科学は抽象を意味し、抽象はつねに現実の貧困化である。科学的概念で記述されているような事物の形式は、しだいしだいにたんなる公式となる傾向を示す。これらの形式は驚くべきほど単純なものである。単純な公式は、ニュートンの引力の法則のように、我々の物的宇宙の全構造を包含し、説明するように見える。現実は、我々の科学的抽象によって近づき得るばかりでなく、それによって完全につかむことができるように思われるであろう。しかし、我々が芸術の領域に近接するやいなや、これが錯覚であることが判明する。なぜならば、事物の様相は無限であり、それらは各瞬間に変ずるからである。単純な公式にあてはめて、それらを了解しようとする試みはすべて無益であろう。太陽は日々に新しいというヘラクレイトスの言葉は、科学者の太陽にはあてはまらないとしても、芸術家の太陽にとっては真理である。科学者が対象を記述するときに、彼は、それを一組の数により、その物理的および化学的定数によって、特徴づける。芸術は異なった目的のみでなく、異なった対象を必要とする。もし、我々が二人の芸術家について、彼らが「同じ」風景を画いているというならば、我々の美的経験を極めて不完全に述べているわけである。芸術の立場からは、このように同一と思われているものは、全くの錯覚である。

──カッシーラー『人間:シンボルを操るもの』宮城音弥〔訳〕、岩波文庫青673-5、岩波書店、1997年6月16日、pp. 306–307。Ernst Cassirer, “An essay on man,” New Haven: Yale University Press, 1944.

以上の認識をさらに豊かに提示していると感じられるモーリス・メルロ゠ポンティの現象学的認識の背後にある芳醇な感性。

事物と私たちとの関係はよそよそしいものではありません。おのおのの事物が私たちの身体、私たちの生命に直接語りかけ、人間的な性格(素直な、穏和な、敵意のある、反抗的な)を帯びています。そして逆に事物は、私たちが好んだり嫌ったりするふるまいの象徴として私たちのなかに住んでいます。人間は事物のなかに取りこまれており、事物も人間のなかに取りこまれているというわけです。精神分析学者の言い方にならえば、事物とはコンプレックスなのです。セザンヌが「画家は事物の「光輪」を描かなくてはならない」と述べるとき、彼の言いたかったのはこの点にほかなりません。

──モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の哲学: ラジオ講演1948年』菅野盾樹〔訳〕、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2011年7月10日、pp. 140–1。Maurice Merleau-Ponty, “Causeries 1948, textes établies et annotées par Stéphanie Ménasé,” Paris: Éditions du Seuil, 2002.

ゲーテ『色彩論』(1810年)における作者の品性。そして、カッシーラー、メルロ゠ポンティへの系譜を思わせる理念と経験の一致と不一致、すなわちゆらぎへの意識。

ここでわれわれは、必ずしもいつも明瞭に意識されるとは限らない特有の困難に遭遇する。すなわち、理念と経験の間には一定の間隙が厳然として存在しているように見えて、われわれがそれを飛び越えようといかに全力を尽くしてもむだである。それにもかかわらず、われわれが永遠に努力してやまないのは、この深い間隙を理性・悟性・想像力・信仰・感情・妄想をもって、もしほかにできることがなければ荒唐無稽をもってしても克服することである。

──ゲーテ「省察と忍従」『色彩論』木村直司〔訳〕、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2001年3月7日、pp. 18–20。Johann Wolfgang von Goethe, “Bedenken und Ergebung,” 1818.

スザンヌ・K. ランガー『芸術とは何か』(1957年)における後のなさ、アナトール・フランス『神々は渇く』(1912年)で「人間は徳の名において正義を行使するにはあまりにも不完全である」とした後ろ向きさ。

芸術作品の形式は作品から分離することができない。

──スザンヌ K. ランガー〔著〕『芸術とは何か』池上保太、矢野萬里〔訳〕、岩波新書青641、岩波書店、1967年5月20日、p. 30。Susanne K. Langer, “Problems of art,” 1957.

石川淳の『荒魂』(1964年)に登場する“極”としての佐太。

およそ東西南北と万遍なく振分けた方角のあるところなんぞに、気のきいたバケモノが出るはずもない。この筋その筋と筋だくさんの文明の産物とは、佐太はうまれがちがう。そもそも佐太のおいたちはかの林檎の木の下の穴、その地の底を極として出発した。すでに極である。そこには東西南北はない。

──石川淳『荒魂』より

極としてあるということは、あらゆるゆらぎから解放されているということであり、そのような者はすでに人間ではない。

❾ゆらぎを生きるII

無常観・孤独感とスケールフリー的な思想の親和性は美学・文学・芸術をもたらし得る………北杜夫『幽霊』(1956年自費出版、 1960年中央公論社から刊行)の書きだし、トーマス・マンへの憧憬。

人はなぜ追憶を語るのだろうか。どの民族にも神話があるように、どの個人にも心の神話があるものだ。その神話は次第にうすれ、やがて時間の深みのなかに姿を失うように見える。──だが、あのおぼろな昔に人の心にしのびこみ、そっと爪跡を残していった事柄を、人は知らず知らず、くる年もくる年も反芻しつづけているものらしい。そうした所作は死ぬまでいつまでも続いてゆくことだろう。それにしても、人はそんな反芻をまったく無意識につづけながら、なぜかふっと目ざめることがある。わけもなく桑の葉に穴をあけている蚕が、自分の咀嚼するかすかな音に気づいて、不安げに首をもたげてみるようなものだ。そんなとき、蚕はどんな気持ちがするのだろうか。

──北杜夫『幽霊』冒頭、1956年自費出版、 1960年中央公論社から刊行。

ルソー『孤独な散歩者の夢想』(Jean Jacques Rousseau, “Les Reveries du Promeneur Solitaire,” 1782)所載「第5の散歩」における「甘美なる無為=ファル・ニエンテ」(松岡正剛「千夜千冊」)、および自然との“永続的な“合一と交感。ルソーの自然との合一・交感に関する見識は、人類の宝とさえいえるような普遍的価値観だと思う。

この本を読んだのは大学3年生の頃で、所属していたゼミの先生(詩人)に教えてもらった。すでに20年以上前の話になる。当時残った強い印象が、自分の中にいまだに残っていることが、このリストを作る過程であらためて確認できた。

そこにそうしていると、波の音と、水の激動が、僕の感覚を定着させ、僕の魂から一切の激動を駆逐して、魂をあるこころよい夢想の中にひたしてしまう。そして、そのまま、夜の来たのを知らずにいることがよくある。この水の満干、水の持続した、だが間をおいて膨張する音が、僕の目と耳を撓まず打っては、僕の裡にあって、夢想が消してゆく内的活動の埋め合わせをしてくれる。

……

僕は長い一生の有為転変の中にあって気づいたのだが、最も甘美な享楽と、最も強烈な快楽の時代というものは、その追憶が僕を最も惹きつけ、感動させる、そういった時代では案外ないものである。あの夢中と熱狂の短い時期は、それがどんなに激しかろうとも、また、その激しさそのもののために、実は、人生という線の中のまばらな点々にすぎないのである。それらの時期が、一つの状態を構成するには、あまりに稀有であり、あまりに早く過ぎ去る。そして、僕の心が思慕する幸福というのは、消えやすい瞬間でできているのではなくして、単純で、永続的の状態なのである。それ自身においては、激しい何物も有していないが、その持続が魅力を増加していって、ついには、そこに最高の幸福が見いだされるにいたる、そういう状態なのである。

──ルソー「第5の散歩」『孤独な散歩者の夢想』青柳瑞穂〔訳〕、新潮文庫、新潮社、2016年3月25日。Jean Jacques Rousseau, “Les Reveries du Promeneur Solitaire,” 1782.

ルソーの主張は大きくふたつあるだろう。①強い感情は本当の感動からかけ離れている。②自然の持つリズムが感情を整え、夢想を促進する。

このような主張に到達してしまったルソーに対し、思慕というか、愛慕さえ感じる。持って生まれた情熱のあまりの激しさゆえに、かえって静謐かつ永続的な幸福を求めるようになったルソーの心境が本当によく分かる気がする(それは、ドラマチックな情景を描く具象画家よりも抽象画家のほうが情熱的であるというよくある話と相通じるものがある)。

情熱ゆえにあやまちを繰り返すルソー。かといって情熱を否定することは到底できず、肯定しつづけるルソー。あくまで自分の心の導くさきに理想を見さだめようとするルソー。それゆえ同じあやまちを繰り返してしまうルソー。いわば精神的自然主義者としてのルソーの姿が、自分のありよう、自分の理想に重なる。もちろん、ルソーと自分とでは月とスッポン以上のひらきがあるわけだが、それでもルソーという人に対する愛慕がつのるばかりである。情熱ゆえの冷静は、自分の求める芸術的状態のひとつである。

烈しさでいば、アルベール・カミュと吉増剛造もその系譜に入る。

アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』(清水徹〔訳〕新潮文庫、新潮社、原著初版1942年)の冒頭にある問い。

真に重大な哲学上の問題は一つしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである。

──アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』清水徹〔訳〕新潮文庫、新潮社。Albert Camus, “Mythe de sityphe,” 1942.

この文章から感じられる烈しさは、人生の価値の有無をイエスかノーで迫ることからきている。このような、誰にも答えようのない単純な設問から目をそらすことができないのは、あきらめのつけられない人間、熱情を燃やす人間だけである。しかし、それはあくまで一般社会にひきつけて考えてみた場合の話で、心情的にみれば、人生に価値があるかどうかは、誰しもが知りたくてたまらない問題である。この点に関していえば、カミュには、火のように激しいながらも、水のように自然で健全な精神があった。

二項対立は、その単純さゆえにいつも強力である。一方、ごく少数ではあるが、二項対立ではなく多項的関係のうちに問いを立てることを好み、複雑さを所与のものとして思考を開始する人がいる。わたしの周囲にもそのような人が複数人いる。そうした人はたいていすぐれて知的である。だが、それはあくまで思考の上でのことで、心情の上ではどうなのかといつも不思議に思ってしまう。

思考と心情と、どちらを優先するかでいったら、心情こそ重要に決まっている。そのように思ってしまう自分にとって、二項対立こそは、心情の烈しさを維持し、あるいは誘発するためのもっともすぐれた構図である。心情は、時と場合に応じて精妙にはたらき、きわめて微妙な、あえかな表情を見せる。だが、本質的には、それほど複雑にはなり得ないのではないか。わたしはここで単純な装置によって生じるカルマン渦の複雑な表情が想起する。複雑に見える川面の表情も、水が高所から低所に流れるというごく単純な条件があってはじめて生じる。

アルベール・カミュの掲げた二項対立は、彼にそなわる心情の烈しさと切りはなすことができない類いのものである。誰にも答えようのない回答を迫る二項対立を掲げることと、挫折もまた切りはなすことができない。おそらくこのことにカミュ自身も気づいていたのではないか。ここにカミュの若々しく、溌剌とした、それでいてかなしげな精神の根源があるように思われる。

『シーシュポスの神話』におけるカミュは、やがて「不条理の哲学」を掲げ、結局は人生の価値をはかることができないこと、答えなどないことを自ら肯定する。それは同書冒頭で掲げた設問に対する挫折にほかならなかった。そこにいたるまでのうめき声のような言葉の数かずが、この挫折を暗に裏づけている。だからこそ、カミュのうめき声はみずみずしい青年の心のあらわれにもなっている。

答えが得られないのなら、それを理屈の問題におさめることはもはやできない。頭で納得できても、心が納得できなければ、心情的な問題だけが肥大化することになる。あきらめなければならないと頭はいうのに、あきらめられないと心が応える。頭と心のどちらかがあきらめないかぎり、この応答は終わることがない。それゆえ、普通は、どちらか一方をあきらめるものである。カミュはここで逆説的なヒーローの姿を示す。この二つの声にさらされながら生きていくことを選んだ人物こそ、真に困難に負けない人──不条理を生きる人、すなわち真のヒーローであり、その象徴がシーシュポスなのだと。高らかに、繰りかえし確かめるようにカミュは宣言する。

二項対立が心情の烈しさを生みだし、挫折を生みだし、結果として不条理の哲学=不条理を生きることの価値を明確にする。不条理を肯定することで思考から心が逸脱し、高まる両者の間の緊張のもと、ますますはげしく心が燃えさかる。

これがカミュが不条理の哲学を通じて示した精神のゆらぎである(あるいは火影の「ゆらめき」とでもいうべきか)。不条理の肯定は、ゆらぎの肯定である。

わたしにとって『シーシュポスの神話』が重要な理由のひとつは、カミュがこのようにして、思考と心の二項対立に意味づけを行っている点である。カミュの主張は、どう生きるべきかとか、どのように考え、感じるべきか、などという教訓じみたものからもっとも離れたところにある。ただただ不条理を意識し、己の心を燃やすことを幸いとするその精神、諦念まじりになったとしても情熱を生かしつづけようとするそのやさしさ。ここにカミュの本質があるように、わたしには思えるのである。

実際、不条理の意識なくして荒ぶる精神は存在ないのではないか。このように考えて自然と想起されるのが吉増剛造の『黄金詩篇』(1970年)である。この詩集の烈しさは格別である(おそらくその背後には吉増剛造における精神と身体の類縁性もある)。

ぼくの眼は千の黒点に裂けてしまえ

古代の彫刻家よ

魂の完全浮游の熱望する、この声の根源を保証せよ

ぼくの宇宙は命令形で武装した

この内面から湧きあがる声よ……

──吉増剛造「疾走詩篇」冒頭『黄金詩集』1970年より

ルソーにおける自然との“永続的な“合一と交感への渇望は、心から烈しさを取りのぞき、自然のサイクルにも似た平常を維持しようとする精神をもたらす。後にこの感覚が、西脇順三郎が『旅人かへらず』(1947年)で示した心境に非常に連接していることが分かった。これは西脇順三郎が学者と同時に創作の道を同時に歩もうとした理由につながっているだろうと推察する(『西脇順三郎最終講義』1962年)。

この系譜にヘルマン・ヘッセ『クヌルプ』を加えてもよいかもしれない。あの漂泊の芸術家を(新潮文庫紹介文)。

茶店にすわれるは

疲れたる旅びと。

そは余人ならず

道楽むすこ。

──ヘルマン・ヘッセ『クヌルプ』高橋健二〔訳〕、新潮文庫、新潮社、2016年4月22日[Hermann Hesse, “Knulp,” 1915.]。

クヌルプの涼やかな精神は、人並みに暮らすことを諦め、放棄したことで獲得されたものである。つまり、クヌルプにおいては、健全な精神を保つことが、人並みの生活を送る以上の価値を持っている。

精神を平常に保つことは、芸術家にとって極めて重要な素質といえるかもしれない。そうすることではじめて、あらゆるディティールが感覚されるのである。これは単に物事の細部を把握するにとどまらない。細部の完璧な把握によって、細部から逸脱する精神的・肉体的なゆらぎをも把握することである。そうした境地に立つことができなければ見えてこないものがあること、それを知っているのが芸術家であり、それを知っているからこそ、芸術家はゆらぎを自分を所与のものとする。

おそらくこのような境地は、仕事をする人間が本来持っていたものなのだろう。たとえば、ラスキンが『ゴシックの本質』で語った以下の言葉は、世紀をこえて今でも強く響くと思うし、実際、自分の思考や態度に大きな影響を与えている。もちろん、ウィリアム・モリスもラスキンと同様の労働観を持っていた。

思考を健全にしうるのは労働によってのみであり、労働を幸福なものとしうるのは思考によってのみなのであって、両者を分離すればかならず罰があたる。〔…〕画家は自分で使う顔料を擦りつぶすべきであり、建築家は石工の現場で部下たちとともに働くべきだ。工場主は工場の誰よりも腕の立つ職工であるべきだ。そして人と人を区別するのは経験と技量の差だけであるべきで、権威と冨巳はそれに応じて自然かつ正当に獲得されるべきものなのである。

──ジョン・ラスキン『ゴシックの本質』川端康雄〔訳〕、みすず書房、2011年10月7日、pp. 48–49。John Ruskin, ‘The Nature of the Gochic,’ “The Stone of Venice,” 3 vols., London: George Allen, 1851, 53.

労働観といえば、アレクサンドル・ソルジェニーツィンの『イワン・デニーソヴィチの一日』(1962年)も同じ感興を与えてくれる小説だった。それに関連すれば、菊地寛の『恩讐の彼方に』(1919年)も、無垢な労働の美しさを謳っている点で同様である。

市九郎は一心不乱に槌を振った。槌を振っていさえすれば、彼の心には何の雑念も起らなかった。人を殺した悔恨も、そこには無かった。極楽に生れようという、欣求ごんぐもなかった。ただそこに、晴々した精進の心があるばかりであった。彼は出家して以来、夜ごとの寝覚めに、身を苦しめた自分の悪業の記憶が、日に薄らいでいくのを感じた。彼はますます勇猛の心を振い起して、ひたすら専念に槌を振った。

──菊地寛『恩讐の彼方に』1919年

❿ゆらぎを生きるIII

きのままの無常をきのままに生きる怪物としての武田泰淳。

狂女はとりかえしのつかぬ異端者になっている。それはどうしようもない。淋しくおそろしいことではあるが、もうきまってしまったことだ。自分は彼女とはちがう。しかしもしかしたら……、と市子は思った。もしかして狂女のようなものに自分がなるとして、そのようなこともまたあり得ないことではない、と彼女は思った。

──武田泰淳「海肌の匂い」『展望』1949年10月号。

武田泰淳においてそれは無常観に接続している。以下に引いておこう。

滅び去った民族、消え失せた集団、抹殺された国は数知れない。生ある者は、かならず死ぬ。(中略)時間は、空間によって支えられている。空間的なひろがりを拒否して、せまき個体の運命にとどまることは許されない。すべてのものは、変化する。おたがいに関係しあって変化する。この「諸行無常」の定理は、平家物語風の詠嘆に流してしまってはいけない。無常がなかったら、すべては停止する。

──武田泰淳「わが思索、わが風土」朝日新聞社〔編〕『わが思索 わが風土』朝日新聞社、1972年11月10日。

ポール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』(1946年)におけるあのものがなしさと不屈の精神・独特の男らしさ。

ある晩、彼はわたしに答えてこう言った。「──ねえきみ、無限なんて、もうたいしたものじゃない、──それは文字のうえの問題さ。宇宙とは紙のうえにしか存在しない。

「いかなる観念もそれをあらわしはしない。いかなる感覚もそれを示しはしない。それは話すことはできるが、それ以上ではない」

──ボール・ヴァレリー『ムッシュー・テスト』清水徹〔訳〕、岩波文庫赤560-3、岩波書店、2004年4月16日初版、2009年4月15日第7刷、p. 123「対話」より。Paul Valéry, “Monsieur Teste,” 1946.

ヴァレリーと同様の男らしさ、きびしさを感じさせるのが、ルネ・ドーマル『類推の山』である。

混沌とした、幼虫めいた、あやかしの世界を描いたあとで、僕はいまや、もっと現実的でもっと首尾一貫した、美、善、真がそこに実在しているような、ある別世界の存在について語ろうと思いたちました──ただし、そのような世界と接触することができてはじめて、それについて語る権利と義務があたえられるのですが。

──ルネ・ドーマル「初版への序」『類推の山』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年7月4日、pp. 204–5。初出:白水社、1978年。René Daumal, Le mont analogue, Editions Gallimard, 1952.

このような厳しい認識は、自己を高めるという禁欲的な克己心というよりは、世界をよりよく生きるという欲望に根ざしている。それは文学者、というか芸術家として、言葉と実世界の力関係が転倒した世界を生きようとする覚悟でもある。

あけぼののもやのなかで高らかに鳴く鶏は、自分の歌が太陽を生むのだと思い込む。とざされた部屋で泣きわめく子供は、自分の叫びがドアをあけさせるのだと思い込む。

──ルネ・ドーマル「覚書」『類推の山』p. 191

この段階を経て、芸術家はさらなる高みに立とうとする。そのように考えてみると、『類推の山』とは芸術家による芸術家のためのビルドゥングスロマンであるといえるだろう。

彼は私たちをつぎつぎに訊問した。その問いのひとつひとつは──私たちは誰なのか、どうしてここへ来たのか、といったたぐいのしごく単純なものではあったが──私たちの不意をおそい、はらわたまで突きささってくるものだった。あなたは誰なのか? 私は誰なのか? 領事館員とか税関役人に答えるように答えるわけにはいかなかった。名前をいい、職業をいえというのか?──そんなものになんの意味があるだろう? それにしてもおまえは誰なのか? そしておまえは何なのか? 私たちの口にする言葉は──それ以外にいいようがなかったのだが──生気がなく、屍骸のように見苦しいか愚かしいかであった。私たちは今後、〈類推の山〉の案内人たちの前では、もはや言葉だけでは満足してはいられないだろうということを知ったのだ。

──ルネ・ドーマル『類推の山』p. 121

ドーマルのこのようなひたむきな問いかけと同質のものを、塚本邦雄の作品にも感じることがある。塚本邦雄の言語力がどこからきたのか、つまりその動機を考えてみるべきではないか(『感幻樂』1969年)。

男の胸は鋼のひかりもて鎧ふべし血のなかの鹽いたきかな

──塚本邦雄『感幻樂』1969年

グレン・グールドのゴルドベルク変奏曲からヨーヨー・マの無伴奏チェロ組曲へのバッハ演奏者の嗜好の変化。

川端康成の傍観者性と傍若無人性の特異さを端的に示す祖父との関係と芸者遊びの方法、万葉集の視覚性(たとえば額田王の「君待つと わが恋ひをればわが屋戸のすだれ動かし秋の風吹く」)、李白「静思夜」、スズキヒラク氏作品の原始的・書字的宇宙(公式サイト)、アンリ・ミショーと石川九楊の筆触世界。

君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く

──額田王(万葉集より)

カジミール・マレーヴィチの絵画論(『無対象の世界』バウハウス叢書11)、メアリー・ヴィエラのキネティック彫刻のきびしさ。

私が1913年に芸術を対象的なもののバラストから解き放とうと死にものぐるいの努力で、正方形のかたちに活路を求め、白い地に黒い正方形しか描かれていない作品を発表したとき、批評家も、彼と一緒になって世間も嘆息まじりにこういったものだ「私達が愛情を注いできたものすべてが失われてしまった。私達は砂漠にいる……眼前にあるのは白い地の上の黒い正方形だけだ!」と。

──カジミール・マレーヴィチ『無対象の世界』五十殿利治〔訳〕、バウハウス叢書11、中央公論美術出版、1992(平成4)年4月25日、p. 66より。Kasimir Malewitch, “Die Gegenstandslose Welt,” Bauhausbücher, 1927.

⓫ゆらぎを生きるIV

平出隆の文体は詩作と研究の融合した姿がどのようなものかを身をもって示している。

ミヒャエル・エンデの想念的な理想世界は予言者の響きを持つ。蜂飼耳の言葉づかいと感性は女性的なしなやかさを強く感じさせる。

若林奮(公式サイト)の作品は無邪気な力強さ、ストレートさが子供心を反映している。若林奮のストレートさは、アンドリュー・ワイエスの《クリスティーナの世界》1948年(MoMA)におけるリアリズムと象徴主義的な構図を経由して、ヒューマニズム指向(嗜好)に通じているように感じられる。この時、若林奮とワイエスは通底している。

以上はどちらかというと態度の問題で、芸術家が何を創造するのかという問題は、一見すると保留にされているように思える。だが、保留せざるを得ないのが芸術的創造であろう。するとここでバルザックの『知られざる傑作』の一節がふと思い起こされる。

「〔……〕芸術の使命は自然を模写することではない、自然を表現することだ。君はいやしい筆耕ではない、詩人なんだ」と老人は頭ごなしポルピュスをさえぎって、強く叫んだ。「さもなければ彫刻家は、女をそのまま鋳型にとれば、ほかになんにも仕事はいらんわけじゃないか。ところでね、ためしに君の愛人の手を鋳型にとって、目のまえにおいてみたまえ。まるで似もつかない恐ろしい死骸に出くわすだけだろう。そうして君は、彫刻家ののみを求めにいかずにはいられなくなるだろう。彫刻家はその手を正確に写しとることはしないが、その動きと生命を君に彫り上げてみせるだろう。われわれは事物の精神を、魂を、特徴をつかまえなくてはならない。

──オノレ・ド・バルザック「知られざる傑作」『知られざる傑作 他五篇』水野亮〔訳〕、岩波文庫赤529-1、岩波書店、1928年11月25日、p. 150。Honoré de Balzac, “Le Chef-d’œuvre inconnu,” 1831.

芸術家の目にとって、事物はそれぞれに特別でなければならない(ヘラクレイトス「太陽は日々に新しい」「同じ川に二度入ることはできない」)。この態度がない限り感動はなく、作品がつくられることもない。事物の特別さをしるためには、事物の個別性に心をひらく必要がある。その経験はそれぞれにやはり特別なものであり、常に野心をはらんだ挑戦となってしかるべきである。

相原コージ『かってにシロクマ』における主客をおりまぜた“間”、探偵ナイトスクープにおける依頼者を徹底的に肯定する態度、MoMAに展示されているアンリ・マティスの《ダンスI 習作》1909年の精神性(なにもあんなに無邪気に描くことはないだろうにどうしてそうしたのか? ダンスを描いていた時、マティス自身の精神は踊っていたか?)。

こうした認識の背後には、芸術家が対象と交感しているという基本認識がある。たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチの次の認識がそうであるように(『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』上巻)。

人物を描くひとは、もしかれが対象になりきることができないなら、これをつくりえないであろう。

──レオナルド・ダ・ヴィンチ『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』上、杉浦明平〔訳〕、岩波文庫青550-1、岩波書店、1954年12月5日、p. 237。

⓬ゆらぎを生きるV

部分と全体が一致することは、「中心が存在しない」ことを意味する。おそらくこのような考え方は、平野啓一郎が『私とは何か:「個人」から「分人」へ』講談社、2012年9月20日で示した「分人(ぶんじん)」の思想と共鳴するところが大きいだろう。

すべての間違いの元は、唯一無二の「本当の自分」という神話である。

そこで、こう考えてみよう。たった一つの「本当の自分」など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて「本当の自分」である。

...

一人の人間は、複数の分人のネットワークであり、そこには「本当の自分」という中心はない。

個人を整数の1とするなら、分人は、分数だとひとまずはイメージしてもらいたい。

私という人間は、対人関係ごとのいくつかの分人によって構成されている。そして、その人らしさ(個性)というものは、その複数の分人の構成比率によって決定される。

分人の構成比率が変われば、当然、個性も変わる。個性とは、決して唯一不変のものではない。そして、他者の存在なしには、決して生じないものである。

──平野啓一郎『私とは何か:「個人」から「分人」へ』講談社、2012年9月20日。

平野氏の考え方をネットワーク文化に拡張して、「分人ネットワーク」のようなものが存在していると考えてみるとおもしろいかもしれない。

たとえばTwitterを例に考えてみると:

・ Twitterで目にするつぶやきは分人によるものである

・ Twitterが構成するネットワークは分人ネットワークである

・ 分人ネットワークと個々の分人は、いずれも人間の内実をあらわしている点で等価である

わたしたちがTwitterのつぶやきやタイムラインなどを介して目の当たりにしているのは、個々のつぶやきにせよ、総体としてのつぶやきにせよ、いっさいの仮面を剝いだ、ありのままの人間の姿そのものである。それは時にあたたかく、時につめたく、時に攻撃的である。

平野氏がいうように、私たちが分人として他者に接しているとすれば、他者もまた分人として私に接していることになる。ありのまま自己として他者と意志を通わせることができないのであれば、わたしたちにとっての分人とはコミュニケーションのためのインターフェースである。

私たちがアレクサ(Amazon)なりSiri(Apple)なりに話しかける時にも、分人としての自我でもって接しているといえるかもしれない。拡大解釈すれば、アレクサやSiriもまた、私たちが接する分人のひとつということになる。

NHKスペシャル「AIでよみがえる美空ひばり」もまた、ステージに立つ存在として振る舞っている点で、つまり歌手と観客のあいだのコミュニケーションに特化している点で分人であるといえるだろう──。

このように連想の網をはりめぐらせていくと、フィリップ・K. ディックが『偶然世界』ハヤカワ文庫SF 241、早川書房、1977年5月30日[Philip K. Dick, “Solar lottery,” 1955]で登場させたテレパシー部隊の一員エレノアが隊員の精神状態を形容した「集団的有機体」という言葉につきあたる。これもまた興味深い考え方を提供してくれるだろう。

〔テレパシー能力を脳組織切除手術によって封印し、所属していたテレパシー部隊を除隊したエレノアは、この物語の主人公ベントリーを誘惑する〕「あたしは部隊にとどまっていたかったんだと思うの。でもあたしは部隊が憎かった。ひとの心をのぞきこんで、耳をすまして、心に起こることをなんでも知ってしまうなんて。独立した人格として生きているとはいえないわ。一種の集団的有機体よ。愛することも憎むこともできない。あるのは仕事だけ。それも自分の仕事じゃない。そんな生活を八十人のひとたちと、ウェイクマンのようなひとたちとわかちあわなければならないのよ」

──フィリップ・K. ディック『偶然世界』ハヤカワ文庫SF 241、早川書房、1977年5月30日、p. 123。Philip K. Dick, “Solar lottery”, 1955.

なおまたこれは、小林秀雄が紹介した本居宣長の人間観──人間は外見は異なっていても中身はみな同じ──を連想させる。

「おほかた人のまことの情といふ物は、女童(めのわらは)のごとく、みれんに、おろかなる物也、男らしく、きつとして、かしこきは、実の情にはあらず、それはうはべをつくろひ、かざりたる物也、実の心のそこを、さぐりてみれば、いかほどかしこき人も、みな女童にかはる事なし、それをはぢて、つゝむとつゝまぬとのたがひめ計也(ばかりなり)」

──本居宣長「紫文要領」巻下。出典:小林秀雄『本居宣長』上巻、新潮社、Kindle版・No.2367–2370。

そしてまた、国内外に広く「日本の伝統パッケージ」を紹介した岡秀行が、世界の伝統パッケージの本質として、その地域の風土や歴史、文化を反映することでどれも個性的であること、そしてそのことによってどれもひとしくそこに暮らす人間の姿を伝えていることという見解を示したことが想起される……。

つまるところ、人間とはなにかという問いに答えるよりも、自分とはなにかという問いに答えることのほうが、幾千倍もむずかしいことに感じるのはいったいなぜか? いくら言葉と思考を重ねたとしても、けっきょくこのような簡単な問いに答えることすらできないのが実情である。焦点が定まらないのだ。見る側も見られる側も揺動しているのだ。現実問題としてはこの揺動を受け入れざるをえない。それだけに、せめてもの気休めを探索しつづけるしかない。

★

その他の感動リスト(生活系)

以下、リストが肥大化したのでカテゴリー別にまとめようとしています。感動をリスト化しているわけですから、すべての項目は感情的・感覚的なもので、理由なしに心に感動をもたらしてくれるものばかりです。ゆえに、これまであえて組織だって考えてこようとしなかったことばかりです。

そんなリストを、いざカテゴリーごとにまとめようとしてもなかなかうまくいかないことが分かりました。すべての項目が隣接している。もしくは境界がないからでしょうか。そのくせ、性質が異なると感じるものばかりです。適切な見出しが設定できません。

今のリストは、作った本人がいうのもなんですが、似非科学的ないかがわしいものに見えて仕方がありません。それはそれで自分らしくもあり、その点に関しては悪いことではないのかもしれませんが、どうにも収まりが悪いです。おそらくしっかりとした哲学的知見に基づいた方針と方法論が必要なのでしょう。ここにきて、自分がアンチ教養主義者/精神的自然主義者だったのだと気づきました。これは生来の気質に近いのですが、多分今の自分はその限界を感じているのでしょう。知性と感性の二人三脚の精度を高めたいのでしょう。自分の中のどこかでその必要性が高まっているのでしょう。

このリストの精度を高めるには、もしかすると、上の「その他の感動リスト(芸術系/美学系)」と融合させたほうがいいのかもしれません。が、どうなることやら。

なんでこんなに苦労しているかといえば、単純にこれまでサボってきたツケが出てきたのだとしかいいようがありません。自分はこれまでいったいなにをしてきたのでしょうか。そう考えるとがっかりしますが仕方がない。

ゆらぎ

❶自然のサイクル

就眠運動で知られるオジギソウが、ネムノキ科オジギソウ属の植物であること。サーカディアン・リズム(circadian rhythm; 概日リズム、Wikipedia: 約24時間周期で変動する生理現象で、動物、植物、菌類、藻類などほとんどの生物に存在している。一般的に体内時計とも言う。〔……〕植物のオジギソウの葉は、外界からの刺激がない状態でも約24時間周期のパターンで動き続ける)。自然のサイクル(四季のうつろい・潮の干満・月の満ち欠け・植物のライフサイクル・太陽活動周期(solar cycle, Wikipedia)日時計・脱皮・羽化・メタモルフォーゼ)。反芻動物の反芻行動、飛翔運動(カラスの羽音の力強さ・トンボのひらめき・コウモリのはばたき)。

❷人間のサイクル

たとえば眼球運動。むき運動=バージョンとしてのサッカード=衝動性眼球運動とパースーツ=追従眼球運動、よせ運動=バージェンスとしてのコンバージェンス=輻輳とダイバージェンス=開散、レム睡眠における高速眼球運動………港千尋『インフラグラム』2019年で紹介されたアンドレ・ブルトン『ナジャ』による美の定義。

美は痙攣的なものだろう、それ以外にはないだろう。

──アンドレ・ブルトン『ナジャ』巖谷國士、岩波文庫赤590-2、岩波書店、2003年7月16日、p. 191。Andre Breton, “Nadja,” 1928.

暗闇で網膜が発生する粒状感とそのゆらぎ。山梨ほったらかし温泉で眺める夕方から宵闇への漸進的変化とそのゆらぎ。自宅の窓から見える多摩丘陵。フラクタルとしての景観から感じられる認知とその速度のゆらぎ。

イメージ単位としての思い出=記憶、たとえば埼玉古墳群、横浜市に残る数多くの古墳とくにの稲荷前古墳群、あるいはチンダル現象がわたしたちの心にもたらす美しさへの思慕(Wikipedia)。

❸ゆらぎの捕捉I

気ままかつ厳密で物理的なゆらめき(水・川・海・風・森・林・木・雨)をビデオにおさめること。そこから学んだことだが、スローモーションやタイムラプスなどの撮影技術が所与の現象から視覚的にも音声的にもはげしさを剥奪してしまうこと………つまり自然と人間とで異なる速さの感覚を同期・非同期させる操作であること。ここからクロノスタシス(Wikipedia)を理解できること。

❹ゆらぎの捕捉II

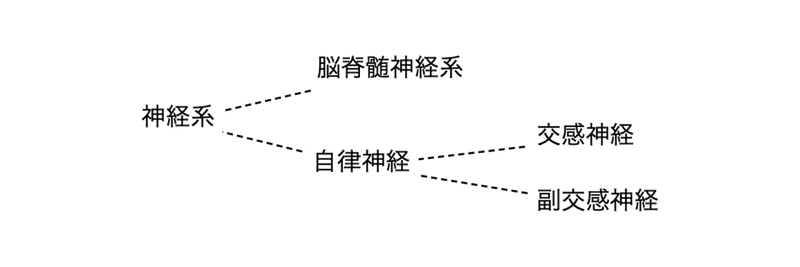

呼吸・脈動・脈拍・まばたき・歩行・水平垂直感覚など自律神経が与える問答無用のリズムとゆらぎ→脳脊髄神経系がもたらす反復行動たとえば交尾・ゴリラのドラミング行動→リズムとグリッド→グリッドと原稿用紙→原稿用紙と活字→原稿用紙と書字→抽象絵画としてのグリッド→キュビスム→具体芸術→レンガ………という連想のなだらかさ無理のなさおもしろさ。

規範

❺規範I

歩行する鳥とトップモデルの歩き方の類似性すなわち左右対称性の強調、偶蹄目と奇蹄目、オスとメス、緊張と弛緩。

❻規範II

はじきの法則における数字の力。吉田洋一『零の発見:数学の生い立ち』岩波新書1939年の紹介による「ゼノンのパラドクス」。抽象的単位・観念としての穴・極・小石。身体の左右対称性。プログラミングで学ぶ配列とメモリーアドレス・再帰処理のアルゴリズム。

想像

❼想像I

ページとゲーム画面のスクロール操作における主客のありかが無意識的に転換していくこと。その背後にある抽象としての主客概念。エイゼンシュテインのモンタージュ理論と意味創造エンジンとしての漢字。併置したもしくは相前後した言葉とイメージが脳裡においていとも簡単に溶けあうこと。その事例としてのマックス・エルンスト『百頭女(ひゃくとうおんな)』(Max Ernst, “La femme 100 têtes,” 1929. この本のタイトルの読み方について)、およびホリス・フランプトンの『ツォルンの補題』(Hollis Frampton, “Zorns Lemma,” 1970)。

マックス・エルンスト『百頭女』巖谷國士〔訳〕、河出文庫、河出書房新社、1996年3月4日。初出:河出書房新社、1974(昭和49)年。Max Ernst, “Le femme 100 têtes,” 1929.

❽想像II

星図(スターチャート)・星座(コンステレーション)・地上絵とマスゲーム、マリオネットとパペットそのほかの人形(ひとがた)、目と口を開き両腕をS字に構えた典型的な人形埴輪が実は歌いかつ踊っているという事実。土偶のしぐさとしての遮光器、かわらけの手触りがかもす人ならぬ清潔さ。

エスキモーが用いた遮光器。Wikipedia

❾想像III

『易経』における陰陽図は数の組みあわせの体系であり、数をベースとした世界理解の方法であり、それに基づいた世界設計の手順になっている。

陰陽図。高田眞治、 後藤基巳〔訳〕『易経』上・下巻、岩波文庫 青 201-1/2、岩波書店、1969年6月16日・同7月16日より。

素数と無理数。マーカス デュ・ソートイ『素数の音楽』が奏でるロマン。数をかぞえるという行為のうちに、すでにゆらぎを排除しようとする人間性が反映されている。それゆえ、ゆらぎを内包することのできない数が、世界の本質としてのゆらぎを捕捉しようとすると、真のランダムさとでもいうべき素数が登場することになる……。

サイマティクスのもたらす複雑かつ有機的な表情に、癒やしを求め、この世の真実をみようとしたニューエイジ運動の一部の信奉者たちの気持ちが分かる気がする。

ミルチア・エリアーデ『世界宗教史』第1巻、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2000年[Mircea Eliade, “Histoire des croyances et des idées religieuses,” 1976]で示されている人称(私・あなた・彼・彼女)と数えること(1, 2, 3, たくさん)の人類史的進展模様。そして、同書でエリアーデが示した直立姿勢と集落の分割と配置、その宇宙論的シンボリズムの重要性、宗教の起源。

直立姿勢のおかげで、空間はヒト以前の存在には無縁な構造──「上」–「下」を貫く中心軸から水平に広がる四方向──に組織された。言い換えれば、空間は人体の周囲に、前後、左右、上下にひろがるものとして組織されるのである。方向づけ(オリエンタツィオ)のさまざまな方法は、この根源的経験──無限の、未知の、驚異的なものに見えるひろがりのただなかに「投げこまれた」と感じること──から生じた。なぜなら、人間は方向づけを失うことによってもたらされる混乱状態に生きながらえることはできないからである。「中心」の周囲に位置づけられたこの空間体験は、領土、集落、住居の、範例的な分割と配置の重要性と、その宇宙論的シンボリズムの重要性を説明する。

──ミルチア・エリアーデ『世界宗教史』第1巻、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2000年、p. 22より[Mircea Eliade, “Histoire des croyances et des idées religieuses,” 1976]。

同様の研究として、イー・フー・トゥアンの『空間の経験』も鮮烈な印象を残した。二足歩行するからこそ生じる四方・八方に広がる時空間の意識と、それぞれの方向への意味づけを、きわめて洗練された方法で明らかにしているように思える。

イーフー・トゥアン『空間の経験:身体から都市へ』山本浩〔訳〕、ちくま学芸文庫ト2-1、筑摩書房、1993年11月4日、p. 69。初出:筑摩書房、1988年8月25日。Yi-Fu Tuan, “Space and place,” the University of Minesota, 1977.

二足歩行にしたがって空間の経験のしかたが編成される。それは潜望鏡からの眺めとでもいうべき立面図的な世界観であり、同時にそうした潜望鏡的世界観が暗示する、平面図的な世界観である。

ここから連想される環状列石(ストーンヘンジ)を説明した隈研吾『新・建築入門』ちくま新書、筑摩書房、1994年。および、易経を踏まえた道教の都市計画もおもしろい。これらはともに、環状列石と都市開発の連続性をわたしに教えてくれた。

ストーンヘンジの平面プラン。Wikipedia

このようにして、即興的な連想・連関のもとに人類史的事例を位置づけていくということでは、ティム・インゴルド『ラインズ:線の文化史』工藤晋〔訳〕、菅啓次郎〔解説〕、左右社、2014年6月30日[Tim Ingold, “Lines: A Brief History,” Oxford: Routledge, 2007]が出色の出来である。

インゴルトの『ラインズ』がよい例であるが、こうした世界観にかかわる連想が、ジャンルを超えて可能であることそれ自体に注意をはらっておきたい。このことは、結局人間の文化や思考のありようが、ある共通のパターンを持っているということをまざまざと示しているように思える。少なくとも、わたしが直観し、興味を惹かれるのはまさにこのパターンである。

時間

❿時間I

トラウマ治療法としてのEMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing[眼球運動による脱感作および再処理法]・ Wikipedia)では、左右に振られるセラピストの指を目で追いながら過去の外傷体験を想起するこ。この治療法と自律神経(交感神経と副交感神経)の働きは連動していると直観する。

あらゆる精神的活動はある種の不滅のサイクル or シグナルを前提として進行するのではないか。感作(Wikipedia: 繰り返される刺激によって、それに対する反応が徐々に増大していく非連合学習プロセス。反復刺激というだけでなく、刺激のグループ全体に対しての応答強化として特徴付けられる)と脱感作(映画『レナードの朝』で市松模様に床面を塗り上げたことで生まれた奇跡の一日を思い出す)。

⓫時間II

和歌と七五調(Wikipedia: すさのをのみことよりぞみそもじあまりひともじはよみける『古今和歌集仮名序』)。

これは音楽にも該当する。音楽とはテンポとメロディーが織りなす時間のことである。テンポ(Wikipedia: 拍=パルスの長さ)とリズム(Wikipedia: 拍子=パルスの中にできるグループ)、アゴーギク(Wikipedia: テンポやリズムを変化させること・速度法・緩急法)とディナーミク(Wikipedia: 音に強弱をつけること・ダイナミクス・ニュアンス)、メトロノーム(Wikipedia: 音楽家で最初に利用したのはベートーヴェン)。

単純に数えあげることにも音楽性が見いだされる。ABCの歌(Wikipedia: 初めて日本に紹介されたのは江戸末期で、ジョン万次郎の著した英会話本による)、いろは歌、数え歌(WIkipedia: 日本では、古くは降神=神がかりの儀式の際の呪言として用いられたと言われる)、命数と名数などなど。

⓬時間III

蟹が横歩きする理由、鳥が鳴く理由(URL)、突沸と沸騰石(多孔質=ゼオライト=ポーラス)、自宅の窓から見ることができるむかいの家の屋根にたてられたアンテナ、1.4キロの距離から眺める鉄塔と夜間の1秒おきのパルス。

スパンコール(Wikipedia)と感覚器官の物理的親縁性。意識的・無意識的形態の個性………文字のかたちと書字運動、そのあらわれとしての日本語文の混淆性すなわち漢字仮名交じり文。タッチタイプの運指法。

言葉

⓭言葉I

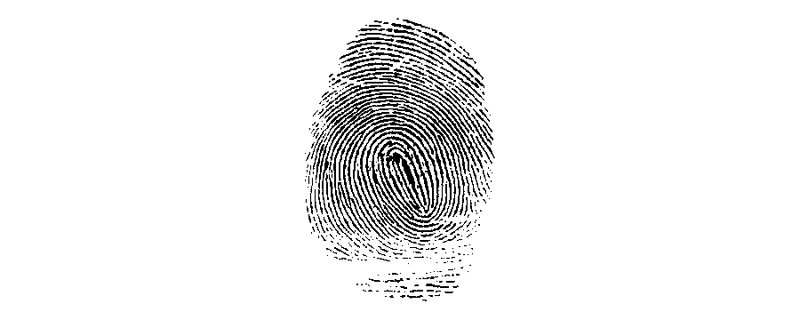

以上が、言葉にはすべて含まれている。言語は感覚に先だつ。言語は感覚の鋳型である。感情も思考も言語の枠組みから外れることはできない。少なくともそのように仮定したい。は、言語に先だつものと考えられているがさにあらず。言語自身にそなわる対称性と相似性・ゆらぎ・速度・パルスに注意することで、それは造形表現の母胎にさえなりえるだろう。実際、それは指紋と同様に無二の個性になり得る。指紋は誰もが指紋と認識できるが、波や手書き文字と同様に同じものの二つとない固有の存在である。

⓮言葉II

言葉・芸術に興じること、言葉や芸術が結局それ以上の対象になりえないこと。言葉や芸術に度を超した期待をもつことはできない。しかし、それ以上に重要だと思えることが、親しい友人や家族のほかに見当たらないのも事実である。

………このようにひとつひとつをとりあげていくときりがないのだが、これらをまずは編成したい。ここにはいくつかのグループがあると思う。これまで単発的に捉え、考えてきたが、もうそろそろまとめないと手にあまってそのうち忘れてしまうだろう。

忘れてしまうようにできているのが自分の特質ともいえるかもしれない。ある一定の理解や認識を得るための手段として、哲学、文学、美術があるとき、手段は目的を達成した途端に放棄され、理解や認識だけが残りがちである。上に掲げたリストは、この力学によく耐えたものといえる。それだけに自分にとっては重要な物事たちである。手段を放棄するのは、それはそれでよいところもあるかもしれない。完全にそれを遂行しきっている人間がいるとしたら、そういう人間に出会ってみたい。それはきっととても魅力ある人間に違いない。赤ん坊のような。でもそうはなれないことがすでにわかっている。中途半端では意味がないこともわかっている。このままではいけない。自分の世界観をアップデートしなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?