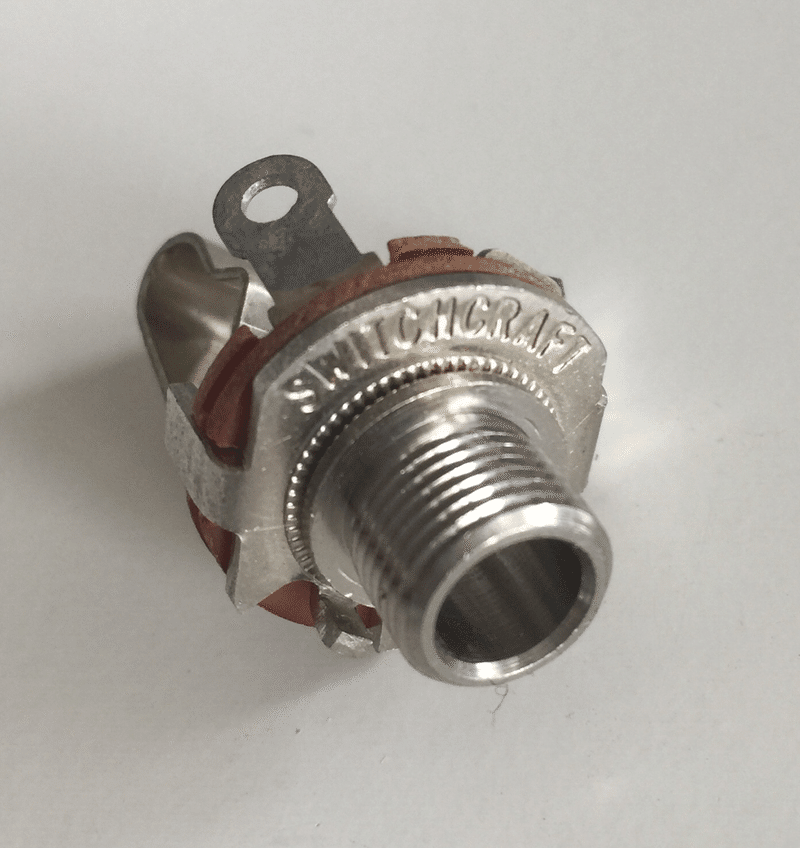

Switchcraft®︎L11

ジャックのことについて書くなんて何を今更感がありますが、ご存知のようにこの部品はギター界隈だけでなく、幅広い業界で使用されており、ギター界で標準とされる1/4"プラグは19世紀の発明で、この部品群は導電性の高い銅を使用せねばならないこともあり、耐久性とコストの両立をさせるには相当の試行錯誤がなされたように思います。

アメリカ Switchcraft社を始め、ヨーロッパ勢のプラグ & ジャックも沢山見かけるようになって久しいです。日本製造品については、工業製品として国際/アメリカの規格に対し、やはり特許が絡んでいたのか...大和魂かな...日本製品も元々戦前にコピーからスタートしているであろう設計で製造され、その後のJIS規格の設定は、国際/アメリカの規格とは微妙にサイズが違い、個人的には「寸法を設定する際の優先項目、概念が違った」のではないかと想像してしまいます。

欧米の製品は接点の維持をしっかりと考慮したと感じる仕上がりであり、実際に抜き刺しされる方によっては固いと感じるかもしれません。ご存知のように規格には誤差範囲がありその範囲内であれば自由なモノ作りが可能です。JIS規格の製品は電気は触れていれば通るから、抜き差ししやすい方が良くね?とでも考えたかのような仕上がり。確かに使用感としては差しやすく抜きやすいです。個人的な邪推としては電話交換手向けのやさしさ考慮だったのかもしれません。

ジャックも、Switchcraft社製などとは似て非なるもの。JIS規格の製品形状はアメリカ製品のミラーリングで作られているものの、他のスイッチなどと同様、欧米製品と比べるとわずかに素材も薄く、テンションが弱いです。当時の日本人が、コネクト感が弱いからここだけエレキギター専用部品を作ろう!コストアップ!など考えるはずもなく、その確実なコネクト感が薄いままエレキギターに使われたと考えるのは自然だと思います。そんなこんながあってか、先人たちは画期的な知恵を生み出します。

ケーブルを、一度ストラップをまたいでからジャックに差せば抜けにくい

余談ですが、カナレ電気のあのジャックとのなじみがいまいちなプラグも2015年頃に形状変更されたそうで、若干接点が改善されています。でも音ヌケと言いますか、出てくる周波数に関しては、やはりもう少し改善の余地があるような感じが...素材は以前と変更はなかったようですね。

まぁわかります、このあたりのお話は G&H Plugs や Neutrik®︎AG のようにプラグにこだわっているブランドもある反面、結果として思い込みレベルであったり、実際のステージ、現場では大差ない結果だと捉える方も多い、あくまでも個人レベルの感想、好みのお話の部類にもなるかとは思いますが、私はいろいろな音色、周波数の中に晒されるアンサンブルの中で、音ヌケなどに影響する重要な着眼点だと捉えています。

これらのJIS規格に準じたと思われるジャック及び類似品、やはりその耐久性の低さと接点の甘さが災いして、割と早い段階で交換した方が良い状況となり、銅や鍍金の質も心配になります。これらの音の出口であるジャックが原因で、接触不良によるノイズの発生が起こったり、プラグとの相性が悪く接点が少ないために抜けやすかったり、いつも当たらない接続部表面の酸化被膜やホコリの蓄積などで音が出なかったり、伴ってそのギターの持ち味をちゃんと吐き出せているのか不安になったり。

残念ながらこういった部品には、耐久性は低くとも壊れたら交換すればよいといった、消費してお金を回すためのモノづくり社会の影響が残っており、今後も残り続けるのかもしれません。

壊れないモノづくりで信頼を集めていた時代のまま製作されている Switchcraft®︎ や21世紀設計のPure Tone Jack等、そのしっかりとした接点のものに変更しておくと、ジャックについては Lifetime Warranty を手に入れたようなものです。

物凄い価格のジャックも発表されていますが、正直私が言えることは、お金はよく考えて使いましょう、になると思います。

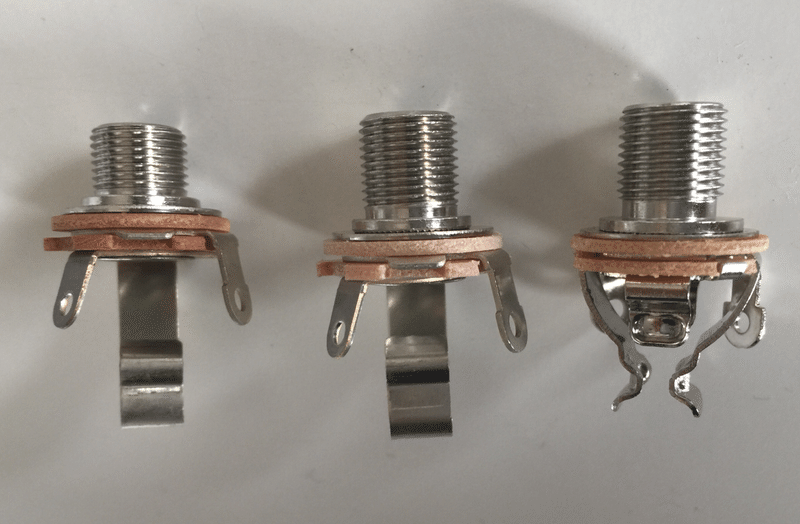

左から、Switchcraft®︎ 11、L11、Pure Tone Jack PTT1。他にもスイッチ付きやステレオ仕様、Neutrik®︎ 製など、まだまだ種類はあります。多くの場面で使用されている11番 に Long のLが付いた L11 は、3/8 ネジのマウント部が、11 よりも長くなっており、伴って、Hot 部分も短くなっていますので、バネ感が若干きつく感じます。

Gibson ES-335 等は、L11 が使われています。Cold であるネジ部が 11 よりも長く、スリーブ状にプラグをホールドする部分が長い。Hot部が短いのでバネ感が薄く、実際に抜き差ししてみていただくと感じていただけるかと思いますが、11と同じモノラルジャックでありながら、L11 の方がカッチリしたホールド感があります。

これらのポイントがエレキギターという動き回る道具に向いていると言えるかと思います。取り付け部が厚くても取り付け可能という汎用性の高さも相まって Pure Tone Jack がロングを採用したのもうなづけます

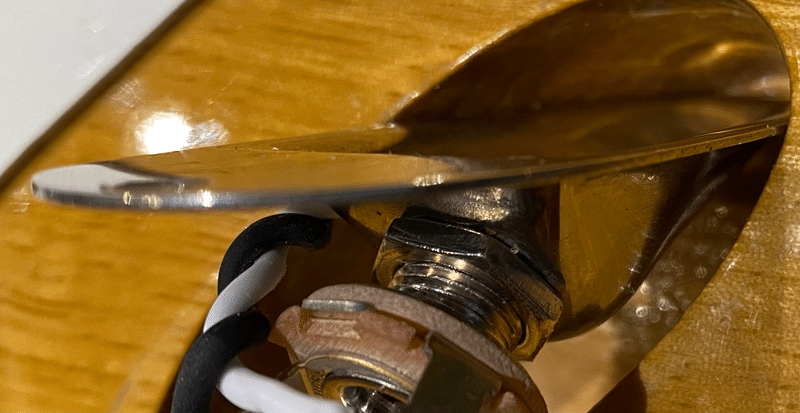

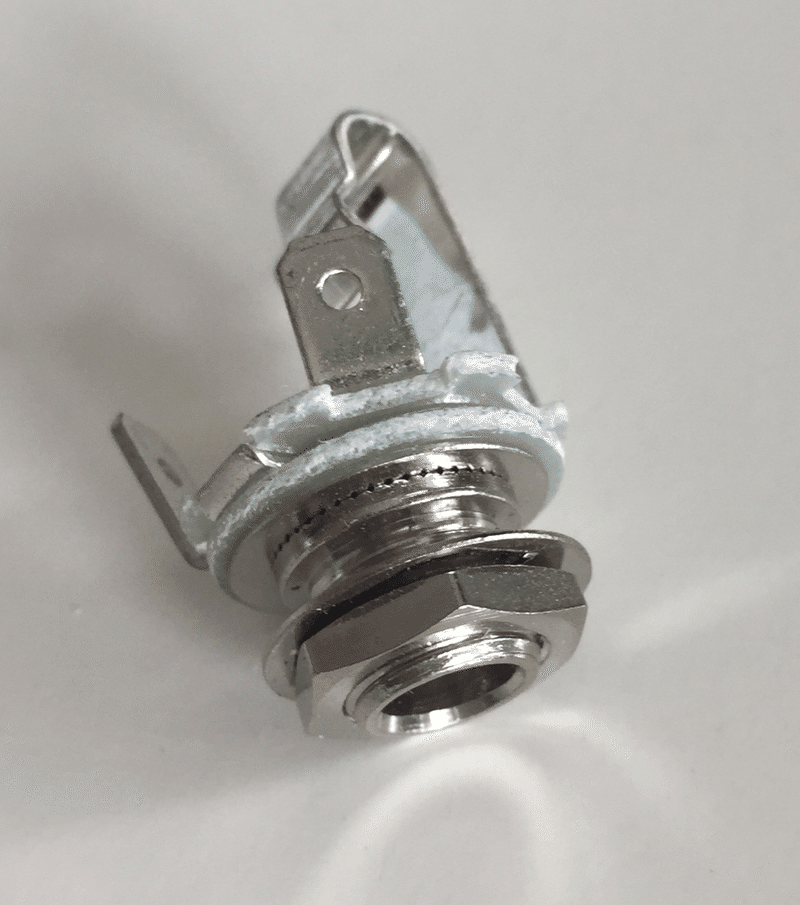

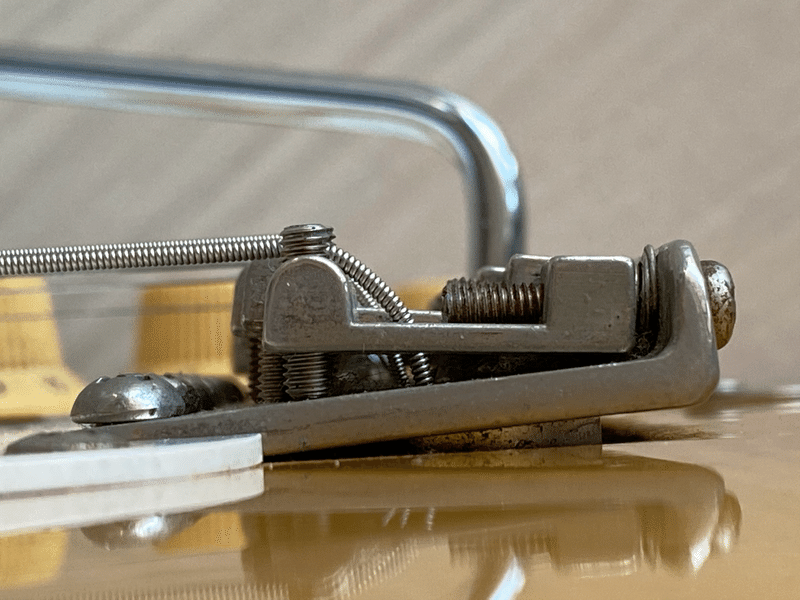

そしてマウント方法でも応用が利き、Fender Stratocaster の Jack Ferrule では、↑このように内側にナットを仕込んだ、ダブルナットロック方式が採用できますので、外に出すネジ部の調整が利くマウントができると共に、緩み止めになります。

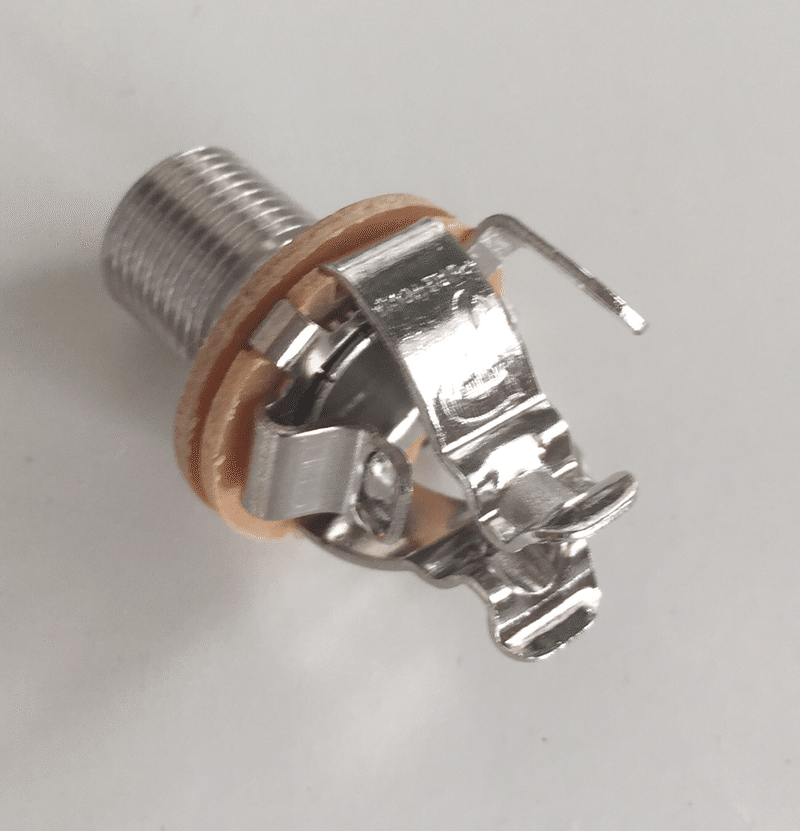

Fender Telecaster の Jack Ferrule に取り付ければ、↑このようにネジ部をわざと外側に出し、L 型プラグのケーブルが使用できるようになります。ご存知のように楽器にケーブルを接続する際にストラップを一度またぐ場合は、ギター側のプラグは L型を採用した方がトラブルが少ない傾向にあります。

見た目の好みはわかれるところですが、Stratocaster においても、わざと外側に出すことは、プラグを掴みやすくなるので抜き差しがしやすくなりますしロック付きプラグのケーブルも採用できます。

このナットのサイズは 3/8"-32 となっており、出た部分を隠すようなネジ山に合う部品がなく化粧ナットなども存在しないので、ここにも商品チャンスが存在していますね。Grolsch のガスケットでもぶち込んでおくのも手かもしれません(苦笑)。

Switchcraft社には MIL-SPEC. の C11 等もありますが、これはつくりがまるで違い、カッチリした感じが強いです。全体的にがっちりしており、耐久性においては群を抜いているでしょう。こちらはロング仕様ではありません。

L12B。例えばエンドピンジャックがまだ一般的ではなかったエレアコのアウトプットジャックの代替品として個人的に推奨しています。ホールド感は最高ですし、ステレオなので工夫次第で面白い使い方もできます。

Neutrik®︎AG / REAN NYS229 パテント切れの後発なのか、ヨーロッパ製品が日本に入って来ていなかったから存在を知らなかっただけか、かなりしっかりとしたコネクト感があり信頼性は高いです。CHINA の刻印があり、差し込み端子の使用が可能になっているなど、Switchcraft®︎ FA11同等品かと思います。個人的にはエフェクター など、ロングを使用する必要のない場面ではこちらを選択することが多いです。REAN NYS229L も存在するようなので、機会があれば試してみたいと思います。

Pure Tone Jack PTT1 は、Hot も Cold もダブルでしっかりプラグをホールドできる構造なので、プラグの種類にも左右されず、それまでのジャックが片持ち接点の為にプラグによっては動いた時にわずかな接触不良が発生するといった物理的問題もクリアしており、プラグとの接触面積で言えば群を抜いています。

抜き差しのスムースさ、ここはさすがに引っ掛かり感はあるものの“構造としては”ギター用ジャックの真打登場といったところです。

Les Paul Standard などジャックプレートが樹脂のギターやスイッチ付きプラグを使用される方にとっては理想的と言えると思います。取り付けのコツとしまして、ナット、フラットワッシャー、ジャックプレート、フラットワッシャー、ナットといった順番で、ワッシャーで樹脂プレートを挟んでダブルナットでロックする方法を推奨します。

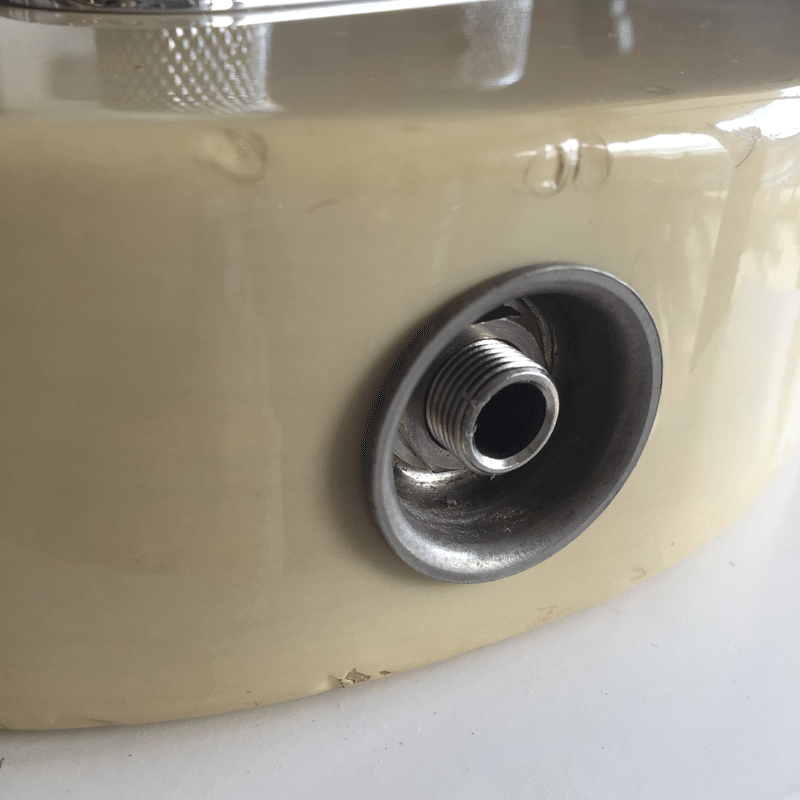

さて、このギター Fernandes ブランドの FST-60N です。東海楽器製造の逸品であり、当時、日本国内における製造工場の量産コピー精度がクライマックスを迎えつつあり、本国から製造依頼を勝ち取る(?)流れになる前夜のギターであると想定でき、オーナーによると1980年頃の購入だそうです。Nは他のボディーカラーよりも希望小売価格が 5,000.- 高く、若干重く感じますが、センと思われる美しい材が使われています。塗装はポリウレタンでしょうか。

トレモロアームは紛失されたとのことで、ミリサイズのアームを追加し、調整しました。3本ですがスプリング自体が強く、動作も重く響きも不十分に感じるため、まだ改善の余地ありです。

指板はR7.25 であり、フレットタングはメイプル部まで到達していました。この薄いローズウッドは化粧板とでも捉えていたのでしょうか...これは私の邪推です、ごめんなさい。1965年のあの感じが良く出ていると思います。

ネックも指板もかなり良い部位が使用されています。トラスロッドナットはヘックス型ですが、ここは実際の調整時を考えるとフィリップス型の方が使いやすいかもしれません。ほぼ真っ直ぐのままだった為、今回トラスロッドを触ることはありませんでした。アタリの個体であることがわかります。

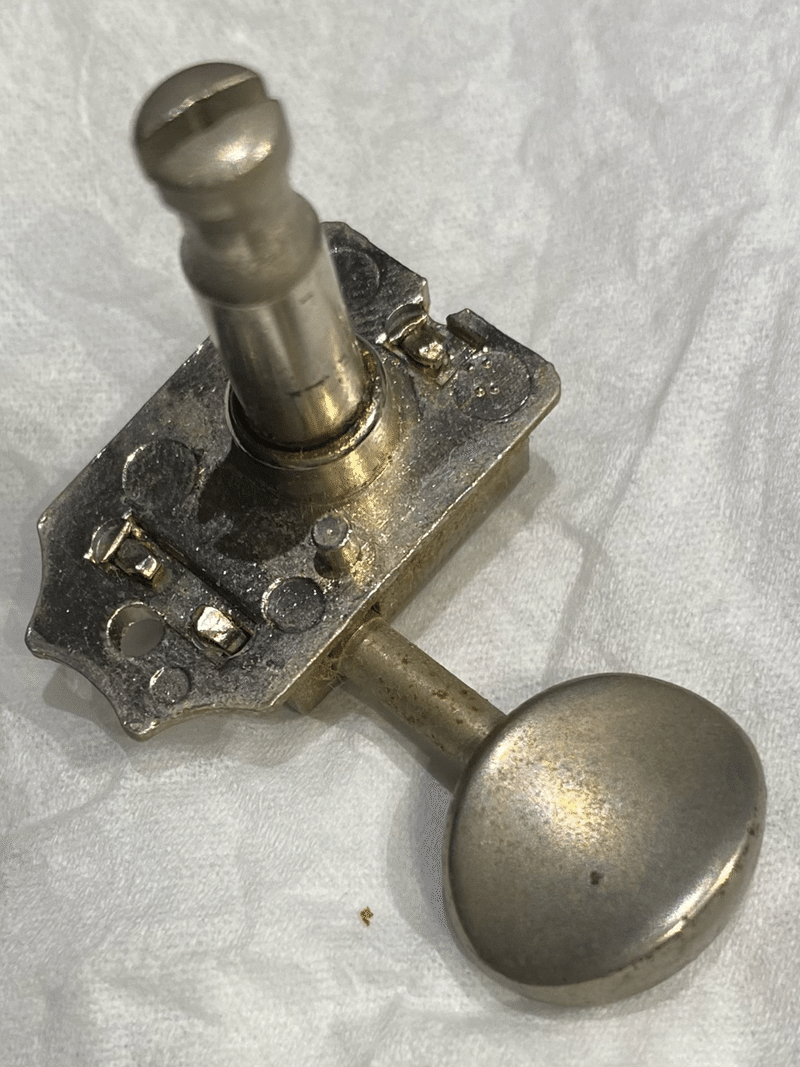

衝撃によるものと思われる1弦チューナーのガタつきが発生し、チューニング不能が認められたため、ギアカバーの変形をカシメ修理しました。

ストリングポストの弦を挿す部分が、Kluson よりも弦に対してタイトに設計されていたり、このチューナーベースにダイキャストを採用するあたり、企業努力を感じます。後の後藤ガットの ROCK-SOLID や C-A-R-D につながるものと思われるポストの支持機能が見られます。チューナーベース側にピンが立つ設計とし、ヘッド側に受け穴を加工、位置をズレにくくしていますが、これは工程を増やしただけのような気もします。ギアカバーのカシメ部の爪を小さく設計してしまったために衝撃に耐えられない結果となってしまった部分もあったかと思われます。2 ~ 6 弦は問題ありませんでしたが、全体的に動きがどうもぎこちないですね。

何故にここを塗ってる?!...大和魂かな...指示ミスかな...今となっては、ある意味この部分こそが Japanese vintageとしての貴重な一面かもしれません。ネックに関してはラッカー塗装と思われる感触やネックグリップの形状も最高ですが、全体としてフレットが細く背が低いゆえの弾き難さは感じました。

ブロックとプレートが一体化された部分もちゃんとコピーされ、サドルももちろんダイキャスト。その美しさは日本のダイキャストや研磨技術の高さがうかがわれます。このサウンドはブリッジ/サドルの材質によるものか…どうもリッチーブラックモアっぽい音に感じます。リアにもトーンを効かせる配線にすると使いやすくなる気がしましたが、この亜鉛合金ダイキャストという材質は音楽的には好みの分かれる部分かと思います。

本家もダイキャストトレモロは様々なタイプを発表していましたが、時期としてはFloyd Rose の誕生も脅威となり、新しいものを模索するとともにコスト削減も狙っていたと想像します。現在はそのどれもが廃番となっている現状から考えると、Original Stratocaster Synchronized Tremolo Bridge の完成度の高さを思い知らされます。

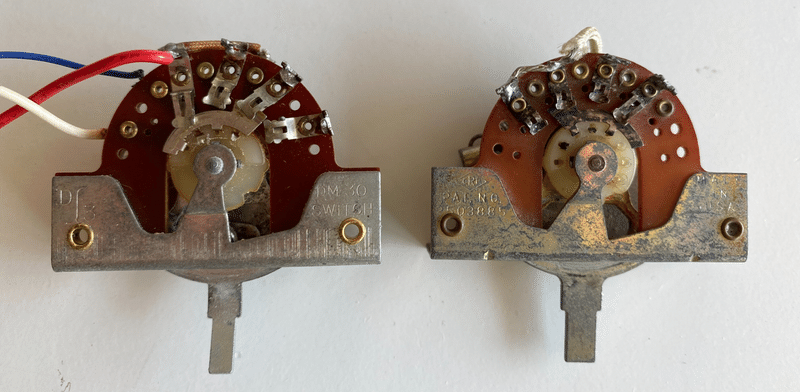

DM-30 と CRL 3way 。今回の修理対象となった日本製の DM-30 は CRL のコピー品であり、部品配置のミラー化やサイズ変更などで設計し、パテント侵害をクリアしていると思われます。スイッチノブの部分が衝撃等で比較的簡単に曲がってしまい、伴ってカシメ部なども破損し、接触不良に繋がったと思われます。修正はもちろん可能ですが、残念ながら部品自体の剛性が低いので、実際の使用を考慮すると交換がベストとなり、OAK 5way と交換させていただきました。

当時のフェルナンデスのカタログ拝見しますと、

「ハーフトーンが簡単に出せる5ポイントスイッチ。ハーフトーンでのテンションは柔らかくして、通常の3ポイントと区別している。」

と記載がありますが、これは 後にDM-50として発表される5点スイッチを登場させる前に、DM-30 のクリックポイントの山を削り、5点を表現した企業努力として尊敬できます。この DM シリーズ、ゴールドメッキバージョンが存在しますので、ちょっとそそられます(笑)。機会があれば試してみたいと思います。

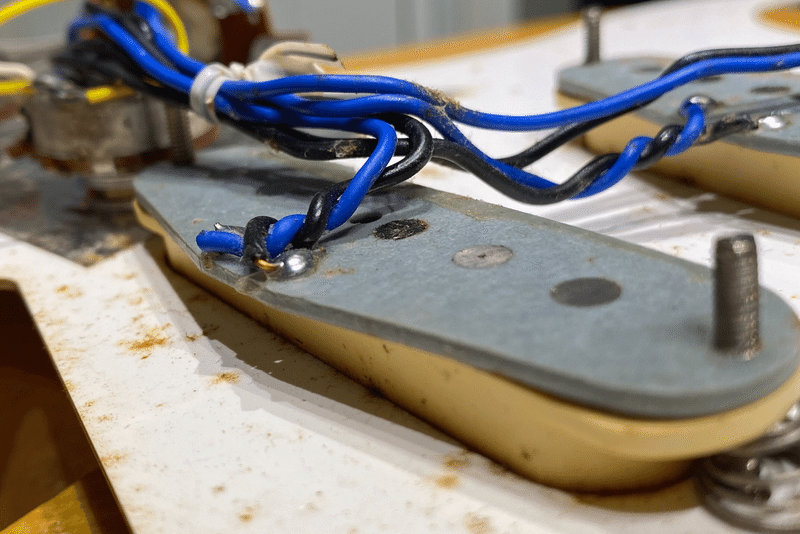

配線は汎用線で結線されており、今回これを流用する価値はないと判断し新規に配線しました。出力線はシールド線が使用されてましたが、ジャック交換に伴って交換しました。

ピックアップは全て良好でした。3個ともほぼ同じ抵抗値であったため、当時の量産体制の正確さが伺われ、巻き方がカッチリしているためか賛否両論ですが、個人的には完成度の高い素晴らしいピックアップの一つであると言えると思います。

フックアップワイヤーについては単芯線が使われており、長さが余っていたのが気になるところ。ですがご存知のようにここは種類によって劇的に音が変化するので、長さも重要な要素である可能性も否めません。ここは敢えてそのまま活かしました。

250kΩ ボリュームポット、トーンポットについては一部ノイズが出ていた為、洗浄し、通常使用可能となりました。ボリュームのみBカーブというのも現場の声を取り入れていた結果だと思います。キャパシターは IH473K (Green) でした。

ポットは当時、日本製は音漏れがない部分がフォーカスされていましたが、音のレンジの広さについてはCTS社やPEC製などに軍配が上がると思いますので、出口であるボリュームポットだけでも交換を推奨します。

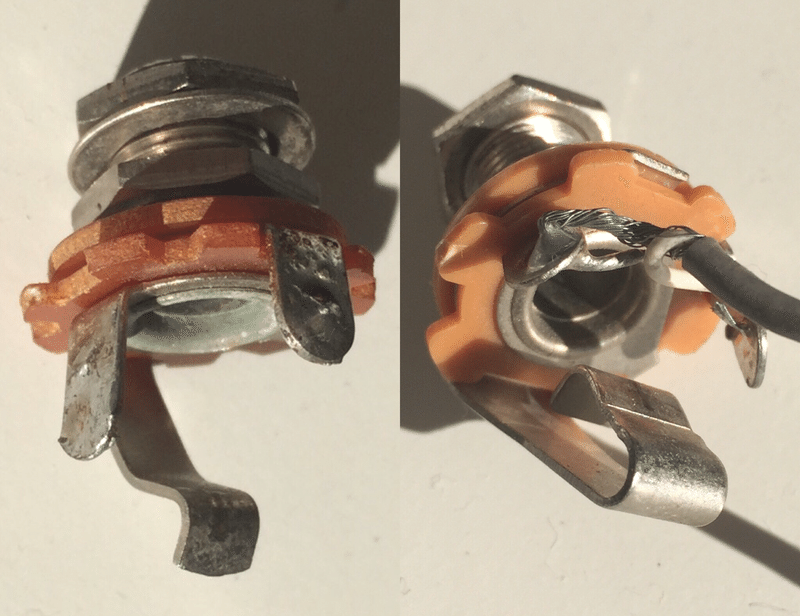

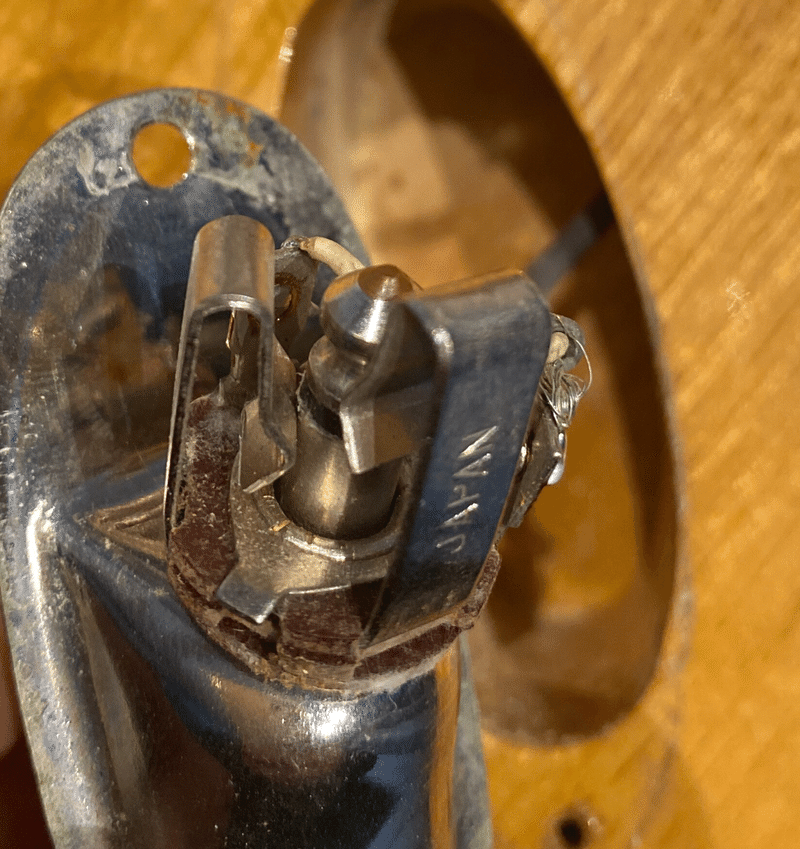

ジャックにはステレオが使われていた為、通常のモノラルよりはホールド感は高いです。ピックアップセレクトスイッチ同様、元々の構造の弱さ、欧米製プラグとの相性の悪さがあるため Switchcraft®︎ L11 への交換を選択しました。

残念ながらトラブルが多いのはスイッチとジャックです。せっかく素晴らしい部品構成で作り上げたサウンドも、ボリュームポットからの(Les Paul などの場合だいぶ長くなりますが、)出力線とジャックの選択によっては吐き出しきれない場合も考えられます。

ジャックプレートが 1ply 樹脂の Gibson Les Paul Standard に限っては、その不安定さ故、ダブルナット、ダブルフラットワッシャーを使用した Pure Tone Jack PTT1 の方が良さそうです。最近はニッケル鍍金のプレートも手に入り、ルックスへの影響はクローム鍍金ほどではありませんので、金属製ジャックプレートへの変更も一考の価値ありです。

この Pure Tone Jack の登場は衝撃的で、今後のギター界でのシェアは伸び続ける予感がしますね。一方、本家からも Switchcraft® 2T11 DUAL CONTACT というのを見かけるようになりました(2tipsの11番)、こちらも信頼性は高いでしょう。個人的には歴史観やコスト面も手伝って Switchcraft®︎ L11 を選択し続けると思います。

話が脱線しましたが、プラグとジャック、更にケーブルに関しては個人的嗜好も複雑に入り混じり奥の深い内容になりがちです。ここは質実剛健の部品を選んでおいて後は気にしない、忘れることが実は一番かもしれません。

Our purpose is that we,

Fernandes Electric Sound Research Group express the musicians' mind changed into exactly.

To researching the excellence of total balance that our instruments have to be.

FERNANDES CORPORATION LTD.

Japanese Vintage Guitar は輸入木材も贅沢に使用され、木材の部位の選択や塗装仕上げは、かなりハイレベルであり、いかに丁寧にお仕事をされていたかがうかがわれます。フレットをはじめとする金属部品や電装系の交換をすることで木材の良さを生かした、音のレンジを稼げる可能性はかなり高く、一生物のサウンドとなり得るかもしれません。

ご協力いただきました、このギターのオーナーに感謝申し上げます。最後まで閲覧いただき、ありがとうございました。Pōmaikaʻi

※ 当記事の内容につきまして、あくまで筆者独自の視点から執筆された内容であり、できる限り正確性等を保つため最大限の努力をしておりますが、執筆及び編集時において参照する情報の変化や実体験により、誤りや内容が古くなっている場合があります。

閲覧いただいた時点において、決して保証された内容ではありませんので、誤りや古い内容を予告なく訂正、削除することをご了承ください。

何かヒントになったとお感じ頂けましたら、左下の💛マークのクリックにご協力をお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?