泥臭いことができる人とは何か?

先日の記事を書いた後、メンバーから「泥臭いことができる人」ってどういうことですか?という質問をいただき、話してみるとかなりズレがあったので、ちょうど良い機会なので言語化してみます。

自分の考える「泥臭いことができる人」とは、『「実行」しながら「戦略」「戦術」にフィードバックできる人』だと考えています。

長時間労働を行う人でも、現場でひたすら実行のみを行う人でもありません。

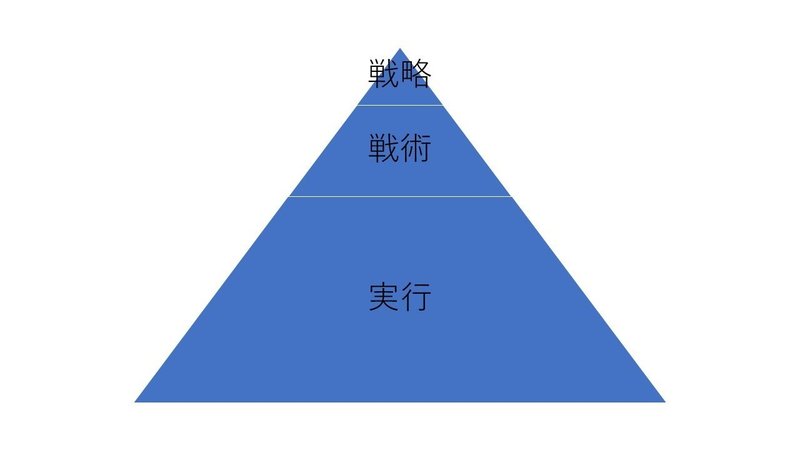

仕事の3分類「戦略・戦術・実行」

仕事の大半は問題解決だと考えているのですが、それらの仕事は「戦略・戦術・実行」のレイヤーに分けられます。

例えば、新規プロダクトの販売という場面において

戦略としては、こういうプロダクトで●億円の売り上げを3年後に達成するため、インサイド営業部隊を立ち上げる、などの大方針を決めます。

戦術としては、それを実現するために具体的に営業部隊を何人採用し、どこに配置して具体的にマーケティング部門と見込み顧客からの連絡をどういった連携をとりながら進めるといった小方針を決めます。

実行としては、上記で建てた戦略・戦術に基づいて、実際にお客様に電話で案内することなどを通じて、売り上げを立てていく行動をしていきます。

図ではピラミッド構造にしてありますが、どれが偉いではなく、単純に解く問題の抽象度の違いです。上に行くほど抽象的で、下に行くほど具体的な行動に落とし込まれます。

必要な工数としてはやはり戦略構築にかける工数に比べれば戦術構築にかける時間の方がかなりかかり、実行にはその何倍もの多大な工数が必要となります。

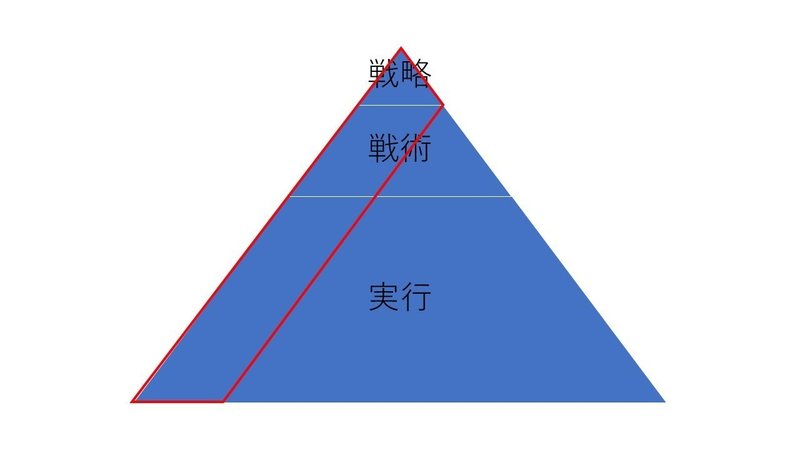

その際、このように戦略を担うものが一部の戦術・実行も担うことが大事だと考えています。

戦略構築時に誘惑される楽観

戦略構築時は、自分の達成したい目標に対してどうしてもリソースが潤沢にあると考えたり、現場で最適な動きができるであろうといった楽観の誘惑を受けます。

まだ抽象度が高い戦略構築時には様々な余白があり(例えば、営業担当が1日に担当できる顧客の数や受注率等)、どれだけ現実的に考えていたとしても実行をしてみると絵に描いた餅だったという状況は数えきれないくらい起こります。

その余白を楽観で埋めてしまうとその戦略はほぼ間違いなく失敗するのですが、戦略構築はこれはこれで非常に大変な作業なので、つい余白を楽観で埋めたくなってしまいます。

戦術構築時の思考リソースの足りなさ

戦術構築時にも考えるべきことは膨大にあります。よその部門とどう連携をとるのか、人をどこに配置するのか等、しかも実行が始まってからも戦術レイヤーを担う人は多くの余白を埋める作業があり、日々調整すべきことや用意すべきことに忙殺されます。

また、それらに加えて人材マネジメントなども担うとなると、それだけで管理すべき対象が爆発的に多くなり、思考リソースがとられていくため、戦略レイヤーや実行レイヤーのことまで考えることが非常に難しくなります。

実行の多忙さ・大変さ

実行の現場では、とにかくたくさんの業務があります。思考すること、気を払わないといけない事も多く、ワーク作業を行っていてもお客様からの電話やシステムのバグから、差し込みでやらなければいけない作業も多くでてきます。

こうした実行の現場で実務を行うと、それだけで思考リソースを使うので、戦略や戦術のことまで考えられるメンバーはごく一部になってきます。

実行の現場での知見を戦略・戦術に活かす必要性

変化の大きい事業を行う上では、実行してみて間違っていればすぐに戦略・戦術を修正する必要があります。このスピードによっては事業全体が命取りになるのですが、どうしても戦略や戦術の修正に対してはタイムラグが生じてしまいます。

戦略資料を見て「非の打ち所がない」戦略というのは存在すると思います。しかし、どれだけうまくいっている事業でも、現場を見てみると「完璧な現場」というのはなかなか存在しません。

実行の現場を見て、戦略や戦術レベルで見直すべきことはどの事業でも確実に存在し、タイムリーに修正する必要があります。

「合理的な役割分担」により、業務はレイヤーごとになる

しかし、現実的にはほとんどの事業において、実行現場からのフィードバックは戦略に伝わりません。それは、合理的に役割分担が行われているからです。

先述したように、実行の現場は非常に時間もかかり大変です。一日実行レイヤーの仕事を行うと、精神的にも肉体的にもへとへとになってしまい、戦略を考えることなど全然できなくなってしまいます。

そのため、多くの会社では「合理的に」戦略を考える人と実行を担う人は分けられています。別に戦略を考える人がサボっているわけでもなんでもなく、戦略を検討するリソースをきちんと確保するために合理的にこういった意思決定が行われています。

場合によっては戦略構築部分を戦略コンサルティング会社に委託し、実行の現場との距離が更に広がってしまうケースも多くあります。

この「合理的な役割分担」こそが、実行の現場での学びを戦略や戦術に活かせず、事業にとっての致命傷を起こしているのではないかというのが自分の仮説です。

経営陣は「マーケットと対峙する」実行業務を一定の割合行うべき

Grafferはこうした役割分担は必ずしも合理的ではないと考えています。

そのため、人数が増えてきて経営陣が実行レイヤーを担う必要がなくなった現在においても、一定割合経営陣が実行レイヤーの業務を行っています。

例えば自分の場合は、新しく潜在的な顧客を訪問し、自分で資料を作って弊社のプロダクトを説明し、興味を持ってもらうための行動などを行っています。

こうした業務の中で、「次に出す予定のプロダクトはどういった戦略で広めるべきか?」「弊社のプロダクトはどういった部分が顧客に刺さっているか」など、今後の戦略を検討するうえで非常に重要な示唆が多く得られます。

CEOの石井は、自身がプロダクトマネージャーとして担当プロダクトを持ったうえで、未だにかなりの時間コードを書き、デプロイしています。

こうした業務の中で、社内のプロダクトの技術的負債の状況や、ユーザーがどの程度弊社の製品を実際に使ってくれるのかなどを日々実感しています。

この二つの業務もそうなのですが、経営陣が担う実行レイヤーの業務は「マーケットと対峙する」業務であることがおすすめです。

なぜなら、社内向きの業務であれば、忖度などが働いて必ずしも厳しいフィードバックでないことがありえるからです。こうした社外向きのマーケットと対峙する業務であれば、マーケットからの厳しいフィードバックがもらえます。

自分がとても自信を持っているプロダクトと説明だったとしても、興味を持ってもらえないお客様にはその説明を聞きながら寝られることもあります。(恥ずかしながら、昨年一度ありました)

自分が絶対にこれは使われると自信を持っていた機能でもログデータは残酷で、全然使われずに涙を流すこともあります。

そうした「悔しい経験」は戦略・戦術にとって忖度の無い貴重なフィードバックをしてくれます。

実行を主に担当するメンバーも戦略・戦術へのフィードバックを意識するべき

また、こうした実行現場から戦略・戦術へのフィードバックはもちろん経営陣だけが意識すべきものではありません。

普段は実行レイヤーのみを担い、戦略・戦術を担わないメンバーであっても、現場での貴重な学びを戦略・戦術に反映する必要があります。

そのためには戦略・戦術を理解し(必ずしも資料が公開されているものだけが戦略ではありません。キーマンからの会話の中で戦略の方向性の理解が進むことなどもあるでしょう)、自分の実行の業務の中から見たズレや修正すべきポイントを能動的に探し、フィードバックをするような動きが求められます。

こういった、実行レイヤーの業務を行いながらも、戦略や戦術にフィードバックできる人こそが、「泥臭いことができる人」だと考えています。

大企業の経営者が実行レイヤーの業務を担うとどうなるか

NHKがBSでやっている「覆面リサーチボス潜入」という番組があります。

https://president.jp/articles/-/24779

もともとはイギリス生まれの番組で個人的にはそちらがすごく好きだったのですが、日本版も非常に評判が良いです。

この番組は、大企業の経営者に特殊メイクなどを施し、自社の現場に社長であることを隠して潜入させ、実際に現場で働かせます。

現場のアルバイトなどから社長が厳しいフィードバックをされながら働くのを見るのも面白いのですが、この番組のすばらしさは後半にあります。

社長が身分を明かした後に、現場に対して今度は何かしらの改善活動を行うのです。

現場を経験した経営者は毎回全員そこから何かを学んでいます。

その後その学びを実行に移す=実行現場での学びを戦略や戦術に活かしているのです。

各会社の社長がどんなことを実感し、それを戦略に活かしていくのかを見るのも非常に学びが多いのでお勧めの番組です。

余談:考えるに至った背景

こうした自分の考えは、かなり前職(リクルートという会社で働いていました)の影響を受けていると思います。

前職では、社長を連れての営業同行や、大きなシステムの本番障害時に執行役員自らがホワイトボードの前に立って一緒に障害対応を行うなど(しかも、実行のレベルとして非常に高く、隣で見ていて本当に勉強になりました)、経営が一定実行レベルの業務も行うことに違和感を持たない環境でした。

一方で、最近某省のキャリア官僚をやっている友人と話すことがあったのですが、昔の官僚は現場レベルの一次情報をとる機会が多かったのに、働き方に余裕がなくなったり民間との付き合いの制限が強まることなどが起因で、国家の戦略を考える上でも一次情報に触れる機会が減っていると危機感を伝えてくれました。

どういった業務においても、こうした泥臭いことができる環境をそもそも整えることの重要さを感じることが多い昨今です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?