女らしさがつくられたものなら、男らしさは生まれつき? 『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』より「はじめに」をためし読み公開

「女の子は生来的に数学が苦手だとか、月経周期のせいで優れたリーダーにはなれないという意見に対しては、批判と、豊富な証拠に根差した反論が向けられる。しかし男の子と男性に関しては、私たちはいまだに、彼らの問題点も短所も、そして長所も、生物学的な結果なのだという考えにしがみついている。女らしさはつくられたものだが、男らしさは生まれつき、というわけだ」(本文より)

ジャーナリスト且つ等身大の母親が、現代のリアルな「男の子」に切り込む『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』(レイチェル・ギーザ著、冨田直子訳)の2刷重版出来を記念して、本書より「はじめに――今、男の子の育て方に何が起こっているのか?」全文をためし読み公開いたします。ぜひご一読ください。

* * *

はじめに――今、男の子の育て方に何が起こっているのか?

文=レイチェル・ギーザ 訳=冨田直子

数年前の晩春、ちょうど息子が10歳の誕生日を迎える頃のことだった。近所に用事があって2人で外を歩いていると、息子の友達の男の子が歩道をやってくるのが見えた。子どもたちは大きな声で楽しげに名前を呼び交わし、すれ違いざまに立ち止まると、お互いに身を傾けて近づき、右手を握り、右肩どうしを押し付け、左手で背中を軽くたたき合う。そうして、ごくスムーズに握っていた手を放し、ふたたびそれぞれの向かっていた方向に歩きだした。

男性同士が、手を打ち合わせたり、握りこぶしをぶつけたり、複雑な手の動きを組み合わせた「ダップ」と呼ばれるあいさつを交わしたりする光景は、私にとってごく見慣れたものだった。バラク・オバマ米大統領が2012年にバスケットボール男子オリンピック代表チームを訪問したときの、有名なgif動画がある。大統領は、年配の白人スタッフとどうということのない握手を交わしたあと、満面の笑顔でスター選手のケビン・デュラントのほうを向き、2人は手のひらを打ち合わせ、肩をぶつけ、背中をたたき合う。このようなあいさつのルーツは、アフリカ系アメリカ人文化にある。シカゴのアーティスト、ラモント・ハミルトンは、2014年の写真プロジェクト「Five on the Black Hand Side(訳注:手の甲をタッチ)」のなかでダップの歴史をたどり、その起源を、ベトナム戦争中の1960年代末、米軍の黒人兵士たちが団結・友愛・生き残る力のシンボルとして交わしたあいさつに見出している。しかし、黒人によって創案されたものの多くがそうであるように、今ではこのあいさつもメインストリーム文化に取り込まれ、活発でスポーツ好きな若い男性層ではとくに、人種を問わず広まっている。彼らのなかでは、ダップは政治的団結というよりもクールな男らしさの象徴であり、男性にとって社会的に認められている愛情表現手段なのである。いわば「ハグの男版」なのだ。

息子と友達が握手を交わすようすを目にしたのは、私にとってちょっとした驚き体験だった。子どもがいつのまにか成長して、異世界の住人になり始めていることに気付いたときの、うれしいような悲しいような、親としては複雑な瞬間である。彼が誰を真似ているのか、これほど堂々となめらかな動きになるまでどれだけ練習したのか、私にはまったく見当がつかない。まるで生まれながらに身に付いていたかのようだった。

子ども時代から思春期の初期へと、男性としての行動様式を身に付けていく息子の姿を見て、私はほかの親よりも強い驚きを感じたのではないだろうか。私と妻は、息子を1歳のときに養子に迎えた。遺伝子的つながりがないため、「ユーモアのセンスはあなた似」「器用なのは私似」といった比較はできないし、どちらの親も自分自身は男の子としての体験をしていない。そして息子は、わんぱくでスポーツやビデオゲームやスケボーが大好き、じっとしているのが苦手で下品なおふざけが好きという、伝統的な男の子らしさによく当てはまるタイプなのだ。あるとき、親戚の1人が冗談で「こんな男の子の見本みたいな子が女親2人の家庭に来るなんて、運命のいたずらだね」と言ったことがある。しかし、私はそんなふうには捉えていない。息子のやんちゃな元気の良さが、とくに女性よりも男性らしい特性とは感じなかったし(荒っぽい女の子なら私はたくさん知っている)、愛情深くて思いやりのある面が男の子らしくないとも思えなかった(優しい男性もたくさん知っている)。叔父、祖父、家族ぐるみの友人、先生、メンター、コーチと、息子にとってお手本になる男性はいつも周りにおおぜいいた。8歳の頃に、お父さんがいたらいいなと思ったことはあるか、いなくて残念だと感じたことはあるか、と聞いてみたことがある。彼は少し考えてから「ひとつだけある。お父さんがいたら、もっとマクドナルドに行けると思う」と答えた。私は聞き捨てならないとばかりに「マクドナルドに行かないお父さんもたくさんいるよ。お隣のお父さんはベジタリアンだし、私の友達にはオーガニックの肉しか買わないと決めているお父さんもいるでしょう」と反論する。すると息子は、だから言わなきゃよかったと肩をすくめて「わかったよ。でもとにかく、お母さんたちレズビアンはぜったいマクドナルドに連れてってくれないよね」と言った。

正直なところを言わせてもらおう。家族の内輪ジョークになった幼い頃のマクドナルド禁止令はさておき、妻も私も、女2人で男の子を育てることの意味について、とくに深く考えてはいなかった。ひげ剃りを覚えるときが来たら叔父さんの誰かに聞けばいいと思っていたし、それ以外の、礼儀・順応性・共感力・誠実さ・粘り強さといった、子どもが教わるべきほとんどのことがらに性別は関係ない。それよりも私たちにとって重要な問題は人種だった。私と妻は白人で、息子はアニシナベ族(訳註:北米大陸の先住民族)なのだ。息子の自己意識という点では、ネクタイの結び方や野球のボールの投げ方を知っているかどうかよりも、先住民族のルーツや文化への結びつきをしっかり保てるようにと神経を使っていた(ちなみにネクタイとキャッチボールは妻が教えたが)。

それに、この点については、私たちの考え方にある種の偏向もある。私たちは養子に迎えるのは男女どちらでもよいと思っていたし、男の子でも女の子でもたいして育て方が変わるとは思っていなかった。身近な友人たちのあいだでも、またLGBTQ2(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クィア・トゥースピリット)コミュニティ全体においても、ジェンダーというコンセプトは、要塞ではなく遊園地なのだ。男性らしさ、女性らしさのルールは問い直され、誇張され、めちゃくちゃにされる。息子が幼児の頃から過ごしてきた環境には、マッチョから中性的なタイプまで、ありとあらゆる男らしさを表現するありとあらゆる男性がいたし、高校のアメフト選手として活躍した過去をもちながら女装すればものすごい美人という、その両極を体現したようなゲイの叔父もいた。それに、マスキュリニティは男性に限られた性質ではない。息子の周囲には男っぽい女性もいる。その最たる例が私の妻だ。彼女は髪を床屋で切り、両腕はタトゥーで覆われ、40代の今でもしょっちゅう10代の男の子に間違われている。私たちは幼い息子を、厳格なジェンダーにあてはめることなく育てようとした。良きフェミニストの母親らしく、おもちゃのお料理セットもきかんしゃトーマスの列車も、どちらも買い与えた。そういったことが、息子のジェンダーステレオタイプ防止にどのくらい効果があるかはわからなかった。当時は、彼が大人になるのははるか遠い先の話に思えたし、どんな男の人に成長するのかなんて想像もできなかった――あるとき突然、その日がやってくるまでは。

息子が友達とダップを交わす姿を目にして、私はハッとした。いつのまに、こんなに「男っぽく」なっていたのだろう? これから、男の子から男の人への過渡期となる年月をとおして、彼はどんなふうに変わっていくのだろう? そのとき以来、私はジェンダーの決まりごとやマスキュリニティに関して周囲の世界が発しているメッセージについて、より真剣に考えるようになった。息子はそれらのメッセージから、暗黙のうちに、あるいは明示的に、男性文化や男であることについて学んできたのだ。息子にとって、男であることは、どんな意味をもっていたのだろう? 単純に、凝った握手のようなほほえましい儀式に通じたり、バスケットボールやシューティングゲーム「コール・オブ・デューティ」のような「男子の遊び」を好むことだろうか? あるいは、攻撃性や感情的解離のような、男性性のより悩ましい側面も意識されていたのだろうか? 男性であることを、女性との比較においてはどう感じていたのだろうか? そして今、息子はティーンエイジャーになったところだ。折しもマスキュリニティが厳しい視線にさらされるようになったこの時代に、彼は大人になっていく。「男性特権」「父権社会」「女性嫌悪(ミソジニー)」「男らしさの有毒性」――大学のジェンダー研究室で用いられていたこれらの言葉はメインストリームで通用するようになってきたし、ソーシャルメディアでは「マンスプレッディング(訳註:manとspreadingを組み合わせた言葉。男性が公共交通機関の座席で脚を広げて座りスペースを占領すること)」や「マンスプレイニング(訳註:manとexplainingを組み合わせた言葉。男性が女性に対し、ある事柄について、相手が自分よりも多くを知っているという事実を考慮せず上から目線で解説すること)」といった行為が批判されている。

同時に、今、マスキュリニティが切実に脅かされている、と感じている人たちも存在する。男性の権利の擁護者、ナンパ師、怒れる男性ゲーマーなど、変化する社会秩序に大なり小なり混乱と憤怒をおぼえる男性たちが集まるネット掲示板やウェブサイトが隆盛しているのは、その表れである。彼らの多くにとって、フェミニズムや女性のあげてきた業績は、男性を弱体化し、自然なジェンダー役割をひっくり返してしまうものなのだ。ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の社会学者で、『Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men(ガイランド:この危険な世界で少年は男になる)』『Angry White Men: American Masculinity at the End of an Era(怒れる白人男性たち:去りゆく時代とアメリカのマスキュリニティ)』の著者であるマイケル・S・キンメルは、女性・移民・有色人種の台頭によって権利を侵害されたと感じている彼ら、おもに白人男性から構成されるこの一部の層に通じる雰囲気を、「権利の不当な剥奪感」というフレーズで表現している。

「権利の不当な剥奪感」を極端なかたちで表現したのが、2014年5月23日、カリフォルニア州イスラビスタで銃を乱射し6名を殺害して自殺した、22歳のエリオット・ロジャーだった。ロジャーは小さい頃から問題児で、不安感が強く人付き合いが苦手で孤立しがちであり、学校ではいじめられていた。ティーンエイジャーになると、ゲーム「ワールド・オブ・ウォークラフト」や、「PUAヘイト」のようなネット掲示板の世界にひきこもるようになった。「PUAヘイト」は、女をモノにする技を自慢するナンパ師たち(pickup artist=PUA)を嘲る掲示板であった。彼女を見つけられないロジャーは、ここで仲間の「インセル」(訳註:incel = involuntary celibate、不本意な禁欲主義者。自ら選択したわけではなく、ただモテないためにセックスをしていない人を指す)たちとのあいだに共通の大義を見出した。彼は、掲示板への投稿やYouTubeに掲載した動画のなかで、「体がでかくて、見た目もふるまいも獣みたいな男じゃないと女が手に入らない。女はいまだに動物的な強さを優先するという事実が、女の頭脳が進化していないことを証明している」と、自分を拒否した女性たち、そして彼女たちが好む男性たちの双方に対して不満をぶちまけていた。

事件の数時間前に投稿した動画ではこのように語っている。「僕を拒否し、見下し、クズみたいに扱いながら、ほかの男に身を捧げた女の子全員。僕より楽しい生活をして、セックスしている男全員。おまえら全員を憎む。おまえらにふさわしい罰を下すのが待ちきれない。全員抹殺だ」。また、「僕のゆがんだ世界」と題された137ページに及ぶ文書を、担当セラピストのほか、知り合いや家族数名にEメールで送信しており、その文書には、ステータスや権力への執着、そして「生まれてこのかた童貞の苦しみ」に耐えなければならない自己嫌悪と屈辱がつづられていた。犯行の日、ロジャーはまず自宅アパートメント内で男性3人を刺殺する。そして、自分に魅力を感じなかったという「罪」で「アバズレども」を罰する、という計画に従い、車を運転して近所にある女子寮に向かった。そこで建物の外を歩いていた女性3人に発砲してうち2人を殺害、その後コンビニエンスストアで男性1人を射殺する。車で逃走中に警察と撃ち合いになり、通行人13人に傷を負わせたのち、最後は自身に銃口を向けて自殺した。

ロジャーの殺人行為は極端な例ではあるが、女性に対する揺り戻し的反発が高まっているなか、予想もつかなかった結果というわけでもない。ロジャーは精神的に異常をきたしていたとはいえ、彼の発言と、彼が出没していたネット掲示板に書き込まれていた大半の内容とのあいだに、それほど大きな違いはない。彼の行為によって浮き彫りになったのは、権力・お金・ステータス・女性からの好意は自分たちの生得権なのだとこれまでずっと教わってきた男の子や男性の意識と、女の子や女性がますます主体性や自活力、権力、選択肢をもつようになっている現代社会の実情とのあいだに、軋轢が高まっていることである。事件の直後、ソーシャルメディアでは、男性から女性に向けられた暴力や嫌がらせの事例や体験をシェアするハッシュタグ#YesAllWomenが広まり、女性への攻撃がいかに普遍的に行なわれているかが明らかになると同時に、ロジャーの心情はより広範な男性たちの反感を代弁していることが示唆された。もちろん、男性がみんな暴力的であったり、憎悪を抱いているわけではない。しかし、ロジャーのような「思い通りにならない女性を罰したい」という願望は珍しいものでもない。フェミニストで哲学者のケイト・マンは、ロジャーについて述べた文章のなかで「しばしば女性嫌悪は、女性をその立場から引きずり下ろし、もとの低い立ち位置に戻したいという欲求から生まれている。そのため、より高いところに到達した女性ほど、そのぶん大きな転落を求められる」と考察している。

ジェネレーションX世代の私が経験した少女時代から思春期にかけても、進歩と後退が衝突する似たような状況があった。性の革命と第二波フェミニズム後の時代に育った私にとって、教育やキャリアや自由な生き方を手に入れる可能性は、私の母や祖母の時代には考えられなかったほど広がっていた。しかし世論に目を向ければ、女性が勝ち得たもののせいで、女性の幸せが犠牲になり、男性のアイデンティティや自尊心が脅かされている、というストーリーがつくりあげられていた。私がティーンエイジャーだった1986年には「ニューズウィーク」誌が40歳の独身女性は結婚するよりもテロリストに殺される確率のほうが高いと警鐘を鳴らすトンデモ記事(のちに反証された)を掲載した。

その3年後の1989年12月6日、マルク・レピーヌという25歳の男性がカナダのモントリオール理工科大学にライフルと狩猟用ナイフで武装して侵入し、エリオット・ロジャーによる襲撃の前例とも言える凄惨な事件を起こした。レピーヌは工学教室に入ると、そこにいた男子学生と女子学生を分離させ、女子学生たちに向かってこう言った。「お前たちはみんなフェミニストだ、おれはフェミニストが嫌いだ」。彼はその場で女性6人を殺し、その後さらに8人を殺したのちに、ライフルで自殺した。レピーヌは同校の工学部に入学志願したが不合格となっており、彼が残した遺書には、自分の人生がだめになったのはフェミニストのせいであり、男性から職を奪うことになるため女性はエンジニアになるべきでない、という考えが述べられていた(カナダでは、このモントリオール理工科大学虐殺事件の起こった日は「女性への暴力に対抗する国民の記念日」に制定されている)。

ロジャーと同様、レピーヌも重大な精神的問題のある危険人物だったが、彼の抱くフェミニストへの怒りに、私は既視感を感じた。私の大学時代、女性学の授業の必読リストには、ベル・フックスの『Talking Back (トーキング・バック)』、スーザン・ファルーディの『バックラッシュ』(伊藤由紀子・加藤真樹子訳 新潮社、1994年刊)、ナオミ・ウルフの『美の陰謀』(曽田和子訳 阪急コミュニケーションズ、1994年刊)が含まれていた。1960年代以来、女性たちは長い道のりをやってきたものの、真の平等――賃金の平等、生殖の権利、人種間の平等、暴力やハラスメントからの自由――はつかみ取れていないのだと、彼女たちは訴えていた。それどころか、1980年代末になるとフェミニズムは「死んだ」と断言され、さらには、不妊から、結婚適性のある男性不足、女性のうつ、摂食障害の急増まで、フェミニズムがあらゆる問題の原因だという濡れ衣を着せられた。

私の子ども時代と息子の子ども時代を隔てる30年間で、性役割やジェンダーに対する期待意識は徐々に発展し、進歩を続けてきた。ミレニアル世代の女性たちはフェミニズムを活性化させ、女性の権利運動を、ダイナミックで包括的で同時交差的なものへと再構成している。ちなみに同時交差性、あるいはインターセクショナリティとは、1980年代に米国の法学教授であるキンバーレ・クレンショーが、重複する社会的アイデンティティ(例:黒人かつ女性かつ同性愛者、障がい者かつイスラム教徒)を言い表すためにつくった造語である。ビヨンセもケイティ・ペリーも、誇りをもって自らをフェミニストだと宣言しているし、雑誌「ティーン・ヴォーグ」やウェブマガジン「ルーキー」では、レイプカルチャー、生殖の権利、トランスジェンダープライドを取りあげた記事が掲載されている。女の子向けのポピュラーカルチャーでも、「インサイド・ヘッド」「ドックはおもちゃドクター」「モアナと伝説の海」といった映画やテレビ番組で強く賢い女性のキャラクターがたくさん見られるようになった。「ワンダーウーマン」も映画化され、「スターウォーズ」にはジェダイの女性主人公としてレイが登場した。文化全体で見ると、フェミニニティや女性であることについての固定概念にはいくつも穴が穿たれ、今やガールパワーは大半の人々に喜ばしいものとして受け入れられている。女の子は、スポーツをすることも、科学や数学で優秀な成績をとることもできるし、デリケートさと強さの両面をもち、大きくなれば兵士にも大統領にも先生にも医者にもエンジニアにもなれると、そう考えるようになった。また、ジェンダーステレオタイプが女の子の自尊心や行動や進路に与える影響については、学術研究やメディアでふんだんに取り上げられている。多様性のある強い女性ロールモデルが必要であると認識されているし、バービー人形やポルノが女の子の身体イメージやセクシュアリティに及ぼす影響は明確に分析され、批判されている。

しかし私たちは、男の子に対するジェンダーステレオタイプやその影響についても同じくらい熱心な配慮を向けてきたとは言えない。ベル・フックスは2004年の著書『The Will to Change: Men, Masculinity, and Love(変わろうとする意志:男性・マスキュリニティ・愛)』において、フェミニズムの過失のひとつは、「新しいマスキュリニティや男性のありかたについてのガイドラインや方策が必要であるのに、その土台となるべき本格的な少年時代研究をしていないことだ」と主張する。研究不在の理由のひとつは、性差別的社会において一般的に男の子は女の子よりも高いステータスにあるため、得することはあっても損はしていない、と想定されているからである。しかし、フックスが指摘するように、「ステータスも特権で得られるものも、愛されることと同じではない」のだ。たしかに私たちは、マスキュリニティにある種の性質――例えば、身体的な攻撃性、性的な支配性、感情的にストイックで、タフで、自己制御力があること――が期待されていることに対しても、そして、そのような期待を満たしているか否かに関わらず男の子たちの全員に及ぶ影響に対しても、充分に批判的な視線を向けていなかった。そして、このようなマスキュリニティのルールを認識したり批判するときがあっても、それはたいてい暴力行為や学校銃撃、集団レイプ、オンラインハラスメントといった事件が起こったときか、あるいは学力低下、モラトリアム化、うつ病や自殺率の増加など、男の子の抱える危険にかんする統計結果を受けての反応であることが多い。私たちは、男の子のことを恐れるか、心配するかのどちらかなのだ。しかしそんな感情は、彼らの役には立たない。むしろ彼らを、暴力をふるい、大学からドロップアウトし、携帯電話やビデオゲームやポルノに依存し、両親の家の地下にある自室にこもり、ネット掲示板で過激思想に感化され、ドラッグに溺れ、ギャングに巻き込まれる――そんな病的な存在として捉えるようになる。

このように捉えられる「男の子」は、疑問の余地のない、不変で均質的なアイデンティティであり、男の子そのものが問題なのだ、という扱いをされる。彼らが周囲からどのように認識され、自分自身をどのように認識するかを決定するうえで、大人や幅広い文化が果たしている役割についてはほとんど考えられていない。また、男の子たちがそのときどきの自分の必要性に応じ、主体性をもってマスキュリニティの規範に従ったり、あるいは反抗したりするという可能性も認めていない。じっと座っていられない子、すぐにけんかを始める子、クラスメイトの女の子に嫌がらせを言う子、本を読むのが大嫌いな子、シューティングゲームばかりしている子――彼らについて、自明の理のように「男の子だから」という言葉で片づけてしまっていいのだろうか? それとも、なにか別の働きかけがあるのか? 自分たちが生まれるずっと前につくられたルールに反応し、順応しているのではないか?

性の革命、フェミニズム、公民権運動、技術革新、グローバル化。これらの動きが重なり合った結果、男性であることの意味はかつてないほどに変化した。ハナ・ロジンは、2012年のベストセラー著作『The End of Men and the Rise of Women(男性の終わり、そして女性の台頭)』のなかで、次のように書いている。「私は、男性だけでなく女性にとっても、なにか巨大な動きによって経済と文化がシフトしたのだ、と気付き始めた。これから男も女も、まったく新しい働きかた、生き方、恋愛の仕方に適応しなくてはならないだろう」。学校でも、職場でも、家庭でも、一部の女性が男性を追い越している現状を描き出しながら、男女の力のバランスは根底から決定的に変わったと、ロジンは主張する。そして、フェミニニティやマスキュリニティについての古い考えが捨て去られるとともに表面化してきたのが、それに代わるべきものは何か、という不安感である。このような不安定な変わりゆく時代のなか、女性の権利や権力が強まるということは男性が弱くなることだ、という考えが広がってきた。そしてこの考えは、少年少女たちにも伝わっている。MTVが2015年に行なったジェンダー偏向に関する世論調査から、若い男性は平等性について複雑な感情を抱いていることが読み取れる。14歳から24歳までの男性のうち、27パーセントが女性の地位向上のために男性が犠牲を払っていると答え、46パーセントがフェミニズムは男性への悪意をはらんでいる、と答えている。

男の子や若い男性たちが、なぜそんなふうに思うのか理解するのは、難しいことではない。ジェンダーの平等化とは単に女の子をパワーアップさせることだ、と捉えるなら、自分たちにとって何の得があるだろう? かつてグロリア・スタイナムは「娘の育て方が息子の育て方に近づいているのは喜ばしい。でも、息子の育て方が娘の育て方に近づくまでは、本当の解決にはならないだろう」と言ったことがある。別の言い方をするなら、真の永続的な変革のためには、フェミニズムは女の子や女性の生き方を変えるだけにとどまってはならない。男の子や男性の生き方も変えなくてはならないのだ。私の友人に、コメディアンで作家のエルヴィラ・カートがいる。カートは一男一女の母親だが、彼女のスタンダップ・コメディのネタに、娘と息子を育てているフェミニスト母としての心情を表したものがあった。彼女いわく、娘に対してはいつも自尊心をできるだけ育てようと、あなたは才能があって賢くて強い、大きくなったら何にでもなれる、と言い聞かせている。一方で息子はというと、白人男性として放っておいても社会的序列のトップになる立場だから、ちょっとだけ、ほんのちょっぴり、自尊心を損なってあげるとバランスがとれてちょうどいいよね――というものだ。もちろん、これはジョークである。でも、彼女はここで、若い男性たちの幸せについて考える人ならだれでも悩ましく感じるジレンマを描き出している。男であることと、ミソジニーや無条件の男性権利意識とを切り離すにはどうすればいいのだろう? マスキュリニティについて社会から受け取るメッセージについて批判的に考え、自分や他人を傷つけるようなジェンダー期待をはねのけるために、どんな手助けができるだろうか? 男の子や男性にとってより自由で広がりのあるマスキュリニティのかたちをつくるうえで、フェミニズムや、女の子と女性の平等を目指す闘いから学べるものは何だろうか?

この本、『ボーイズ』は、私自身の息子のためにこれらの質問の答えを出したい、という気持ちから始まった。男性として良い人間に育てたいから、というだけではなく、ありのままの自分を表現してよいのだと息子に感じてほしいからだ。この本は、マスキュリニティへの反対論ではない。男性も女性も、男の子も女の子も、私たちみんなのために、男であることの意味を再考し、つくり変えていくにはどうするべきかを考えたものである。ジェンダーと性の社会的・生物学的根拠について見ていくことから始め、第1章では「マン・ボックス」の概念を説明する。マン・ボックスとは、「男であること」が一般的にどのように意識され理解されているのか、そしてその認識がどのような結果につながっているのかを表すために用いられるメタファーである。第2章では、性差やジェンダー差の科学、および、性やジェンダーの標準型に当てはまらない人たちに向けられる不安感を取りあげる。第3章から第6章にかけては、男の子やマスキュリニティに関するこういった認識が、友達関係、学校、スポーツ、ポピュラーカルチャーという場面において、具体的にどのように表れているかに注目する。最後に第7章では、アルバータ州カルガリーで行なわれている性教育プログラムを紹介する。ここまでの知識すべてを実践に移したような素晴らしいプログラムで、参加者は、ジェンダー規定について批判的に考え、健やかな友達関係や恋愛関係を築き、コミュニケーションやリーダーシップの力を伸ばし、感情面や心理面の健康に気を配ることを学ぶ。

『ボーイズ』を書いているあいだじゅうずっと、そして特に、若い男性が暴力の加害者や被害者となる事件であれ、男の子たちが全体として何かしら困難な状態に陥っているという調査報告であれ、男の子の窮状を伝える新たな報道があった後にはなおさら、私はよく友人や仕事仲間から、男の子たちの未来はよくなると楽観的に感じているか、と尋ねられたものだ。当時も今も、私は希望をもっている。冒頭の息子の友達との出会いから数か月後に体験したあるエピソードが、その理由だ。息子のホッケーチームがトーナメント試合で他の町に遠征に行ったときのことである。その週末は、チームとその家族がホテルに宿泊し、ひとつの階をまるごと占領していた。1日目の夜に、私たちの部屋で、お菓子を狙いがてら集まってきた男の子たちが6人ほど遊んでいた。私はそばで片づけをしていたのだが、そのとき息子が、隅のほうに目立たないように置いていたテディベアをつかんで、ぎゅっと抱っこした。息子は当時10歳か11歳で、大半の子はお気に入りのぬいぐるみやブランケットを卒業している年頃である。でも、この「ブルーベア」は私たちの家族になる前から息子といっしょで、里親家庭から私たちのところに移るときにも息子を安心させてくれたお守りのようなぬいぐるみだ。なかなか手放すことはできず、旅行に行くときもいつもいっしょだった。すぐに、ほかの男の子たちは息子がクマを抱っこしていることに気付いて、遊びが止まった。私は凍り付いた――思春期のわずか手前の、身体の大きなスポーツ少年たちの一団が、息子をからかうのではないかと思ったのだ。一瞬の沈黙があり、ここからどうなるか、という緊張が全員のあいだに流れる。「みんな、ブルーベアを紹介しよう」と、冗談っぽくその緊張を破ったのは息子だった。すると瞬時にほかの男の子たちもリラックスし、同じような打ち明け話を始めた。1人は犬のぬいぐるみを連れて来ていたし、もう1人はゾウさんをもって来ていた。別の子は、いくつかぬいぐるみをもって来たかったけど誰ももって来ないだろうと思ってやめた、と言う。そしてまた、男の子たちはレスリングやポケモンカードの交換といった遊びに戻っていった。

恥ずかしかったのは私だ。息子のことではなく、自分自身が、である。げっぷを連発してふざけている、この騒々しい男の子たちが私に教えてくれたのだ――人はジェンダーに関係なく、タフさと優しさ、勇敢さと繊細さ、競争心と思いやりという、人間に備わるあらゆる性質を同時にもつことができるのだということを。これは、そんな彼らのための本だ。

※転載にあたり、改行および画像を加えています。

* * *

《書誌情報》

『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』

レイチェル・ギーザ=著 冨田直子=訳

四六・並製・376頁

ISBN: 9784866470887

本体2,800円+税

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK228

好評7刷

〈内容紹介〉

自身も男の子の親である著者のギーザは、教育者や心理学者などの専門家、子どもを持つ親、そして男の子たち自身へのインタビューを含む広範なリサーチをもとに、マスキュリニティと男の子たちをとりまく問題を詳細に検討。

ジャーナリスト且つ等身大の母親が、現代のリアルな「男の子」に切り込む、明晰で爽快なノンフィクション。

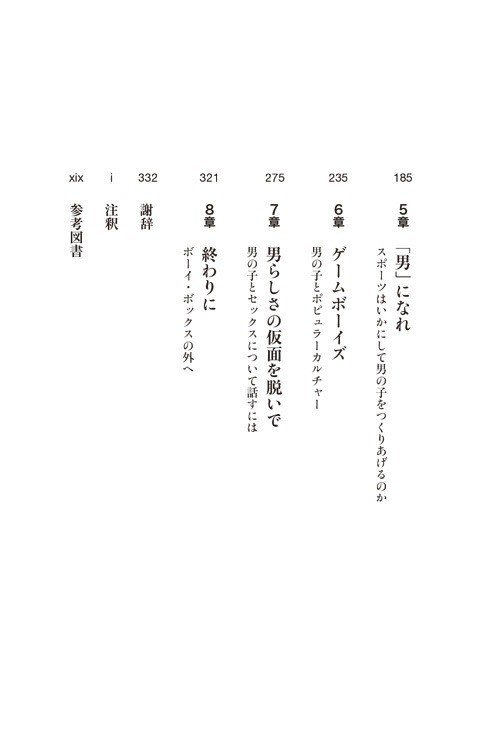

〈目次〉

はじめに――今、男の子の育て方に何が起こっているのか?

1章 男の子らしさという名の牢獄――つくられるマスキュリニティ

2章 本当に「生まれつき」?――ジェンダーと性別の科学を考える

3章 男の子と友情――親密性の希求とホモフォビアの壁

4章 ボーイ・クライシス――学校教育から本当に取り残されているのは誰?

5章 「男」になれ――スポーツはいかにして男の子をつくりあげるのか

6章 ゲームボーイズ――男の子とポピュラーカルチャー

7章 男らしさの仮面を脱いで――男の子とセックスについて話すには

8章 終わりに――ボーイ・ボックスの外へ

■書評掲載■

・共同通信(2019.4.7)|親として、大人として、男の子に語りかけるべきことは、少なくとも「男の子だから女の子に優しくしなさい」ではないのだ|紫原明子氏

・日本経済新聞(2019.4.27)|フェミニズムはこうした「男性性」のもたらす負の側面を明らかにしてきたものの、その裏で見過ごされがちだったのが、男の子がもっか陥っている苦境への対応策だと著者は指摘する

・エッセ(2019年7月号)|男の子と女の子では脳からして違う? 男の子は生まれつき不器用で乱暴で口下手? ゲームは男の子に有害? 男の子がポルノを好むのは自然の欲求? 読み進めるうちに、実は自分の中に確かにある差別意識に気付かされます|柚木麻子氏

♢終わりに~清田隆之さんによる書評をお読みいただけます♢

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?