新しい在留資格創設の議論から考えたこと

新しい在留資格の創設をめぐって、毎日怒涛のニュースが飛び交っています。

新しい在留資格「特定技能」の話です。

この「特定技能」については、法務省入国管理局から、2018年10月12日に下記のような資料が出されています。

新たな外国人材の受入れに関する 在留資格「特定技能」の創設について

この問題に深ーく関わる業界の一人として、必死でニュースをチェックしているのですが、何しろ、情報量が多すぎて追いきれない。

業界の当事者である私が消化不良を起こしている状態です。得体の知れないものがどんどん進行しているという不安も大きく、どうアクションを起こせばいいのか図りかねています。

そんなモヤモヤした思いを抱える一方で、当事者として、何か発信しなければという思いも強く抱いています。そこで今回は、この問題を考えるきっかけになればと、私が体験した一つの事例を書くことにしました。

私の生まれ故郷

私が生まれたM町は、人口25,000人程度の自然豊かな山あいにある町です。古くは農業が主な産業でした。しかし、1970年代後半くらいから、製造業に関わる人が増えていき、町の主要な産業になりました。交通手段も少なく、決して、便利とは言えない田舎の町でしたが、近隣市町には、比較的大きな工場があり、それらの工場に通う人々のベッドタウンになっていました。また、それらの工場の下請けにあたる中小企業も増えていきました。

私は、1999年にUターンをし、この町で暮らすようになりました。日本語学校に勤務するかたわら、町の国際交流協会の日本語教室にも、ボランティア講師としてかかわってきました。大学院に進学するため、この町を再び離れたのが2012年ですから、13年間、この町の外国人政策に関わってきたことになります。

今回は、この13年間で、私が経験したことを、町の状況も合わせて書いてみたいと思います。

外国人の増加

町の国際交流協会が発足したのは、1994年です。発足当時のことはよくわかりませんが、資料を見るとこの頃から、外国人登録者数が増えていったのがわかります。この外国人登録者数の増加には、1990年の「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)の改正が影響していると考えられます。この1990年の改正では、「定住者」の在留資格が創設されました。また、日系3世まで、日本での就労が可能になりました。

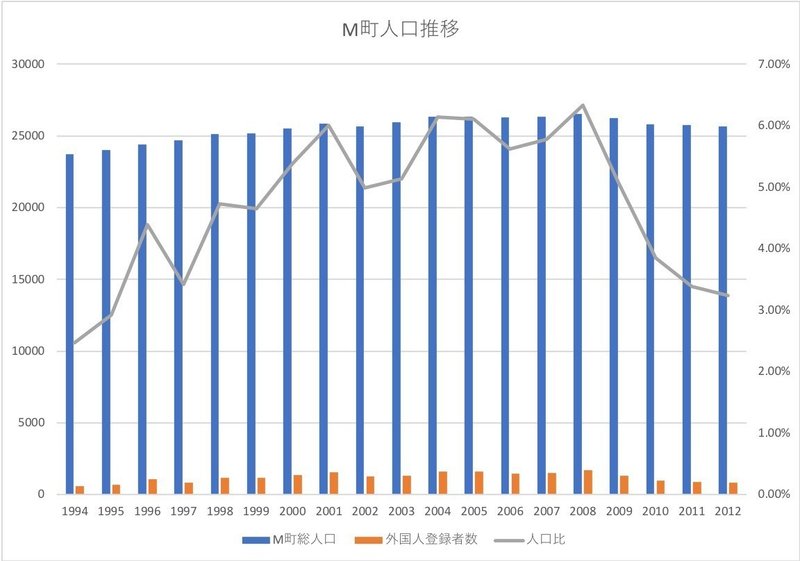

入管法が改正された1990年当時、M町の外国人登録者数は、242人でした。それが、国際交流協会が発足した1994年には、586人に増えています。以下、私がこの町を離れる2012年までの人口推移は、下記のグラフのとおりです。

このグラフを見てもわかるように、私が国際交流協会に関わり始めた1999年まで、外国人比率が増え続けているのがわかります。この7割強がブラジル国籍です。

そして、増減はありますが、2008年のピーク時には、1,682人。人口比で、6.33%です。約20年で、7倍近く増えたことになります。人口25,000人の田舎町にとって、この数字は、非常にインパクトのあるものです。

私の父は、生まれた時からずっとこの町で暮らす、地元ネイティブオヤジなんですが、その父に「最近、日本語以外の言葉を話している人を見ても、あまり驚かなくなったぞ」と言わせたくらいです。

町の住民課の窓口には、ポルトガル語が話せる職員が配属されました。町から配られるお知らせやゴミの袋には、ポルトガル語が併記されるようになりました。スーパーには、輸入物の食材コーナーができ、店内アナウンスもポルトガル語が使われるようになりました。街には、ブラジル人学校や教会、専門店などもできました。アパートに住んでいる外国人も非常に多く見られるようになりました。

職場にブラジル人が増えたから、彼らとコミュニケーションが取れるようになりたいという声も聞かれるようになり、日本人向けのポルトガル語教室も開講されました。

地域の学校に通う外国籍の子どもたちも増えていきました。新聞に掲載される小学校へ入学する子どもの名前も、カタカタの名前が目立つようになりました。それと同時に、学校の勉強について行けないとか、進学に悩む子どもの声も聞かれるようになりました。学校の先生から、どうしたらいいかわからないという声も聞かれました。

ただただ増えていく外国籍の住民に対して、対処療法的に対応していくので精一杯という印象でした。それでも、ポルトガル語のできる町職員の奮闘もあり、随分対応が進んでいたのではないかと思います。他の地域より住みやすいという理由からベッドタウンのようになっているという話を聞いたこともあります。

日本語教室

私が関わっていた日本語教室についても説明します。

私が関わり始めた2000年ごろは、中国やフィリピンの日本人配偶者が中心でした。平日の昼間に、奥様方が集まって、熱心に日本語を勉強していました。

次に増えたのが、中国やインドネシアの技能実習生でした。彼らは、派遣機関から日本語の試験にパスすることが課されていたため、日本語の文法や語彙、漢字などを懸命に勉強していました。県内に、技能実習生のコミュニティもあり、ボランティア教室をはしごしている人もいました。彼らは、主に、地域の中小規模の工場で働いていました。

そして、その後徐々に増えていったのが、ブラジルを中心とした日系人です。当時、町には、彼らのための派遣会社が何社かあり、ほとんどの人がそこから派遣されて仕事を得ているようでした。生活に必要な手続き等は、全て派遣会社がやってくれますし、ブラジル人コミュニティもあったので、日本語が話せなくても生活できる環境にあったようです。仕事中も日本語を使う機会はあまりないようでした。長年、日本に住んでいて、ある程度会話はできるのに、ひらがなもカタカナもわからないという人もいました。仕事は、夜勤をしている人が多く、教室には来たり、来なかったりという人も多かったのですが、継続的に通って勉強している熱心な人もいました。そして、その数は、どんどん増えていきました。ピーク時の2008年には、毎週50人以上の学習者が集まりました。それまで3〜5人くらいの小グループに分かれて勉強していたのですが、多いときは、一人で10人以上を相手にし、まるで、日本語学校で教えているようでした。

国際交流協会で開講していたのは日本語教室だけではありません。2003年には、ポルトガル語の母国語教室ができました。日本の学校に通っている子供達は、日本語は上手になっていくのだけれど、ポルトガル語を忘れてしまうという危機感から、有志のお母さんたちが熱心にポルトガル語を教えていました。こちらの母国語教室にも毎週20人近くの子供達や、その親たちが通っていました。

このようにして、やはり対処療法的ではありましたが、町の支援を得ながら、教室を継続させてきました。同じ場所に13年も関わっていると、生まれたばかりの赤ちゃんが、中学校に入学する年齢まで関わることになります。子供達の成長に合わせて、みんなで七五三のお参りに行ったり、学校の勉強を見たり、進学の相談を受けたりしました。勉強だけでなく、毎年恒例のお花見やクリスマスパーティー、バス旅行などの行事も企画していました。長く教室に通う人たちとは、家族ぐるみのおつきあいのようになっていました。

この日本語教室は、私にとっても特別な場所になっていきました。

リーマンショック

この状況が一変したのが、2008年のリーマンショックです。彼らは、これを「クライシス」と呼んでいました。先ほどのグラフを見てもわかるように、2008年のリーマンショックを境に、外国人登録者数が激減しました。仕事が減り、派遣社員である彼らが真っ先に首を切られたのです。

教室に来る人も激減しました。先週まで教室に来ていた人が、急に来なくなり、話を聞くと「国に帰った」とか「どこかに引っ越した」など、誰がどこにいて、どういう状況にあるのか全く把握できなくなり、私の周りからどんどん人が消えていきました。

アパートは空き家が目立つようになり、ブラジル人向けのレストランや食材店もなくなっていきました。町の景色が目に見えて変化していきました。

ニュース報道でも、「派遣切り」の問題は大きく取り上げられていましたが、自分のすぐ身近に、現実のこととして起こっているのを見るのは、ショックでした。

そして、彼らの生活を支えてきたなんて思っていた私は、そのとき、なーんにもできませんでした。ただただ、去っていくのを見届ける、よく考えれば、見届けることすらできていませんでした。

そのとき、自分がやってきた仕事はなんだったんだろうと、「日本語教師」の仕事に初めて疑問を持ちました。そして、この数年後、大学院に進学するため、私もこの町を離れることになりました。

これが、私が13年間で経験したことです。

労働者が足りないから、「働きたい」と思っている人に資格を与えて、日本で働いてもらえばいいという考え方にも一理あると思います。

しかし、これは、単なる法律や労働力不足解消という問題ではありません。

私が体験したように、人の生活や人生を根本から変える可能性のある問題だということに、もっと自覚的になるべきだと思っています。M町のような変化は、日本全国、どの町でも起こりうることです。

この問題の当事者となりうる私たち一人一人がもっと真剣に考えなければならないという思いを込めて、最後に、私がどうしても忘れられないエピソードを記し、この話は一旦終わりにしたいと思います。

* * * * * * *

私が関わっていた日本語教室に、Sさんというブラジル国籍の方がいました。彼には、小学校に通う前の娘さんがいて、少し離れた町から、毎週、教室に通っていました。娘さんを母国語教室に預け、自分は日本語を勉強していました。

しかし、2008年のリーマンショックの際、彼は仕事を失いました。奥さんは、比較的すぐに次の仕事が見つかりましたが、彼は、なかなか仕事が見つかりませんでした。それまでは、娘さんの母国語教室がメインで通っていましたが、仕事を失ってからは、毎週日本語教室にも顔を出すようになり、熱心に勉強していました。

彼には、高校に通う娘さんもいて、ブラジルに帰国するという選択肢はなかったようです。

その年の12月。恒例のクリスマスパーティを行うことになりました。

その年は、たまたま寄付があり、多くのプレゼントが用意できました。そこで、Sさんに、サンタクロースの役をお願いすることになりました。陽気で恰幅の良い彼は、サンタクロース役に適任だと思ったのです。

しかし、彼にその話をすると「できない」と、断られてしまいました。

結局、当日は、別の人にお願いしました。会場には、多くの子供達も集まり、いつものようににぎやかなクリスマスパーティになりました。Sさんも娘さんを連れて参加していました。

そして、プレゼント贈呈の時間になりました。たくさんのプレゼントに歓声も上がりました。が、ふと見ると、Sさんの姿がありません。心配になって、探しに行くと、会場になっていた建物の階段の隅で、彼の後ろ姿を発見しました。声をかけようと近づくと、彼は、肩を震わせて静かに泣いていたのです。

私は、声をかけることができず、そのまま会場に戻りました。

Sさんの気持ちが考えられなかった自分の配慮のなさ、無力感になんとも言えない気持ちになりました。

* * * * * * *

新しい在留資格は、近いうちに創設されるのでしょう。

そして、人手不足を補うために「労働者」として、多くの外国人が働くようになるのだと思います。

しかし、日本に来るのは、「人」であり、私たちの隣人になります。

「特定技能」という資格を持った「労働者」で、的確な在留管理をすればいいという問題ではありません。

彼らをどのように迎え入れ、どのように共生して行くのか。もっと、一人一人が真剣に考えなければならない問題だと思っています。

こんな思いを持ちながらも、毎日、流れる大量のニュースを見るにつけ、当時と同じような無力感を感じてしまうのです。

共感していただけてうれしいです。未来の言語教育のために、何ができるかを考え、行動していきたいと思います。ありがとうございます!